北米最大のグラベルレース、アンバウンド・グラベルの100マイルレースに参戦したCW編集部・綾野の実走レポート。4年連続4度目の同クラス出場で、取材そっちのけ? でレースに集中して走れたことで過去最速タイムをマーク。走り方や装備のノウハウを込めてレポートします。

綾野真(CW編集部)と愛車のchapter2 KAHA+シマノGRX Di2仕様 photo:Junya Nagata

100マイルレースは手頃な距離?

200マイル(=320km)が「オリジナル」と言われるアンバウンド・グラベル。100マイルはその半分の距離だが、実測だとキロ換算で175kmほどもある。決して短くはなく、挑戦するには手頃な距離だと思っている。

レース1週間前のストームでコースはこの通り。しかし「水捌けは良い」との情報に悩んだ

200は過酷過ぎて、肉体的にも精神的にも技術的にも相当な準備をしなければ完走は無理で、ヤル気や勢いだけでは難しい。その点100はそれなりに走り込んでおけば完走は難しくなく、余裕があれば楽しく走れる現実的な距離だ。

メディアである自分の場合、完走した後に200マイルや他クラスの取材にあたれるというのもある。走り終えたらビールを飲んで休みたいところだが、その楽しみを先送りすれば良いだけだ。そんな取材を兼ねたアンバウンド100マイルレース参戦も今年で4年連続・4度目になる。

シェイクアウトライドでグラベルの走行感を確かめる photo:Makoto AYANO

中間チェックポイントで受け取れるドロップバッグをCrew for Hireに預ける photo:Makoto AYANO

過去3回は自分の実走レポートも仕事にしていたので走りながら時々止まって撮影をしたが、今年の仕事の特集記事はノルンジャーの3人と永田隼也選手、そしてXLのヤマケンさんにフォーカスした取材に集中する算段なので、幸いにもレース中は自分の走りに集中すれば良く、取材のためにも早くフィニッシュするほうが都合が良いという、個人的には稀なチャンスだった。

レース前日までのシェイクアウトライドでタイヤの特性と空気圧を確かめる photo:Makoto AYANO

エンポリアにやってきたノルンジャー3人とCW編集部・綾野 photo:Makoto AYANO

出発までの走り込みと体調管理も上々で、食事制限で体重3kg減に成功、過去にない仕上がり。自分はシリアスレーサーではないので、こんなに事前準備ができたのは稀。年齢を考えるとレースはこれで人生最後だろうという思いで仕上げることができた。食事制限と言っても肉や揚げものをあえて食べないぐらいのものだったが。

火曜に現地入りしてから3回のシェイクアウトライドもこなし、迎えたレース前日。時差ボケ回復は順調に思えたはずが、前夜に謎の脚攣りと不眠のダブルパンチに見舞われる。アメリカ方面への遠征はいつもこの時差調整と順化が難しい。

冷房効きすぎのエンポリア大学の寮の部屋にも悩まされたが、暑さにやられるよりはいい。

バイクはチャプター2KAHA+シマノGRX Di2、ホイールはDT SWISS GRC1100 DICUT photo:Makoto AYANO

バイクは昨年と同じチャプター2KAHA+シマノGRX Di2。ホイールをDT SWISS GRC1100 DICUTに、タイヤをマキシスREAVERにとレースに特化した選択にして、補給やパンク修理のための装備も最小限にした。ちょっとリスクはあるけど軽さを重視。そのぶん気を遣って走る必要はある。

DT SWISS GRC1100 DICUTホイールにノブが低いレースタイヤのマキシスREAVER 45Cをチョイス photo:Makoto AYANO

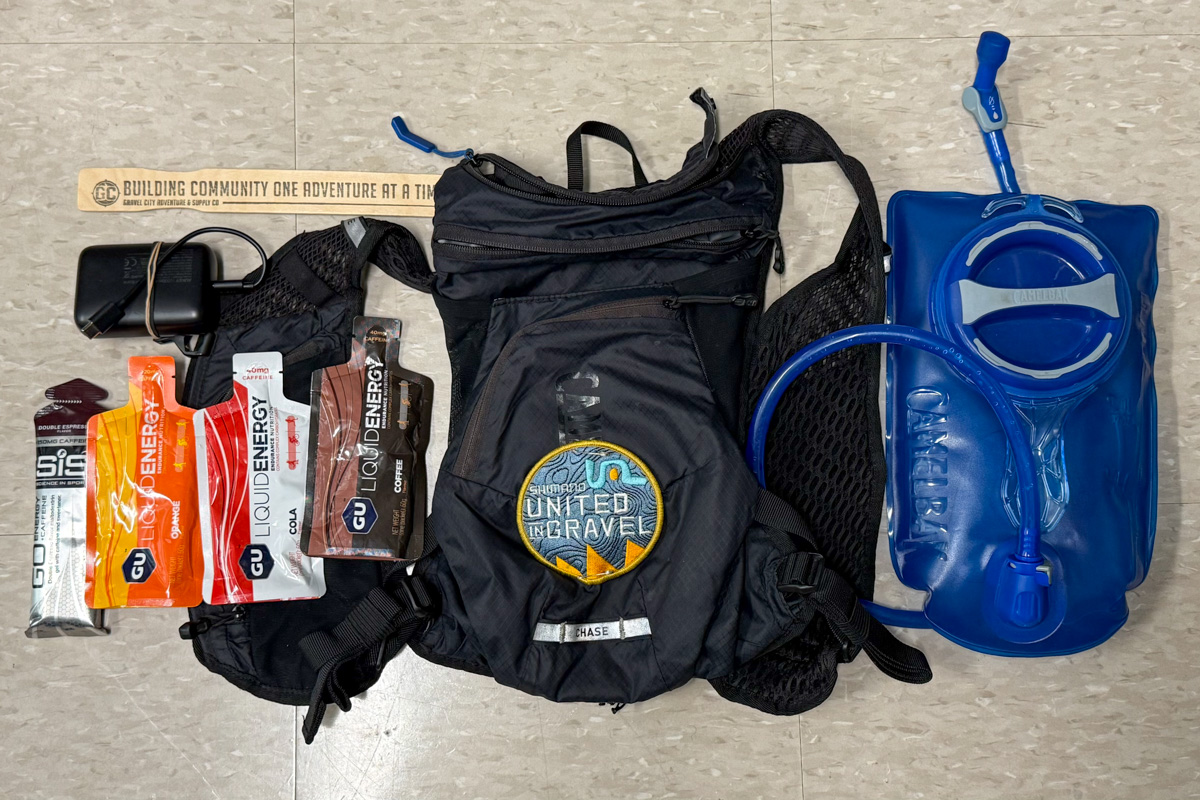

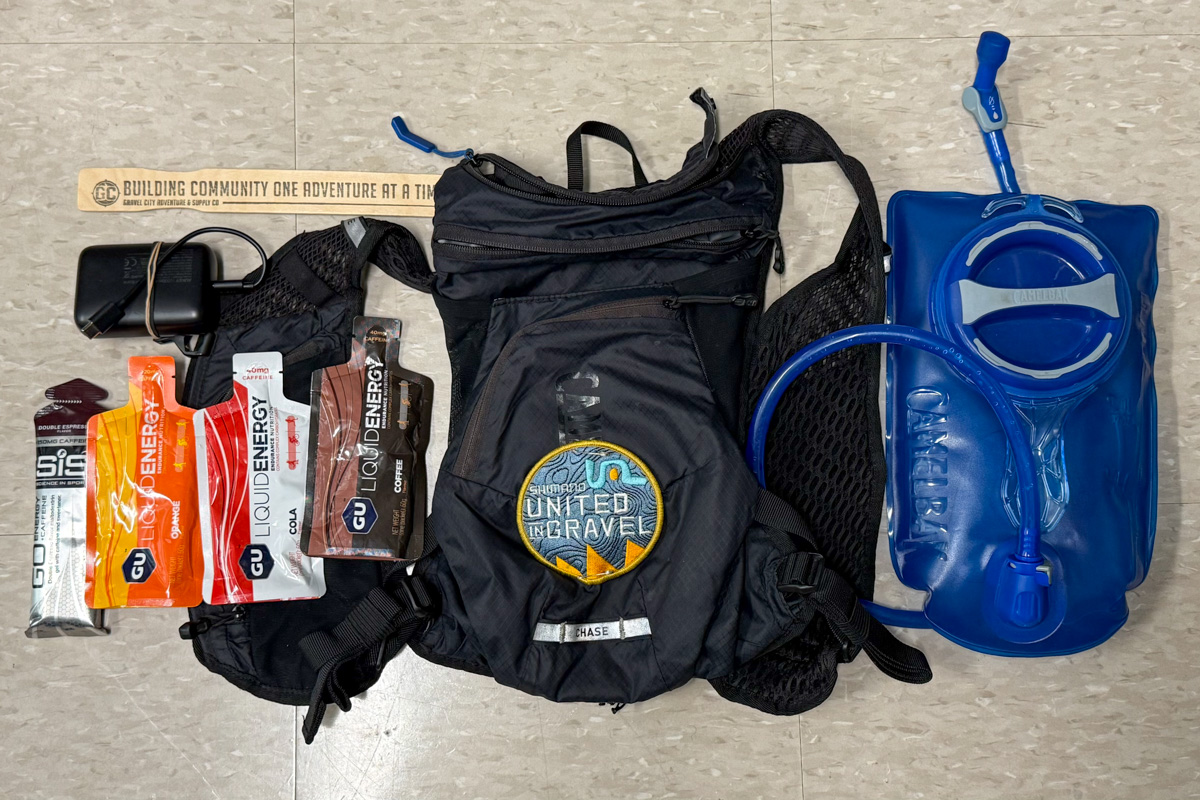

チェックポイントに預けたハイドレーションバッグ。モバイルバッテリー、後半に摂るジェルはリキッドタイプを中心に photo:Makoto AYANO

持参した修理キットは極力簡素化した

パンク修理の飛び道具 スタンズDARTツールはすぐ使える位置に仮固定

マイル表示はすぐに脳内換算できないためkm表示でメモを貼った

泥の掻き出しスティックはトップチューブ上に常備

最前列に並んでスタート 先頭集団に潜り込む

朝4時に起床。朝食は炭水化物中心にたっぷりと、スタート3時間前に済ませる。天候・気温は理想的な好条件で、凶悪な泥の心配は無し。

プロ&200マイルクラスを撮影して見送ってからの1時間半は、脇のメディアルームで過ごしてからスタートへ。しかし他の選手たちの並びが早く、ちょっと強引だったが柵外からの割り込みで最速の6時間完走目標のライダーの列に並ぶ(ごめんなさい)。教訓。スタート位置争いはし烈だから1時間前には並ぶべし。

スタート位置は最前列に近い6時間台目標の列に並んだ photo:Makoto AYANO

7:30に1,500人の大集団が一斉にスタート。先頭グループは序盤1時間を平均37km/hのハイペースで進む。

ロードレースさながらの集団走行で快調に進みながら、可能な限り順位を上げていく。踏んで上げるのではなく、ラインを選ぶことでコーナーで減速しないよう、コーナーや下りを利用して差し込んで前走者を抜いたり、下りでドロッパーポストを下げてエアロで攻めるなどして、楽に前に出るべく小さな努力を重ねた。

高速で走るエイジグループの先頭集団が行く photo:Arlon Davis

とくに有効だったのはコーナー内側の草地を使って、コーナリングでもスピードが落ちないようにしたこと。90°コーナーが多いため、グラベルに慣れていない選手はかなり減速するのだ。このへんはシクロクロスで身につけたライン取りが活きた。もちろん普段からのグラベル遊びもいい方向に効いた。

グラベルレースはただフィジカルの勝負じゃなく、タイヤの空気圧やバイクのセッティング、装備品の取り付け、補給の摂り方、トラブル対処など、じつに多様なノウハウとテクニックが必要で、その積み重ねで差が出る。だから日頃から研究あるのみだ。

体力をなるべく削らないように、しかし前へ前へと攻めていくと、いつしか先頭集団に入っていた。

100マイルのトップ集団から脱落した後は、少人数グループの走りに徹する photo:Lifetime

フィジカルが弱い自分に比べて、周りは強くてスピードとテクニックがある人だけに絞られた。密集した集団ではどうしてもクラッシュが発生する。落車は最初の1時間で5回くらいあり、その都度集団が分断し、前に追いつくのに脚を使う。

きわどかったが、幸いクラッシュはどれも回避できた。しかしいったん止まってから前に追いつくのには脚を使わざるを得ない。集団のハイペースでも脚を使わされ、省エネ走法を徹底していても、まだ序盤なのに早くも脚が攣る気配がしてきた...。

20回以上の足攣りに耐えながら...

先頭集団から遅れ単独で走る綾野真(CW編集部) photo:Lifetime

40キロ時点で早くも両脚が攣り始める。集団はますます加速する勢いで、このまま着いていけば自滅すると判断して、2時間ほどで先頭集団から離脱することを選択した。最初の1時間の平均速度はじつに37km/h!後で比較すると200クラスより平均2km/h速かった。100マイルは距離が短いぶん強度が上がるのだろう。

ここまで100人弱の先頭集団に乗れたことで、後続を大きく引き離したようだった。独走になってからも、誰も追いついてこない状態が長い時間続く。独りになってからの自分のスピードの遅いこと....。完全に失速してしまった。まだこの先130kmもある。

後ろから少人数のグループが追いつくたびに、その車列に飛び乗るように再加速を試みる。しばらくぶら下がっては脚が攣るたびに遅れることを繰り返す。

レース後半 勾配のある坂は繰り返す足攣りとの闘いになった photo:Lifetime

中間地点のエイドステーション。Crew for Hireに預けたハイドレーションバッグを受け取り、背負う。しかし預けた2本のボトルには水が充填されていなかった。ボランティアは責められない。次回は大書きしたメモを貼っておくか、地元クラブの3feetのサービスを使うほうが良いかもしれない。楽しみにしていた冷えた缶コーラももらえず、がっかり。しかし最短ロスタイムで再出発することはできた。

回復したかに思えた脚はまた攣りはじめ、だましだましの走りが続く。「Recover on the hill!(登りで回復しよう)」と言う誰かの掛け声に従って、登りで踏まない意識でペダルを軽く回していくが、繰り返して現れる丘にたまらず脚が攣る...。

結局この日は20回以上脚が攣って、その度に悲鳴をあげてしまった。序盤2時間の負荷が高すぎたんだと思う。

100マイルレース最難関の坂 カホラヒルを登る photo:Lifetime

終盤に近づくと平均基調になり、得意な走りを取り戻す。ペースの合う人を見つけては「一緒に行こう」と声を掛けてローテーションするが、少しスピードに乗ると調子に乗って踏んでしまい、脚が攣り、苦痛に耐えながら無理して脚を回す、という我慢の走りが続く。

昨年のほうが好走で楽だったと感じていたが、気づけば同地点で昨年より30分も速いペースで走っていた。後半は大ブレーキになる脚攣りが無いように、無理せず現状キープの走りに徹する。貯金を小出しにするイメージだ。

レース後半は照りつける日射にも苦しんだ photo:Lifetime

気づけば昨年より30分速い

昼すぎには気温が上がり、かなり暑くなるが、幸い補給と給水はうまくいっている。ジェルはリキッド状でないと飲み込むのが難しいことは昨年経験済み。後半にかけてカフェイン含有量の多いものを選んで摂取して眠気を防ぎ、ペースを保った。オフロードではボトルに手を伸ばすのが億劫になるので、背中のハイドレーションバッグから頻繁に補水したのも良かった。

後半一緒に走った女性ライダーと。かなり強かった photo:Makoto AYANO

ラスト10kmを迎えると気持ちが高揚するが、脚攣りを警戒してペースを上げず、冷静に、イーブンで回し続けたことは多分正解だった。

最後の最後のミスは最終の丘を越えた後、エンポリア大学の構内を通る昨年までのコースに躊躇なく侵入してしまったこと。工事のためコースが例年と変わっていたのだ。前後に選手がおらず、路上サインも紛らわしかった。

コース外から立哨員に柵を開けてもらって最終ストレートに戻ったが、そのタイムロスは痛かった。案内表示が誤解を招ぶ位置にあったことを後で主催者に報告したら、すぐに直してくれたそうだ。

ゴキゲンなMCのアナウンスに迎えられてのフィニッシュ photo:Lifetime

人垣ができた街中の大通りを、ゴキゲンなMCに名前を連呼してもらいフィニッシュ。これまでの4年間、グラベル特集企画のインスピレーションとアドバイスを貰ってきたシマノ・ノースアメリカのニック・レーガン氏にフィニッシュで迎えてもらったことが嬉しかった。レジェンドの彼にはグラベルカルチャーのすべてを教えてもらった気がする。

グラベルのすべてを教えてくれたニック・レーガン氏がフィニッシュで迎えてくれた photo:Makoto AYANO

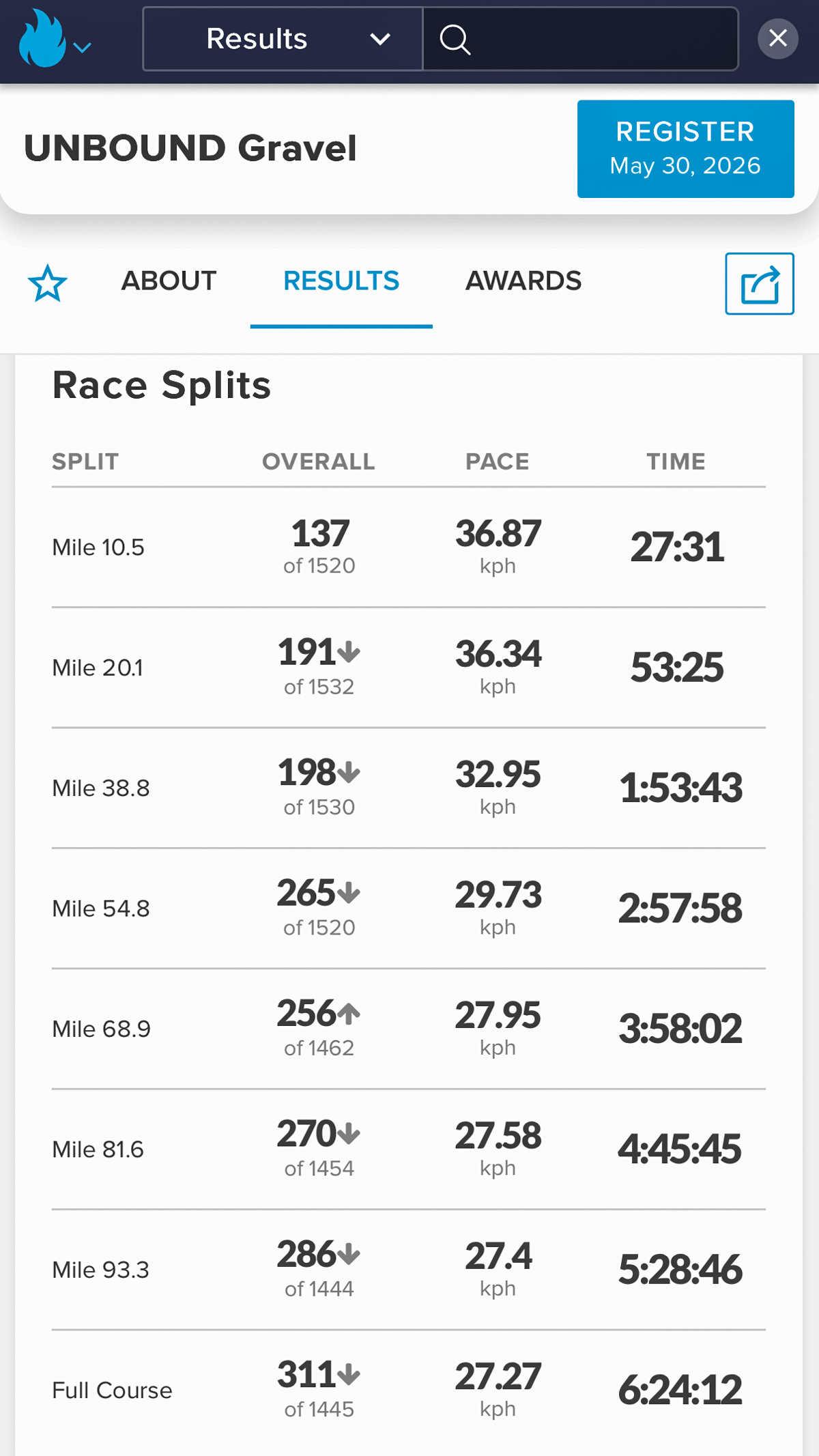

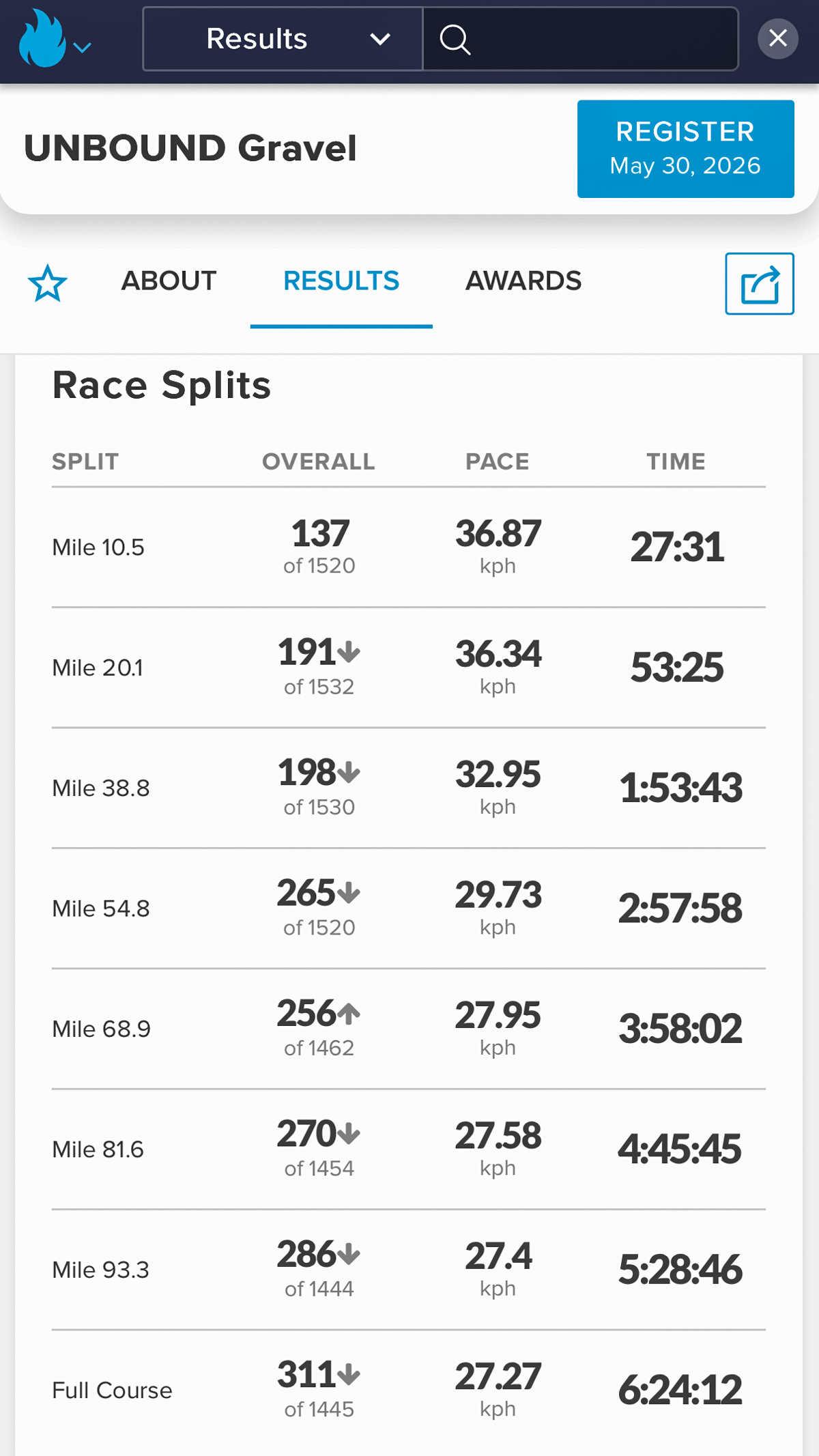

区間ごとのスプリットタイム 最初の1時間はAv37km/hに迫る高速だったことがわかる

タイム:6:24:12

総合311位 / 1445人

男子266位 / 1125人

M50-59カテゴリー 58位 / 324人

平均時速 27.27km

距離:174.52km(strava)

獲得標高:1,542m(strava)

中盤で見極めた昨年のタイムから30分短縮の狙いは的中して、29分短縮できた。初参加の2022年に比べれば約2時間もの短縮だ。これは気象条件の良さも大きく響いている。

フィニッシュ後は余裕があったものの人が多すぎて、プレスセンターに置いていたカメラや仕事用具を取りに行っていたら、最終盤に長く前を引いてもらいながら後でお礼を言おうと思っていたフィリピンの選手とはぐれてしまい、感謝を伝えられなかったのは心残りだ。

走り終えて好タイムに大満足。すぐに取材へ photo:Makoto AYANO

走り終えたら取材へ

寮に最速で戻ってシャワーを浴びて着替え、ラスト10km地点にクルマで向かい、撮影取材に移る。流れを事前シミュレーションしたとおり完璧に上手くいき、後からフィニッシュしてくる仲間たちの姿を撮影できた。

しかし夕方にかけて気温が上がる酷暑のなか、シボレーSUVの陰から撮影するが、強烈な西陽を遮るものがなく、日照りで熱中症になりかけた。しかしできる撮影はほぼ100%こなせたことでミッション・コンプリート。だいたい予想通りのタイムで戻ってきた永田隼也さんを追いかけて撮影して、フィニッシュで迎える。

しばらく動けないほどに出し尽くした永田さん。この1年はライド仲間として一緒にグラベルを走ってこの日を一緒に目指してきただけに、撮影しながら目頭が熱くなった。

あまりの疲労にしばらく動くことができなかった永田隼也 photo:Makoto AYANO

落車で腕を負傷してリタイヤした田村繁貴がフィニッシュした福田暢彦を迎える photo:Makoto AYANO

宿に戻ると、今回密着取材させてもらったノルンジャーの3人それぞれに壮絶なドラマがあり、改めてアンバウンドの困難さを思い知った。

今回アンバウンド遠征を共にした乘ルンジャーの仲間たち photo:Lifetime

熱中症にやられながら最長距離のXLを完走したノブさん。集団走行で転倒した前の選手を避けきれずにクラッシュして80km地点で無念のリタイアをしたタムさん。そして燃え尽きたジュンヤくん。3人とも普段から一緒に走り、この日を迎えたが、長い一日を終えて想うことは様々。痛々しく腕を吊ったタムさんはすでに来年に向けてリベンジに燃えていた。

走り終わったマイバイク。埃がすごいが泥の付着は無く、好条件だったことが伺える photo:Makoto AYANO

本場のグラベル体験と取材の両立

僕自身としては日本に世界最高峰のグラベルイベントを伝える仕事はやり切った感があるので、今回で最後にしようと思っている。この数年は本場の世界観を日本に伝えるべく様々な手法を通じて特集記事を作ってきた。今回も趣味と仕事の両方の達成感があるアンバウンド遠征だった。

帰国後は余韻に浸りながら特集記事をつくったが、レースの負荷が高すぎたのか、ひどい腰痛が出てしまい苦しんだ。いまでもギックリ腰のような症状が続いている。調子にのって無理はするもんじゃないな、と思った。

Unbound Gravel 参加を考える人へ

フィニッシャーグッズが4年分が溜まったぶん思い出も深い photo:Makoto AYANO

超人気のアンバウンド・グラベルだが、昨年までは日本人なら申込みさえすれば出場することができた。それは国際化したい大会側がより多くの参加国からの選手を呼び込みたいからで、今年も約20人が日本から参加できた。しかし公表されていないが、ある程度の上限があるようで、把握している限りでも4人の日本人が抽選に落選している。ちなみに欧米人だと抽選に受かる確率が低く、かつ参加権をとるための予選レースを走るか、春の(参加費が高額の)トレーニングキャンプに参加して資格をとる必要がある。

日本に与えられた枠が想定で20人程度とはいえ、未だに広き門とも言えるので、参加したい方は過去記事を隅々まで参照してください。参加ガイド的な記事は作成していないものの、過去4年で掲載された記事には参加のために必要なノウハウがもれなく網羅されています。(年ごとのリンクを以下につけておきます)

来年の出場権を得るためのLottely(抽選)申込みは11月1日にスタート。年明けに当選発表があり、期間内に参加費振込みをすれば正式に受理されて出場権が得られる仕組みだ。

過去記事INDEXへのリンク

アンバウンド・グラベル2025

アンバウンド・グラベル2024

アンバウンド・グラベル2023

アンバウンド・グラベル2022

text:Makoto AYANO

100マイルレースは手頃な距離?

200マイル(=320km)が「オリジナル」と言われるアンバウンド・グラベル。100マイルはその半分の距離だが、実測だとキロ換算で175kmほどもある。決して短くはなく、挑戦するには手頃な距離だと思っている。

200は過酷過ぎて、肉体的にも精神的にも技術的にも相当な準備をしなければ完走は無理で、ヤル気や勢いだけでは難しい。その点100はそれなりに走り込んでおけば完走は難しくなく、余裕があれば楽しく走れる現実的な距離だ。

メディアである自分の場合、完走した後に200マイルや他クラスの取材にあたれるというのもある。走り終えたらビールを飲んで休みたいところだが、その楽しみを先送りすれば良いだけだ。そんな取材を兼ねたアンバウンド100マイルレース参戦も今年で4年連続・4度目になる。

過去3回は自分の実走レポートも仕事にしていたので走りながら時々止まって撮影をしたが、今年の仕事の特集記事はノルンジャーの3人と永田隼也選手、そしてXLのヤマケンさんにフォーカスした取材に集中する算段なので、幸いにもレース中は自分の走りに集中すれば良く、取材のためにも早くフィニッシュするほうが都合が良いという、個人的には稀なチャンスだった。

出発までの走り込みと体調管理も上々で、食事制限で体重3kg減に成功、過去にない仕上がり。自分はシリアスレーサーではないので、こんなに事前準備ができたのは稀。年齢を考えるとレースはこれで人生最後だろうという思いで仕上げることができた。食事制限と言っても肉や揚げものをあえて食べないぐらいのものだったが。

火曜に現地入りしてから3回のシェイクアウトライドもこなし、迎えたレース前日。時差ボケ回復は順調に思えたはずが、前夜に謎の脚攣りと不眠のダブルパンチに見舞われる。アメリカ方面への遠征はいつもこの時差調整と順化が難しい。

冷房効きすぎのエンポリア大学の寮の部屋にも悩まされたが、暑さにやられるよりはいい。

バイクは昨年と同じチャプター2KAHA+シマノGRX Di2。ホイールをDT SWISS GRC1100 DICUTに、タイヤをマキシスREAVERにとレースに特化した選択にして、補給やパンク修理のための装備も最小限にした。ちょっとリスクはあるけど軽さを重視。そのぶん気を遣って走る必要はある。

最前列に並んでスタート 先頭集団に潜り込む

朝4時に起床。朝食は炭水化物中心にたっぷりと、スタート3時間前に済ませる。天候・気温は理想的な好条件で、凶悪な泥の心配は無し。

プロ&200マイルクラスを撮影して見送ってからの1時間半は、脇のメディアルームで過ごしてからスタートへ。しかし他の選手たちの並びが早く、ちょっと強引だったが柵外からの割り込みで最速の6時間完走目標のライダーの列に並ぶ(ごめんなさい)。教訓。スタート位置争いはし烈だから1時間前には並ぶべし。

7:30に1,500人の大集団が一斉にスタート。先頭グループは序盤1時間を平均37km/hのハイペースで進む。

ロードレースさながらの集団走行で快調に進みながら、可能な限り順位を上げていく。踏んで上げるのではなく、ラインを選ぶことでコーナーで減速しないよう、コーナーや下りを利用して差し込んで前走者を抜いたり、下りでドロッパーポストを下げてエアロで攻めるなどして、楽に前に出るべく小さな努力を重ねた。

とくに有効だったのはコーナー内側の草地を使って、コーナリングでもスピードが落ちないようにしたこと。90°コーナーが多いため、グラベルに慣れていない選手はかなり減速するのだ。このへんはシクロクロスで身につけたライン取りが活きた。もちろん普段からのグラベル遊びもいい方向に効いた。

グラベルレースはただフィジカルの勝負じゃなく、タイヤの空気圧やバイクのセッティング、装備品の取り付け、補給の摂り方、トラブル対処など、じつに多様なノウハウとテクニックが必要で、その積み重ねで差が出る。だから日頃から研究あるのみだ。

体力をなるべく削らないように、しかし前へ前へと攻めていくと、いつしか先頭集団に入っていた。

フィジカルが弱い自分に比べて、周りは強くてスピードとテクニックがある人だけに絞られた。密集した集団ではどうしてもクラッシュが発生する。落車は最初の1時間で5回くらいあり、その都度集団が分断し、前に追いつくのに脚を使う。

きわどかったが、幸いクラッシュはどれも回避できた。しかしいったん止まってから前に追いつくのには脚を使わざるを得ない。集団のハイペースでも脚を使わされ、省エネ走法を徹底していても、まだ序盤なのに早くも脚が攣る気配がしてきた...。

20回以上の足攣りに耐えながら...

40キロ時点で早くも両脚が攣り始める。集団はますます加速する勢いで、このまま着いていけば自滅すると判断して、2時間ほどで先頭集団から離脱することを選択した。最初の1時間の平均速度はじつに37km/h!後で比較すると200クラスより平均2km/h速かった。100マイルは距離が短いぶん強度が上がるのだろう。

ここまで100人弱の先頭集団に乗れたことで、後続を大きく引き離したようだった。独走になってからも、誰も追いついてこない状態が長い時間続く。独りになってからの自分のスピードの遅いこと....。完全に失速してしまった。まだこの先130kmもある。

後ろから少人数のグループが追いつくたびに、その車列に飛び乗るように再加速を試みる。しばらくぶら下がっては脚が攣るたびに遅れることを繰り返す。

中間地点のエイドステーション。Crew for Hireに預けたハイドレーションバッグを受け取り、背負う。しかし預けた2本のボトルには水が充填されていなかった。ボランティアは責められない。次回は大書きしたメモを貼っておくか、地元クラブの3feetのサービスを使うほうが良いかもしれない。楽しみにしていた冷えた缶コーラももらえず、がっかり。しかし最短ロスタイムで再出発することはできた。

回復したかに思えた脚はまた攣りはじめ、だましだましの走りが続く。「Recover on the hill!(登りで回復しよう)」と言う誰かの掛け声に従って、登りで踏まない意識でペダルを軽く回していくが、繰り返して現れる丘にたまらず脚が攣る...。

結局この日は20回以上脚が攣って、その度に悲鳴をあげてしまった。序盤2時間の負荷が高すぎたんだと思う。

終盤に近づくと平均基調になり、得意な走りを取り戻す。ペースの合う人を見つけては「一緒に行こう」と声を掛けてローテーションするが、少しスピードに乗ると調子に乗って踏んでしまい、脚が攣り、苦痛に耐えながら無理して脚を回す、という我慢の走りが続く。

昨年のほうが好走で楽だったと感じていたが、気づけば同地点で昨年より30分も速いペースで走っていた。後半は大ブレーキになる脚攣りが無いように、無理せず現状キープの走りに徹する。貯金を小出しにするイメージだ。

気づけば昨年より30分速い

昼すぎには気温が上がり、かなり暑くなるが、幸い補給と給水はうまくいっている。ジェルはリキッド状でないと飲み込むのが難しいことは昨年経験済み。後半にかけてカフェイン含有量の多いものを選んで摂取して眠気を防ぎ、ペースを保った。オフロードではボトルに手を伸ばすのが億劫になるので、背中のハイドレーションバッグから頻繁に補水したのも良かった。

ラスト10kmを迎えると気持ちが高揚するが、脚攣りを警戒してペースを上げず、冷静に、イーブンで回し続けたことは多分正解だった。

最後の最後のミスは最終の丘を越えた後、エンポリア大学の構内を通る昨年までのコースに躊躇なく侵入してしまったこと。工事のためコースが例年と変わっていたのだ。前後に選手がおらず、路上サインも紛らわしかった。

コース外から立哨員に柵を開けてもらって最終ストレートに戻ったが、そのタイムロスは痛かった。案内表示が誤解を招ぶ位置にあったことを後で主催者に報告したら、すぐに直してくれたそうだ。

人垣ができた街中の大通りを、ゴキゲンなMCに名前を連呼してもらいフィニッシュ。これまでの4年間、グラベル特集企画のインスピレーションとアドバイスを貰ってきたシマノ・ノースアメリカのニック・レーガン氏にフィニッシュで迎えてもらったことが嬉しかった。レジェンドの彼にはグラベルカルチャーのすべてを教えてもらった気がする。

タイム:6:24:12

総合311位 / 1445人

男子266位 / 1125人

M50-59カテゴリー 58位 / 324人

平均時速 27.27km

距離:174.52km(strava)

獲得標高:1,542m(strava)

中盤で見極めた昨年のタイムから30分短縮の狙いは的中して、29分短縮できた。初参加の2022年に比べれば約2時間もの短縮だ。これは気象条件の良さも大きく響いている。

フィニッシュ後は余裕があったものの人が多すぎて、プレスセンターに置いていたカメラや仕事用具を取りに行っていたら、最終盤に長く前を引いてもらいながら後でお礼を言おうと思っていたフィリピンの選手とはぐれてしまい、感謝を伝えられなかったのは心残りだ。

走り終えたら取材へ

寮に最速で戻ってシャワーを浴びて着替え、ラスト10km地点にクルマで向かい、撮影取材に移る。流れを事前シミュレーションしたとおり完璧に上手くいき、後からフィニッシュしてくる仲間たちの姿を撮影できた。

しかし夕方にかけて気温が上がる酷暑のなか、シボレーSUVの陰から撮影するが、強烈な西陽を遮るものがなく、日照りで熱中症になりかけた。しかしできる撮影はほぼ100%こなせたことでミッション・コンプリート。だいたい予想通りのタイムで戻ってきた永田隼也さんを追いかけて撮影して、フィニッシュで迎える。

しばらく動けないほどに出し尽くした永田さん。この1年はライド仲間として一緒にグラベルを走ってこの日を一緒に目指してきただけに、撮影しながら目頭が熱くなった。

宿に戻ると、今回密着取材させてもらったノルンジャーの3人それぞれに壮絶なドラマがあり、改めてアンバウンドの困難さを思い知った。

熱中症にやられながら最長距離のXLを完走したノブさん。集団走行で転倒した前の選手を避けきれずにクラッシュして80km地点で無念のリタイアをしたタムさん。そして燃え尽きたジュンヤくん。3人とも普段から一緒に走り、この日を迎えたが、長い一日を終えて想うことは様々。痛々しく腕を吊ったタムさんはすでに来年に向けてリベンジに燃えていた。

本場のグラベル体験と取材の両立

僕自身としては日本に世界最高峰のグラベルイベントを伝える仕事はやり切った感があるので、今回で最後にしようと思っている。この数年は本場の世界観を日本に伝えるべく様々な手法を通じて特集記事を作ってきた。今回も趣味と仕事の両方の達成感があるアンバウンド遠征だった。

帰国後は余韻に浸りながら特集記事をつくったが、レースの負荷が高すぎたのか、ひどい腰痛が出てしまい苦しんだ。いまでもギックリ腰のような症状が続いている。調子にのって無理はするもんじゃないな、と思った。

Unbound Gravel 参加を考える人へ

超人気のアンバウンド・グラベルだが、昨年までは日本人なら申込みさえすれば出場することができた。それは国際化したい大会側がより多くの参加国からの選手を呼び込みたいからで、今年も約20人が日本から参加できた。しかし公表されていないが、ある程度の上限があるようで、把握している限りでも4人の日本人が抽選に落選している。ちなみに欧米人だと抽選に受かる確率が低く、かつ参加権をとるための予選レースを走るか、春の(参加費が高額の)トレーニングキャンプに参加して資格をとる必要がある。

日本に与えられた枠が想定で20人程度とはいえ、未だに広き門とも言えるので、参加したい方は過去記事を隅々まで参照してください。参加ガイド的な記事は作成していないものの、過去4年で掲載された記事には参加のために必要なノウハウがもれなく網羅されています。(年ごとのリンクを以下につけておきます)

来年の出場権を得るためのLottely(抽選)申込みは11月1日にスタート。年明けに当選発表があり、期間内に参加費振込みをすれば正式に受理されて出場権が得られる仕組みだ。

過去記事INDEXへのリンク

アンバウンド・グラベル2025

アンバウンド・グラベル2024

アンバウンド・グラベル2023

アンバウンド・グラベル2022

text:Makoto AYANO

Amazon.co.jp

パナレーサー(Panaracer) グラベルキングSK R (第2世代) 700×45C チューブレスレディ アンバー F745-GKSK-R-SX2

パナレーサー(Panaracer)

¥5,796