国内最長でもっとも過酷なMTBエンデューロレース、ENS白馬岩岳。MTBインストラクターの西脇仁哉が実際にレースを走り、体験する企画に挑戦。上級者ながら初出場のENSでレースのイロハを学びながら走った。読者の皆さんにも本記事を参考に、ぜひレースを体験して欲しい。

西脇仁哉とXTR装着バイクのサンタクルズHighTower(ENS白馬にて) photo:Makoto AYANO

西脇仁哉(にしわき じんや)

1986年生まれ。小学生の頃からMTBを始め、大学卒業後にカナダ・ウィスラーで4シーズンにわたりMTB修行を積む。国内外のMTB雑誌やウェブサイトで取り上げられ、数々の写真や動画作品を制作。帰国後はフリーの翻訳家とフォトグラファーとして働き、海外の撮影クルーのアテンドも経験。普段は埼玉県・奥武蔵でのトレイルライドをメインに、個人&グループレッスン等のフィールドレッスンも展開。XTR特集では記事執筆&テストライダーをつとめた。

Instagram:@jingypsy

白馬岩岳のジャンプセクションを跳ぶ西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

SHIMANO ENS第3戦・白馬岩岳への出場を決めたのは、開催のわずか12日前。理由は大きく3つある。新型XTRの取材でエンデューロレーサーと交流し、刺激を受けたこと、すでにたくさんの仲間がENSに参加していたこと、そして以前から撮影に行きたいと思っていたこと。

でも最終的な決め手は、これまでに秘めていた「自分の実力を知りたい」という思いに今一度向き合ったことだった。

■気づけば20年、レースから遠ざかっていた

用意されたゼッケンは選手名入り

受付でゼッケンを受け取る。初参加なので新鮮だ

国内で公式リザルトの出るレースに最後に出たのは、今から20年ほど前のこと。石川県は瀬女で行われた全日本選手権のクロスカントリーレースだった。当時は大学生で、競技志向の自転車同好会に所属していた。スタートからシングルトラックの途中までは先頭集団で走っていたが、トレーニングを積んでないので順位は下がり続け、あっという間に最下位。一周にも届かず、足切りとなった。これ以外にシマノ・バイカーズや草レースに何度か参加したのを覚えている。

白馬岩岳山頂付近は素晴らしい山岳パノラマが楽しめる photo:Makoto AYANO

大学卒業後にカナダのウィスラーに渡ってからは、DHやXCレースに数多く参加した。ローカルレースがDHは水曜、XCは木曜の夕方から、夏場はほぼ毎週行われるのだ。老若男女和気あいあいとしたローカルレースとはいえ、カナダチャンピオンやワールドカッパーまで出ており、レベルは相当高い。そんな中、僕はレース後の食事やパーティーに釣られて参加していたが、目立った結果を残すことはできなかった。

日本に戻ってからというもの、手動計測の草レース以外は出ていない。レースを避けていたというより、ライドを通じて成長や満足感を得ることに重きを置いてきたからだ。写真や動画制作に打ち込んできたことで、画の中でそれなりに速く、スタイリッシュに走れていれば満足できていたのもある。レースを優勝かそれ以外としか捉えず、勝てずに悔しい思いをするくらいなら出ないほうがマシだと思っている時期さえあった。はたして、その感情は変わるのか? 今回のENS出場はそんな自分の実証実験も兼ねていた。

ENS会場は様々なブースで賑わっていた photo:Makoto AYANO

■ENSってどんなレース?

新しくなったゴンドラは広く・大きく、涼しかった photo:Makoto AYANO

ENSは下りのタイムを競う複数のステージと、ステージ間を移動するリエゾン区間で構成される。リエゾンには登りが含まれ、中にはゴンドラを使用する大会もある。だが、リエゾンのペースは比較的ゆっくりで、ピットでは補給や休養もできるので、XCとはまた違った趣があり、日々のトレイルライドの延長のような雰囲気だ。

ゴンドラ山頂駅にて。新しくなったゴンドラは広くて涼しくて快適だった photo:Makoto AYANO

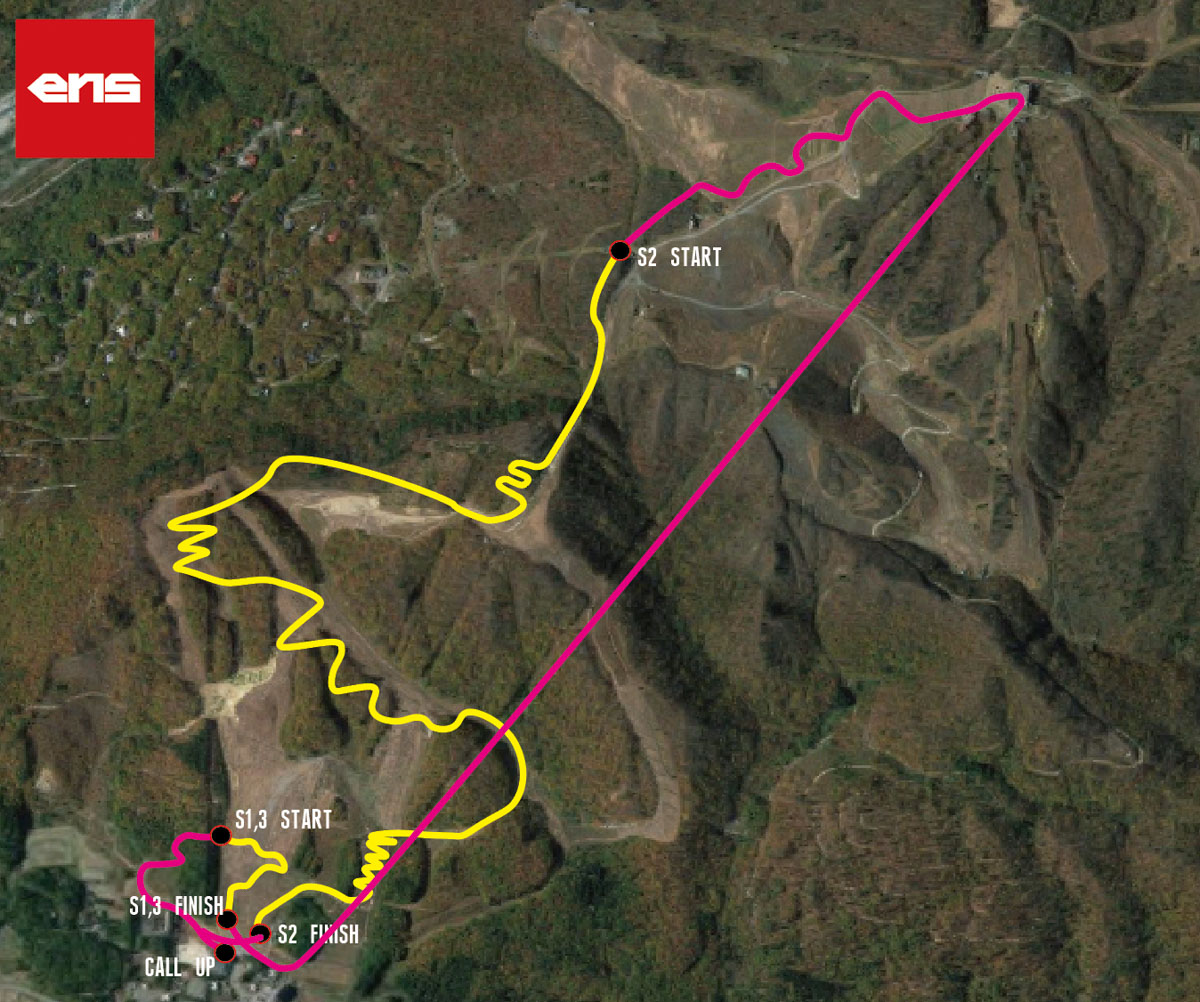

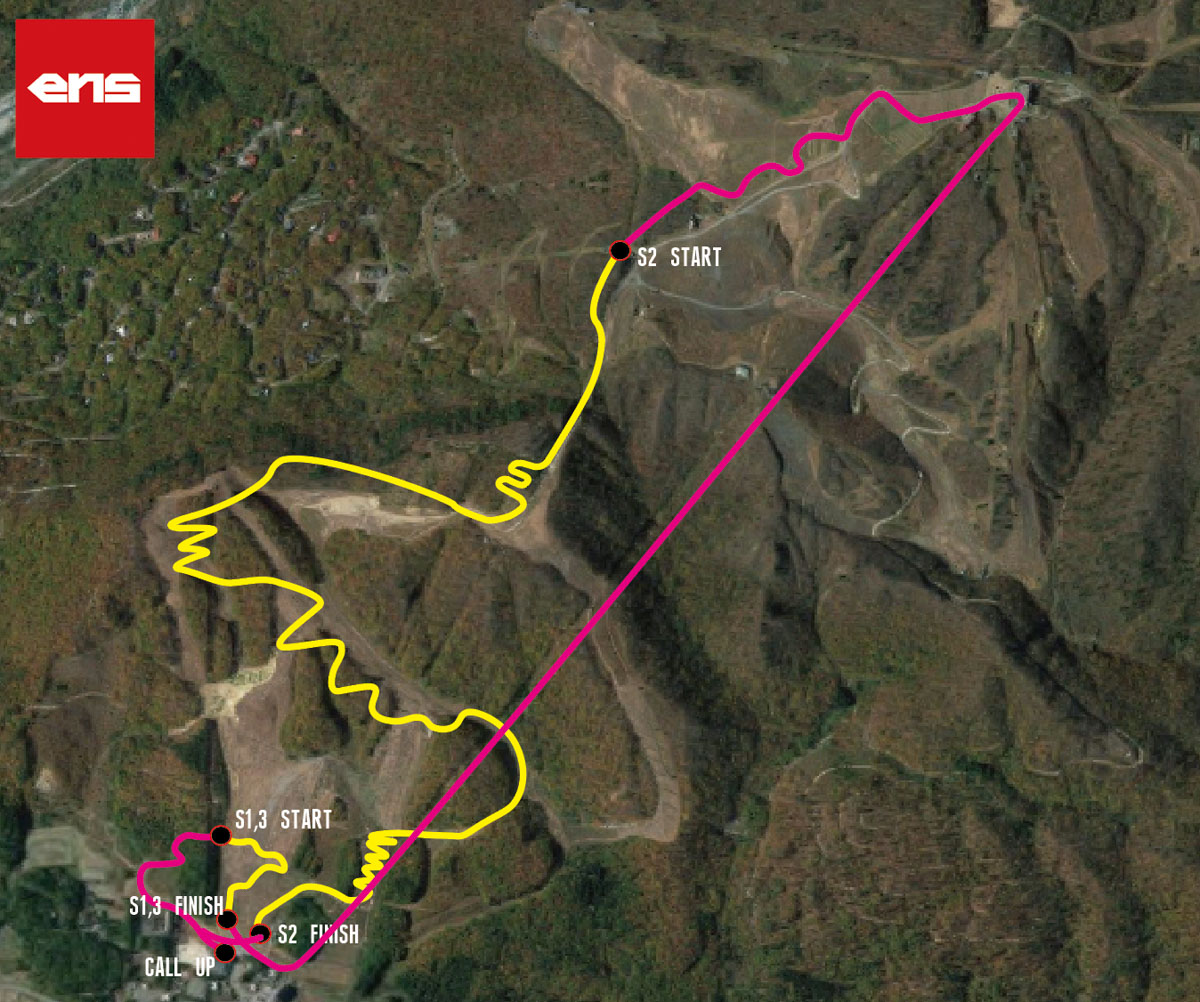

とりわけ、白馬大会のステージは3つあり、第1と第3ステージがコース共通のショートDH。そして第2ステージは岩岳バイクパークの下半分を走るロングなもの。レースである以上、全開走行は必須であるが、ミスの少なさやペース配分、体力も問われる、オールラウンドなコースデザインだった。

シマノENS2025第3戦白馬岩岳ステージ ©ENS

各ステージのスタート時間はライダーごとにあらかじめ決められている。これに遅れてしまうとその分の時間が加算されてしまう。フライングにもペナルティがあるため、自分のスタート時間とリエゾンの移動時間はしっかりと把握しておきたい。

スタート前の1人づつのコールアップが気分を高めてくれる photo:Makoto AYANO

なお、DHレースのようにバイクごと身体を預けられる壁やバーなどはない。そこで僕は直前まで座って確実にスタートする方法を選んだ。他のライダーがスタートするのを観察し、自分や地形に適したスタート方法を見つけておくのがおすすめだ。特に短距離のコースでは、レースはスタートで決まることもある。

山中に設けられたスタート地点。スターターの合図で走り出していく photo:Makoto AYANO

ナンバープレートには各ステージのスタート時間を記入できるので、忘れずに書いておこう。スタート地点には時計が置いてあるので、これを見て走り出す。

ゼッケン上部にはステージごとの出走時刻を記入して photo:Makoto AYANO

なお、レースのルールについてはENSの公式ページに詳しく記載されているので、初めて参加する場合はよく読んでおこう。スタートが複数回あること以外は特殊なルールはないので、不安に思う必要はない。

白馬岩岳山頂には麓が望めるテラスも

ゴンドラ山頂駅には家族連れでも満足できるレストランがある

また、白馬大会から新たな試みとして、大会オーガナイザーの内嶋亮氏がパーソナリティーを務めるENSラジオがスタート。タイムスケジュールの変更、ブース情報、注目選手などがYoutube番組として配信され、ワクワクしながら役立つ情報を得られた。楽しく聴ける音声ポッドキャスト風のルール説明は素晴らしい取り組みだ。

■初出場でAクラスに編入が認められたが

雪渓の連峰を背景にしたロングダウンヒル区間 photo:Makoto AYANO

通常、初出場であれば原則Dクラスに組み込まれる。これは誰でも出られるクラスなので、敷居の高さを感じる必要はない。また、実績に応じて「飛び級」が認められる場合があり、これはエントリー時に明記する必要がある。したがって、あらゆる現状に配慮してクラス分けされるので、初出場の場合も心配はいらない。

エンデューロアジアチャンピオンでもある女子トップ選手の菊池美帆(545/TAKE.D) photo:Makoto AYANO

さらには年代、性別、バイクの形式(ハードテール、e-MTB)ごとの表彰があるため、参加クラスを超えた成績を狙うのも面白いだろう。実際、白馬大会では10代から60代まで、男女問わずさまざまなライダーが参加しており、誰でもウェルカムな印象だ。

僕の場合、初出場ながら仲間の推薦もあり、国内の実績が皆無ななかでAクラスの出場が認められた。ENSで2番目に位置するこのクラス。AAがプロライダーや頻繁なレース活動を行うライダー向けであれば、Aはホビーライダー国内最高峰。示せるのは実力か、はたまたうぬぼれか?

■チーム545の仲間たちのサポートを受けて

長野を拠点にするTeam545の仲間たち photo:Makoto AYANO

ENSでは個人だけでなくチームとしても参加ができる。そこで、一緒にトレイルライドをしたことのある長野県の「チーム545」に加えてもらうことにした。彼らはENSシリーズに毎回通い、表彰台を何度も経験している。なおそのチーム名は、朝5時45分に待ち合わせてトレイルライドを楽しむことから名付けられたもの。週末のレースだけでなくMTBライフを全力で楽しんでいるチームだ。

出場のきっかけとアドバイスをくれた清水一輝&永田隼也選手にも感謝 photo:Makoto AYANO

■ENS白馬ならではの準備と装備

標高が高い白馬である。直前の天気予報は両日とも晴れだったが、山の天気の変わりやすさを見込み、グローブとシューズを2ペア、そしてレインウェアも用意した。

また、参加経験のある仲間に聞いたところ、白馬大会ではどのステージもゴールエリアが麓の駐車場の近くであることから、ウォーターボトルも工具も携行する必要はないとのこと。

白馬岩岳のKAMIKAZEジャンプセクションを飛ぶ西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

結局、普段のトレイルライドの装備に加え、第2ステージに備えてフルフェイスヘルメットも持っていくことにした。ちなみに主催者側も白馬のコースの特性上、フルフェイスを推奨している。しかしほかに特別な準備は必要なく、身軽な装備で走れるのは助かった。

普段のライドでは、トレイルの登りで足を着かないよう頑張ることはあっても、急いで舗装路を登ることもなければ、下りでがむしゃらに漕ぐこともない。しかし、せっかく出るのだから、今さら感は否めないものの、無理に追い込まず、身体を鈍らせない程度にできる範囲で準備をした。

梅雨時ということもあり、トレイルを走れたのは3日。結局、暑さもあり、ペースは普段と変わらず、1時間ほどをのんびりと走って終わった。あとは筋トレやトレイルビルドをして過ごしたが、雨の中のロードトレーニングまではしなかった。

■土曜の試走でコースの特徴を叩き込む

レースを走った新型XTRフル装備のサンタクルズ Hightower photo:Makoto AYANO

試走日の土曜は晴れ。シマノブースに行き、今回のレースで使うバイクを受け取った。サンタクルズ HighTower CCには新型XTRのフルグループセットが奢られ、前後のサスペンションがFOX、タイヤがVittoriaのMostroという最強のスペック。カーボンフレームということで、スチールのマイバイクより格段に軽く感じた。

ロー45Tのリアカセットを組み合わせたエンデューロ向きドライブトレイン photo:Makoto AYANO

ペダルのみ持参したものを装着し、ブレーキレバーとシフトパドル位置、コラムスペーサー量、シートハイト、タイヤの空気圧を自分好みに調整。サスペンションの空気圧はやや高めに感じられたが、サグ出しはせず、コンプレッションとリバウンドを調整した。結局、このバイクにはXTR特集のために3日間乗り込んだ。

第1&3ステージ共通のコースは短いぶん全開走行を強いられる photo:Makoto AYANO

まずは準備運動を兼ねて、第1、3ステージ共通のコースに向かう。麓からわずか数分でスタート位置に到着でき、リエゾンを焦って登らなくていいのがわかった。コースは5ターンで構成され、ミスが許されないショートなもの。接戦が予想された。

失速無くクリアしたいフィニッシュ直前の登り返しコーナー photo:Makoto AYANO

ジャンプなど大きな動きはなく、漕げるだけ漕ぎ、かつブレーキングを極力減らす必要がある。オフキャンバー気味の緩いコーナーは、ドライ路面も相まって、アウトに膨らみがち。こうした注意点を覚えていく。

フィニッシュへは漕ぎのパワーで差が出てしまう photo:Makoto AYANO

次は新規に建設されたゴンドラに乗り込み、山頂へ。久々のバイクパークライドで慣れない速度域にドキドキしながら、第2ステージのスタート地点に向かう。

山頂駅からはゴキゲンなダウンヒルでウォームアップ。KAMIKAZEダウンヒルの3連ジャンプを楽しむが、この区間はレースには含まれない。

白馬岩岳の根っこ連続ダウンヒル区間を下る西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

林間のシングルトラック区間に設置されたスタート地点。走り出しは粘土質で木の根が多く、速度を乗せにくい。さらに、コーナーもバームがなく、道幅が狭いため、ラインを慎重に選ぶ必要があった。ここを抜けると砂利のストレートに入り、その後はゴールまで、ゲレンデと林間の両方を通るフロー区間が続く。

スイッチバックが延々と続くフロー区間 photo:Makoto AYANO

いくつかの休憩場所で止まっては、息を整えながらラインを確かめていった。

「ここは岩を避けてイン側を」、「出口がオフキャンバーになっているコーナーではしっかり減速を」など、ポイントごとに頭に叩き込む。こうして普段以上に意識をしながら走ることで、苦手な動きや癖が浮き彫りになってきた。

フロー区間も最速ラインを探しながら photo:Makoto AYANO

コースアウトしやすそうな区間もあり、クラッシュが心配だ。本番の酸欠状態で、これらのポイントを一つも忘れずに走り切れるだろうか?。

狭くてテクニカルなシングルトラック区間も多い

イージーなフロー区間だがレースではそのぶんハイスピードになる

午後にコースを3本走り、試走は終了。結局、スタートからゴールまで全体を通した試走はせず、ペース配分は本番に委ねることにした。ENSのレース前日は、こうして試走をしっかりする1日なのだ。仲間と一緒にライン取りの意見を交換し、真剣に、楽しく走る。それがなんとも楽しい時間だ。

女子トップ選手の菊池美帆(545/TAKE.D)の走りは素晴らしかった photo:Makoto AYANO

■前夜はキャンプ 仲間たちとの楽しい時間で夜は更ける

Team545の仲間たちとMTB談義で団らん photo:Makoto AYANO

そして土日を跨いで行われるENSの醍醐味の一つは、前夜の仲間との交流だろう。といってもイベント側が開くものではなく、個々に行われる。年に一回会えるかどうかのチーム545のメンバーとの時間は、僕にとってまさに同窓会のようなもの。会場でキャンプして、試走を振り返りつつ、MTB談義を大いに楽しんだ。

楽しいキャンプの夜は更けていく photo:Makoto AYANO

こうした交流の場も、レースの魅力であることに気がついた。日帰りのトレイルライドをメインに楽しむ身として、仲間とのキャンプは新鮮でとても楽しめた。もちろん、早めに就寝して翌日に備えるのも作戦の一つである。羽目を外さず、深酒しないことに妙に感心した。

■レース当日 第1ステージへ

日曜日、いよいよ本番だ。自分のスタートは10時46分だったので、ゆとりを持って準備をしつつ、仲間のレースを観戦した。試走は第1、3ステージ共通のコースのみ30分間行えたが、体力を温存するため走らなかった。土曜にしっかり走ってコースを覚えていたから、酷暑で消耗しないように。代わりに駐車場で脚を軽く回すだけにとどめた。

プロのようなコールアップを受けて第1ステージのスタートに向かう photo:Makoto AYANO

定時にコールアップされ、リエゾンをスタート。第1ステージのスタートまで10分間あるので、はやる気持ちを抑えながら林道を登っていく。

いざスタート地点に立つと、久しく感じていない緊張が押し寄せ、立っているだけなのに勝手に心拍が上がっていった。痛いほどの鼓動を感じつつ、落ち着くよう自分に言い聞かせて呼吸を整える。

■第1ステージは約40秒の全開走行

ENS白馬のダウンヒル区間をこなす西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

「耐えるのは数十秒だけ。出せるだけ出し切ろう」。そんな覚悟で飛び出した。すると、それまでの緊張感はどこへやら、走りのみに集中できた。ドライで滑りやすい路面に気をつけながら、バームでも漕ぎを入れる。集中してまばたきを忘れ、コンタクトレンズが乾き始めたが、がむしゃらに漕いだ。

ショートながらも変化のある登り返し photo:Makoto AYANO

タイムは38秒07。肩で呼吸し、頭がクラクラするなかライブアナウンスに耳を傾けると、どうやらAクラス1位だったようだ。ゴール時点で総合1位といきなりの好リザルトに喜びを覚えると同時に、この後出走のAAクラスの選手たちにどれだけ差をつけられるのか、ドキドキしながら待つことになった。

するとやはり、37秒台、36秒台、ついには35秒台が出て、AAクラスの壁の厚さを見せつけられた。できるなら、どこでどんな差がついたのかを知りたい。闘争心以上に研究心に火がついた瞬間だった。

■第2ステージへ 国内最長ロングダウンヒルの過酷さ

ステージを走り終えて休憩、走り方の意見を交わす photo:Makoto AYANO

ピットに戻り、水分補給をしていると、第2ステージを先に走った仲間たちが帰ってきた。どのライダーも辛そうな表情を浮かべている。自分の出走を考えただけで乾き出す喉。一刻も早くステージを終えてしまいたい。腕、脚、呼吸の苦しさに加え、クラッシュのリスクに重圧を感じながら、ゴンドラで山頂へと向かった。

再度のウォームアップがてら出走順の近い仲間と路面コンディションを確かめながら、第2ステージのスタート地点まで下る。前日の試走では、日陰はまだ湿っていて滑りやすかったが、今日の本番では、むしろ乾きすぎて土が浮き、滑りやすくなっていた。

こうして路面コンディションを集め、レースコースの要所要所に想像で当てはめていった。

スタート地点に着き、出番まで息を整える。まずはスタート後のシングルトラックをミスなく抜けるのを目標にした。ここさえ切り抜けられれば、あとはコーナーでスリップすることはあれ、危ない箇所はないからだ。

長いフロー区間を経て、登り返しへと向かう photo:Makoto AYANO

11時41分。今回も時刻が切り替わったと同時に飛び出ることができた。段差状に荒れた数メートルを漕いでいく。1コーナー、2コーナーと試走通りに抜けていくが、3つめの左コーナーでアウトに膨らみすぎてしまった。でもまだ大丈夫。落ち着いて、ペースを取り戻した。

ロングダウンヒルの第2ステージは息切れするほどに長い! photo:Makoto AYANO

フロー区間に入っても、コーナーとコーナーを極力漕いでつなげた。しかし、まだ始まって2分も経っていないと言うのに、想像以上に息が苦しい。こんな状態でゴールまでペースと集中力を保てるだろうか。それでも、他のライダーだって苦しいのは同じ。そう思うことで焦りを減らしつつ、漕げない区間では呼吸に気をつけ、身体を休ませる。

ラインを外れたり、バランスを崩したりなど、ミスというミスはない。それでも、流して走った試走より明らかにスピードが乗っていない。集中力よりも先に体力が切れてしまったようだ。もっと速く走れるとわかっていて攻められないのは、とてももどかしい。暑さやウォームアップ不足も否めないが、最終的には体力が足りなかったのだろう。

そのままミスなく、最後のゴールスプリントも頑張り、8分56秒37でゴール。総合17位、Aクラス7位だった。

圧倒的な優勝を飾った幾田悠雅(輪娯館)のダイナミックな走り photo:Makoto AYANO

走りながらわかっていたことだが、思った以上にタイムが伸びず、悔しい。タラレバを考えがちだが、ミスなく全力を出せたのであれば、それが今の実力ということだ。なお、トップの幾田悠雅選手(輪娯館)との差は約50秒。それも、彼はゴール直前のフラットターンで転倒を喫している。

第2ステージを終え、そこから約1時間20分の間、ピットで昼食を摂り、体力を回復させた。

■第3ステージ 集中を切らさずに最後の力を振り絞る

第3ステージは第1ステージと同じ。だからトップのタイムを見れば短縮できるタイムは想像がつくし、劇的なタイム更新は難しいので、ある意味この時点で総合結果は出たようなもの。ここまでクラッシュしなかったのは幸いだが、緊張感を切らしてしまう要因にもなるため、順位を一つでも上げたい気持ちを保ち続けた。自分にここまでの競争心があるとは思わなかった。レースに向いているのかもしれない。

ENS白馬のダウンヒル区間をこなす西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

第3ステージのスタート付近で出走を待つ他の選手達には、明らかな疲労が見られた。第1ステージと同じく、Aクラスで勝ちたい。できればAAクラスにも食い込みたい。そんな欲を持ちつつ、今回もスタートダッシュを決めた。

第1ステージより攻められたし、速く走れていたように思う。しかし、午後に風向きが変わった影響で、大きな右コーナー後のストレート区間で向かい風を受け、失速。38秒38で総合11位だった。

女子トップタイムをマークした菊池美帆(545/TAKE.D) photo:Makoto AYANO

AAクラス総合優勝は幾田悠雅選手(輪娯館) photo:Makoto AYANO

■Aクラス7位 リザルトから見えてきたものは

3ステージの合計タイムは10分12秒82。全体で17位、Aクラスで7位だった。

第2ステージのタイムが大きく響き、順位を押し下げてしまったのが悔やまれる。しかも、第1ステージのタイムを更新すらできなかった。こうして僕の初めてのENSは幕を閉じた。

反省か、言い訳か。あえて述べるとしたら、バイクパークでの圧倒的な走り込み不足が挙げられよう。

普段のライドでは、テクニカルなトレイルを低速でネチネチと走ってばかり。トレイルマナーもあることから、あえてスピードを出す走りはしていない。つまり、高速域でのバイク操作に慣れておらず、おまけに恐怖心まである。半日ほどのトレイルライドでは自走で登るのが前提なので、下る距離を合わせても白馬岩岳MTBパークの1本分にも満たない。

下るための身体ができていないのは明らかで、普段からしていないことは、やはり本番でもできないのだ。

それでも、レースで自分の実力を把握できたのは大きな収穫だった。また、コーナリングポジションに改善の余地があると気づけたのも嬉しかった。

圧倒的な優勝を飾った幾田悠雅(輪娯館)。まだ17歳だ photo:Makoto AYANO

このように、短期間の反復走行で自分の短所が見えてくるのは、レースならではだろう。他者とのタイム比較がすべてだと思っていたレースだが、意外や意外、自分との比較の場でもあった。これらは参加して初めて気づけたものだ。

また、「レースだから」と、いつも以上に張り切ってしまう人もいるだろう。僕もそうだ。だからこそ、気持ちを意識的に落ち着かせる必要がある。これは、普段のライドで何かに挑戦するときに頭を整理する役に立つはず。興奮状態でもリスクマネジメントを正しく行えれば、怪我なくライドをより長い間楽しめるというもの。

また、レースの開催日は決まっているので、トレーニングの計画を立てやすく、マイペースに楽しむ普段のライドより短期間で実力アップできる可能性もある。このように、レースでの走りはレースでしか役に立たないのではなく、ライド全般にいい効果をもたらしてくれる。これを実感できただけでも、レースに出て良かったと思える。

女子表彰 トップは菊池美帆(team545 LooseRiders) photo:Makoto AYANO

初体験のENSから学んだもの

準備不足で臨んだENS白馬だったが、まず借り物の新型XTR搭載のバイクが強力な武器となったのは言うまでもない。ロングコースで一貫した制動力を発揮し、腕上がりを防いでくれたブレーキ。スタートダッシュ、コーナー立ち上がり、ゴールスプリントのすべてでペダリングをできるだけ推進力に変換してくれたドライブトレインとホイール。そして、疲労の軽減に貢献した軽量フレーム。健闘できたのは、これらすべてがあったおかげだ。

ENSは複数のステージからなるDHレースと言えるが、リエゾンには登りが含まれ、トレイルライドとしてのエッセンスは損なわれていない。だからこそ、純粋に腕試しをしたいライダーだけでなく、自分の改善点を見つけたいトレイルライダーにもおすすめしたい。

また、複数のステージを走るため、通常1コースのみで行われるDHよりレースの経験値を早く上げられる点も見逃せない。

そしてレース会場の空気はギスギスしたものではなく、むしろ大人数の走行会といったところで、いたって和やかなものだった。多くのライダーが行き交い、各社ブースにはズラリと試乗車が並び、スタッフによる製品紹介が行われていた。また、セール会場もあり、掘り出し物を探すライダーで賑わっていた。誌面や画面からは得られない、リアルな触れ合いが充実しているのはイベントならではだ。

観戦しやすいコースレイアウトのおかげで、あちこちから声援が聞こえてくるのも嬉しい。知り合いがエントリーしていれば心強いが、ソロの参加であっても、皆フレンドリーに接してくれるはず。特に出走順が前後のライダーとは、リエゾンで話しかければ仲を深めやすいだろう。仲間同士、助け合ったり称え合う姿があちこちで見られ、心地が良かった。

チーム545の仲間を始め、会場でサポートしてくださった皆さん、バイクを貸してくださったシマノ、そして水分補給や撮影を手伝ってくれたパートナーに感謝を述べたい。

次回のENS第4戦、野沢温泉大会のエントリーはまだ間に合うし、9月には八海山麓、11月には富士見高原で開催が予定されている。さあ、次戦はどれにエントリーしよう。まさか、自分がそう思うようになるとは思ってもみなかった!

あなたも自分と向き合い、成長の機会と捉えてみてはいかがだろうか? ENSが気になるも迷うくらいなら出てみよう。想像以上に、あなたの中で何かが動き出すから。

text: Jinya Nishiwaki photo:Makoto AYANO

取材協力:シマノ

西脇仁哉(にしわき じんや)

1986年生まれ。小学生の頃からMTBを始め、大学卒業後にカナダ・ウィスラーで4シーズンにわたりMTB修行を積む。国内外のMTB雑誌やウェブサイトで取り上げられ、数々の写真や動画作品を制作。帰国後はフリーの翻訳家とフォトグラファーとして働き、海外の撮影クルーのアテンドも経験。普段は埼玉県・奥武蔵でのトレイルライドをメインに、個人&グループレッスン等のフィールドレッスンも展開。XTR特集では記事執筆&テストライダーをつとめた。

Instagram:@jingypsy

SHIMANO ENS第3戦・白馬岩岳への出場を決めたのは、開催のわずか12日前。理由は大きく3つある。新型XTRの取材でエンデューロレーサーと交流し、刺激を受けたこと、すでにたくさんの仲間がENSに参加していたこと、そして以前から撮影に行きたいと思っていたこと。

でも最終的な決め手は、これまでに秘めていた「自分の実力を知りたい」という思いに今一度向き合ったことだった。

■気づけば20年、レースから遠ざかっていた

国内で公式リザルトの出るレースに最後に出たのは、今から20年ほど前のこと。石川県は瀬女で行われた全日本選手権のクロスカントリーレースだった。当時は大学生で、競技志向の自転車同好会に所属していた。スタートからシングルトラックの途中までは先頭集団で走っていたが、トレーニングを積んでないので順位は下がり続け、あっという間に最下位。一周にも届かず、足切りとなった。これ以外にシマノ・バイカーズや草レースに何度か参加したのを覚えている。

大学卒業後にカナダのウィスラーに渡ってからは、DHやXCレースに数多く参加した。ローカルレースがDHは水曜、XCは木曜の夕方から、夏場はほぼ毎週行われるのだ。老若男女和気あいあいとしたローカルレースとはいえ、カナダチャンピオンやワールドカッパーまで出ており、レベルは相当高い。そんな中、僕はレース後の食事やパーティーに釣られて参加していたが、目立った結果を残すことはできなかった。

日本に戻ってからというもの、手動計測の草レース以外は出ていない。レースを避けていたというより、ライドを通じて成長や満足感を得ることに重きを置いてきたからだ。写真や動画制作に打ち込んできたことで、画の中でそれなりに速く、スタイリッシュに走れていれば満足できていたのもある。レースを優勝かそれ以外としか捉えず、勝てずに悔しい思いをするくらいなら出ないほうがマシだと思っている時期さえあった。はたして、その感情は変わるのか? 今回のENS出場はそんな自分の実証実験も兼ねていた。

■ENSってどんなレース?

ENSは下りのタイムを競う複数のステージと、ステージ間を移動するリエゾン区間で構成される。リエゾンには登りが含まれ、中にはゴンドラを使用する大会もある。だが、リエゾンのペースは比較的ゆっくりで、ピットでは補給や休養もできるので、XCとはまた違った趣があり、日々のトレイルライドの延長のような雰囲気だ。

とりわけ、白馬大会のステージは3つあり、第1と第3ステージがコース共通のショートDH。そして第2ステージは岩岳バイクパークの下半分を走るロングなもの。レースである以上、全開走行は必須であるが、ミスの少なさやペース配分、体力も問われる、オールラウンドなコースデザインだった。

各ステージのスタート時間はライダーごとにあらかじめ決められている。これに遅れてしまうとその分の時間が加算されてしまう。フライングにもペナルティがあるため、自分のスタート時間とリエゾンの移動時間はしっかりと把握しておきたい。

なお、DHレースのようにバイクごと身体を預けられる壁やバーなどはない。そこで僕は直前まで座って確実にスタートする方法を選んだ。他のライダーがスタートするのを観察し、自分や地形に適したスタート方法を見つけておくのがおすすめだ。特に短距離のコースでは、レースはスタートで決まることもある。

ナンバープレートには各ステージのスタート時間を記入できるので、忘れずに書いておこう。スタート地点には時計が置いてあるので、これを見て走り出す。

なお、レースのルールについてはENSの公式ページに詳しく記載されているので、初めて参加する場合はよく読んでおこう。スタートが複数回あること以外は特殊なルールはないので、不安に思う必要はない。

また、白馬大会から新たな試みとして、大会オーガナイザーの内嶋亮氏がパーソナリティーを務めるENSラジオがスタート。タイムスケジュールの変更、ブース情報、注目選手などがYoutube番組として配信され、ワクワクしながら役立つ情報を得られた。楽しく聴ける音声ポッドキャスト風のルール説明は素晴らしい取り組みだ。

■初出場でAクラスに編入が認められたが

通常、初出場であれば原則Dクラスに組み込まれる。これは誰でも出られるクラスなので、敷居の高さを感じる必要はない。また、実績に応じて「飛び級」が認められる場合があり、これはエントリー時に明記する必要がある。したがって、あらゆる現状に配慮してクラス分けされるので、初出場の場合も心配はいらない。

さらには年代、性別、バイクの形式(ハードテール、e-MTB)ごとの表彰があるため、参加クラスを超えた成績を狙うのも面白いだろう。実際、白馬大会では10代から60代まで、男女問わずさまざまなライダーが参加しており、誰でもウェルカムな印象だ。

僕の場合、初出場ながら仲間の推薦もあり、国内の実績が皆無ななかでAクラスの出場が認められた。ENSで2番目に位置するこのクラス。AAがプロライダーや頻繁なレース活動を行うライダー向けであれば、Aはホビーライダー国内最高峰。示せるのは実力か、はたまたうぬぼれか?

■チーム545の仲間たちのサポートを受けて

ENSでは個人だけでなくチームとしても参加ができる。そこで、一緒にトレイルライドをしたことのある長野県の「チーム545」に加えてもらうことにした。彼らはENSシリーズに毎回通い、表彰台を何度も経験している。なおそのチーム名は、朝5時45分に待ち合わせてトレイルライドを楽しむことから名付けられたもの。週末のレースだけでなくMTBライフを全力で楽しんでいるチームだ。

■ENS白馬ならではの準備と装備

標高が高い白馬である。直前の天気予報は両日とも晴れだったが、山の天気の変わりやすさを見込み、グローブとシューズを2ペア、そしてレインウェアも用意した。

また、参加経験のある仲間に聞いたところ、白馬大会ではどのステージもゴールエリアが麓の駐車場の近くであることから、ウォーターボトルも工具も携行する必要はないとのこと。

結局、普段のトレイルライドの装備に加え、第2ステージに備えてフルフェイスヘルメットも持っていくことにした。ちなみに主催者側も白馬のコースの特性上、フルフェイスを推奨している。しかしほかに特別な準備は必要なく、身軽な装備で走れるのは助かった。

普段のライドでは、トレイルの登りで足を着かないよう頑張ることはあっても、急いで舗装路を登ることもなければ、下りでがむしゃらに漕ぐこともない。しかし、せっかく出るのだから、今さら感は否めないものの、無理に追い込まず、身体を鈍らせない程度にできる範囲で準備をした。

梅雨時ということもあり、トレイルを走れたのは3日。結局、暑さもあり、ペースは普段と変わらず、1時間ほどをのんびりと走って終わった。あとは筋トレやトレイルビルドをして過ごしたが、雨の中のロードトレーニングまではしなかった。

■土曜の試走でコースの特徴を叩き込む

試走日の土曜は晴れ。シマノブースに行き、今回のレースで使うバイクを受け取った。サンタクルズ HighTower CCには新型XTRのフルグループセットが奢られ、前後のサスペンションがFOX、タイヤがVittoriaのMostroという最強のスペック。カーボンフレームということで、スチールのマイバイクより格段に軽く感じた。

ペダルのみ持参したものを装着し、ブレーキレバーとシフトパドル位置、コラムスペーサー量、シートハイト、タイヤの空気圧を自分好みに調整。サスペンションの空気圧はやや高めに感じられたが、サグ出しはせず、コンプレッションとリバウンドを調整した。結局、このバイクにはXTR特集のために3日間乗り込んだ。

まずは準備運動を兼ねて、第1、3ステージ共通のコースに向かう。麓からわずか数分でスタート位置に到着でき、リエゾンを焦って登らなくていいのがわかった。コースは5ターンで構成され、ミスが許されないショートなもの。接戦が予想された。

ジャンプなど大きな動きはなく、漕げるだけ漕ぎ、かつブレーキングを極力減らす必要がある。オフキャンバー気味の緩いコーナーは、ドライ路面も相まって、アウトに膨らみがち。こうした注意点を覚えていく。

次は新規に建設されたゴンドラに乗り込み、山頂へ。久々のバイクパークライドで慣れない速度域にドキドキしながら、第2ステージのスタート地点に向かう。

山頂駅からはゴキゲンなダウンヒルでウォームアップ。KAMIKAZEダウンヒルの3連ジャンプを楽しむが、この区間はレースには含まれない。

林間のシングルトラック区間に設置されたスタート地点。走り出しは粘土質で木の根が多く、速度を乗せにくい。さらに、コーナーもバームがなく、道幅が狭いため、ラインを慎重に選ぶ必要があった。ここを抜けると砂利のストレートに入り、その後はゴールまで、ゲレンデと林間の両方を通るフロー区間が続く。

いくつかの休憩場所で止まっては、息を整えながらラインを確かめていった。

「ここは岩を避けてイン側を」、「出口がオフキャンバーになっているコーナーではしっかり減速を」など、ポイントごとに頭に叩き込む。こうして普段以上に意識をしながら走ることで、苦手な動きや癖が浮き彫りになってきた。

コースアウトしやすそうな区間もあり、クラッシュが心配だ。本番の酸欠状態で、これらのポイントを一つも忘れずに走り切れるだろうか?。

午後にコースを3本走り、試走は終了。結局、スタートからゴールまで全体を通した試走はせず、ペース配分は本番に委ねることにした。ENSのレース前日は、こうして試走をしっかりする1日なのだ。仲間と一緒にライン取りの意見を交換し、真剣に、楽しく走る。それがなんとも楽しい時間だ。

■前夜はキャンプ 仲間たちとの楽しい時間で夜は更ける

そして土日を跨いで行われるENSの醍醐味の一つは、前夜の仲間との交流だろう。といってもイベント側が開くものではなく、個々に行われる。年に一回会えるかどうかのチーム545のメンバーとの時間は、僕にとってまさに同窓会のようなもの。会場でキャンプして、試走を振り返りつつ、MTB談義を大いに楽しんだ。

こうした交流の場も、レースの魅力であることに気がついた。日帰りのトレイルライドをメインに楽しむ身として、仲間とのキャンプは新鮮でとても楽しめた。もちろん、早めに就寝して翌日に備えるのも作戦の一つである。羽目を外さず、深酒しないことに妙に感心した。

■レース当日 第1ステージへ

日曜日、いよいよ本番だ。自分のスタートは10時46分だったので、ゆとりを持って準備をしつつ、仲間のレースを観戦した。試走は第1、3ステージ共通のコースのみ30分間行えたが、体力を温存するため走らなかった。土曜にしっかり走ってコースを覚えていたから、酷暑で消耗しないように。代わりに駐車場で脚を軽く回すだけにとどめた。

定時にコールアップされ、リエゾンをスタート。第1ステージのスタートまで10分間あるので、はやる気持ちを抑えながら林道を登っていく。

いざスタート地点に立つと、久しく感じていない緊張が押し寄せ、立っているだけなのに勝手に心拍が上がっていった。痛いほどの鼓動を感じつつ、落ち着くよう自分に言い聞かせて呼吸を整える。

■第1ステージは約40秒の全開走行

「耐えるのは数十秒だけ。出せるだけ出し切ろう」。そんな覚悟で飛び出した。すると、それまでの緊張感はどこへやら、走りのみに集中できた。ドライで滑りやすい路面に気をつけながら、バームでも漕ぎを入れる。集中してまばたきを忘れ、コンタクトレンズが乾き始めたが、がむしゃらに漕いだ。

タイムは38秒07。肩で呼吸し、頭がクラクラするなかライブアナウンスに耳を傾けると、どうやらAクラス1位だったようだ。ゴール時点で総合1位といきなりの好リザルトに喜びを覚えると同時に、この後出走のAAクラスの選手たちにどれだけ差をつけられるのか、ドキドキしながら待つことになった。

するとやはり、37秒台、36秒台、ついには35秒台が出て、AAクラスの壁の厚さを見せつけられた。できるなら、どこでどんな差がついたのかを知りたい。闘争心以上に研究心に火がついた瞬間だった。

■第2ステージへ 国内最長ロングダウンヒルの過酷さ

ピットに戻り、水分補給をしていると、第2ステージを先に走った仲間たちが帰ってきた。どのライダーも辛そうな表情を浮かべている。自分の出走を考えただけで乾き出す喉。一刻も早くステージを終えてしまいたい。腕、脚、呼吸の苦しさに加え、クラッシュのリスクに重圧を感じながら、ゴンドラで山頂へと向かった。

再度のウォームアップがてら出走順の近い仲間と路面コンディションを確かめながら、第2ステージのスタート地点まで下る。前日の試走では、日陰はまだ湿っていて滑りやすかったが、今日の本番では、むしろ乾きすぎて土が浮き、滑りやすくなっていた。

こうして路面コンディションを集め、レースコースの要所要所に想像で当てはめていった。

スタート地点に着き、出番まで息を整える。まずはスタート後のシングルトラックをミスなく抜けるのを目標にした。ここさえ切り抜けられれば、あとはコーナーでスリップすることはあれ、危ない箇所はないからだ。

11時41分。今回も時刻が切り替わったと同時に飛び出ることができた。段差状に荒れた数メートルを漕いでいく。1コーナー、2コーナーと試走通りに抜けていくが、3つめの左コーナーでアウトに膨らみすぎてしまった。でもまだ大丈夫。落ち着いて、ペースを取り戻した。

フロー区間に入っても、コーナーとコーナーを極力漕いでつなげた。しかし、まだ始まって2分も経っていないと言うのに、想像以上に息が苦しい。こんな状態でゴールまでペースと集中力を保てるだろうか。それでも、他のライダーだって苦しいのは同じ。そう思うことで焦りを減らしつつ、漕げない区間では呼吸に気をつけ、身体を休ませる。

ラインを外れたり、バランスを崩したりなど、ミスというミスはない。それでも、流して走った試走より明らかにスピードが乗っていない。集中力よりも先に体力が切れてしまったようだ。もっと速く走れるとわかっていて攻められないのは、とてももどかしい。暑さやウォームアップ不足も否めないが、最終的には体力が足りなかったのだろう。

そのままミスなく、最後のゴールスプリントも頑張り、8分56秒37でゴール。総合17位、Aクラス7位だった。

走りながらわかっていたことだが、思った以上にタイムが伸びず、悔しい。タラレバを考えがちだが、ミスなく全力を出せたのであれば、それが今の実力ということだ。なお、トップの幾田悠雅選手(輪娯館)との差は約50秒。それも、彼はゴール直前のフラットターンで転倒を喫している。

第2ステージを終え、そこから約1時間20分の間、ピットで昼食を摂り、体力を回復させた。

■第3ステージ 集中を切らさずに最後の力を振り絞る

第3ステージは第1ステージと同じ。だからトップのタイムを見れば短縮できるタイムは想像がつくし、劇的なタイム更新は難しいので、ある意味この時点で総合結果は出たようなもの。ここまでクラッシュしなかったのは幸いだが、緊張感を切らしてしまう要因にもなるため、順位を一つでも上げたい気持ちを保ち続けた。自分にここまでの競争心があるとは思わなかった。レースに向いているのかもしれない。

第3ステージのスタート付近で出走を待つ他の選手達には、明らかな疲労が見られた。第1ステージと同じく、Aクラスで勝ちたい。できればAAクラスにも食い込みたい。そんな欲を持ちつつ、今回もスタートダッシュを決めた。

第1ステージより攻められたし、速く走れていたように思う。しかし、午後に風向きが変わった影響で、大きな右コーナー後のストレート区間で向かい風を受け、失速。38秒38で総合11位だった。

■Aクラス7位 リザルトから見えてきたものは

3ステージの合計タイムは10分12秒82。全体で17位、Aクラスで7位だった。

第2ステージのタイムが大きく響き、順位を押し下げてしまったのが悔やまれる。しかも、第1ステージのタイムを更新すらできなかった。こうして僕の初めてのENSは幕を閉じた。

反省か、言い訳か。あえて述べるとしたら、バイクパークでの圧倒的な走り込み不足が挙げられよう。

普段のライドでは、テクニカルなトレイルを低速でネチネチと走ってばかり。トレイルマナーもあることから、あえてスピードを出す走りはしていない。つまり、高速域でのバイク操作に慣れておらず、おまけに恐怖心まである。半日ほどのトレイルライドでは自走で登るのが前提なので、下る距離を合わせても白馬岩岳MTBパークの1本分にも満たない。

下るための身体ができていないのは明らかで、普段からしていないことは、やはり本番でもできないのだ。

それでも、レースで自分の実力を把握できたのは大きな収穫だった。また、コーナリングポジションに改善の余地があると気づけたのも嬉しかった。

このように、短期間の反復走行で自分の短所が見えてくるのは、レースならではだろう。他者とのタイム比較がすべてだと思っていたレースだが、意外や意外、自分との比較の場でもあった。これらは参加して初めて気づけたものだ。

また、「レースだから」と、いつも以上に張り切ってしまう人もいるだろう。僕もそうだ。だからこそ、気持ちを意識的に落ち着かせる必要がある。これは、普段のライドで何かに挑戦するときに頭を整理する役に立つはず。興奮状態でもリスクマネジメントを正しく行えれば、怪我なくライドをより長い間楽しめるというもの。

また、レースの開催日は決まっているので、トレーニングの計画を立てやすく、マイペースに楽しむ普段のライドより短期間で実力アップできる可能性もある。このように、レースでの走りはレースでしか役に立たないのではなく、ライド全般にいい効果をもたらしてくれる。これを実感できただけでも、レースに出て良かったと思える。

初体験のENSから学んだもの

準備不足で臨んだENS白馬だったが、まず借り物の新型XTR搭載のバイクが強力な武器となったのは言うまでもない。ロングコースで一貫した制動力を発揮し、腕上がりを防いでくれたブレーキ。スタートダッシュ、コーナー立ち上がり、ゴールスプリントのすべてでペダリングをできるだけ推進力に変換してくれたドライブトレインとホイール。そして、疲労の軽減に貢献した軽量フレーム。健闘できたのは、これらすべてがあったおかげだ。

ENSは複数のステージからなるDHレースと言えるが、リエゾンには登りが含まれ、トレイルライドとしてのエッセンスは損なわれていない。だからこそ、純粋に腕試しをしたいライダーだけでなく、自分の改善点を見つけたいトレイルライダーにもおすすめしたい。

また、複数のステージを走るため、通常1コースのみで行われるDHよりレースの経験値を早く上げられる点も見逃せない。

そしてレース会場の空気はギスギスしたものではなく、むしろ大人数の走行会といったところで、いたって和やかなものだった。多くのライダーが行き交い、各社ブースにはズラリと試乗車が並び、スタッフによる製品紹介が行われていた。また、セール会場もあり、掘り出し物を探すライダーで賑わっていた。誌面や画面からは得られない、リアルな触れ合いが充実しているのはイベントならではだ。

観戦しやすいコースレイアウトのおかげで、あちこちから声援が聞こえてくるのも嬉しい。知り合いがエントリーしていれば心強いが、ソロの参加であっても、皆フレンドリーに接してくれるはず。特に出走順が前後のライダーとは、リエゾンで話しかければ仲を深めやすいだろう。仲間同士、助け合ったり称え合う姿があちこちで見られ、心地が良かった。

チーム545の仲間を始め、会場でサポートしてくださった皆さん、バイクを貸してくださったシマノ、そして水分補給や撮影を手伝ってくれたパートナーに感謝を述べたい。

次回のENS第4戦、野沢温泉大会のエントリーはまだ間に合うし、9月には八海山麓、11月には富士見高原で開催が予定されている。さあ、次戦はどれにエントリーしよう。まさか、自分がそう思うようになるとは思ってもみなかった!

あなたも自分と向き合い、成長の機会と捉えてみてはいかがだろうか? ENSが気になるも迷うくらいなら出てみよう。想像以上に、あなたの中で何かが動き出すから。

text: Jinya Nishiwaki photo:Makoto AYANO

取材協力:シマノ

Amazon.co.jp

フォックスレーシング ジャパン(Fox Racing Japan) MTB ランチ D3O ニーガード Sサイズ 26430ー001ーS

フォックスレーシング ジャパン(Fox Racing Japan)

¥7,070