各地でシクロクロスが人気だ。競技の特殊さを象徴するように、ロードバイクとMTBの中間的存在のCXバイクには独特のメカニック・ノウハウが必要とされる。そんなCX実戦バイク製作に編集部がチャレンジしてみた。

ただし、今回の企画はCXバイクでも流行の最先端を行くディスクブレーキ仕様のバイクの製作記だ。「連載スタートからハードルが高い!」と言わず、ぜひ読んでみて(笑)。ハイエンドだからこそ語れるノウハウがいっぱいです。この冬には間に合わないかもしれないが、近々CXバイクを手に入れたいと思っている人はぜひ参考にしてみて欲しい。

今回選んだフレーム、リドレーX-FIRE DISCブレーキ仕様

今回選んだフレーム、リドレーX-FIRE DISCブレーキ仕様

連載企画スタート第1弾は、シクロクロスにハマり3シーズン目を迎える CW編集部の綾野のCXバイク製作記だ。(続編として編集部・磯部のクロモリ・ハンドメイドCXバイク編もあります)

ディスクブレーキ仕様がシクロクロスバイクの次期スタンダードとなる?

フレーム各部をチェックして組み方やパーツの相性を考える鈴木祐一さん(RiseRide)「ディスク仕様となると考えなきゃいけないことがいっぱいです」 綾野:最初のシーズン、2010年末にいきなり日本未入荷の超ハイエンドバイク、キャノンデールSUPER Xを投入して、CXバイクのイロハを学んだ(笑)。ちなみにこちらのスーパーXのインプレ記事のバイクはキャノンデール・ジャパンにお願いして特別に(強引に)1台だけ先行輸入してもらった私の「私物バイク」だった。(2012年から正規輸入が開始されている)。

フレーム各部をチェックして組み方やパーツの相性を考える鈴木祐一さん(RiseRide)「ディスク仕様となると考えなきゃいけないことがいっぱいです」 綾野:最初のシーズン、2010年末にいきなり日本未入荷の超ハイエンドバイク、キャノンデールSUPER Xを投入して、CXバイクのイロハを学んだ(笑)。ちなみにこちらのスーパーXのインプレ記事のバイクはキャノンデール・ジャパンにお願いして特別に(強引に)1台だけ先行輸入してもらった私の「私物バイク」だった。(2012年から正規輸入が開始されている)。

私が2台目のCXバイクとして選んだのは、今季ホットなディスクブレーキ仕様だ。お察しのとおり、「どうせ乗るならメカ的に新しいモノにチャレンジしなきゃ」という、ある種のメディア系の人間が持ちがちなコダワリが出発点である。ちなみに代理店さんには便宜をはかってもらうが自腹購入企画である(笑)。

シクロクロスにおけるディスクブレーキは昨シーズン終わり頃から市場に登場し始めた。今季はアメリカのトップレーサーたちもぽつぽつと採用を始めている。いや、きっと選手たちはメーカーの開発競争により「テストを兼ねて乗って欲しい」と言われているのであろう。保守的なヨーロッパのトップレーサーたちはまだ採用には至っていない。

ディスク仕様のバイクは2013モデルとしていくつか発表されたが、なにぶん初モノということで、リドレーのX-FIREを選んだ。X-FIRE自体は以前よりあるCX界のベストセラーバイクで、そのディスク仕様が2013モデルとして発表されたからだ。

ストレートフォークはクラウン上部にかけて頑丈なボリュームだ

ストレートフォークはクラウン上部にかけて頑丈なボリュームだ  フォーク先端のディスクブレーキ取付台座

フォーク先端のディスクブレーキ取付台座  Di2対応ケーブル穴が開く Tested on Pave(石畳でテストされた)のステッカーが頼もしい

Di2対応ケーブル穴が開く Tested on Pave(石畳でテストされた)のステッカーが頼もしい

リドレーを選んだのは、やはりCXの元祖的メーカーの安心感があったから。 ディスク仕様となると新しい規格と構造になるので、それまでのノウハウが十分生かされた上での新構造へのトライでないと、ユーザーとしては不安がつきまとう。新規参入ブランドが挑戦すると、ともすると残念なバイクになりがち。そこで2013モデルのリーク情報があった段階でリドレーの輸入元のJPスポーツグループに依頼して、新モデルの優先確保をお願いしたのだ。

その後明らかになったのは、リドレーと関係の深いホイールブランドであるFFWDがリドレーと共同開発でカーボンディープリム完組みホイールのディスクハブ仕様をリリースするという情報。こちらもJPスポーツグループさんが正規代理店ということで、FFWD F6D 240S を1セット、優先確保をお願いした。

フレームとホイールキットはファーストコンテナから素早く手元に届いた。さあ、さっそく組立、といきたいところだが、その前にフレーム各部を見回しながら各部のポイントをざっと紹介していこう。

ディスク仕様のためフォークとバックステーには当然ディスク取付台座が備わっており、カンティ台座は省略されている。そしてリアエンド幅はMTBと同じ規格の135mm幅だ。ロードやノーマルCXバイクは130mm幅。つまりMTB系のディスクハブを使うことになるのだ。

リアのディスク取り付け台座 エンドやフレームと一体化した強力そうな造りだ

リアのディスク取り付け台座 エンドやフレームと一体化した強力そうな造りだ  シートステーにはフルアウターのケーブルを通すタイラップホルダーが装着される

シートステーにはフルアウターのケーブルを通すタイラップホルダーが装着される

2013モデルであっても、ディスクの導入にいまだ規格が定まらないことを懸念したブランドは135mmと130mm幅の両方に対応するリアエンド交換式エンドを採用したり苦肉の策を講じている。しかしコルナゴとリドレーなどがディスク仕様で135mm採用に踏み切ったことで、おそらく今後は135mmが主流になることが決まりそうな雰囲気だ。

リドレー展示会でチェックしたリア周りの造作の違い

ディスク仕様のバイクのリアステー チェーンステーとシートステーが一体化し、よりパワフルなブレーキングに耐える構造だ

ディスク仕様のバイクのリアステー チェーンステーとシートステーが一体化し、よりパワフルなブレーキングに耐える構造だ  カンティ仕様のバイクのリアステー ディスクに比べ細身だ

カンティ仕様のバイクのリアステー ディスクに比べ細身だ

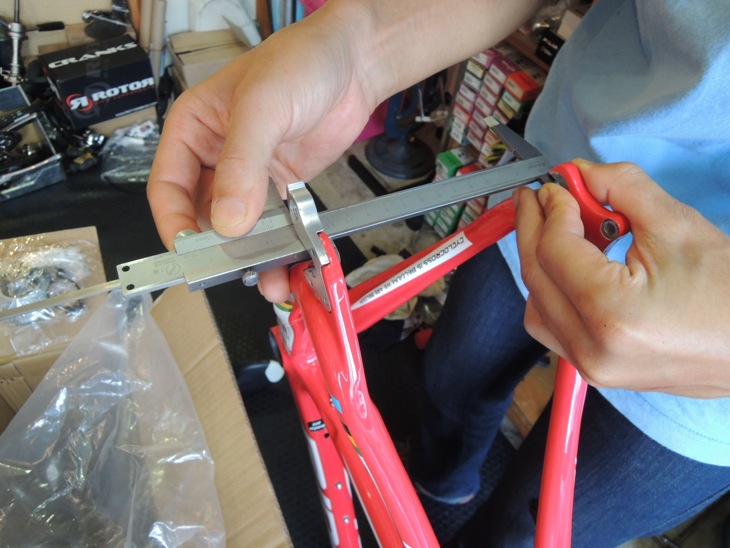

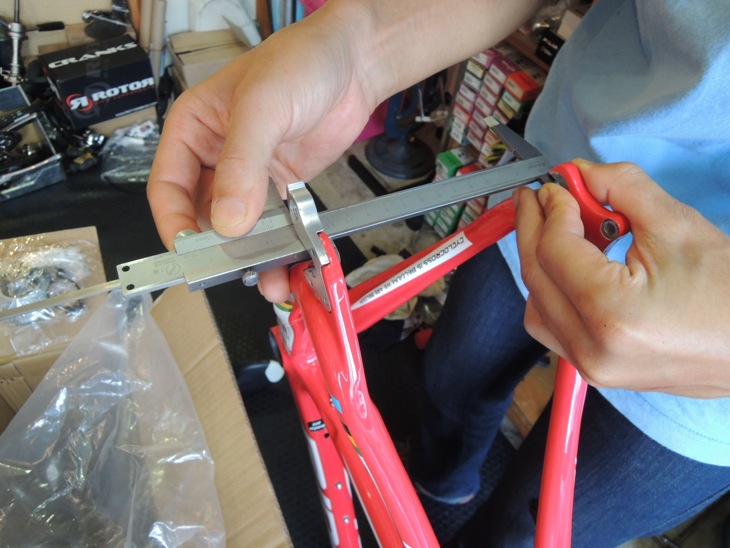

エンド幅を測ってみると135mmだった。MTBと同じ規格だ 感心したのはこのX-FIREにはカンティ仕様とディスク仕様の2つのタイプのフレームがそれぞれ用意されること。ディスク仕様はディスク台座がただつくだけでなく、リアステーはノーマルブレーキ仕様のフレームに比べてディスクの強力なストッピングパワーに耐える構造になっていること。リドレー展示会でノーマルのものとを見比べたが、ステー自体の太さはかなり違っている。台座もがっしり。2つのタイプのフレームは別物だ。

エンド幅を測ってみると135mmだった。MTBと同じ規格だ 感心したのはこのX-FIREにはカンティ仕様とディスク仕様の2つのタイプのフレームがそれぞれ用意されること。ディスク仕様はディスク台座がただつくだけでなく、リアステーはノーマルブレーキ仕様のフレームに比べてディスクの強力なストッピングパワーに耐える構造になっていること。リドレー展示会でノーマルのものとを見比べたが、ステー自体の太さはかなり違っている。台座もがっしり。2つのタイプのフレームは別物だ。

興味深いことにリドレーのトップモデルであるX-Knight(エックスナイト)にはカンティ仕様しかラインナップされない。つまりリドレーは「ディスクはプロ仕様としてはまだ早い」と判断しているのだ。(これは後日サイクルモードで来日したヨアキム・アールツ社長に確認済み)

Di2用ケーブル穴を備える。今回は蓋で塞ぐことになる

Di2用ケーブル穴を備える。今回は蓋で塞ぐことになる  FDへ導かれるケーブルを通す穴とDi2ケーブル用穴が混在する

FDへ導かれるケーブルを通す穴とDi2ケーブル用穴が混在する

ケーブル類はトップチューブ内蔵で、しかもフルアウターになっている。内蔵といえどやっかいな造りではなく、アウターごとフレーム内のトンネルチューブ内を通るので、通すのも簡単な造りだ。つまりメンテもしやすい。リアブレーキにもリアディレイラーにもフルアウターでケーブルが伸びる。

アウターが長いと引きが重くなりがちだけど、ケーブルの流れが自然でアールがきつくならないので、軽く引けそうだ。

シマノのシクロクロス向けメカニカル・ディスクブレーキ BR-CX75 (c)シマノディスクブレーキはシマノの新型メカニカルディスクを採用

シマノのシクロクロス向けメカニカル・ディスクブレーキ BR-CX75 (c)シマノディスクブレーキはシマノの新型メカニカルディスクを採用

肝心のディスクブレーキはあまり市場に良い物がないので困っていた。油圧ならまだしも、使うのは廉価版に位置するメカニカルディスクだからだ。選択肢は唯一スラムのBB7ぐらい、と思っていたら、シマノからシクロクロス向けメカニカル・ディスクブレーキの「BR-CX75」がリリースされた。当然のようにこれの発売を待つことにしたが、ほどなくショップに届くとのことだった。

BR-CX75はレース用メカニカルディスクということで、外観も高級感がありそうだし、NEW スーパー SLR対応で制動力30%向上(BR-R505 比)とのことで、大いに期待した。組み合わせるローターはXTRのものが使える。「アイステックが効くほどブレーキをかけるぞ」、と意気込む(笑)。

もちろんレバーはロード用のSTIになる。

手持ちの余ったロードパーツを極力流用する

他のパーツ類はあれこれ考えて用意してあったパーツを使うことにする。レースで使うものではあるけれど、極力手元にあるものを再利用して安くあげるのはCXバイクの正しい(?)組み方だろう。デュラエースの7900チェーンホイール、リアディレイラー、アルテグラのSTIレバー等が手元にあったので、それを活かさないテはない。

じつは電動コンポ採用も考えたが、組んだ11月にはまだシマノ・アルテグラDi2は多段一気変速に対応していなかったので採用は見送った。シクロクロスのレースでは3段以上を一気に変速したいシーンが良くあるからだ。X-FIREのフレームにはしっかりとDi2対応のケーブル穴が開けられていたので、ちょっともったいない気もしたが。

ちなみにカンパEPSを投入したいとも思ったが、EPSは正式対応フレームに組み込んで使用することが原則的なので、シクロクロス車はまったくの対象外。CXパーツと組み合わせてもちゃんと動くはずだと思うし、好みとしてもカンパはシクロクロスで使いやすそうなだけに残念だ。

スギノCyclocross chainring PE110Sのアウター42Tを使用する。8295円で購入 駆動系はデュラエースのコンパクト仕様チェーンホイールを使うことに。が、アウターの50Tでは当然大きすぎる。CXチェーンホイールの標準ギアは46×36Tだからだ。

スギノCyclocross chainring PE110Sのアウター42Tを使用する。8295円で購入 駆動系はデュラエースのコンパクト仕様チェーンホイールを使うことに。が、アウターの50Tでは当然大きすぎる。CXチェーンホイールの標準ギアは46×36Tだからだ。

しかし、過去2シーズンに渡ってレースを走った経験で言えるのは、そのアウター46Tの「CX標準ギア」は、たぶんカテゴリー1に近い選手でしか踏めない重さであること。じっさい、私のレベル(速くはないが遅くもない)だとアウターはほとんど使えず、インナーの36Tだけで走っていた。

そこで、アウター42Tのスギノのチェーンリングを購入し、取り付けることにした。(元のアウターリングのもったいないこと!)インナーはデュラエース・コンパクトの標準的な34Tをそのまま使うことに。フリーは12〜28Tだ。踏んでみないと分からないが、おそらくホビークロスマンには適したギア比だと思う。

プレスフィットBB30を採用している。シマノのクランクを取り付けるにはBBアダプターを介する必要がある

プレスフィットBB30を採用している。シマノのクランクを取り付けるにはBBアダプターを介する必要がある  シート部周辺 トップチューブを貫通したケーブルがリアに導かれる

シート部周辺 トップチューブを貫通したケーブルがリアに導かれる

X-FIREのBBは「プレスフィットBB30」という規格だ。シマノのクランクを使うにはBBアダプターを介する必要があるが、これを探すのにはけっこう苦労した。市場に比較的安定的にあるのはKCNC、スギノ、TNiなどのBBアダプターとのこと。しかし代理店の在庫はどこも少ないようで、今回はスギノのセラミックベアリング採用BBアダプターが入手が速かったので採用した。セラミックだけに価格は1万円オーバーとちょっと高めだったが、なによりすぐに手に入ることを重視して注文した。

経験では泥まみれ、水まみれになる使い方なので、BBなどのベアリング系の傷みはとても早い。1年でBB交換は普通のことなので、あまり高価なベアリングパーツはお財布にやさしくないはず。セラミックBBの耐久性は果たしてどうなのだろう…。

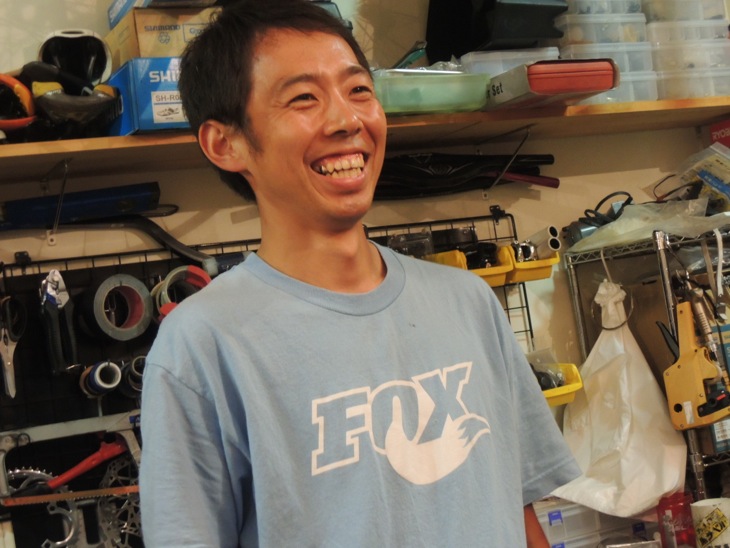

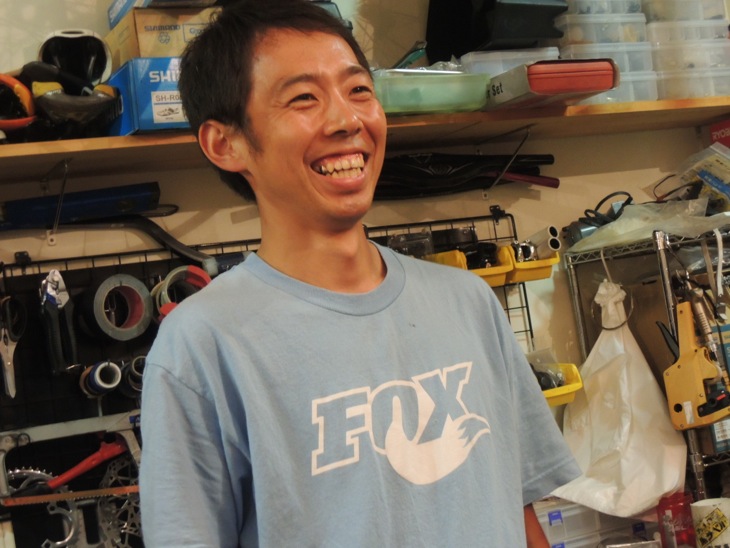

組付けを依頼した鈴木祐一さん(RiseRide)豊富な経験を元にアッセンブルのアドバイスをしてくれた とにかく市場ではマイナーなCXパーツなので、選ぶよりも入手のしやすさで決めざるをえないパーツが多い、というのがパーツ注文にあたって感じたことだ。アッセンブルと組立を依頼したのはお馴染みライズライドの鈴木祐一さん。元シクロクロス日本代表だった経歴を持つ、今もCXレースに出場してC1で走っている店長さん。そのノウハウもたっぷり生かして組み付けてくれるはず。完成が楽しみだ。

組付けを依頼した鈴木祐一さん(RiseRide)豊富な経験を元にアッセンブルのアドバイスをしてくれた とにかく市場ではマイナーなCXパーツなので、選ぶよりも入手のしやすさで決めざるをえないパーツが多い、というのがパーツ注文にあたって感じたことだ。アッセンブルと組立を依頼したのはお馴染みライズライドの鈴木祐一さん。元シクロクロス日本代表だった経歴を持つ、今もCXレースに出場してC1で走っている店長さん。そのノウハウもたっぷり生かして組み付けてくれるはず。完成が楽しみだ。

次号では実際の組み立てる上で受けた鈴木店長のアドバイス等なども紹介しつつ、レースに出てのシェイクダウンまでのプロセスを紹介しよう。

photo&text:Makoto.AYANO

協力:JPスポーツグループ、ライズライド

ただし、今回の企画はCXバイクでも流行の最先端を行くディスクブレーキ仕様のバイクの製作記だ。「連載スタートからハードルが高い!」と言わず、ぜひ読んでみて(笑)。ハイエンドだからこそ語れるノウハウがいっぱいです。この冬には間に合わないかもしれないが、近々CXバイクを手に入れたいと思っている人はぜひ参考にしてみて欲しい。

今回選んだフレーム、リドレーX-FIRE DISCブレーキ仕様

今回選んだフレーム、リドレーX-FIRE DISCブレーキ仕様 連載企画スタート第1弾は、シクロクロスにハマり3シーズン目を迎える CW編集部の綾野のCXバイク製作記だ。(続編として編集部・磯部のクロモリ・ハンドメイドCXバイク編もあります)

ディスクブレーキ仕様がシクロクロスバイクの次期スタンダードとなる?

フレーム各部をチェックして組み方やパーツの相性を考える鈴木祐一さん(RiseRide)「ディスク仕様となると考えなきゃいけないことがいっぱいです」 綾野:最初のシーズン、2010年末にいきなり日本未入荷の超ハイエンドバイク、キャノンデールSUPER Xを投入して、CXバイクのイロハを学んだ(笑)。ちなみにこちらのスーパーXのインプレ記事のバイクはキャノンデール・ジャパンにお願いして特別に(強引に)1台だけ先行輸入してもらった私の「私物バイク」だった。(2012年から正規輸入が開始されている)。

フレーム各部をチェックして組み方やパーツの相性を考える鈴木祐一さん(RiseRide)「ディスク仕様となると考えなきゃいけないことがいっぱいです」 綾野:最初のシーズン、2010年末にいきなり日本未入荷の超ハイエンドバイク、キャノンデールSUPER Xを投入して、CXバイクのイロハを学んだ(笑)。ちなみにこちらのスーパーXのインプレ記事のバイクはキャノンデール・ジャパンにお願いして特別に(強引に)1台だけ先行輸入してもらった私の「私物バイク」だった。(2012年から正規輸入が開始されている)。私が2台目のCXバイクとして選んだのは、今季ホットなディスクブレーキ仕様だ。お察しのとおり、「どうせ乗るならメカ的に新しいモノにチャレンジしなきゃ」という、ある種のメディア系の人間が持ちがちなコダワリが出発点である。ちなみに代理店さんには便宜をはかってもらうが自腹購入企画である(笑)。

シクロクロスにおけるディスクブレーキは昨シーズン終わり頃から市場に登場し始めた。今季はアメリカのトップレーサーたちもぽつぽつと採用を始めている。いや、きっと選手たちはメーカーの開発競争により「テストを兼ねて乗って欲しい」と言われているのであろう。保守的なヨーロッパのトップレーサーたちはまだ採用には至っていない。

ディスク仕様のバイクは2013モデルとしていくつか発表されたが、なにぶん初モノということで、リドレーのX-FIREを選んだ。X-FIRE自体は以前よりあるCX界のベストセラーバイクで、そのディスク仕様が2013モデルとして発表されたからだ。

ストレートフォークはクラウン上部にかけて頑丈なボリュームだ

ストレートフォークはクラウン上部にかけて頑丈なボリュームだ  フォーク先端のディスクブレーキ取付台座

フォーク先端のディスクブレーキ取付台座  Di2対応ケーブル穴が開く Tested on Pave(石畳でテストされた)のステッカーが頼もしい

Di2対応ケーブル穴が開く Tested on Pave(石畳でテストされた)のステッカーが頼もしい リドレーを選んだのは、やはりCXの元祖的メーカーの安心感があったから。 ディスク仕様となると新しい規格と構造になるので、それまでのノウハウが十分生かされた上での新構造へのトライでないと、ユーザーとしては不安がつきまとう。新規参入ブランドが挑戦すると、ともすると残念なバイクになりがち。そこで2013モデルのリーク情報があった段階でリドレーの輸入元のJPスポーツグループに依頼して、新モデルの優先確保をお願いしたのだ。

その後明らかになったのは、リドレーと関係の深いホイールブランドであるFFWDがリドレーと共同開発でカーボンディープリム完組みホイールのディスクハブ仕様をリリースするという情報。こちらもJPスポーツグループさんが正規代理店ということで、FFWD F6D 240S を1セット、優先確保をお願いした。

フレームとホイールキットはファーストコンテナから素早く手元に届いた。さあ、さっそく組立、といきたいところだが、その前にフレーム各部を見回しながら各部のポイントをざっと紹介していこう。

ディスク仕様のためフォークとバックステーには当然ディスク取付台座が備わっており、カンティ台座は省略されている。そしてリアエンド幅はMTBと同じ規格の135mm幅だ。ロードやノーマルCXバイクは130mm幅。つまりMTB系のディスクハブを使うことになるのだ。

リアのディスク取り付け台座 エンドやフレームと一体化した強力そうな造りだ

リアのディスク取り付け台座 エンドやフレームと一体化した強力そうな造りだ  シートステーにはフルアウターのケーブルを通すタイラップホルダーが装着される

シートステーにはフルアウターのケーブルを通すタイラップホルダーが装着される 2013モデルであっても、ディスクの導入にいまだ規格が定まらないことを懸念したブランドは135mmと130mm幅の両方に対応するリアエンド交換式エンドを採用したり苦肉の策を講じている。しかしコルナゴとリドレーなどがディスク仕様で135mm採用に踏み切ったことで、おそらく今後は135mmが主流になることが決まりそうな雰囲気だ。

リドレー展示会でチェックしたリア周りの造作の違い

ディスク仕様のバイクのリアステー チェーンステーとシートステーが一体化し、よりパワフルなブレーキングに耐える構造だ

ディスク仕様のバイクのリアステー チェーンステーとシートステーが一体化し、よりパワフルなブレーキングに耐える構造だ  カンティ仕様のバイクのリアステー ディスクに比べ細身だ

カンティ仕様のバイクのリアステー ディスクに比べ細身だ  エンド幅を測ってみると135mmだった。MTBと同じ規格だ 感心したのはこのX-FIREにはカンティ仕様とディスク仕様の2つのタイプのフレームがそれぞれ用意されること。ディスク仕様はディスク台座がただつくだけでなく、リアステーはノーマルブレーキ仕様のフレームに比べてディスクの強力なストッピングパワーに耐える構造になっていること。リドレー展示会でノーマルのものとを見比べたが、ステー自体の太さはかなり違っている。台座もがっしり。2つのタイプのフレームは別物だ。

エンド幅を測ってみると135mmだった。MTBと同じ規格だ 感心したのはこのX-FIREにはカンティ仕様とディスク仕様の2つのタイプのフレームがそれぞれ用意されること。ディスク仕様はディスク台座がただつくだけでなく、リアステーはノーマルブレーキ仕様のフレームに比べてディスクの強力なストッピングパワーに耐える構造になっていること。リドレー展示会でノーマルのものとを見比べたが、ステー自体の太さはかなり違っている。台座もがっしり。2つのタイプのフレームは別物だ。興味深いことにリドレーのトップモデルであるX-Knight(エックスナイト)にはカンティ仕様しかラインナップされない。つまりリドレーは「ディスクはプロ仕様としてはまだ早い」と判断しているのだ。(これは後日サイクルモードで来日したヨアキム・アールツ社長に確認済み)

Di2用ケーブル穴を備える。今回は蓋で塞ぐことになる

Di2用ケーブル穴を備える。今回は蓋で塞ぐことになる  FDへ導かれるケーブルを通す穴とDi2ケーブル用穴が混在する

FDへ導かれるケーブルを通す穴とDi2ケーブル用穴が混在する ケーブル類はトップチューブ内蔵で、しかもフルアウターになっている。内蔵といえどやっかいな造りではなく、アウターごとフレーム内のトンネルチューブ内を通るので、通すのも簡単な造りだ。つまりメンテもしやすい。リアブレーキにもリアディレイラーにもフルアウターでケーブルが伸びる。

アウターが長いと引きが重くなりがちだけど、ケーブルの流れが自然でアールがきつくならないので、軽く引けそうだ。

シマノのシクロクロス向けメカニカル・ディスクブレーキ BR-CX75 (c)シマノディスクブレーキはシマノの新型メカニカルディスクを採用

シマノのシクロクロス向けメカニカル・ディスクブレーキ BR-CX75 (c)シマノディスクブレーキはシマノの新型メカニカルディスクを採用肝心のディスクブレーキはあまり市場に良い物がないので困っていた。油圧ならまだしも、使うのは廉価版に位置するメカニカルディスクだからだ。選択肢は唯一スラムのBB7ぐらい、と思っていたら、シマノからシクロクロス向けメカニカル・ディスクブレーキの「BR-CX75」がリリースされた。当然のようにこれの発売を待つことにしたが、ほどなくショップに届くとのことだった。

BR-CX75はレース用メカニカルディスクということで、外観も高級感がありそうだし、NEW スーパー SLR対応で制動力30%向上(BR-R505 比)とのことで、大いに期待した。組み合わせるローターはXTRのものが使える。「アイステックが効くほどブレーキをかけるぞ」、と意気込む(笑)。

もちろんレバーはロード用のSTIになる。

手持ちの余ったロードパーツを極力流用する

他のパーツ類はあれこれ考えて用意してあったパーツを使うことにする。レースで使うものではあるけれど、極力手元にあるものを再利用して安くあげるのはCXバイクの正しい(?)組み方だろう。デュラエースの7900チェーンホイール、リアディレイラー、アルテグラのSTIレバー等が手元にあったので、それを活かさないテはない。

じつは電動コンポ採用も考えたが、組んだ11月にはまだシマノ・アルテグラDi2は多段一気変速に対応していなかったので採用は見送った。シクロクロスのレースでは3段以上を一気に変速したいシーンが良くあるからだ。X-FIREのフレームにはしっかりとDi2対応のケーブル穴が開けられていたので、ちょっともったいない気もしたが。

ちなみにカンパEPSを投入したいとも思ったが、EPSは正式対応フレームに組み込んで使用することが原則的なので、シクロクロス車はまったくの対象外。CXパーツと組み合わせてもちゃんと動くはずだと思うし、好みとしてもカンパはシクロクロスで使いやすそうなだけに残念だ。

スギノCyclocross chainring PE110Sのアウター42Tを使用する。8295円で購入 駆動系はデュラエースのコンパクト仕様チェーンホイールを使うことに。が、アウターの50Tでは当然大きすぎる。CXチェーンホイールの標準ギアは46×36Tだからだ。

スギノCyclocross chainring PE110Sのアウター42Tを使用する。8295円で購入 駆動系はデュラエースのコンパクト仕様チェーンホイールを使うことに。が、アウターの50Tでは当然大きすぎる。CXチェーンホイールの標準ギアは46×36Tだからだ。しかし、過去2シーズンに渡ってレースを走った経験で言えるのは、そのアウター46Tの「CX標準ギア」は、たぶんカテゴリー1に近い選手でしか踏めない重さであること。じっさい、私のレベル(速くはないが遅くもない)だとアウターはほとんど使えず、インナーの36Tだけで走っていた。

そこで、アウター42Tのスギノのチェーンリングを購入し、取り付けることにした。(元のアウターリングのもったいないこと!)インナーはデュラエース・コンパクトの標準的な34Tをそのまま使うことに。フリーは12〜28Tだ。踏んでみないと分からないが、おそらくホビークロスマンには適したギア比だと思う。

プレスフィットBB30を採用している。シマノのクランクを取り付けるにはBBアダプターを介する必要がある

プレスフィットBB30を採用している。シマノのクランクを取り付けるにはBBアダプターを介する必要がある  シート部周辺 トップチューブを貫通したケーブルがリアに導かれる

シート部周辺 トップチューブを貫通したケーブルがリアに導かれる X-FIREのBBは「プレスフィットBB30」という規格だ。シマノのクランクを使うにはBBアダプターを介する必要があるが、これを探すのにはけっこう苦労した。市場に比較的安定的にあるのはKCNC、スギノ、TNiなどのBBアダプターとのこと。しかし代理店の在庫はどこも少ないようで、今回はスギノのセラミックベアリング採用BBアダプターが入手が速かったので採用した。セラミックだけに価格は1万円オーバーとちょっと高めだったが、なによりすぐに手に入ることを重視して注文した。

経験では泥まみれ、水まみれになる使い方なので、BBなどのベアリング系の傷みはとても早い。1年でBB交換は普通のことなので、あまり高価なベアリングパーツはお財布にやさしくないはず。セラミックBBの耐久性は果たしてどうなのだろう…。

組付けを依頼した鈴木祐一さん(RiseRide)豊富な経験を元にアッセンブルのアドバイスをしてくれた とにかく市場ではマイナーなCXパーツなので、選ぶよりも入手のしやすさで決めざるをえないパーツが多い、というのがパーツ注文にあたって感じたことだ。アッセンブルと組立を依頼したのはお馴染みライズライドの鈴木祐一さん。元シクロクロス日本代表だった経歴を持つ、今もCXレースに出場してC1で走っている店長さん。そのノウハウもたっぷり生かして組み付けてくれるはず。完成が楽しみだ。

組付けを依頼した鈴木祐一さん(RiseRide)豊富な経験を元にアッセンブルのアドバイスをしてくれた とにかく市場ではマイナーなCXパーツなので、選ぶよりも入手のしやすさで決めざるをえないパーツが多い、というのがパーツ注文にあたって感じたことだ。アッセンブルと組立を依頼したのはお馴染みライズライドの鈴木祐一さん。元シクロクロス日本代表だった経歴を持つ、今もCXレースに出場してC1で走っている店長さん。そのノウハウもたっぷり生かして組み付けてくれるはず。完成が楽しみだ。次号では実際の組み立てる上で受けた鈴木店長のアドバイス等なども紹介しつつ、レースに出てのシェイクダウンまでのプロセスを紹介しよう。

photo&text:Makoto.AYANO

協力:JPスポーツグループ、ライズライド

Amazon.co.jp

VELO MAGAZINE (ベロマガジン) 日本版 VOL.4 2013年 01月号 [雑誌]

ベースボール・マガジン社

![VELO MAGAZINE (ベロマガジン) 日本版 VOL.4 2013年 01月号 [雑誌] VELO MAGAZINE (ベロマガジン) 日本版 VOL.4 2013年 01月号 [雑誌]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51LYJSGiRFL._SL160_.jpg)