10月に大阪府堺市にあるシマノの本社でライフスタイルカテゴリーのコンポーネントとして登場したCUESとQ'AUTOのプレゼンテーションが行われた。CUESの完成車やAIオート変速のQ'AUTOが搭載されたバイクのファーストインプレッションと合わせてお届けしよう。

大阪府堺市にあるシマノの本社でCUESとQ'AUTOのメディアキャンプが行われた photo:Michinari TAKAGI

シマノがライフスタイルコンポーネントとして位置づけるCUES。DURA-ACEやXTRを頂点とするコンペティティブなコンポーネントのヒエラルキーから離れ、競技を志向しない大多数のサイクリストのニーズを満たすために開発されたモデルとして、今後のシマノの戦略の中核を担う重要な存在だ。

フラットバー仕様が先行したCUESだが、今年にドロップバー仕様も登場。11速と10速がそれぞれ揃い、様々な層のサイクリストをカバーするラインアップを展開。そして、中でも注目が集まっているのが、昨今何かと話題のAIを応用したオートマチック変速モデルQ'AUTOだ。

今回、CUESとQ'AUTOを搭載した完成車の国内市場への本格的な展開を前に、大阪府堺市にあるシマノ本社においてメディアキャンプが開催されることに。実は、シマノ本社にてメディアキャンプが行われるのは史上初であるとのことで、このプロダクトがシマノにとってどれほど大きな意味を持つのか窺い知れる。

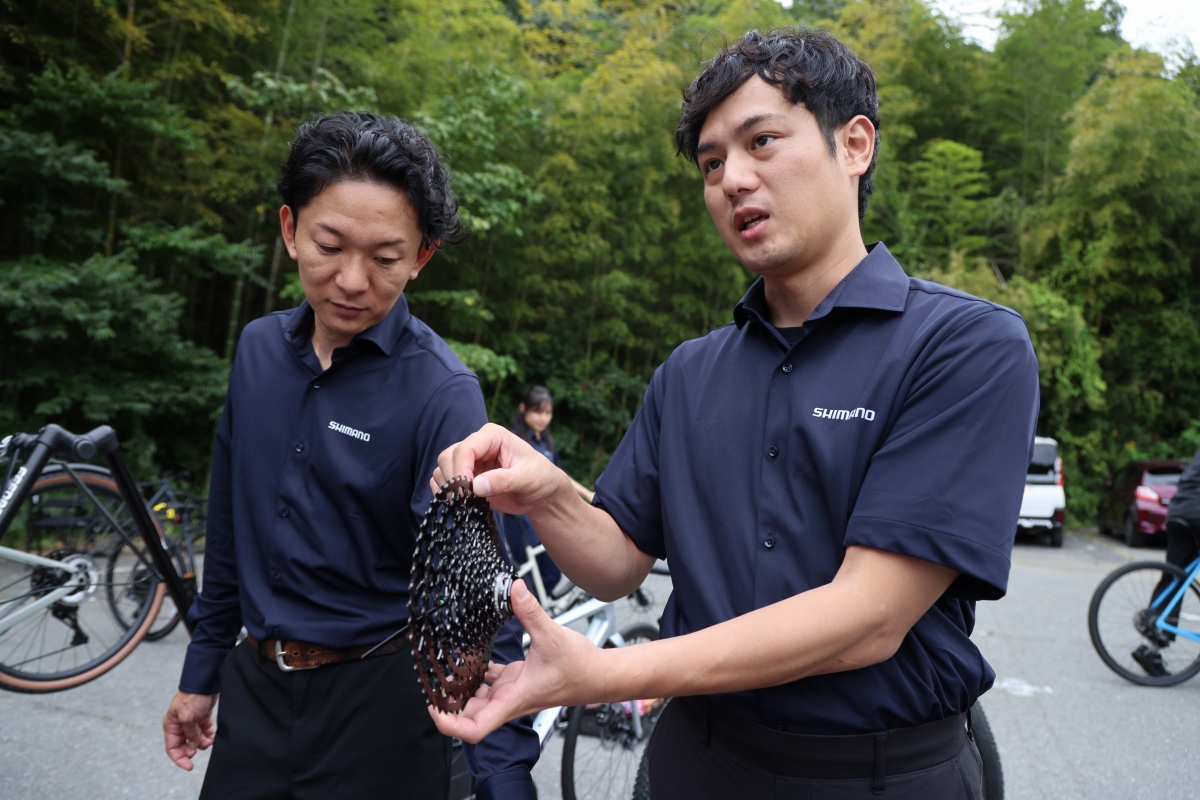

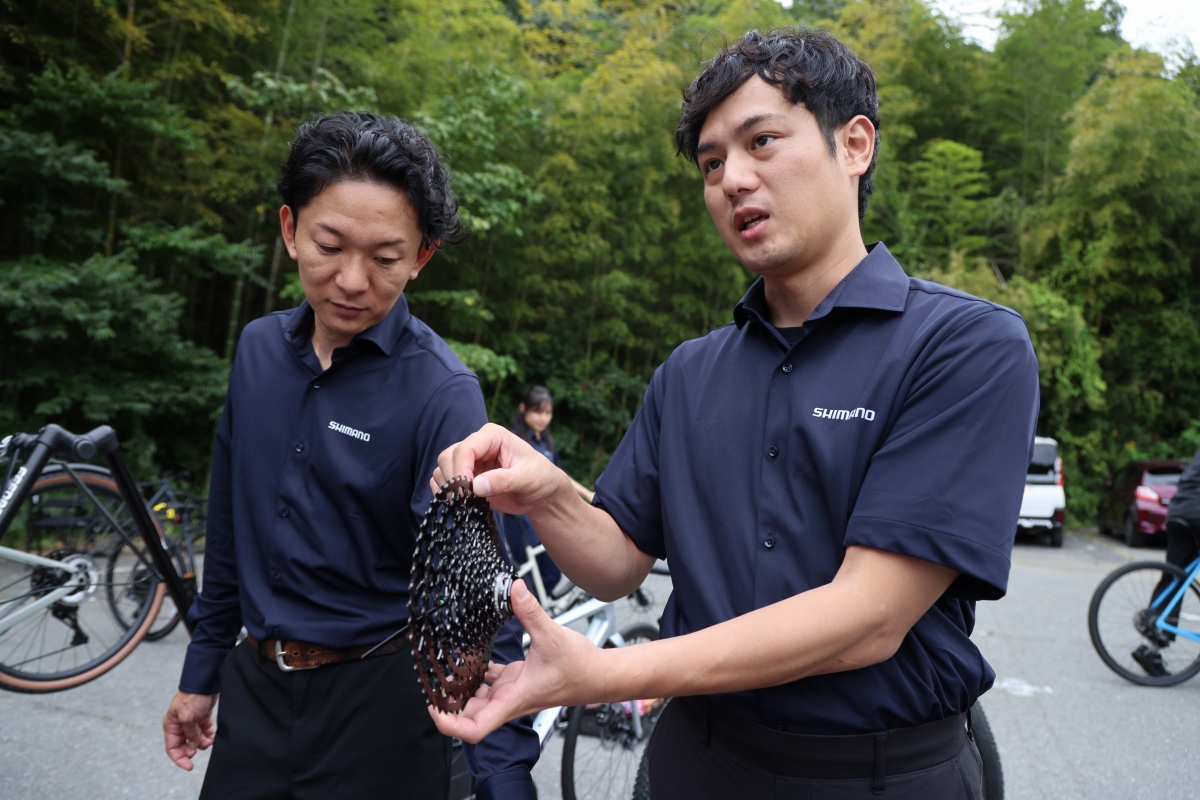

CUESとQ'AUTOの開発に携わった宣伝企画部の枝村拓哉さんと開発者の島津速人さんの2人がトーク形式でプレゼンテーションを行った photo:Michinari TAKAGI

歴史的な場となったメディアキャンプで、ホストを務めてくれたのはCUESとQ'AUTOの開発に携わった宣伝企画部クリエーション係の枝村拓哉さん。そして、元技術開発部で、現在は企画部ライフスタイルバイク係の島津速人さんの2人。製品のすべてを知り尽くした2人によるトーク形式でプレゼンテーションが行われた。

「自転車にも、オートマの快適さを」

島津:まず、モデル名からお話していきましょうか。製品名を決める時って結構悩むんですよ。いつも、どうしたらお客さんにもっと伝わるのだろうか、と考えるのですが、実はこのQ'AUTOに関しては、開発コードをそのまま持ってきたんですね。

そして、Q'AUTOとはどういう意味なのかと言えば、Quality AUTO(クオリティオート)の略なんです。ついに「クオリティ」と冠するレベルのオートマチック変速が完成したというのが、このモデル名に込められた思いです。

枝村:自転車のギアを自分で変えるというのはある意味疑うことのない前提条件のようなもので、オートマチックにしたいなんて思っている人はほとんどいないんですよね。でも、自動車だとオートマが主流でマニュアル車はごくごく一部の車種にしか残っていない。

自転車においてもオートマの時代が来るというのは、シマノがずっと追い求めてきた理想でもあるんです。実は50年以上前からオート変速の開発を手掛けてきて、Q'AUTOは一つの到達点でもある。競技をするわけではない、大多数の自転車ユーザーがより心地よく自転車に乗れるようになってもらいたいというのが、シマノの思想なんですね。

シフト操作からも充電作業からも解放され、変速にまつわる手間をゼロに。

Q'AUTOのハブ内部にはハブダイナモが搭載される photo:Michinari TAKAGI

枝村:Q'AUTOは変速操作も必要なければ、充電作業も必要ないんです。ハブダイナモが搭載されていて、漕げば漕ぐほど自然に充電されていきます。変速は電動なのですが、自己発電で完全に賄う設計になっているんですね。

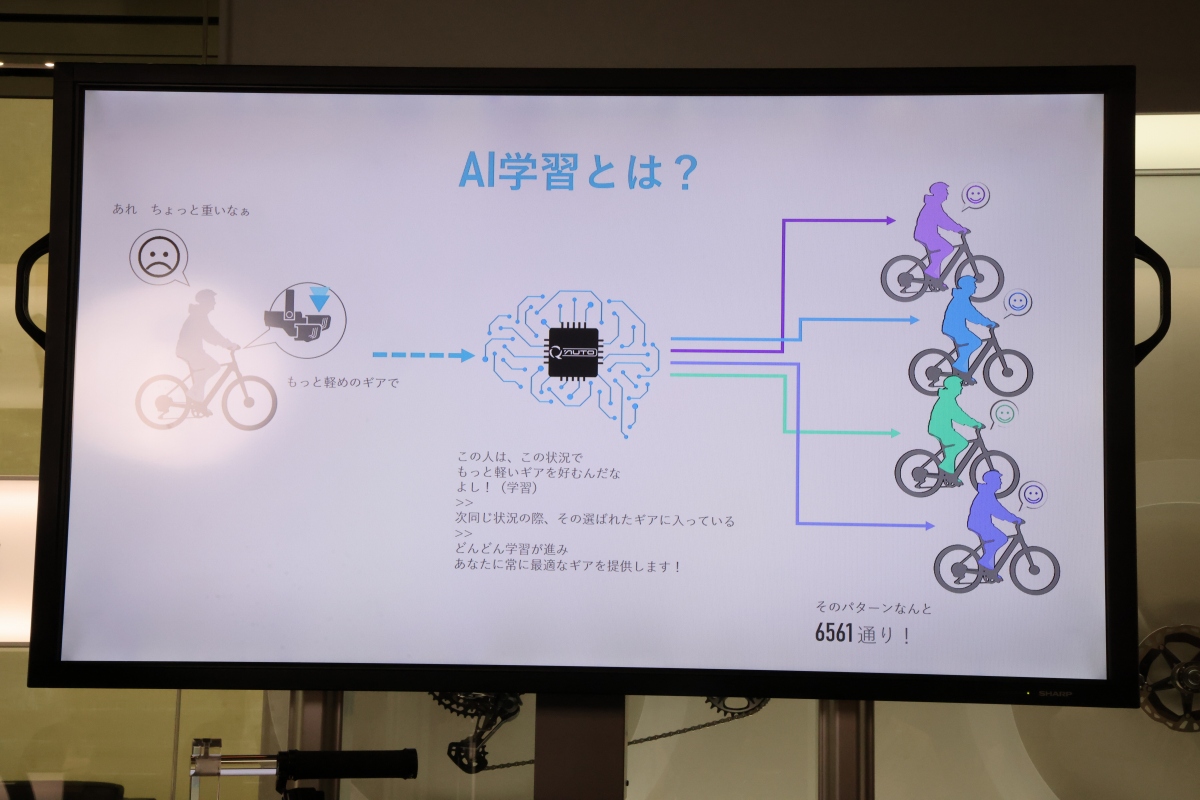

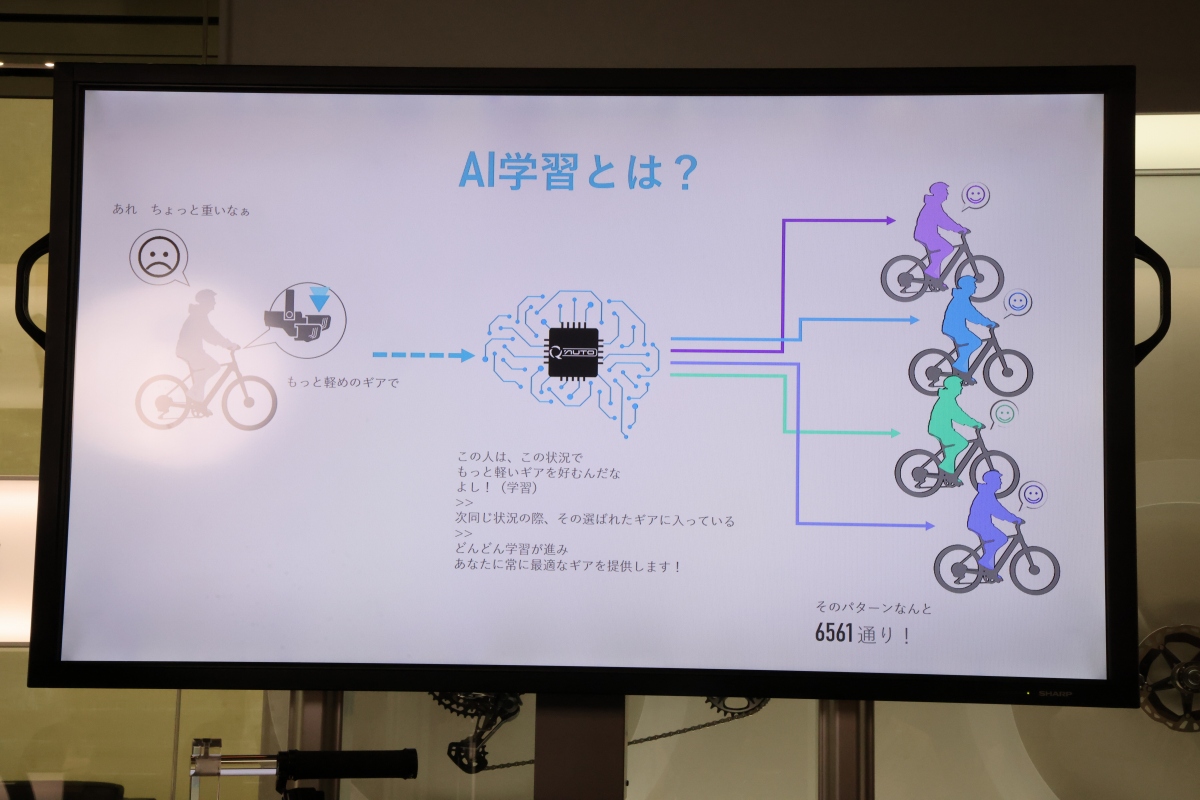

島津:肝心のオートマチック変速については、AIが学習しパーソナライズすることで精度をどんどん高めていきます。

自分でギアを選択可能なようにスイッチを用意しているのですが、この変速スイッチを押すたびにどんどん学習が進んでいく。この人は、この速度、傾斜、ケイデンスだとギアを軽くするのだな、というように常に学習してくれ、次に似たようなシチュエーションになった時には、既に軽いギアに変速してくれている。具体的には6561通りのパターンで、常に最適なギアが提供されるようになっています。

AI学習により、6561通りのパターンでライダーに常に最適なギアが提供される photo:Michinari TAKAGI

枝村:最初はちょっとギアが合わないなと思って押すんですよ。だいたい距離的に5、6キロも走ると、「お、合わせてきたな」と感覚的にも分かるくらい変わってきます。

通勤などでずっと乗っていると、大体3日目くらいからほぼスイッチ押さなくなりました。1週間くらい経つと、もうただ漕いでいるだけ。Q'AUTOが搭載されていないバイクに乗って、変速しないとダメなんだった!と慌ててしまうくらいです(笑)

AIだけがQ'AUTOにあらず。LinkGlideテクノロジーが実現するスムーズなライド体験

「LGのカセットスプロケットは極限まであの変速のショックを少なくするっていうことを作られています」と島津さん photo:Michinari TAKAGI

島津:今回のオート変速を実現するために、AI学習と並ぶ役割を果たしたのがLinkGlide(以下LG)テクノロジーなんです。この技術はQ'AUTOが登場する2年以上前に登場したもので、ある意味でQ'AUTOの布石でもありました。

LGとは何かというと、変速のショックを極限まで減らすためのもの。レースでおなじみのHG(ハイパーグライド)規格は、より軽く、よりハイスピードの変速を実現するためのもので、理想的な変速ポイントとは異なるタイミングでも変速できる「ゲート外変速」も可能でした。

でも、一般的な使い方ではコンマ1秒を争うようなレスポンスが必要となることはないですし、軽さよりも長く使える方が嬉しいですし、変速のショックが少ない方が喜ばれます。

枝村:つまり、LGというのは常に設計者の狙い通りの動きで変速するんです。なので、非常にスムーズでショックも少ない。逆に、その変速ポイントにくるまではチェーンが動かないので、時間は少しかかってしまうと。ちなみにスプロケットの歯やチェーンも厚めで、HG比較で3倍の耐久性があるんです。

シマノのオートマの歴史は50年以上前から始まっていた photo:Michinari TAKAGI

究極のセンサーは"人"だった

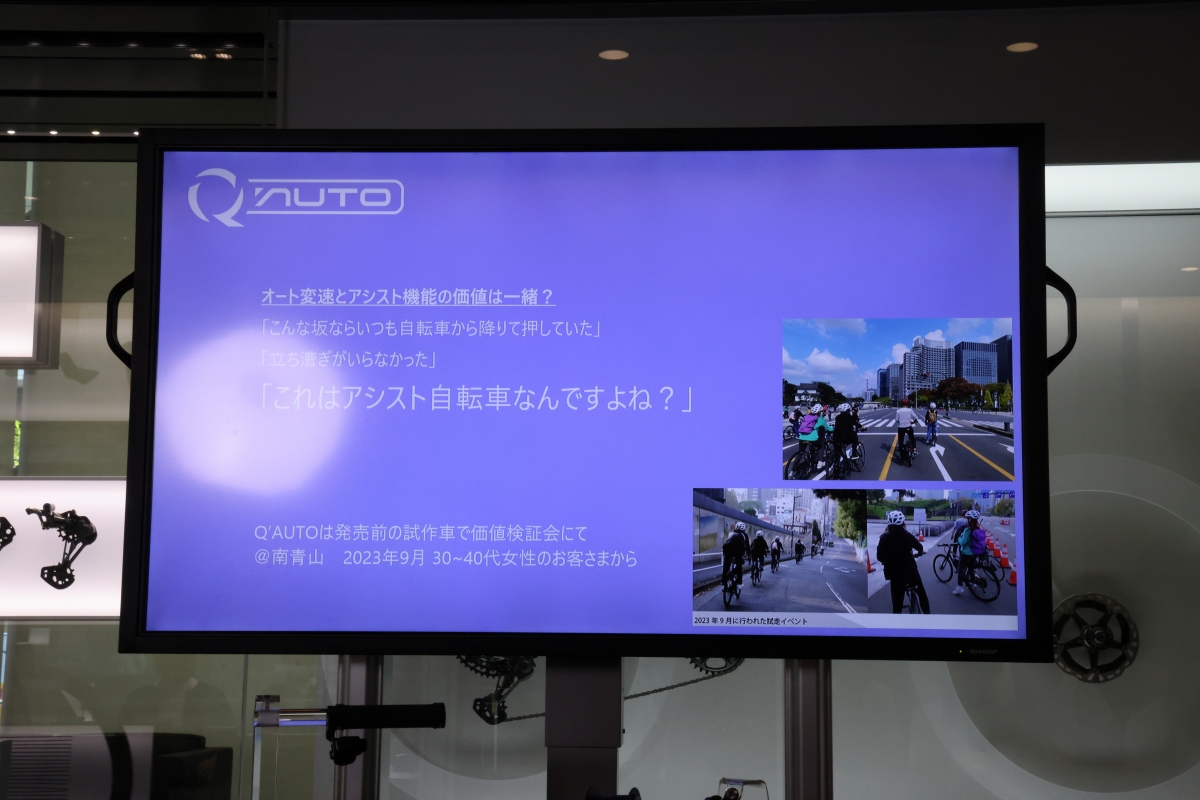

2023年9月に東京でQ'AUTOの試作車で価値検証会を行った photo:Michinari TAKAGI

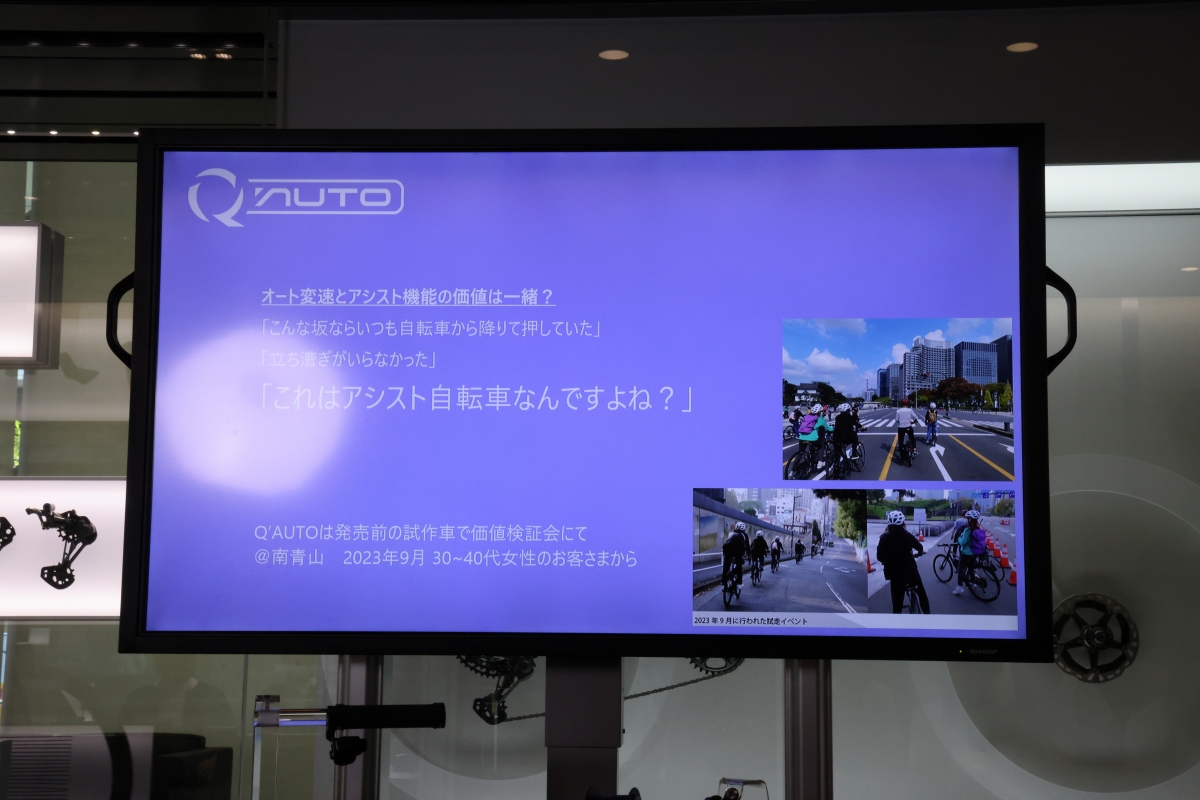

枝村:東京でQ'AUTOの試作車で30~40代の女性を対象とした価値検証会を行ったんです。参加者の方から多かった感想が「これはアシスト自転車なんですよね?」というもので。普通の人って、思いのほか変速機を使っていないんですよね。走行状況に応じて、適正なギアを選んでくれるQ'AUTOのバイクはアシストバイクのように感じたんだと思います。

島津:オートマチック変速とは、端的に言えば出力源に対して一番最適な変速をしていけばいい。ですが、自転車におけるエンジンは人になるので、その人がどういう風に出力したいかというのはもう千差万別。そこをコントロールするのは非常に難しかった。その解決策となったのが、スイッチによる学習だったんです。

Q'AUTOが何をしているかというと、実は走ってる間中ずっとこのライダーが軽いと思ってるのか、重いと思っているのか、はたまたちょうどいいと思っているのか、ということを考え続けているんです。その予想結果のみをベースにアルゴリズムを変えていく方式も試したのですが、どうしても詰めが甘い結果になる。そこでスイッチによってライダーの感覚を伝えることにしたら、上手く噛み合いはじめたんです。

Q'AUTOが「今はギアが重いのでは?」と予測している時にライダーがシフトダウンすると、予測が正しかったのだと認識されて、アルゴリズムが変化していくというプロセスになっているんです。

枝村:結局、究極のセンサーは"人"だったんです。究極の仕組みはシマノが作ったので、最後はあなた自身がフィットさせることでQ'AUTOが完成するんです。

ー編集部ファーストインプレッション

CUESとQ'AUTOが搭載されたネスト AUTOMATEをインプレッションしていく photo:Hirohisa YAMAGUCHI

CUESとQ'AUTOのインプレッションを担当するのは、ロードレースやシクロクロスなどのレースに参戦し、トレーニングや通勤まで、日々自転車に乗りこんでいる編集部イチの実走派である高木。

スポーツ自転車に乗り始めた高校生の頃から数えれば、シマノのロードコンポーネントはSORAからDURA-ACEに至るまでお世話になってきた。それぞれに良さがあるけれど、やはり競技機材として見れば軽く速いDURA-ACEやULTEGRAが中心となる。シクロワイアードでのインプレッションライドでも、大体は105以上の完成車がメインだ。

ジャイアント TCR Advanced3 KOM photo:Michinari TAKAGI

小径車のCARACLE photo:Michinari TAKAGI

なので、CUESとQ'AUTOのようなライフスタイルカテゴリーのコンポーネントに触れるのは久方ぶり。新鮮な心持ちでテストに臨んだ。

テストバイクはネスト AUTOMATEやジャイアント TCR、小径車のCARACLEなど多くの車種が用意され、それぞれ異なる得意分野をもつバイクで各コンポーネントの価値を体験できた。

テスト開始時はスイッチを押して、学習させていく photo:Hirohisa YAMAGUCHI

まずは大注目、AIオート変速のQ'AUTOを搭載したネスト AUTOMATEをチョイス。フロントシングル仕様で、今回はスイッチが搭載された状態でテストしていく。(※市販仕様はスイッチを搭載していない)

まずQ'AUTOに私の特徴を捉えてもらうために30分ほど乗り込んでいく。乗り始めはオート変速だと、前にテストした方を学習しているためか軽いギアになりがちでなんだか走りにくい。「もう少しトルクを掛けたいな。ギアが重くなってほしいな」と思いながら、スイッチを押して学習させていく。

登りに差し掛かるとAIオート変速により、軽いギアへ photo:Hirohisa YAMAGUCHI

Q'AUTOのAIが私の好みを学習するまでは、純粋にCUESのコンポーネントを試していく。ロードレースやシクロクロスを主戦場としていると、コンポーネントは変速性能ばかりを気にしてしまう。レーサーはコースや傾斜に合わせて細かく変速していくため、一般的なサイクリストより変速回数は多いからだ。

シフトレバーを押してから、変速ポイントがくるまで変速しないLGは、レーサー目線であれば違和感がある。シフト操作のタイミングが変速ピンの近くであればすぐ変速するが、変速ピンを過ぎてからでは次のポイントがくるまで変速できないというランダム性も気になってしまった。

ただ、これもあくまで神経質なレーサー目線。レース機材のインプレッションであれば、こういった細やかな点を取っかかりにするものだが、CUESがターゲットとする層にとっては、些細な問題と言えるだろう。そもそも、自分ですらしばらく乗って慣れてくれば気にならないレベルのタイムラグ。

下りに入るとギアがトップ側へ変速されていく photo:Hirohisa YAMAGUCHI

そんなことよりも変速動作が非常になめらかなのに驚かされる。普段使用しているHGコンポーネントと比べると、LGのカセットスプロケットの変速ショックはかなり少なく、ゼロと言っても過言ではないほど。

変速の良し悪しというのは、反応速度の速さと等号であると思っていた自分の固定観念が突き崩されていくのを感じる。速くはないけれど上質な変速体験というものがこの世には存在しているのだ、という気づきで目から鱗をボロボロ落としていると、いつの間にやらテストライドを開始して30分が経過していた。

そこで、ようやくしばらくスイッチを押していないことに気が付く。「勾配が上がるからギアを軽くしよう。下りに入ったから少しギアを重くしよう」とスイッチに指をかけようかとするタイミングで、チェーンが次のギアに掛け変わる。まさに、Q'AUTOが私自身を学習した瞬間だった。

LGのカセットスプロケットは変速ショックが少なく、変速が非常になめらかだった photo:Hirohisa YAMAGUCHI

勾配センサーによって、急こう配に差し掛かれば乗り手に合ったギア比を常にAIが判断し、気がつかないうちにギアを軽くしてくれる。それもLGの滑らかさで、だ。

なので、実際の体験としてはいつのまにかギアが軽くなっていて、登り坂も軽々進めるようになっている、という塩梅で、東京のマダム達が"まるでアシストバイクに乗っているよう"と感じたのも宜なるかな。改めて、コースの状況に合わせて適正なギアを選び続けることの大切さを再認識できた。

今度はあえて重たいギアを使用し、トルク型のペダリングをしばらく続けてみると、全体的にギアが重めのセッテイングに。その逆もしかりで、わざと高回転型のペダリングを続けると、登りでも下りでも軽めのギアを選択し続けてくれるセッテイングになった。AIにはややこしいヤツだと思われたに違いない。

そんなわけで、Q'AUTOのAIオート変速の完成度は非常に高い。コースの状況に合わせて適正なギアを選び続けるのは、常に考えながら走るため疲れにもつながってくる。何も考えずにオート変速に委ねれば、路面状況や景色、ハンドリングに集中できる余裕ができるため、ライド中の安全にも繋がるだろう。

テストライドの終盤にはスイッチを押して変速することはなく、全てAIオート変速に委ねていた photo:Michinari TAKAGI

CUESとQ'AUTOの性能は驚くべきものだった。ロングライドや週末のサイクリングなど様々なライドで使用すれば、ビギナーやベテランのサイクリスト問わずに"サイクリングの楽しさ"を実感できるはず。

これからCUESとQ'AUTOが搭載された完成車が多くのブランドで登場してくるだろう。サイクリングを楽しむということにとって、変速という行為がハードルになっていた面は少なからずある。そのストレスを軽くし、取り払ってくれる自転車が増えれば、サイクリストのすそ野はもっと広がるはずだ。

CUESとQ'AUTOはより豊かなサイクリングライフを楽しみたい方にお勧めしたいコンポーネントだった photo:Michinari TAKAGI

シマノがライフスタイルコンポーネントとして位置づけるCUES。DURA-ACEやXTRを頂点とするコンペティティブなコンポーネントのヒエラルキーから離れ、競技を志向しない大多数のサイクリストのニーズを満たすために開発されたモデルとして、今後のシマノの戦略の中核を担う重要な存在だ。

フラットバー仕様が先行したCUESだが、今年にドロップバー仕様も登場。11速と10速がそれぞれ揃い、様々な層のサイクリストをカバーするラインアップを展開。そして、中でも注目が集まっているのが、昨今何かと話題のAIを応用したオートマチック変速モデルQ'AUTOだ。

今回、CUESとQ'AUTOを搭載した完成車の国内市場への本格的な展開を前に、大阪府堺市にあるシマノ本社においてメディアキャンプが開催されることに。実は、シマノ本社にてメディアキャンプが行われるのは史上初であるとのことで、このプロダクトがシマノにとってどれほど大きな意味を持つのか窺い知れる。

歴史的な場となったメディアキャンプで、ホストを務めてくれたのはCUESとQ'AUTOの開発に携わった宣伝企画部クリエーション係の枝村拓哉さん。そして、元技術開発部で、現在は企画部ライフスタイルバイク係の島津速人さんの2人。製品のすべてを知り尽くした2人によるトーク形式でプレゼンテーションが行われた。

「自転車にも、オートマの快適さを」

島津:まず、モデル名からお話していきましょうか。製品名を決める時って結構悩むんですよ。いつも、どうしたらお客さんにもっと伝わるのだろうか、と考えるのですが、実はこのQ'AUTOに関しては、開発コードをそのまま持ってきたんですね。

そして、Q'AUTOとはどういう意味なのかと言えば、Quality AUTO(クオリティオート)の略なんです。ついに「クオリティ」と冠するレベルのオートマチック変速が完成したというのが、このモデル名に込められた思いです。

枝村:自転車のギアを自分で変えるというのはある意味疑うことのない前提条件のようなもので、オートマチックにしたいなんて思っている人はほとんどいないんですよね。でも、自動車だとオートマが主流でマニュアル車はごくごく一部の車種にしか残っていない。

自転車においてもオートマの時代が来るというのは、シマノがずっと追い求めてきた理想でもあるんです。実は50年以上前からオート変速の開発を手掛けてきて、Q'AUTOは一つの到達点でもある。競技をするわけではない、大多数の自転車ユーザーがより心地よく自転車に乗れるようになってもらいたいというのが、シマノの思想なんですね。

シフト操作からも充電作業からも解放され、変速にまつわる手間をゼロに。

枝村:Q'AUTOは変速操作も必要なければ、充電作業も必要ないんです。ハブダイナモが搭載されていて、漕げば漕ぐほど自然に充電されていきます。変速は電動なのですが、自己発電で完全に賄う設計になっているんですね。

島津:肝心のオートマチック変速については、AIが学習しパーソナライズすることで精度をどんどん高めていきます。

自分でギアを選択可能なようにスイッチを用意しているのですが、この変速スイッチを押すたびにどんどん学習が進んでいく。この人は、この速度、傾斜、ケイデンスだとギアを軽くするのだな、というように常に学習してくれ、次に似たようなシチュエーションになった時には、既に軽いギアに変速してくれている。具体的には6561通りのパターンで、常に最適なギアが提供されるようになっています。

枝村:最初はちょっとギアが合わないなと思って押すんですよ。だいたい距離的に5、6キロも走ると、「お、合わせてきたな」と感覚的にも分かるくらい変わってきます。

通勤などでずっと乗っていると、大体3日目くらいからほぼスイッチ押さなくなりました。1週間くらい経つと、もうただ漕いでいるだけ。Q'AUTOが搭載されていないバイクに乗って、変速しないとダメなんだった!と慌ててしまうくらいです(笑)

AIだけがQ'AUTOにあらず。LinkGlideテクノロジーが実現するスムーズなライド体験

島津:今回のオート変速を実現するために、AI学習と並ぶ役割を果たしたのがLinkGlide(以下LG)テクノロジーなんです。この技術はQ'AUTOが登場する2年以上前に登場したもので、ある意味でQ'AUTOの布石でもありました。

LGとは何かというと、変速のショックを極限まで減らすためのもの。レースでおなじみのHG(ハイパーグライド)規格は、より軽く、よりハイスピードの変速を実現するためのもので、理想的な変速ポイントとは異なるタイミングでも変速できる「ゲート外変速」も可能でした。

でも、一般的な使い方ではコンマ1秒を争うようなレスポンスが必要となることはないですし、軽さよりも長く使える方が嬉しいですし、変速のショックが少ない方が喜ばれます。

枝村:つまり、LGというのは常に設計者の狙い通りの動きで変速するんです。なので、非常にスムーズでショックも少ない。逆に、その変速ポイントにくるまではチェーンが動かないので、時間は少しかかってしまうと。ちなみにスプロケットの歯やチェーンも厚めで、HG比較で3倍の耐久性があるんです。

究極のセンサーは"人"だった

枝村:東京でQ'AUTOの試作車で30~40代の女性を対象とした価値検証会を行ったんです。参加者の方から多かった感想が「これはアシスト自転車なんですよね?」というもので。普通の人って、思いのほか変速機を使っていないんですよね。走行状況に応じて、適正なギアを選んでくれるQ'AUTOのバイクはアシストバイクのように感じたんだと思います。

島津:オートマチック変速とは、端的に言えば出力源に対して一番最適な変速をしていけばいい。ですが、自転車におけるエンジンは人になるので、その人がどういう風に出力したいかというのはもう千差万別。そこをコントロールするのは非常に難しかった。その解決策となったのが、スイッチによる学習だったんです。

Q'AUTOが何をしているかというと、実は走ってる間中ずっとこのライダーが軽いと思ってるのか、重いと思っているのか、はたまたちょうどいいと思っているのか、ということを考え続けているんです。その予想結果のみをベースにアルゴリズムを変えていく方式も試したのですが、どうしても詰めが甘い結果になる。そこでスイッチによってライダーの感覚を伝えることにしたら、上手く噛み合いはじめたんです。

Q'AUTOが「今はギアが重いのでは?」と予測している時にライダーがシフトダウンすると、予測が正しかったのだと認識されて、アルゴリズムが変化していくというプロセスになっているんです。

枝村:結局、究極のセンサーは"人"だったんです。究極の仕組みはシマノが作ったので、最後はあなた自身がフィットさせることでQ'AUTOが完成するんです。

ー編集部ファーストインプレッション

CUESとQ'AUTOのインプレッションを担当するのは、ロードレースやシクロクロスなどのレースに参戦し、トレーニングや通勤まで、日々自転車に乗りこんでいる編集部イチの実走派である高木。

スポーツ自転車に乗り始めた高校生の頃から数えれば、シマノのロードコンポーネントはSORAからDURA-ACEに至るまでお世話になってきた。それぞれに良さがあるけれど、やはり競技機材として見れば軽く速いDURA-ACEやULTEGRAが中心となる。シクロワイアードでのインプレッションライドでも、大体は105以上の完成車がメインだ。

なので、CUESとQ'AUTOのようなライフスタイルカテゴリーのコンポーネントに触れるのは久方ぶり。新鮮な心持ちでテストに臨んだ。

テストバイクはネスト AUTOMATEやジャイアント TCR、小径車のCARACLEなど多くの車種が用意され、それぞれ異なる得意分野をもつバイクで各コンポーネントの価値を体験できた。

まずは大注目、AIオート変速のQ'AUTOを搭載したネスト AUTOMATEをチョイス。フロントシングル仕様で、今回はスイッチが搭載された状態でテストしていく。(※市販仕様はスイッチを搭載していない)

まずQ'AUTOに私の特徴を捉えてもらうために30分ほど乗り込んでいく。乗り始めはオート変速だと、前にテストした方を学習しているためか軽いギアになりがちでなんだか走りにくい。「もう少しトルクを掛けたいな。ギアが重くなってほしいな」と思いながら、スイッチを押して学習させていく。

Q'AUTOのAIが私の好みを学習するまでは、純粋にCUESのコンポーネントを試していく。ロードレースやシクロクロスを主戦場としていると、コンポーネントは変速性能ばかりを気にしてしまう。レーサーはコースや傾斜に合わせて細かく変速していくため、一般的なサイクリストより変速回数は多いからだ。

シフトレバーを押してから、変速ポイントがくるまで変速しないLGは、レーサー目線であれば違和感がある。シフト操作のタイミングが変速ピンの近くであればすぐ変速するが、変速ピンを過ぎてからでは次のポイントがくるまで変速できないというランダム性も気になってしまった。

ただ、これもあくまで神経質なレーサー目線。レース機材のインプレッションであれば、こういった細やかな点を取っかかりにするものだが、CUESがターゲットとする層にとっては、些細な問題と言えるだろう。そもそも、自分ですらしばらく乗って慣れてくれば気にならないレベルのタイムラグ。

そんなことよりも変速動作が非常になめらかなのに驚かされる。普段使用しているHGコンポーネントと比べると、LGのカセットスプロケットの変速ショックはかなり少なく、ゼロと言っても過言ではないほど。

変速の良し悪しというのは、反応速度の速さと等号であると思っていた自分の固定観念が突き崩されていくのを感じる。速くはないけれど上質な変速体験というものがこの世には存在しているのだ、という気づきで目から鱗をボロボロ落としていると、いつの間にやらテストライドを開始して30分が経過していた。

そこで、ようやくしばらくスイッチを押していないことに気が付く。「勾配が上がるからギアを軽くしよう。下りに入ったから少しギアを重くしよう」とスイッチに指をかけようかとするタイミングで、チェーンが次のギアに掛け変わる。まさに、Q'AUTOが私自身を学習した瞬間だった。

勾配センサーによって、急こう配に差し掛かれば乗り手に合ったギア比を常にAIが判断し、気がつかないうちにギアを軽くしてくれる。それもLGの滑らかさで、だ。

なので、実際の体験としてはいつのまにかギアが軽くなっていて、登り坂も軽々進めるようになっている、という塩梅で、東京のマダム達が"まるでアシストバイクに乗っているよう"と感じたのも宜なるかな。改めて、コースの状況に合わせて適正なギアを選び続けることの大切さを再認識できた。

今度はあえて重たいギアを使用し、トルク型のペダリングをしばらく続けてみると、全体的にギアが重めのセッテイングに。その逆もしかりで、わざと高回転型のペダリングを続けると、登りでも下りでも軽めのギアを選択し続けてくれるセッテイングになった。AIにはややこしいヤツだと思われたに違いない。

そんなわけで、Q'AUTOのAIオート変速の完成度は非常に高い。コースの状況に合わせて適正なギアを選び続けるのは、常に考えながら走るため疲れにもつながってくる。何も考えずにオート変速に委ねれば、路面状況や景色、ハンドリングに集中できる余裕ができるため、ライド中の安全にも繋がるだろう。

CUESとQ'AUTOの性能は驚くべきものだった。ロングライドや週末のサイクリングなど様々なライドで使用すれば、ビギナーやベテランのサイクリスト問わずに"サイクリングの楽しさ"を実感できるはず。

これからCUESとQ'AUTOが搭載された完成車が多くのブランドで登場してくるだろう。サイクリングを楽しむということにとって、変速という行為がハードルになっていた面は少なからずある。そのストレスを軽くし、取り払ってくれる自転車が増えれば、サイクリストのすそ野はもっと広がるはずだ。

リンク

Amazon.co.jp