「自己給電で動き、AIが変速を学習してくれる」──そんな夢のような変速機がついに現実に。シマノが20年かけて辿り着いた“Q’AUTO(クォート)”は、自転車と人の関係を変えるかもしれない。開発者たちの言葉から、その本質に迫った。

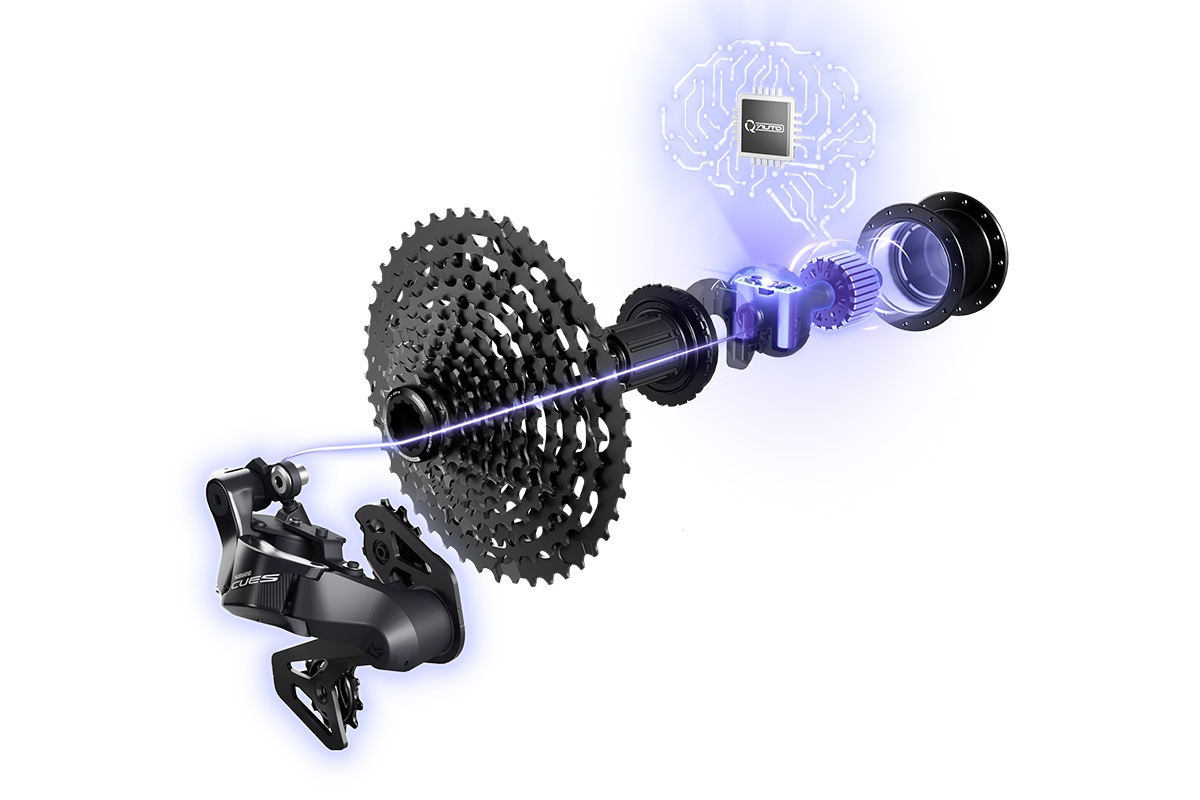

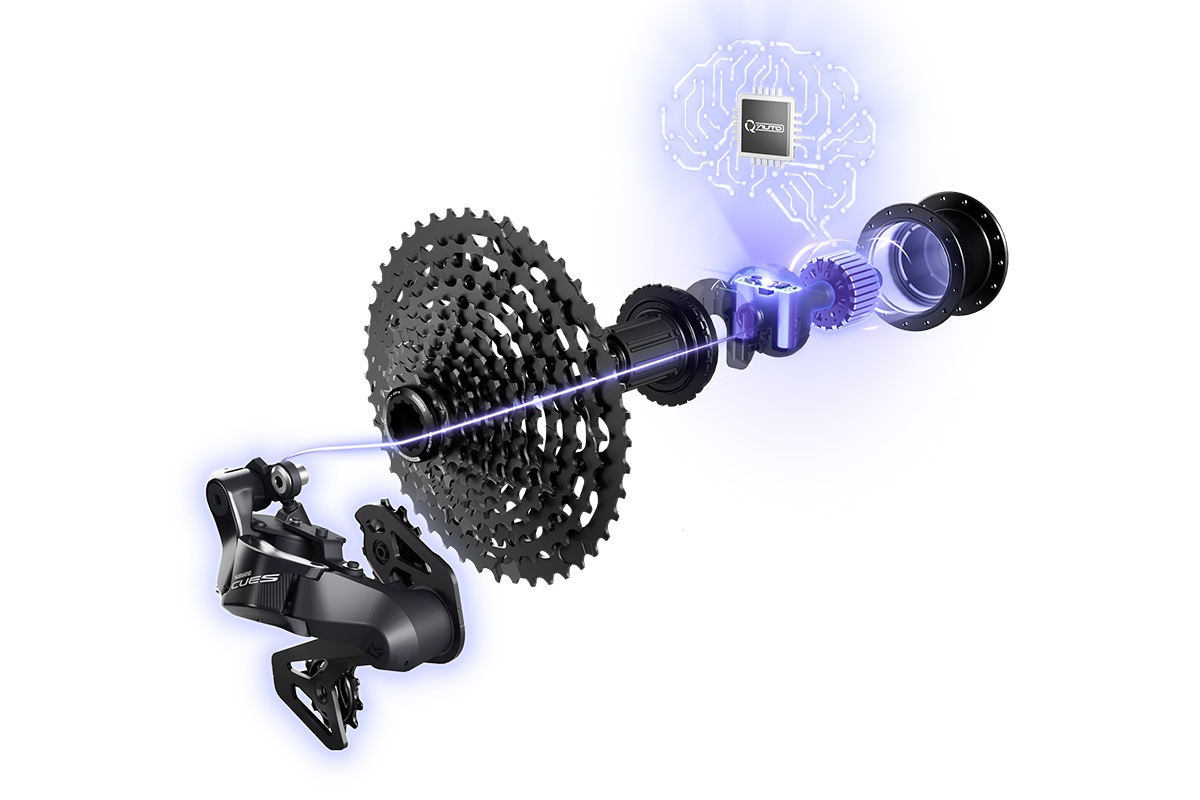

「自己給電オートマチック変速」、「ライダーの変速パターンを学習&再現するAIを搭載」──そんな触れ込みとともに発表されたシマノの新基軸コンポーネントは、瞬く間にサイクリストたちの間で話題となった。

その名はQ’AUTO(クォート)。AIによって乗り手のパターンを学習し、自動でギアを変速するこのQ’AUTOのデビューは、20年に及ぶシマノの自動変速研究がついに実った成果だ。この世を驚かせた技術は、単に「自転車のオートマ化」を目指すものではない。開発陣の言葉から浮かび上がるのは、もっと自転車の可能性を広げたいという思いだった。

ユーロバイクで展示されたQ’AUTO(クォート)と、開発に携わったお二人。島津速人さん(左)と枝村拓哉さん(右)に話を伺った photo:So Isobe

「実は20年くらい、シマノはずっとオート変速に挑戦し続けてるんです。正直、ずっと失敗し続けてきたと言ってもいいですね」と語るのは、シマノの島津速人さん。ここ数年、Q’AUTOの開発と企画まで関わった中心的人物だ。「理由はいろいろあります。価格が高い、搭載しづらい。でも一番大きかったのは、“オート変速って人間に合ってない”という根本的な壁でした」。

「車の自動変速、つまりオートマがあんなに普及したのって、エンジンの一番美味しいところを使うために、ある程度"範囲"が決まってくるから。でも、車とは違って自転車のエンジンは人なので、どうしても何かしら"人間らしさ"を演出しないといけない。乗る人の癖を読み取り、気持ちを汲み取って、“次からこうするね”と変化していく。それがQ’AUTOのAI変速です」。

バッテリーを必要としない自動変速システムのQ’AUTO (c)シマノ

AI変速とその学習機能はかなりシンプルだ。基本的には低・中・高と3つのケイデンスモードがあり、自動変速モードで走っている間、乗り手は手元のスイッチでいつでも「介入変速」ができる。「重い」と感じてシフトダウンしたり、「軽い」と感じてシフトアップする操作が学習対象となる。

「車のセミオートマと似ています。自動変速モード中に操作して、それを覚えていってくれる。6kmくらい走れば、“あ、こいつ合わせてきたな”って実感できるほどになるんですよ。AIそのものも自社開発です」とは、インタビューに同席してくれたシマノ宣伝企画の枝村拓哉さん。

リアハブ内に搭載されたセンサーは、傾斜・ケイデンス・スピードを常時計測。これによってシマノが設計した標準アルゴリズムから、乗り手に合わせたチューニングへとシームレスに移行する。「人間って最強のセンサーなんですよ。暑い、疲れた、今日は重い──そういう主観的な変化にAIが対応していくのって、むちゃくちゃ難しい。でもそこをやるのがこの製品なんです」。

例えば、平坦から突然20%の上り坂が始まった時のことも、しっかり考えられている。「以前だったら難しかったんですが、今回は優秀なセンサーを開発できたので、コンポが"これちょっと緊急!早めに変速しないとやばいわ"って判断してなるべく早く変速してくれるようになっています。これは結構こだわったところです」。

「細部までこだわりました。シマノの自信作と言っていい仕上がりです」 photo:So Isobe

「完成度としては、自信作と言えるレベルまで到達させることができたと自負していますし、嬉しいですね。コンポを採用してくれる完成車メーカーのマネージャーや、シマノ社内の"変速マニア"たちを納得させることができましたから(笑)。やっぱり自転車のオート変速って乗り手の特徴や意見が入って、初めて完成するんです。それが開発上で面白くて、難しかったところですね」。

Q’AUTOは内装ではなく外装変速を採用している。かつて販売されていたALFINE Di2がハブ内装変速だったこともあって意外だったのだが、これにも大きな理由があるという。「理由は明快で、変速ショックを極限まで減らせるからです。内装はちょっとカツン、とくる。変速のショックを少なく、つまりクランクの空転角度を一番小さくできるのがLINKGRIDEだったんです」。

そもそも2021年にMTB用やデイリーユースとしてデビューしたLINKGRIDE(レース用のHYPERGRIDE+と対をなす、耐久性とシフトのスムーズさにフォーカスしたシステム)は、このQ’AUTOのために開発されたものだった、とも島津さんは言う。

「Q’AUTOのためにLINKGRIDEを開発したと言っていい。変速ショックはほぼ気になりませんから」 photo:So Isobe

「これがレースだと、変速ショックよりもいかに早く変速させるかが重要なので、HYPERGRIDE+ではゲート外変速ができるようにしています。ゲートというのはカセットスプロケットにあって、このタイミングに来たらチェーンかけ替えましょうというもの。ゲートで変速すればショックは最小限なんですけど、変速タイミングはちょっと遅くなる。だからスポーツバイク用コンポはHYPERGRIDE+化させて変速スピードにこだわったんですが、LINKGRIDEでは100%ゲート変速させることで変速ショックを抑えています。だから、Q’AUTOはほぼショックなしで変速できる。セッティングさえ決まれば、自動変速でもほとんど気になりません」。

さらに興味深いのは、ハブにダイナモ発電機を積んだ自己給電式のDi2であることだ。ダイナモ=抵抗が大きいのでは?と思うユーザーも多いだろうが、実は0.9Wという低い値に抑えられている。実走テストでスイスの現地スタッフが峠道を70〜80km/hで下った(ホイールの回転量が上がった)ときに、ようやく「少し速度の伸びが悪い」と思うレベルだったそうだ。

発電と自己給電、AI学習機能など、あらゆる技術を詰め込んだリアハブ photo:So Isobe

変速ショックの少なさがLINKGRIDEの最たる特徴。ほぼショックを感じないという photo:So Isobe

AI変速という先端技術を採用しながらも、Q’AUTO搭載車は完成車価格(ネスト AUTOMATE)で税込20万円以下を実現した。単体発売もされており、このコストバリューも大きな魅力の一つだろう。

「日本市場には“15万円の壁”があって、そこをなんとか超えたかった。最終的には無理だったけれど、何とか税込20万を切ることができました。まあちょっと“裏技”は使いましたけど(笑)」

その裏技とは、スイッチの貸し出しだ。「スイッチ付けるとコストが上がってしまう。でも、Q’AUTOって6kmも走れば勝手に学習しちゃうから、正直そのあとスイッチは要りません。ネストのAUTOMATEを購入して、必要な人には無料でスイッチを貸し出すキャンペーンを実施するんです」。

ドロップハンドル用のSTIレバー+スイッチと組み合わせることも可能。グラベルやロードなど、スポーツ用フロントシングルバイクへの流用もできる (c)シマノ

Q’AUTOは発表時の宣伝画像からも分かる通り、ドロップハンドルとも組み合わせることが可能。フロントシングル&11速変速のグラベルバイクやロードバイク用としても使うことができる。今後を見据えた拡張性も十二分といったところだろう。

ちなみに「Q’AUTO」という名前は、開発コード名に由来するという。「クオリティ」や「究極」のQと、オート=Q’AUTO。元々ずっと使われていた開発コードだったんですが、それだけの製品に仕上がったからこそ、あえてそのまま商品名にしました」と島津さんは言う。

「シマノ社内外の変速マニアを黙らせるには十分な出来」と声を揃えるお二人 photo:So Isobe

すでに東京・南青山のOVEでこっそりと行われた価値検証会では、一般ユーザーが“変速の意味”を体感していた。

「これ、アシストしてくれてるんですか?って聞かれたことがありました。でも違うんです。ギアが合ってるだけで、脚力だけで登れているんですよ、って言うとすごくびっくりするんです。それを知らなかった人にとっては、本当に新しい発見なんです。

僕らスポーツバイクに乗り慣れている人は自然と変速操作をやってるけど、普通の人はできないんですよ。 ちょっと重めのギアに固定してずっと乗ってる人、坂で軽いギアに変えれば良いのに降りて押す人、よく見ますよね。でもQ'AUTOなら、限られたパワーを引き出して、うまく走れせてくれる。これって実はすごいことなんです。Eバイクのアシストに対するアンチテーゼっていう意味もね、実は含まれているんですよ」と枝村さんは笑う。

ユーロバイクで展示されたQ’AUTO(クォート)。新型XTRと二分するほど来場者の視線を集めていた photo:So Isobe

AIは変速操作を代替するのではない。「変速という行為の意味」を再発見させる。Q’AUTOはそんな道具として、ギアの本質的な魅力を、もう一度多くの人に届けようとしている。

Q'AUTOを搭載したネストのAUTOMATE(オートメイト)は2025年の11月に発売予定。気になる方はシマノやネストのSNSをチェックしてほしい。

text:So Isobe

「自己給電オートマチック変速」、「ライダーの変速パターンを学習&再現するAIを搭載」──そんな触れ込みとともに発表されたシマノの新基軸コンポーネントは、瞬く間にサイクリストたちの間で話題となった。

その名はQ’AUTO(クォート)。AIによって乗り手のパターンを学習し、自動でギアを変速するこのQ’AUTOのデビューは、20年に及ぶシマノの自動変速研究がついに実った成果だ。この世を驚かせた技術は、単に「自転車のオートマ化」を目指すものではない。開発陣の言葉から浮かび上がるのは、もっと自転車の可能性を広げたいという思いだった。

「実は20年くらい、シマノはずっとオート変速に挑戦し続けてるんです。正直、ずっと失敗し続けてきたと言ってもいいですね」と語るのは、シマノの島津速人さん。ここ数年、Q’AUTOの開発と企画まで関わった中心的人物だ。「理由はいろいろあります。価格が高い、搭載しづらい。でも一番大きかったのは、“オート変速って人間に合ってない”という根本的な壁でした」。

「車の自動変速、つまりオートマがあんなに普及したのって、エンジンの一番美味しいところを使うために、ある程度"範囲"が決まってくるから。でも、車とは違って自転車のエンジンは人なので、どうしても何かしら"人間らしさ"を演出しないといけない。乗る人の癖を読み取り、気持ちを汲み取って、“次からこうするね”と変化していく。それがQ’AUTOのAI変速です」。

AI変速とその学習機能はかなりシンプルだ。基本的には低・中・高と3つのケイデンスモードがあり、自動変速モードで走っている間、乗り手は手元のスイッチでいつでも「介入変速」ができる。「重い」と感じてシフトダウンしたり、「軽い」と感じてシフトアップする操作が学習対象となる。

「車のセミオートマと似ています。自動変速モード中に操作して、それを覚えていってくれる。6kmくらい走れば、“あ、こいつ合わせてきたな”って実感できるほどになるんですよ。AIそのものも自社開発です」とは、インタビューに同席してくれたシマノ宣伝企画の枝村拓哉さん。

リアハブ内に搭載されたセンサーは、傾斜・ケイデンス・スピードを常時計測。これによってシマノが設計した標準アルゴリズムから、乗り手に合わせたチューニングへとシームレスに移行する。「人間って最強のセンサーなんですよ。暑い、疲れた、今日は重い──そういう主観的な変化にAIが対応していくのって、むちゃくちゃ難しい。でもそこをやるのがこの製品なんです」。

例えば、平坦から突然20%の上り坂が始まった時のことも、しっかり考えられている。「以前だったら難しかったんですが、今回は優秀なセンサーを開発できたので、コンポが"これちょっと緊急!早めに変速しないとやばいわ"って判断してなるべく早く変速してくれるようになっています。これは結構こだわったところです」。

「完成度としては、自信作と言えるレベルまで到達させることができたと自負していますし、嬉しいですね。コンポを採用してくれる完成車メーカーのマネージャーや、シマノ社内の"変速マニア"たちを納得させることができましたから(笑)。やっぱり自転車のオート変速って乗り手の特徴や意見が入って、初めて完成するんです。それが開発上で面白くて、難しかったところですね」。

Q’AUTOは内装ではなく外装変速を採用している。かつて販売されていたALFINE Di2がハブ内装変速だったこともあって意外だったのだが、これにも大きな理由があるという。「理由は明快で、変速ショックを極限まで減らせるからです。内装はちょっとカツン、とくる。変速のショックを少なく、つまりクランクの空転角度を一番小さくできるのがLINKGRIDEだったんです」。

そもそも2021年にMTB用やデイリーユースとしてデビューしたLINKGRIDE(レース用のHYPERGRIDE+と対をなす、耐久性とシフトのスムーズさにフォーカスしたシステム)は、このQ’AUTOのために開発されたものだった、とも島津さんは言う。

「これがレースだと、変速ショックよりもいかに早く変速させるかが重要なので、HYPERGRIDE+ではゲート外変速ができるようにしています。ゲートというのはカセットスプロケットにあって、このタイミングに来たらチェーンかけ替えましょうというもの。ゲートで変速すればショックは最小限なんですけど、変速タイミングはちょっと遅くなる。だからスポーツバイク用コンポはHYPERGRIDE+化させて変速スピードにこだわったんですが、LINKGRIDEでは100%ゲート変速させることで変速ショックを抑えています。だから、Q’AUTOはほぼショックなしで変速できる。セッティングさえ決まれば、自動変速でもほとんど気になりません」。

さらに興味深いのは、ハブにダイナモ発電機を積んだ自己給電式のDi2であることだ。ダイナモ=抵抗が大きいのでは?と思うユーザーも多いだろうが、実は0.9Wという低い値に抑えられている。実走テストでスイスの現地スタッフが峠道を70〜80km/hで下った(ホイールの回転量が上がった)ときに、ようやく「少し速度の伸びが悪い」と思うレベルだったそうだ。

AI変速という先端技術を採用しながらも、Q’AUTO搭載車は完成車価格(ネスト AUTOMATE)で税込20万円以下を実現した。単体発売もされており、このコストバリューも大きな魅力の一つだろう。

「日本市場には“15万円の壁”があって、そこをなんとか超えたかった。最終的には無理だったけれど、何とか税込20万を切ることができました。まあちょっと“裏技”は使いましたけど(笑)」

その裏技とは、スイッチの貸し出しだ。「スイッチ付けるとコストが上がってしまう。でも、Q’AUTOって6kmも走れば勝手に学習しちゃうから、正直そのあとスイッチは要りません。ネストのAUTOMATEを購入して、必要な人には無料でスイッチを貸し出すキャンペーンを実施するんです」。

Q’AUTOは発表時の宣伝画像からも分かる通り、ドロップハンドルとも組み合わせることが可能。フロントシングル&11速変速のグラベルバイクやロードバイク用としても使うことができる。今後を見据えた拡張性も十二分といったところだろう。

ちなみに「Q’AUTO」という名前は、開発コード名に由来するという。「クオリティ」や「究極」のQと、オート=Q’AUTO。元々ずっと使われていた開発コードだったんですが、それだけの製品に仕上がったからこそ、あえてそのまま商品名にしました」と島津さんは言う。

すでに東京・南青山のOVEでこっそりと行われた価値検証会では、一般ユーザーが“変速の意味”を体感していた。

「これ、アシストしてくれてるんですか?って聞かれたことがありました。でも違うんです。ギアが合ってるだけで、脚力だけで登れているんですよ、って言うとすごくびっくりするんです。それを知らなかった人にとっては、本当に新しい発見なんです。

僕らスポーツバイクに乗り慣れている人は自然と変速操作をやってるけど、普通の人はできないんですよ。 ちょっと重めのギアに固定してずっと乗ってる人、坂で軽いギアに変えれば良いのに降りて押す人、よく見ますよね。でもQ'AUTOなら、限られたパワーを引き出して、うまく走れせてくれる。これって実はすごいことなんです。Eバイクのアシストに対するアンチテーゼっていう意味もね、実は含まれているんですよ」と枝村さんは笑う。

AIは変速操作を代替するのではない。「変速という行為の意味」を再発見させる。Q’AUTOはそんな道具として、ギアの本質的な魅力を、もう一度多くの人に届けようとしている。

Q'AUTOを搭載したネストのAUTOMATE(オートメイト)は2025年の11月に発売予定。気になる方はシマノやネストのSNSをチェックしてほしい。

text:So Isobe

リンク

Amazon.co.jp