長い沈黙を破り、ベールを脱いだ新型XTR。マウンテンバイク創成期に初のMTBコンポーネントを世に問うたこと、そしてその成功が現在の業績の根源となっているシマノにとってXTRは、ある意味、社のプライドをかけて開発する製品群だ。発表プレゼンテーションからその詳細と全貌をお届けする。

シマノがMTBの最高峰コンポーネンツXTRをモデルチェンジ (c)シマノ

MTBコンポーネントの最高峰として君臨するXTRが、7年ぶりにフルモデルチェンジを果たした。2018年に前モデルが登場してから、およそ7年。新型コロナウイルスのパンデミックにより、開発現場も大きな制約を受けたという。しかし、時間をかけて練り上げられたという点において、今回のXTRはある意味幸運な製品だったのかもしれない。

新型XTRのプレゼンを行う島田真琴氏(シマノセールス) photo:Makoto AYANO

「コロナの影響で開発は遅れましたが、そのぶん時間をかけて納得のいく仕上がりにできました」と語るのは、今回のプロジェクトに携わったシマノ担当者だ。新型XTRには、彼らが今できるすべてを詰め込んだという。

前モデルは、ワールドカップやオリンピックで男女ともに金メダルを獲得するなど、まさにトップライダーたちの戦いを支えてきた。その実績を継ぐ新型XTRも、さっそくレオガングで行われたワールドカップXCで男女ともに優勝を飾り、DHではブレーキのみ使用のジャクソン・ゴールドストーンが一位に輝いた。実戦投入されたばかりにもかかわらず、結果を出している点は、開発チームにとっても大きな自信になっているようだ。

MTBワールドカップでXTRを使用して3連勝のジャクソン・ゴールドストーン(サンタクルズ・シンジケート) ©shimano

UCIワールドカップを3連勝で制したジャクソン・ゴールドストーン(サンタクルズ・シンジケート) ©shimano

UCI MTBワールドシリーズイタリア大会を制したプック・ピーテルセ(アルペシン・ドゥクーニンク) photo:Kike Abelleira

新型XTRをフル採用して走るプック・ピーテルセ(アルペシン・ドゥクーニンク) photo:Carlo De Santis

電動ワイヤレス変速を実現したM9200系XTR (c)シマノ

今回のXTR開発にあたって、チームが最も重視したのが「Robust(堅牢性)」「Intuitive(直感性)」「Consistent(一貫性)」という3つのキーワード。これらがシングルクラウンのMTBレース全カテゴリーで最高のパフォーマンスを発揮するための基軸となる。

まずRobustについて。レースという極限の現場では、トラブルが致命的な結果につながる。だからこそ壊れにくい、安心して使えることが大前提であり、ライダーの信頼を得るには、機材の信頼性が絶対条件となる。

Intuitiveは、操作性における直感的なフィーリングを意味する。レース中、ライダーがマシンの挙動に気を取られずに、思った通りにコントロールできるようにするには、バイクと一体化するような感覚をいかに実現するかがポイントとなる。

そしてConsistentは、操作結果の安定性を指す。変速もブレーキングも、毎回同じように、同じタイミングで、同じフィーリングで決まること。それがトップレベルの戦いでは重要であり、XTRというコンポーネントに求められる性能だ。

コンポの顔となるM9200系チェーンホイールはツートーンのクールなデザインが施された photo:Makoto AYANO

まず注目すべきは、そのデザインである。磨き抜かれた金属の質感とシャープなライン構成は、静止していてもスピード感を感じさせる。コクピット周辺は先進的なルーティングを採用しており、現代的なフレーム設計に合わせてブレーキホースのみ美しくまとめられるようになった。大胆に色分けされたコンポーネントは、近年のモダンバイクの外観とも調和し、機能面だけでなくビジュアル面でも製品としての完成度を高めている。

電動ワイヤレス変速を実現した新型XTR RD-M9250 photo:Makoto AYANO

新型XTR最大の進化のひとつが、シャドーディレイラーの刷新だ。Ever Shiftと名付けられた新機構では、リアディレイラーの形状を大幅に見直し、競合他社よりボディを16mm内側に引っ込めたウェッジデザインを採用。トレイルでの木の根や岩などの引っかかりにくさを徹底的に追求している。また、プーリーも同様に、引っ掛かりや泥詰まり等を極力避けるため肉抜きのない形状となっている。

穴のないソリッドプーリーは異物の巻き込みを防ぐ photo:Makoto AYANO

さらにはオートマチック・インパクト・リカバリー機構を搭載。ディレイラーが外部から衝撃を受けると、内部リンク機構を介して衝撃を逃し、自動的にモーターで元の位置に復帰する。この動作は一瞬で完了するため、ライダーは衝撃を感じることなく走行を続けられる。

ディレイラーの形状によって障害物にヒットした時の力を逃す (c)シマノ

また、ユニバーサル・ディレイラー・ハンガー(UDH)隆盛の中で、あえてシマノは従来型ハンガーを採用した。ハンガーが破損することで、フレームやディレイラーへの致命的な衝撃をさけるためだ。衝撃を受けた際には、ディレイラー本体ではなくハンガーが曲がることでダメージを逃がし、レースの継続を可能にする。この思想は、最後まで走り切れることを何よりも重視するXTRらしいアプローチだ。

新型XTRのRDは競合他社よりボディを16mm内側に引っ込めたウェッジデザイン photo:Makoto AYANO

スタビライザーは本体に内蔵され、外からは見えない構造に。新開発の「ダブルPテンションスプリング」は、異なる大きさの2つのスプリングを組み合わせて、ボディの小型化とチェーン保持力の両立を達成。これによりチェーンテンションが従来比で70%向上し、長距離走行やギア摩耗時でもチェーンの噛み合いを安定させる。また、クラッチと同等のテンション保持を実現しながらも、構造はシンプルでメンテナンス性にも優れる。

外への張り出しが少ないSHADOW ESスタビライザー photo:Makoto AYANO

SHADOW ESスタビライザーの内部構造 (c)シマノ

コンパクトで大容量のバッテリーがRD内に収納される photo:Makoto AYANO

また、小型バッテリーの宿命とも言えるのが容量の制限だが、今回のモデルではその課題をバッテリーマネージメントシステムによって克服。1回のフル充電で最大340kmの走行が可能となっている。この数字は、主要な競合他社製品と比較しても40%以上の長距離性能を誇っており、長距離レースなどに有効となるだろう。もちろん、バッテリー残量の確認や充電管理はロードバイクのDi2でおなじみE-Tube Projectアプリを通じてスマートフォンから行うことができ、トラブルを未然に防ぐ体制も整っている。

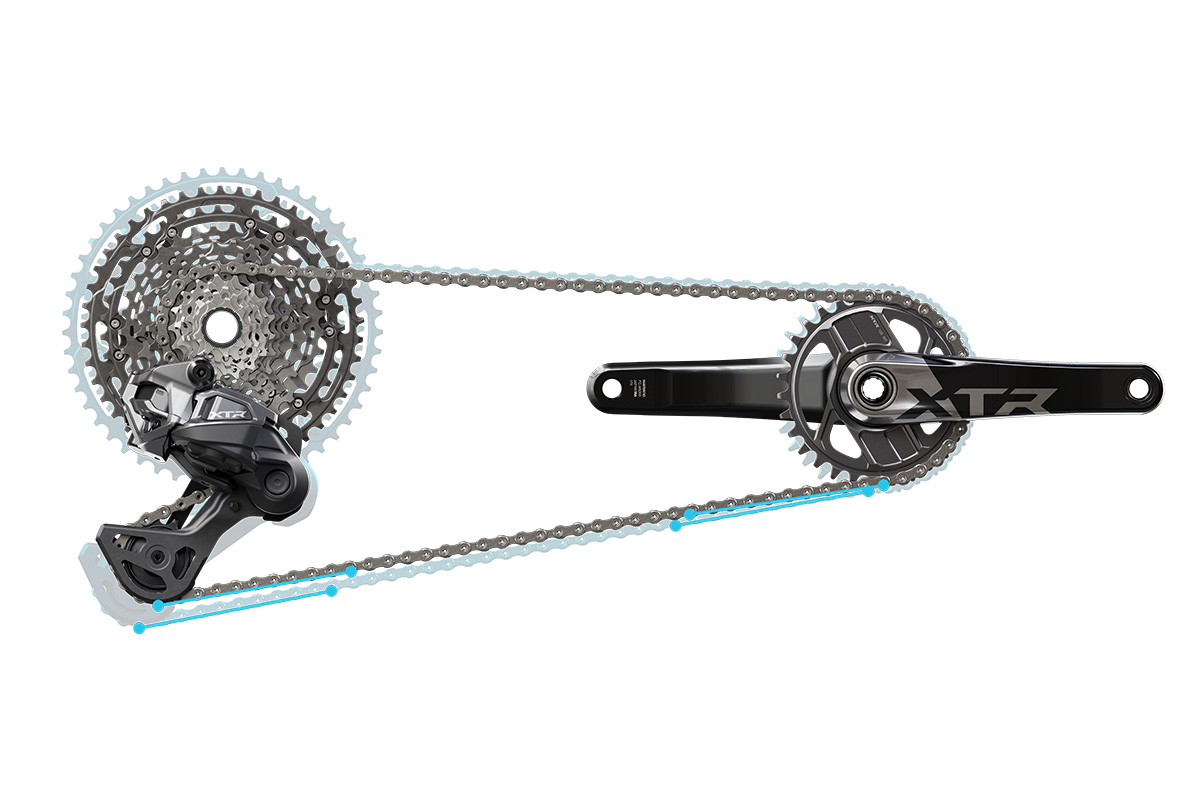

RD-M9250 GS(ミドルケージ)とCS-M9200 9-45Tスプロケットの組み合わせ (c)シマノ

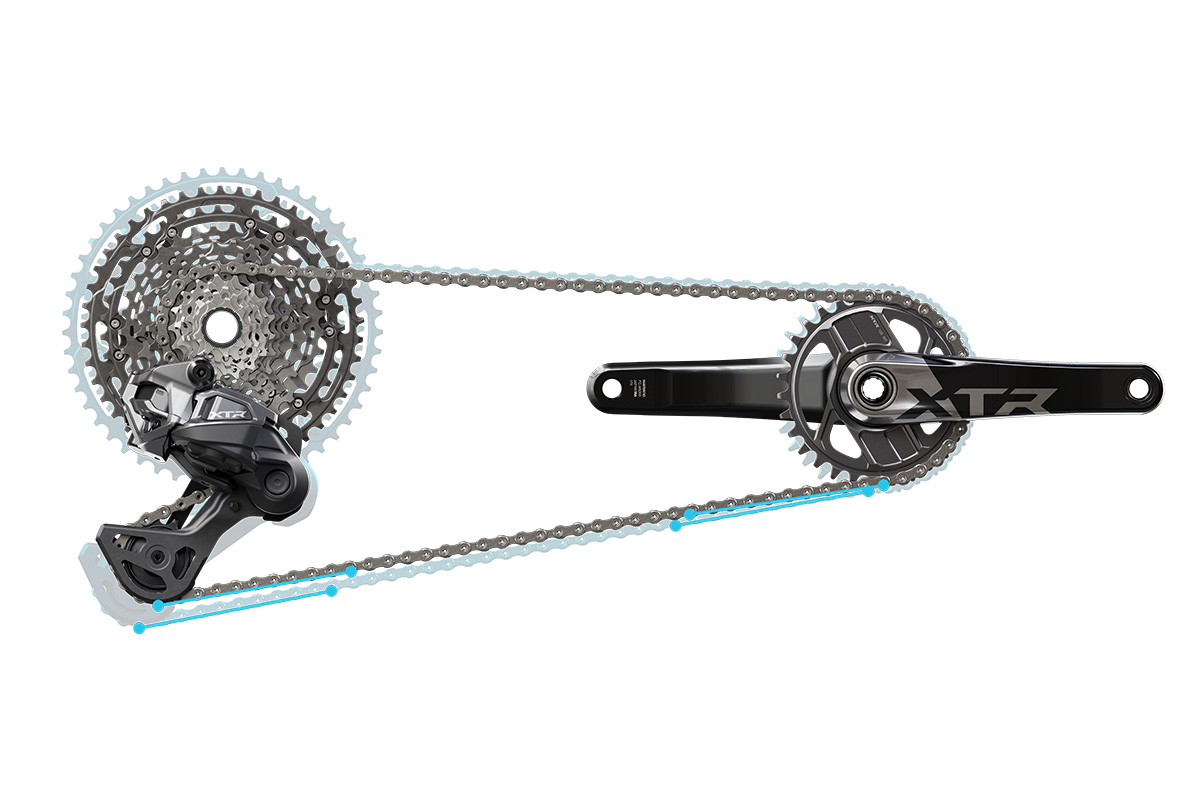

今回の新型XTRカセットスプロケットでは9-45Tが新たに加わり、500%というワイドなギアレンジを確保しつつ、ロー側とトップ側の両方において理想的なギア比設定が可能となった。これにより、フロントチェーンリングの歯数を32Tから30Tに下げてもトップスピードは維持される。トップギアの9Tスプロケットは従来の10Tに比べて約10%多くレンジを稼げるため、より小さいチェーンリングでも速度が犠牲にならないのだ。

GSと9-45Tのスプロケットを組み合わせると、SGSよりも地面とのクリアランスが拡大する (c)シマノ

カセット構成は、耐久性を重視してロー側から順にスチール、チタン、アルミを使い分けており、軽量かつ堅牢なバランスを実現。特にアルミギア部分は、黒ではなく素材そのままのシルバーが印象的で、表面処理による泥の付着防止よりも、デザイン性を重視した結果だという。なお、9-45Tカセットを使用する際には専用ロックリングツール「TL-LR21」が必要となる。

細かなリファインを受けたCS-M9200 9-45Tスプロケット photo:Makoto AYANO

ハイパーグライド+テクノロジーによる変速ポイント (c)シマノ

アームやチェンリングの細部がマイナーチェンジしていることが分かる photo:Makoto AYANO

リアディレイラーにはミドルケージ(GS)とロングケージ(SGS)の2タイプを用意。ワールドカップのXCレースでは、例えばドライコンディションや登りの勾配がきつくない場合であればミドルケージを、ウェットコンディションではギア比が足りなくなるためロングケージを選手たちは使い分けているという。

電動ワイヤレス変速を実現したRD-M9250。SGSとGSが用意されている (c)シマノ

CS-M9200には9-45Tと10-51Tが用意された (c)シマノ

また、エンデューロ・ワールド・シリーズ(EWS)に出場する多くのレーサーはこれまで、10-45Tカセットとミドルケージのリアディレイラーを選択してきた。これは、フロントに34Tのチェーンリングを組み合わせても十分なトップスピードが確保できるためである。プロライダーにとっては極端にギア比の低いローギアよりも、軽量性や障害物とのクリアランスが優先されるのだ。

ホローテックⅡによるシャープなクランクセット photo:Makoto AYANO

新型クランクセットには、シマノ伝統のホローテックII構造が継続採用されている。冷間鍛造によるアルミ製ボディは、耐久性・重量・コストの三拍子が揃った理想的な選択である。

クランクアームにはダイレクトマウント方式のチェーンリングが採用され、部分的な切削によって極限まで軽量化されている。XCモデルとエンデューロモデルではQファクターが異なり、エンデューロ向けの「9220シリーズ」では、プロライダーであるリッチー・ルード選手の要望に応え、スピンドル径を拡大。これにより剛性が飛躍的に向上し、激しいトレイルやダウンヒルにおけるパワー伝達性能と強度が高まった。なお、エンデューロモデルには新たに160mmクランク長も用意される。

硬質なアルミニウム合金素材のチェーンリング photo:Makoto AYANO

シングルリング専用設計「ダイナミックエンゲージメントプラス」も引き続き採用され、専用チェーンとの組み合わせで優れたチェーン保持性能を発揮する。チェーンラインは現代のフレーム設計に合わせ、従来の52mmから55mmへと進化した。

電動ワイヤレス変速用シフター photo:Makoto AYANO

新型Di2シフターは、ただの電子ボタンではない。触覚、操作性、調整機能、接続性のすべての要素を集約して設計されている。ライダーの手に自然に馴染んで指先の動きを直感的に伝える手の延長であり、同時に走行中の調整や周辺機器との連携も担っているのだ。

シフト用のパドルは親指の位置に合わせて上下・左右の4方向に角度の調節が行える (c)シマノ

シフターのレバー位置は3mmアーレンキーで調整自在だ photo:Makoto AYANO

まず注目すべきは、その取付け自由度の高さ。 I-Spec EV対応により、ブレーキレバーと一体化でき、角度や前後位置を含む4方向に調整ができる。加えてパドル部は2軸回転式。3mmの六角レンチ1本で角度調整が可能であり、手の形状やライディングスタイルに応じた細やかなフィッティングを容易に行える。また、従来のクランプ式も用意されているため、フレームやハンドルバーの仕様に左右されることがなく、パーツ単体での導入やカスタムを視野に入れるユーザーにとっても大きなメリットとなる。

また、モードコンバーターをシフター裏に搭載。ダイヤルを回すだけで、1段ずつの変速か2段ずつのマルチシフトを選べる。好みや走行環境に応じて即座にシフトパターンをカスタマイズできる点も、レース志向のライダーには嬉しいポイントだろう。

シフターのレバー位置は細かくカスタマイズできる photo:Makoto AYANO

電子シフター最大の課題であった「操作の手応えのなさ」は、内部にスプリング機構を採用することで改善された。ボタンを押したときにはっきりと伝わる「カチッ」という触覚フィードバックが、機械式変速のような操作感をもたらす。さらに、レバーを押し続けるともう一度クリックされ、連続変速が可能となる仕様も採用。特に荒れたセクションでは、指先の感覚だけで確実な操作が行える。

新搭載のAボタンは、変速から独立して機能する (c)シマノ

Aボタンを押してシフターを微調整することができる (c)シマノ

このAボタンはD-FLY規格に対応しており、ガーミンやライトといった外部機器との接続や操作も可能。出荷時にはリアディレイラーのアジャストモードに割り当てられている。設定変更やファームウェアのアップデートは、E-Tube Projectアプリからスマートフォン経由で簡単に行える。搭載するバッテリーはコイン電池。ブレーキ以外の操作系統をこれ1つに集約できる、まさにDi2ならではのアドバンテージだ。

5°上方にスウィープしたブレーキレバーが自然な操作感を生む photo:Makoto AYANO

ブレーキ周りも大きく進化している。まず注目すべきはレバー形状の変更だ。これはエルゴフローレバーデザインと呼ばれ、ピボット位置を従来よりも約5mmほどハンドルに近づけた。これにより、レバー自体の軌道が、ハンドルを握った状態でレバーを引く指の動きと極力一致するようになった。このアイデアは、開発チームの一員であるスカンクライダーのネイサン・リドルによって提案され、多数の試作とテストを経て実現されたもの。ピボット位置は複数のバリエーションも試作されたが、最終的に5mmが最も自然であるとの評価を得て採用された。

ピボット位置を手前に移動し、自然な指の動きに合わせたレバーの軌跡を実現している

上方に5°スウィープしたブレーキレバーが指の動きに沿った自然なブレーキ操作を可能にする

さらに、レバーには5度上向きの角度が付けられ、ここでもまたレバーを引く際の指の角度とフィット。従来よりも握りやすさが向上している。さまざまな角度を比較検討し、テストライダーからのフィードバックを経て5度に決定された。

どのような状況でも安定したコントロール性を実現するXTRのブレーキキャリパー (c)シマノ

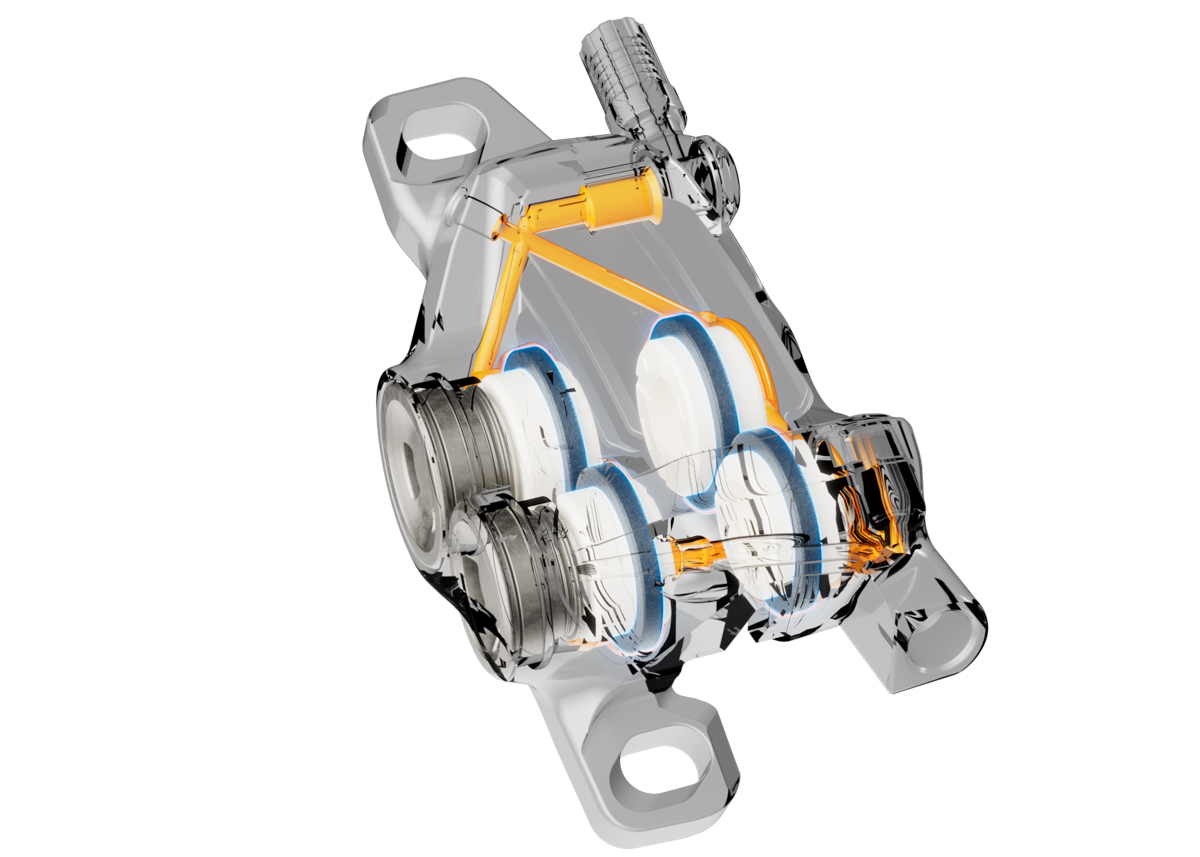

次に注目すべきは、シマノがかねてより市場から要望を受けていたブレーキの一貫性(Consistent)である。その答えとして導入されたのが、新開発のLVオイル(Low Viscosityの略、低粘度の意味)だ。どんな気温環境でも安定したブレーキング性能が発揮されるようになっており、特に低温環境下での操作感に大きな違いを見せる。気温5℃程度の冬季ライドにおいても、LVオイルならレバー動作が固くならず、常に安定したブレーキタッチを保てるとのこと。

低粘度の新型LVミネラルオイルは淡いカラーとなる(奥は旧オイル) photo:Makoto AYANO

しかし、それだけではない。高温時にも同様に効果を発揮するよう、新素材のシールやダイヤフラム、そして一定のリバウンド速度を持つピストンリングが組み合わされている。これにより、走行中の温度変化にもブレーキフィールが左右されにくく、常に一貫した制動力を発揮できるようになった。なお、この新しいオイルは既存のシマノブレーキとは互換性がないため、混用は厳禁。本来の性能が発揮できなくなる恐れがあるため、使用前には必ずブリードツールを洗浄しておく必要がある。

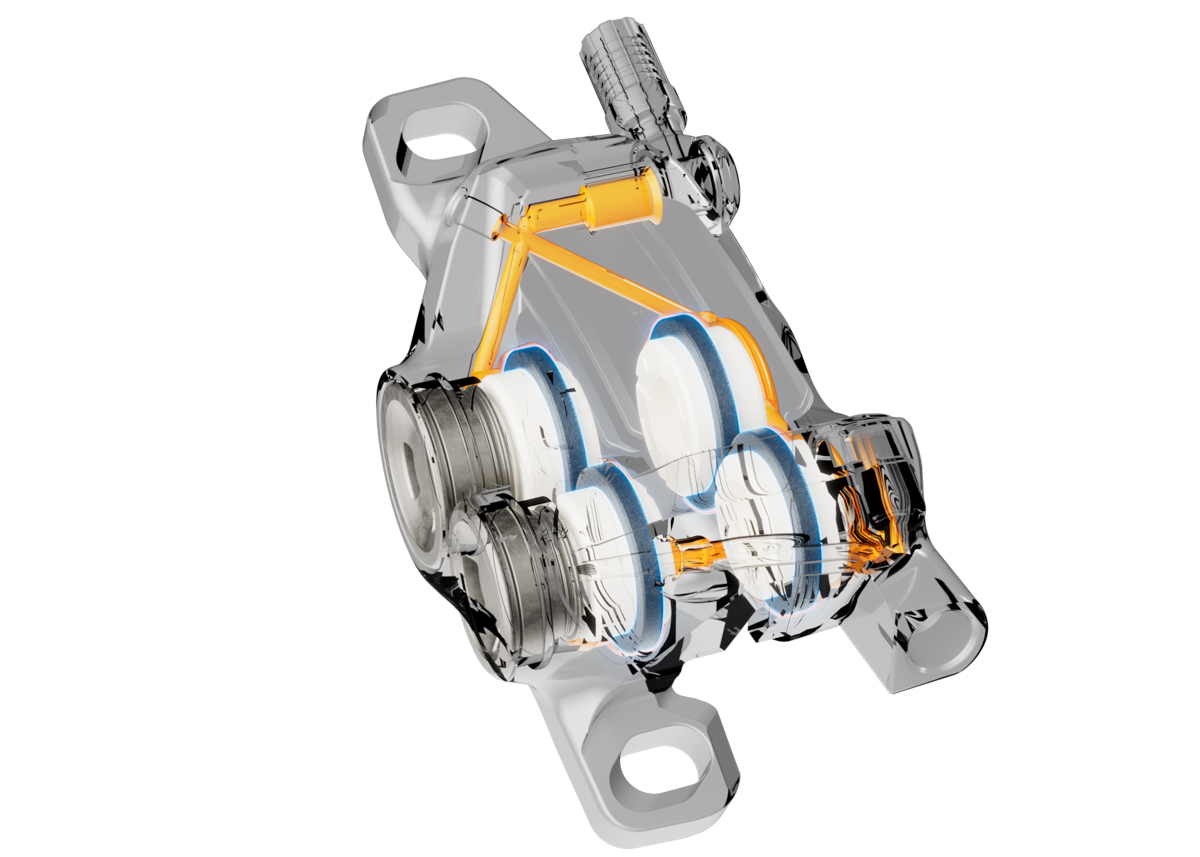

高い整備性と容易なブリーディングを可能にするキャリパー内のオイルライン (c)シマノ

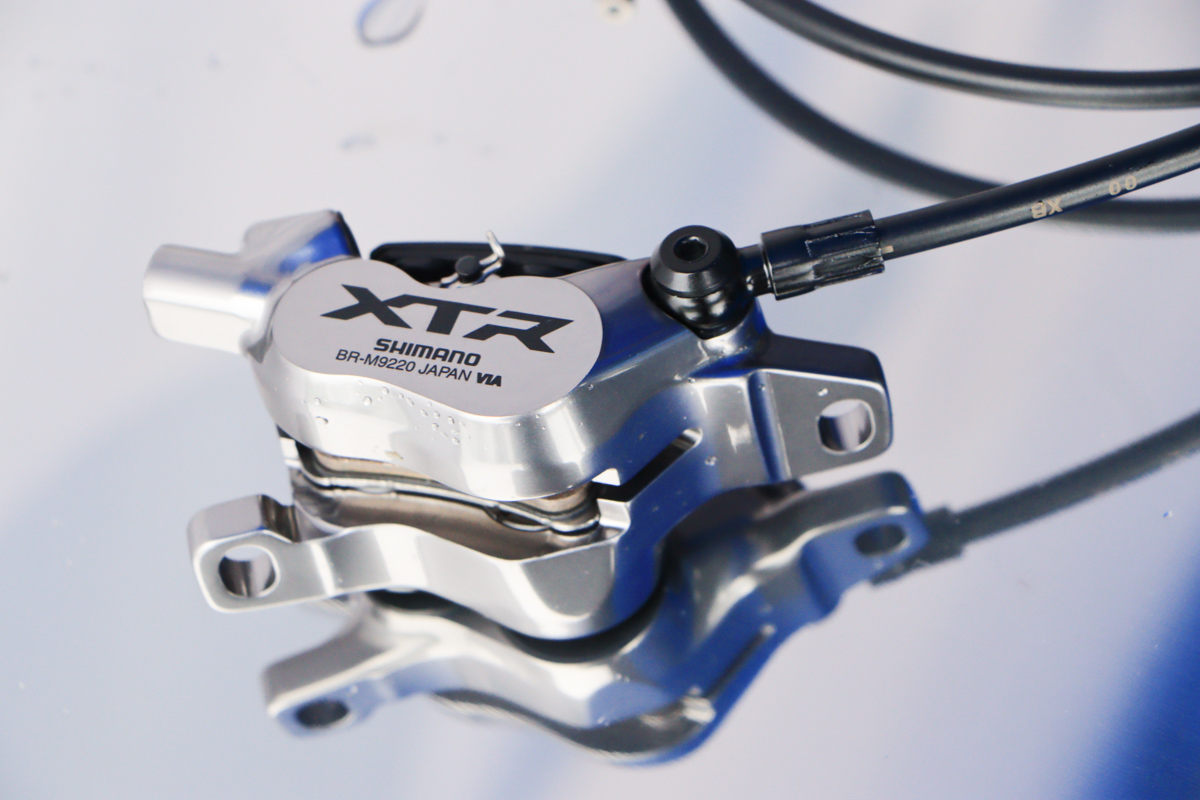

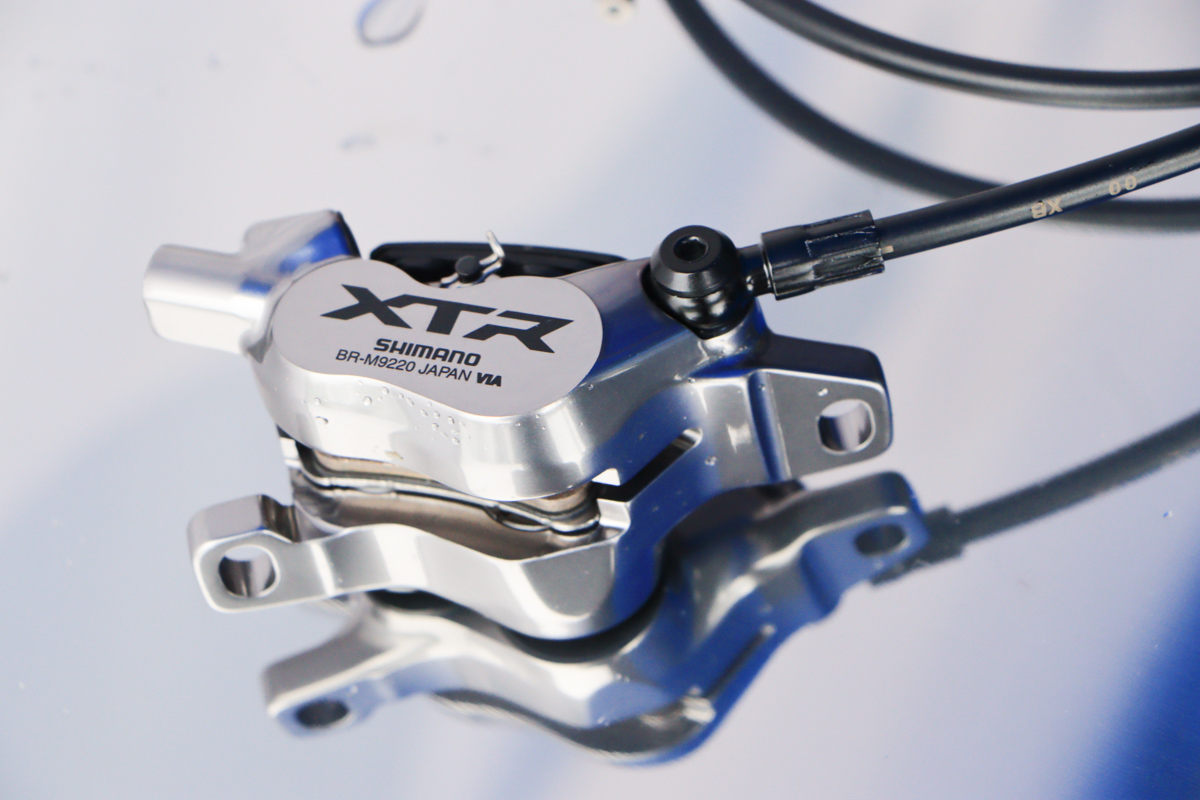

作業性の面でも工夫が凝らされており、パッドのピンやブリードポートなどは、すべて3mmの六角レンチで整備可能。また、これまでキャリパーの固定にはチタン製M4ボルトを用いていたが、今回はM5ボルトへと変更。キャリパーアダプターが使用するM5ボルトとサイズを統一させたことで、作業性が格段に向上している。ユーザー自身でメンテナンスを行うMTBシーンにおいて、ツールを持ち替えなくて済むのは大きな利点だ。

モノブロック構造で高い制動力とコントロール性を高めた4ピストンのキャリパー photo:Makoto AYANO

エンデューロ向けのブレーキキャリパーはモノブロック構造を採用。一体型による高剛性・高強度が特長であり、ダウンヒルやハードなトレイルライディングにも対応できるストッピングパワーを発揮する。さらに、ピストンには耐熱性を高めた新型レジン素材を採用。これまでレジンは耐熱性の低さや成型の難しさから採用を見送られてきたが、今回の素材は十分な剛性と耐久性を備え、LVオイルとの組み合わせに最適化されている。

XC用キャリパー。旧型から大きな形状変化はない photo:Makoto AYANO

ブレーキレバーもXC用は非常にシンプル、エンデューロ用はエルゴノミック性を高めている (c)シマノ

特筆すべきは組み合わせの自由度だ。たとえば、エンデューロ向けBL-M9220レバーとXC向けBR-M9200キャリパーの組み合わせにより、制動力を約8%向上させつつ、重量とキャリパーサイズを抑えた軽量な構成が可能になる。実際、レオガングでのワールドカップでは、GiantやCannondaleのチームがこの組み合わせを使用していたという。

エンデューロ/トレイル用のWH-M9220ホイールと清水一輝選手 photo:Makoto AYANO

シマノは、その最新コンポーネントのXTR M9200シリーズにおいて、ホイールとハブにも注目すべき革新をもたらしている。前作の9100シリーズではホイールはラインアップされていなかったが、今作ではXCおよびエンデューロの両カテゴリーに向け、2モデルが再びラインナップに加わった。

クロスカントリー用のWH-M9200 (c)シマノ

XCホイールのハブシェルはストレートプルタイプ photo:Makoto AYANO

XCホイールは内幅29.6mmのフックドリムを採用 photo:Makoto AYANO

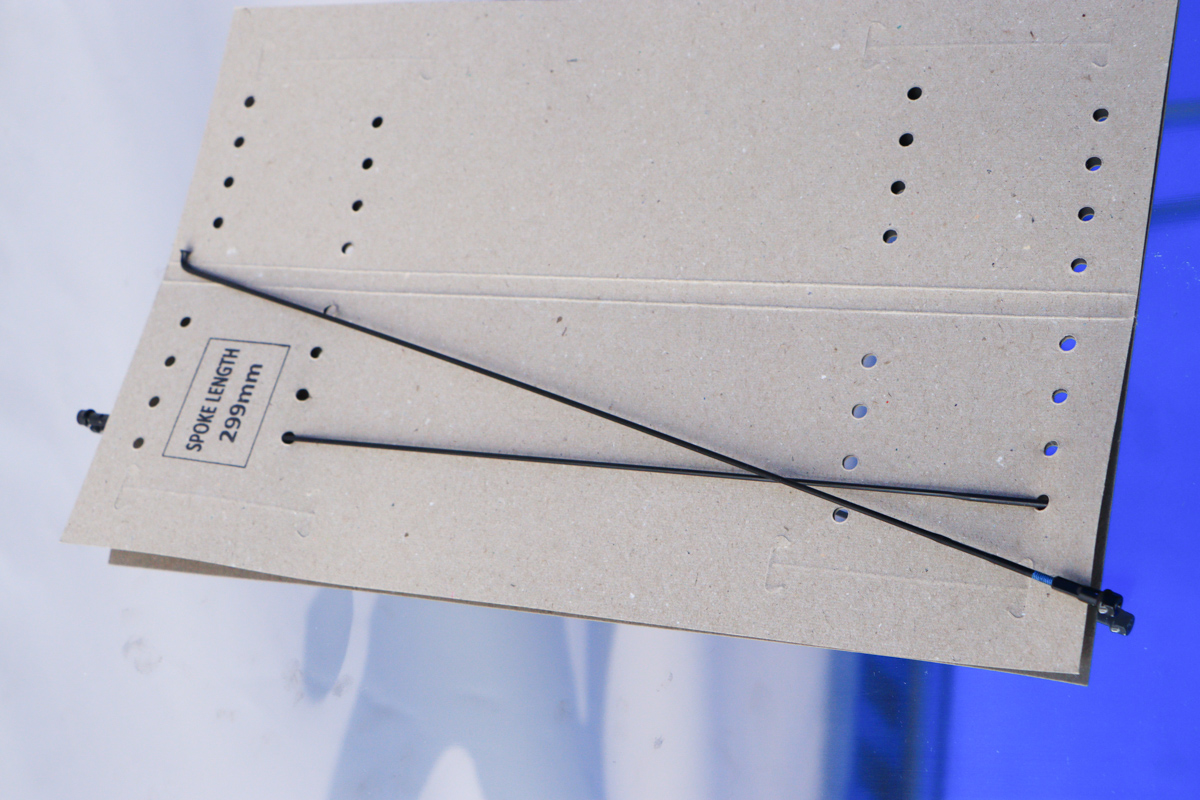

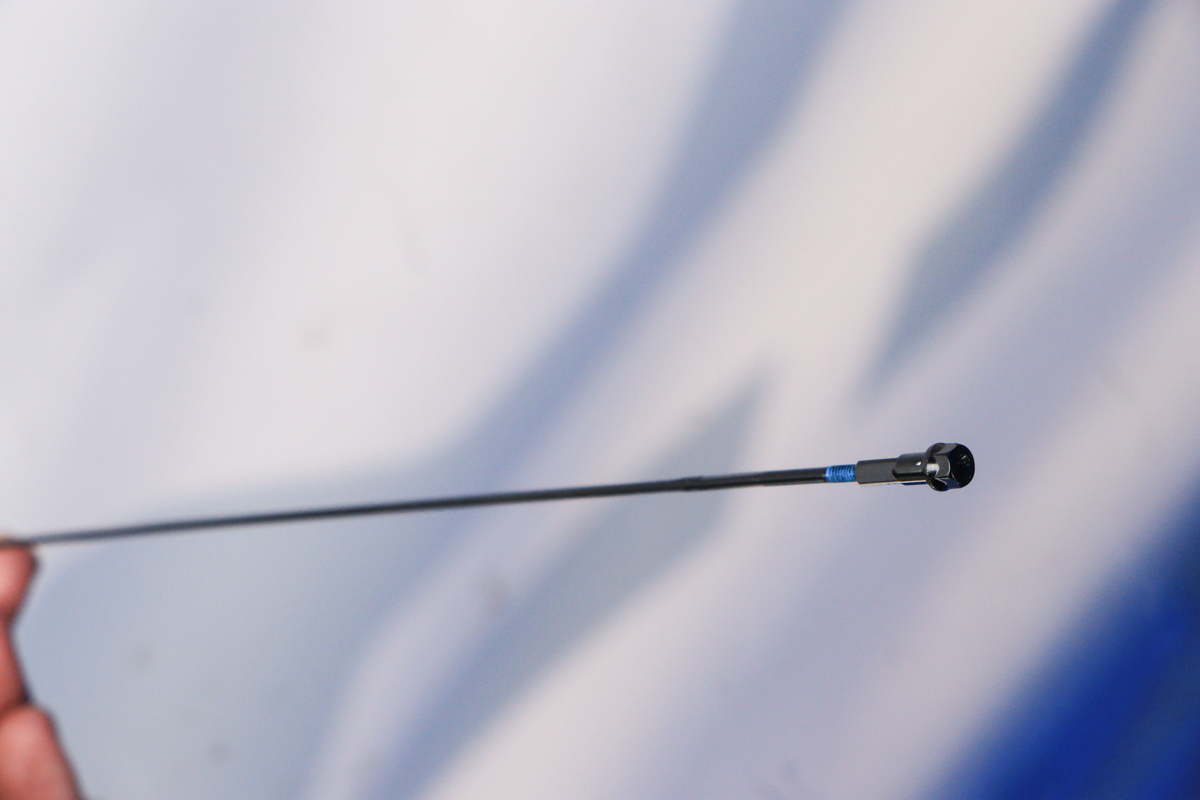

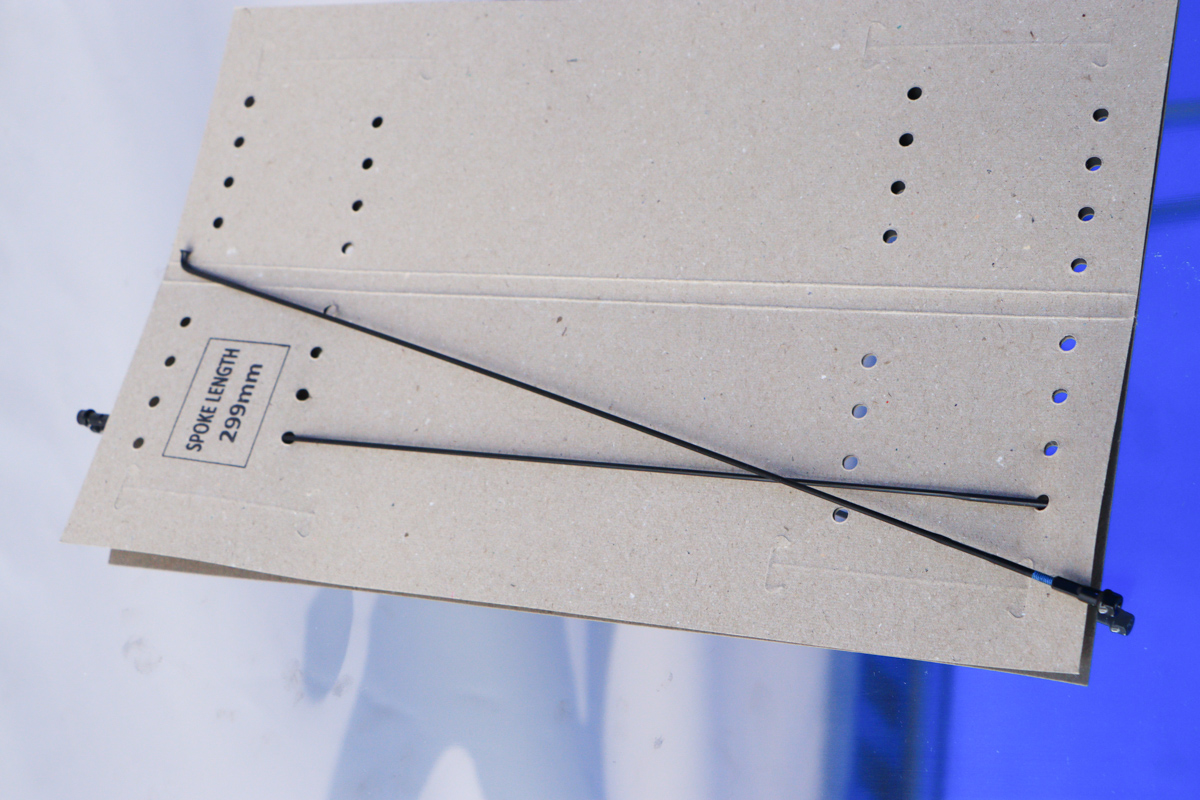

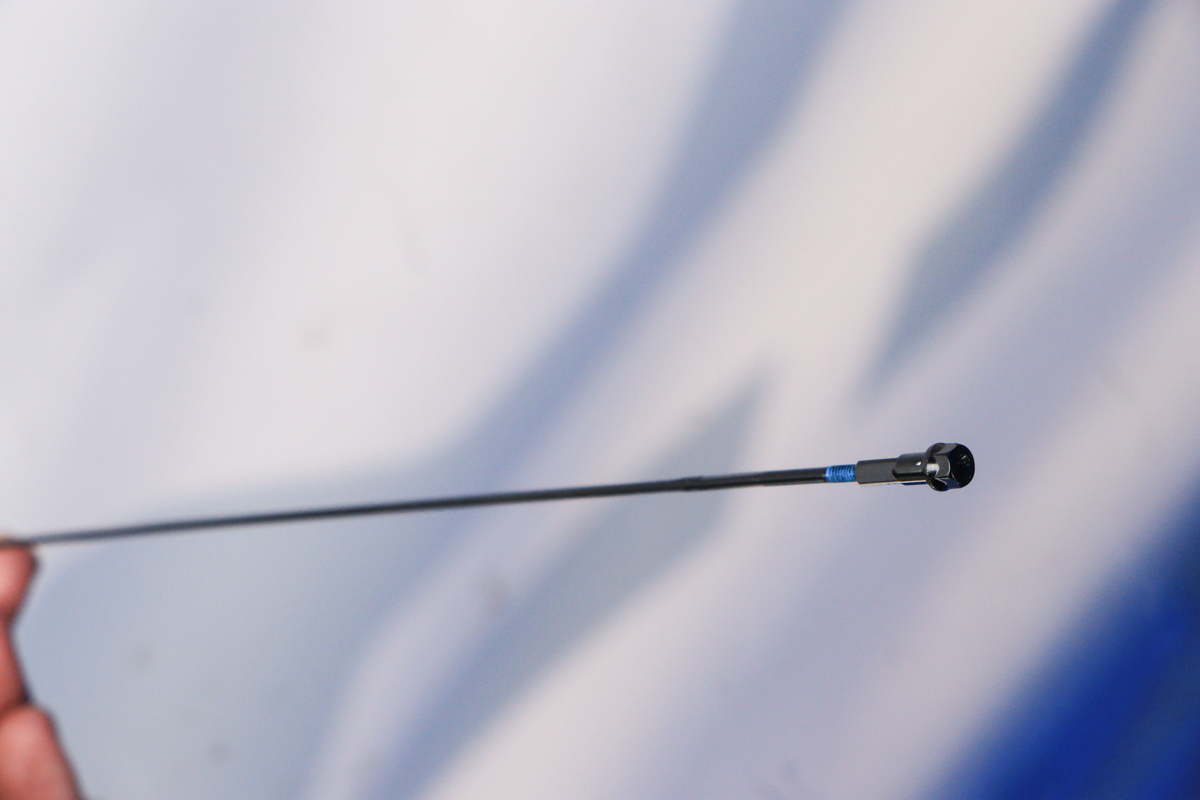

XC用ホイールは、軽量化の限界に挑んだ象徴的なモデル。世界最軽量を目指し、フルカーボンリムを採用。シマノ史上初となるチタン製スポークを前後に24本ずつ使用している。重量は前後セットでわずか1057グラムという驚異的な数値を実現。なお、ニップルは軽量なアルミ製だ。このモデルでは軽量性を優先してフックド構造のリムを採用。近年流行しているフックレス構造だと若干の重量増があるのを考慮した選択である。リムの内幅は29.6mmで、最新のXCタイヤと理想的にマッチするサイズとなっている。

エンデューロ/トレイル用のWH-M9220 (c)シマノ

一方、エンデューロモデルでは、XC用と同じくフルカーボンリムを採用しつつも、設計思想を一新。激しい下りやテクニカルなセクションに対応するため、リム内幅は30mmに設定されている。これは2.4〜2.5インチのタイヤが主流となっている現在のエンデューロのトレンドに対応した形である。

タフなエンデューロホイール。フックレスリムとなる photo:Makoto AYANO

エンデューロホイールにはJベンドスポークが採用される photo:Makoto AYANO

リム断面はXCモデルと異なるフックレス構造でありながら、ビード部分に一枚の硬質素材を挿入して補強。これにより耐久性と剛性を確保している。スポークは耐久性と修理性に優れたJベンドタイプで、ニップルは軽量なアルミを採用。Jベンドはチタンスポークとの相性が悪くコスト増につながるため、エンデューロモデルのスポークはチタンではなく、スチール製が選ばれている。重量は前後セットで1,791グラム。このカテゴリーとしては非常に軽量な仕上がりであり、剛性としなり具合を絶妙に両立させている。なお、ホイールセットには予備スポークが同梱されており、現場でのトラブルにも迅速に対応できる仕様となっている。

XTRホイールにはスペアスポークがあらかじめ付属する photo:Makoto AYANO

XCホイールにはチタン製ストレートスポークが採用される photo:Makoto AYANO

XTRハブはカートリッジベアリングを採用。メンテナンス性も向上した photo:Makoto AYANO

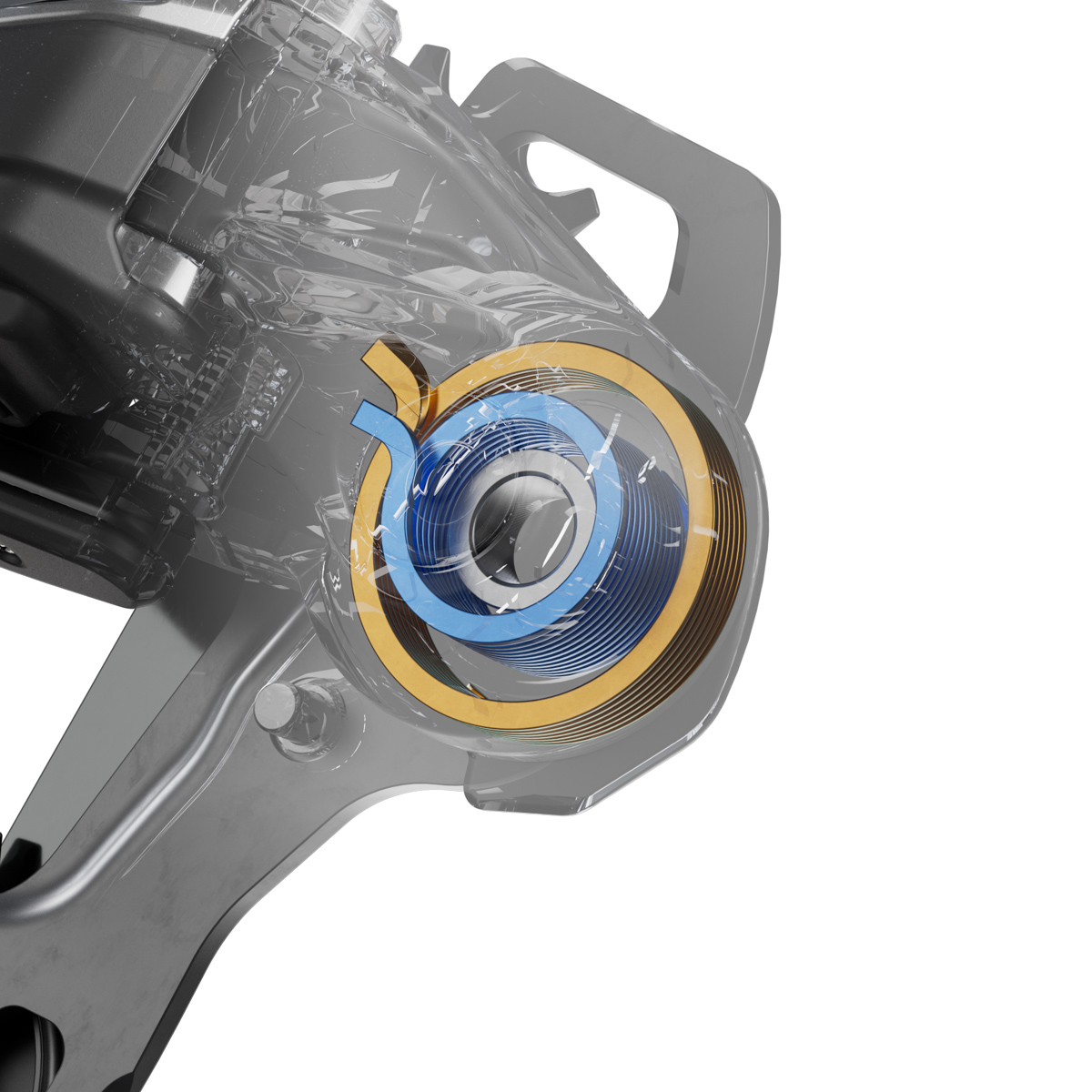

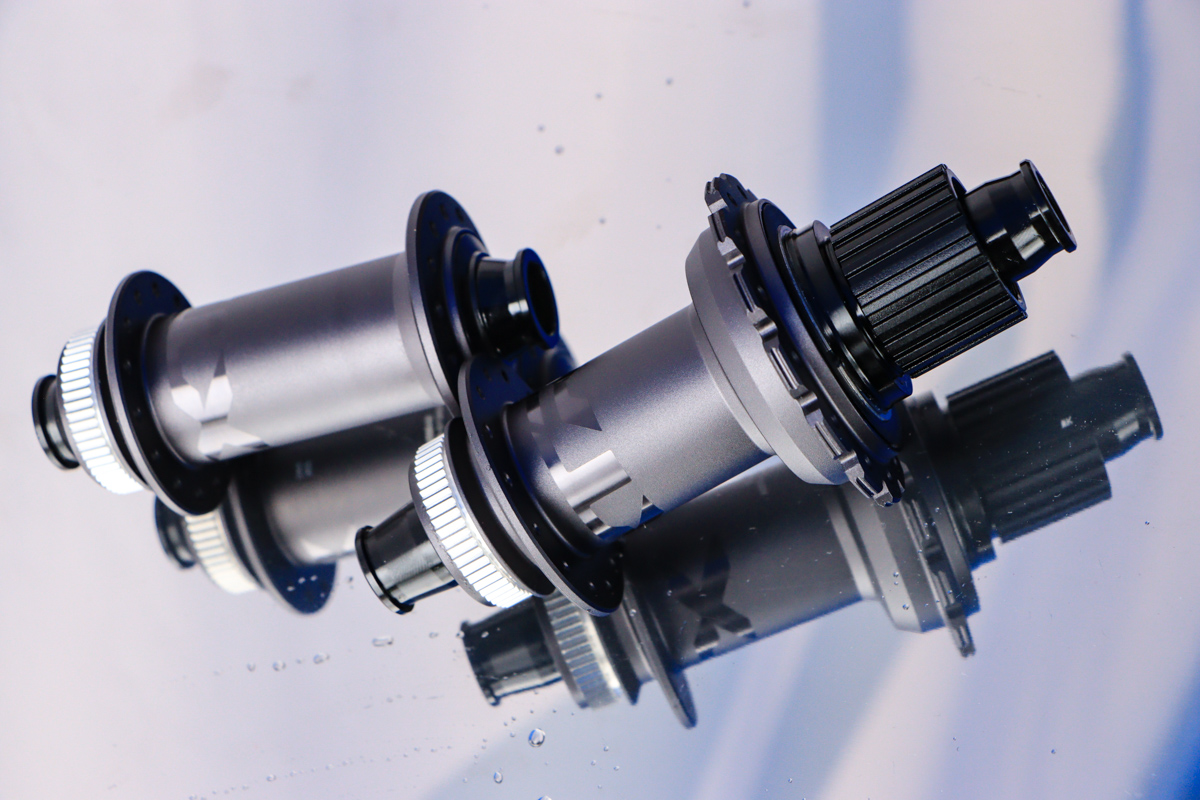

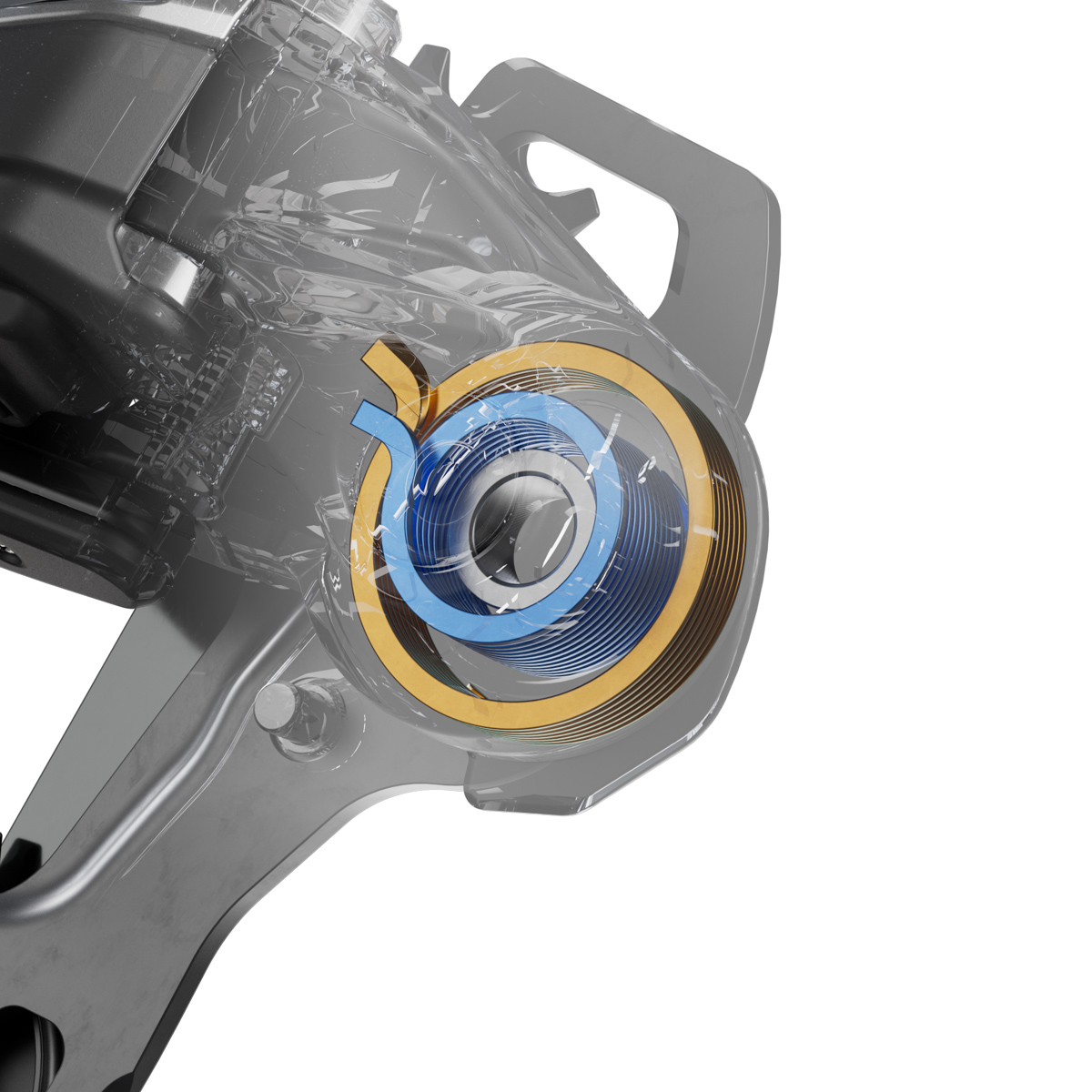

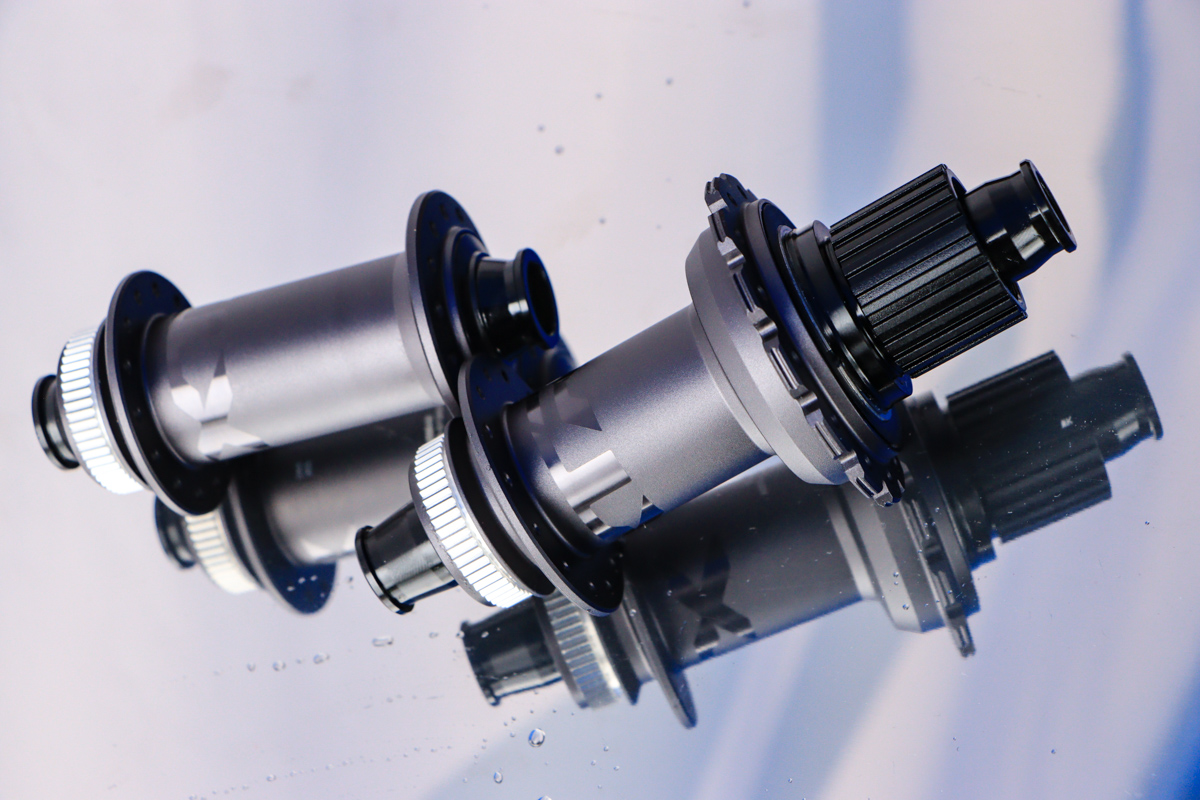

ホイールとともに進化したのが、新設計のハブである。高い耐久性と一貫したパフォーマンスを誇りつつも、最大の特徴はそのメンテナンス性にある。従来のカップ&コーン方式は、確かに微調整が可能でレース用として高性能ではあるが、定期的なグリスアップや調整を要する。しかし、多くの一般ライダーはこのメンテナンスを怠たりがちであるのが現状だ。そのため、シマノは今回からカートリッジベアリング方式に移行。これによりユーザー自身での調整が不要となり、日常的な使用での信頼性が大幅に向上した。さらに、ハブは3.5度(約103ポイント)のエンゲージメントアングルを備え、素早く駆動を伝達しつつ、低い回転抵抗、軽さ、高耐久性のバランスにも優れている。

ハブ展開図。シール性に優れるカートリッジベアリングを搭載する (c)シマノ

次回Vol.2では、トップライダーやテストライダーによるフィールドインプレッションにより、新型XTRの真の実力を掘り下げていく。

MTBコンポーネントの最高峰として君臨するXTRが、7年ぶりにフルモデルチェンジを果たした。2018年に前モデルが登場してから、およそ7年。新型コロナウイルスのパンデミックにより、開発現場も大きな制約を受けたという。しかし、時間をかけて練り上げられたという点において、今回のXTRはある意味幸運な製品だったのかもしれない。

「コロナの影響で開発は遅れましたが、そのぶん時間をかけて納得のいく仕上がりにできました」と語るのは、今回のプロジェクトに携わったシマノ担当者だ。新型XTRには、彼らが今できるすべてを詰め込んだという。

前モデルは、ワールドカップやオリンピックで男女ともに金メダルを獲得するなど、まさにトップライダーたちの戦いを支えてきた。その実績を継ぐ新型XTRも、さっそくレオガングで行われたワールドカップXCで男女ともに優勝を飾り、DHではブレーキのみ使用のジャクソン・ゴールドストーンが一位に輝いた。実戦投入されたばかりにもかかわらず、結果を出している点は、開発チームにとっても大きな自信になっているようだ。

開発の軸となった3つのキーワード Robust・Intuitive・Consistent

今回のXTR開発にあたって、チームが最も重視したのが「Robust(堅牢性)」「Intuitive(直感性)」「Consistent(一貫性)」という3つのキーワード。これらがシングルクラウンのMTBレース全カテゴリーで最高のパフォーマンスを発揮するための基軸となる。

まずRobustについて。レースという極限の現場では、トラブルが致命的な結果につながる。だからこそ壊れにくい、安心して使えることが大前提であり、ライダーの信頼を得るには、機材の信頼性が絶対条件となる。

Intuitiveは、操作性における直感的なフィーリングを意味する。レース中、ライダーがマシンの挙動に気を取られずに、思った通りにコントロールできるようにするには、バイクと一体化するような感覚をいかに実現するかがポイントとなる。

そしてConsistentは、操作結果の安定性を指す。変速もブレーキングも、毎回同じように、同じタイミングで、同じフィーリングで決まること。それがトップレベルの戦いでは重要であり、XTRというコンポーネントに求められる性能だ。

まず注目すべきは、そのデザインである。磨き抜かれた金属の質感とシャープなライン構成は、静止していてもスピード感を感じさせる。コクピット周辺は先進的なルーティングを採用しており、現代的なフレーム設計に合わせてブレーキホースのみ美しくまとめられるようになった。大胆に色分けされたコンポーネントは、近年のモダンバイクの外観とも調和し、機能面だけでなくビジュアル面でも製品としての完成度を高めている。

衝撃に立ち向かうEver Shiftシャドーディレイラー

新型XTR最大の進化のひとつが、シャドーディレイラーの刷新だ。Ever Shiftと名付けられた新機構では、リアディレイラーの形状を大幅に見直し、競合他社よりボディを16mm内側に引っ込めたウェッジデザインを採用。トレイルでの木の根や岩などの引っかかりにくさを徹底的に追求している。また、プーリーも同様に、引っ掛かりや泥詰まり等を極力避けるため肉抜きのない形状となっている。

さらにはオートマチック・インパクト・リカバリー機構を搭載。ディレイラーが外部から衝撃を受けると、内部リンク機構を介して衝撃を逃し、自動的にモーターで元の位置に復帰する。この動作は一瞬で完了するため、ライダーは衝撃を感じることなく走行を続けられる。

また、ユニバーサル・ディレイラー・ハンガー(UDH)隆盛の中で、あえてシマノは従来型ハンガーを採用した。ハンガーが破損することで、フレームやディレイラーへの致命的な衝撃をさけるためだ。衝撃を受けた際には、ディレイラー本体ではなくハンガーが曲がることでダメージを逃がし、レースの継続を可能にする。この思想は、最後まで走り切れることを何よりも重視するXTRらしいアプローチだ。

新構造ダブルPテンションスプリング

スタビライザーは本体に内蔵され、外からは見えない構造に。新開発の「ダブルPテンションスプリング」は、異なる大きさの2つのスプリングを組み合わせて、ボディの小型化とチェーン保持力の両立を達成。これによりチェーンテンションが従来比で70%向上し、長距離走行やギア摩耗時でもチェーンの噛み合いを安定させる。また、クラッチと同等のテンション保持を実現しながらも、構造はシンプルでメンテナンス性にも優れる。

コンパクトかつ堅牢な完全内蔵型バッテリー

新世代のDi2システムは、電源供給という根幹の部分にも抜かりがない。容量310mAhの小型バッテリーは、リアディレイラーのリンク部に完全に内蔵されており、泥や水、落下による衝撃といった外部環境からのダメージを受けにくい構造となっている。

また、小型バッテリーの宿命とも言えるのが容量の制限だが、今回のモデルではその課題をバッテリーマネージメントシステムによって克服。1回のフル充電で最大340kmの走行が可能となっている。この数字は、主要な競合他社製品と比較しても40%以上の長距離性能を誇っており、長距離レースなどに有効となるだろう。もちろん、バッテリー残量の確認や充電管理はロードバイクのDi2でおなじみE-Tube Projectアプリを通じてスマートフォンから行うことができ、トラブルを未然に防ぐ体制も整っている。

9-45Tの新カセットと、用途に応じて選べるケージ長

今回の新型XTRカセットスプロケットでは9-45Tが新たに加わり、500%というワイドなギアレンジを確保しつつ、ロー側とトップ側の両方において理想的なギア比設定が可能となった。これにより、フロントチェーンリングの歯数を32Tから30Tに下げてもトップスピードは維持される。トップギアの9Tスプロケットは従来の10Tに比べて約10%多くレンジを稼げるため、より小さいチェーンリングでも速度が犠牲にならないのだ。

カセット構成は、耐久性を重視してロー側から順にスチール、チタン、アルミを使い分けており、軽量かつ堅牢なバランスを実現。特にアルミギア部分は、黒ではなく素材そのままのシルバーが印象的で、表面処理による泥の付着防止よりも、デザイン性を重視した結果だという。なお、9-45Tカセットを使用する際には専用ロックリングツール「TL-LR21」が必要となる。

リアディレイラーにはミドルケージ(GS)とロングケージ(SGS)の2タイプを用意。ワールドカップのXCレースでは、例えばドライコンディションや登りの勾配がきつくない場合であればミドルケージを、ウェットコンディションではギア比が足りなくなるためロングケージを選手たちは使い分けているという。

また、エンデューロ・ワールド・シリーズ(EWS)に出場する多くのレーサーはこれまで、10-45Tカセットとミドルケージのリアディレイラーを選択してきた。これは、フロントに34Tのチェーンリングを組み合わせても十分なトップスピードが確保できるためである。プロライダーにとっては極端にギア比の低いローギアよりも、軽量性や障害物とのクリアランスが優先されるのだ。

高剛性と軽量構造を両立させる冷間鍛造クランクセット

新型クランクセットには、シマノ伝統のホローテックII構造が継続採用されている。冷間鍛造によるアルミ製ボディは、耐久性・重量・コストの三拍子が揃った理想的な選択である。

クランクアームにはダイレクトマウント方式のチェーンリングが採用され、部分的な切削によって極限まで軽量化されている。XCモデルとエンデューロモデルではQファクターが異なり、エンデューロ向けの「9220シリーズ」では、プロライダーであるリッチー・ルード選手の要望に応え、スピンドル径を拡大。これにより剛性が飛躍的に向上し、激しいトレイルやダウンヒルにおけるパワー伝達性能と強度が高まった。なお、エンデューロモデルには新たに160mmクランク長も用意される。

シングルリング専用設計「ダイナミックエンゲージメントプラス」も引き続き採用され、専用チェーンとの組み合わせで優れたチェーン保持性能を発揮する。チェーンラインは現代のフレーム設計に合わせ、従来の52mmから55mmへと進化した。

ライダー目線の次世代インターフェース

新型Di2シフターは、ただの電子ボタンではない。触覚、操作性、調整機能、接続性のすべての要素を集約して設計されている。ライダーの手に自然に馴染んで指先の動きを直感的に伝える手の延長であり、同時に走行中の調整や周辺機器との連携も担っているのだ。

まず注目すべきは、その取付け自由度の高さ。 I-Spec EV対応により、ブレーキレバーと一体化でき、角度や前後位置を含む4方向に調整ができる。加えてパドル部は2軸回転式。3mmの六角レンチ1本で角度調整が可能であり、手の形状やライディングスタイルに応じた細やかなフィッティングを容易に行える。また、従来のクランプ式も用意されているため、フレームやハンドルバーの仕様に左右されることがなく、パーツ単体での導入やカスタムを視野に入れるユーザーにとっても大きなメリットとなる。

また、モードコンバーターをシフター裏に搭載。ダイヤルを回すだけで、1段ずつの変速か2段ずつのマルチシフトを選べる。好みや走行環境に応じて即座にシフトパターンをカスタマイズできる点も、レース志向のライダーには嬉しいポイントだろう。

操作感を重視したスプリング構造

電子シフター最大の課題であった「操作の手応えのなさ」は、内部にスプリング機構を採用することで改善された。ボタンを押したときにはっきりと伝わる「カチッ」という触覚フィードバックが、機械式変速のような操作感をもたらす。さらに、レバーを押し続けるともう一度クリックされ、連続変速が可能となる仕様も採用。特に荒れたセクションでは、指先の感覚だけで確実な操作が行える。

走行中の調整と拡張性を高める新機能

このAボタンはD-FLY規格に対応しており、ガーミンやライトといった外部機器との接続や操作も可能。出荷時にはリアディレイラーのアジャストモードに割り当てられている。設定変更やファームウェアのアップデートは、E-Tube Projectアプリからスマートフォン経由で簡単に行える。搭載するバッテリーはコイン電池。ブレーキ以外の操作系統をこれ1つに集約できる、まさにDi2ならではのアドバンテージだ。

エルゴノミクスを追求したレバー設計

ブレーキ周りも大きく進化している。まず注目すべきはレバー形状の変更だ。これはエルゴフローレバーデザインと呼ばれ、ピボット位置を従来よりも約5mmほどハンドルに近づけた。これにより、レバー自体の軌道が、ハンドルを握った状態でレバーを引く指の動きと極力一致するようになった。このアイデアは、開発チームの一員であるスカンクライダーのネイサン・リドルによって提案され、多数の試作とテストを経て実現されたもの。ピボット位置は複数のバリエーションも試作されたが、最終的に5mmが最も自然であるとの評価を得て採用された。

さらに、レバーには5度上向きの角度が付けられ、ここでもまたレバーを引く際の指の角度とフィット。従来よりも握りやすさが向上している。さまざまな角度を比較検討し、テストライダーからのフィードバックを経て5度に決定された。

極限環境でも変わらぬ一貫したブレーキング性能

次に注目すべきは、シマノがかねてより市場から要望を受けていたブレーキの一貫性(Consistent)である。その答えとして導入されたのが、新開発のLVオイル(Low Viscosityの略、低粘度の意味)だ。どんな気温環境でも安定したブレーキング性能が発揮されるようになっており、特に低温環境下での操作感に大きな違いを見せる。気温5℃程度の冬季ライドにおいても、LVオイルならレバー動作が固くならず、常に安定したブレーキタッチを保てるとのこと。

しかし、それだけではない。高温時にも同様に効果を発揮するよう、新素材のシールやダイヤフラム、そして一定のリバウンド速度を持つピストンリングが組み合わされている。これにより、走行中の温度変化にもブレーキフィールが左右されにくく、常に一貫した制動力を発揮できるようになった。なお、この新しいオイルは既存のシマノブレーキとは互換性がないため、混用は厳禁。本来の性能が発揮できなくなる恐れがあるため、使用前には必ずブリードツールを洗浄しておく必要がある。

静粛性と作業性の両立

ブレーキパッドも静粛性向上のために新形状へと再設計された。キャリパーとのクリアランスを極限まで詰めてパッドのガタつきを抑制し、制動時のノイズを低減。また、パッド固定ピンの穴を小径化して、さらなる静粛性を実現している。作業性の面でも工夫が凝らされており、パッドのピンやブリードポートなどは、すべて3mmの六角レンチで整備可能。また、これまでキャリパーの固定にはチタン製M4ボルトを用いていたが、今回はM5ボルトへと変更。キャリパーアダプターが使用するM5ボルトとサイズを統一させたことで、作業性が格段に向上している。ユーザー自身でメンテナンスを行うMTBシーンにおいて、ツールを持ち替えなくて済むのは大きな利点だ。

剛性と耐熱性を両立したキャリパー

エンデューロ向けのブレーキキャリパーはモノブロック構造を採用。一体型による高剛性・高強度が特長であり、ダウンヒルやハードなトレイルライディングにも対応できるストッピングパワーを発揮する。さらに、ピストンには耐熱性を高めた新型レジン素材を採用。これまでレジンは耐熱性の低さや成型の難しさから採用を見送られてきたが、今回の素材は十分な剛性と耐久性を備え、LVオイルとの組み合わせに最適化されている。

XC向けとの新たな互換性

XC向けブレーキレバーには外観上の大きな変更はない。マグネシウム製マスターシリンダーとカーボンレバーは従来通りだが、内部はLVオイルの使用とそれに対応するシールが採用され、低温環境での操作性向上が図られている。

特筆すべきは組み合わせの自由度だ。たとえば、エンデューロ向けBL-M9220レバーとXC向けBR-M9200キャリパーの組み合わせにより、制動力を約8%向上させつつ、重量とキャリパーサイズを抑えた軽量な構成が可能になる。実際、レオガングでのワールドカップでは、GiantやCannondaleのチームがこの組み合わせを使用していたという。

軽量・高耐久を極めた新世代ホイールとハブ

シマノは、その最新コンポーネントのXTR M9200シリーズにおいて、ホイールとハブにも注目すべき革新をもたらしている。前作の9100シリーズではホイールはラインアップされていなかったが、今作ではXCおよびエンデューロの両カテゴリーに向け、2モデルが再びラインナップに加わった。

世界トップクラスの軽さを実現したXC用ホイール

XC用ホイールは、軽量化の限界に挑んだ象徴的なモデル。世界最軽量を目指し、フルカーボンリムを採用。シマノ史上初となるチタン製スポークを前後に24本ずつ使用している。重量は前後セットでわずか1057グラムという驚異的な数値を実現。なお、ニップルは軽量なアルミ製だ。このモデルでは軽量性を優先してフックド構造のリムを採用。近年流行しているフックレス構造だと若干の重量増があるのを考慮した選択である。リムの内幅は29.6mmで、最新のXCタイヤと理想的にマッチするサイズとなっている。

タフな走りに応えるエンデューロ用ホイール

一方、エンデューロモデルでは、XC用と同じくフルカーボンリムを採用しつつも、設計思想を一新。激しい下りやテクニカルなセクションに対応するため、リム内幅は30mmに設定されている。これは2.4〜2.5インチのタイヤが主流となっている現在のエンデューロのトレンドに対応した形である。

リム断面はXCモデルと異なるフックレス構造でありながら、ビード部分に一枚の硬質素材を挿入して補強。これにより耐久性と剛性を確保している。スポークは耐久性と修理性に優れたJベンドタイプで、ニップルは軽量なアルミを採用。Jベンドはチタンスポークとの相性が悪くコスト増につながるため、エンデューロモデルのスポークはチタンではなく、スチール製が選ばれている。重量は前後セットで1,791グラム。このカテゴリーとしては非常に軽量な仕上がりであり、剛性としなり具合を絶妙に両立させている。なお、ホイールセットには予備スポークが同梱されており、現場でのトラブルにも迅速に対応できる仕様となっている。

メンテナンス性を考慮した新型ハブの設計

ホイールとともに進化したのが、新設計のハブである。高い耐久性と一貫したパフォーマンスを誇りつつも、最大の特徴はそのメンテナンス性にある。従来のカップ&コーン方式は、確かに微調整が可能でレース用として高性能ではあるが、定期的なグリスアップや調整を要する。しかし、多くの一般ライダーはこのメンテナンスを怠たりがちであるのが現状だ。そのため、シマノは今回からカートリッジベアリング方式に移行。これによりユーザー自身での調整が不要となり、日常的な使用での信頼性が大幅に向上した。さらに、ハブは3.5度(約103ポイント)のエンゲージメントアングルを備え、素早く駆動を伝達しつつ、低い回転抵抗、軽さ、高耐久性のバランスにも優れている。

既存ユーザーへの配慮と互換性

なお、M9200シリーズではクランクやチェーン、ローターは従来品と互換性を保持しており、前世代の9100シリーズのクランクをすでに所有しているユーザーにも配慮された仕様となっている。例えば、既存のクランクを生かしつつDi2化したい場合は、シフター、リアディレイラー、バッテリー、充電器のみを追加購入すれば良い。これにより、最小限の投資で新世代の電動システムへとアップグレードを行えるのだ。誰もが信頼できるXTR

今回登場したXTRは、単に速く走るためのパーツではない。壊れにくく、扱いやすく、常に一定の性能を発揮する、そんな安心して戦える機材として仕上げられているのだ。限界に挑むトップライダーたちの走りを支えるという役割を持ちながら、その技術や思想は、一般ユーザーにとっても大きな魅力となるだろう。次回Vol.2では、トップライダーやテストライダーによるフィールドインプレッションにより、新型XTRの真の実力を掘り下げていく。

提供:シマノ、text:Jinya Nishiwaki. photo:Makoto AYANO