フルモデルチェンジを果たしたIRCのFormula Proにフォーカスする特集第3弾。このページではシリーズ初のチューブレスレディモデル「Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT(フォーミュラプロ・チューブレスレディ・スーパーライト)の解説とインプレッションをお届けする。走行感を語ってくれたのはヒルクライマーとしてお馴染みのフリージャーナリスト、ハシケンさんだ。

IRC Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT(写真は25C:220g)

IRC Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT(写真は25C:220g)

Formula Proとして初めてチューブレスレディ(TLR)仕様とされた「S-LIGHT(スーパーライト)」。チューブレス(TL)ではなくTLRをあえて採用したのは、その名が示すように軽量性をファーストプライオリティとしたから。23Cで205g、25Cで220gという重量を実現したこのタイヤが目指すのはヒルクライムを最速で駆け抜けること。Formula Pro TLR S-LIGHTはこれまで重量面でチューブレスタイヤを敬遠し、超軽量クリンチャーやチューブラーを選んできたクライマー達へ新たな選択肢を示す。

具体的な数値で比較してみよう。現在ヒルクライムシーンで上位入賞者たちが使用するタイヤの主流となっているのは、160g前後の超軽量クリンチャー+60g前後のラテックスチューブ、もしくは200g程度のチューブラータイヤ+15g程度のチューブラーテープといった220g前後の組み合わせだろう。

一方、チューブレスレディのS-LIGHTには30cc(おおよそ30g)のシーラント、5gのバルブ(IRC製/50mmの場合)が必要となり、23Cタイヤでは合計重量が240g程度となる。その差は約20g。これを多いと見るか少ないと見るかは意見が分かれるところだろうが、重量面において大きなデメリットは無いといっても差し支えないはずだ。

今回編集部で計測した5本のS-LIGHTうち最も軽量な重量は218g。その他は219gが1本、220gが2本、221gが1本という結果だ

今回編集部で計測した5本のS-LIGHTうち最も軽量な重量は218g。その他は219gが1本、220gが2本、221gが1本という結果だ

そして、チューブレスタイヤはクリンチャーを凌駕する転がり性能と路面追従性、そして耐パンク性能を備えている。もちろん、S-LIGHTも。チューブレスタイヤのメリットはそのままに、ウィークポイントであった重量を克服したS-LIGHTは、超軽量クリンチャーやチューブラータイヤを総合力で大きく上回る可能性がある。

とはいえ、ここまでは机上の理論。実際に軽量クリンチャーやチューブラータイヤをヒルクライムレースで使ってきたトップクライマーのハシケンさんの目にS-LIGHTはどう映るのか。それではインプレッションに移ろう。実走テストの場としたのは奥多摩の時坂峠(標高577m)だ。

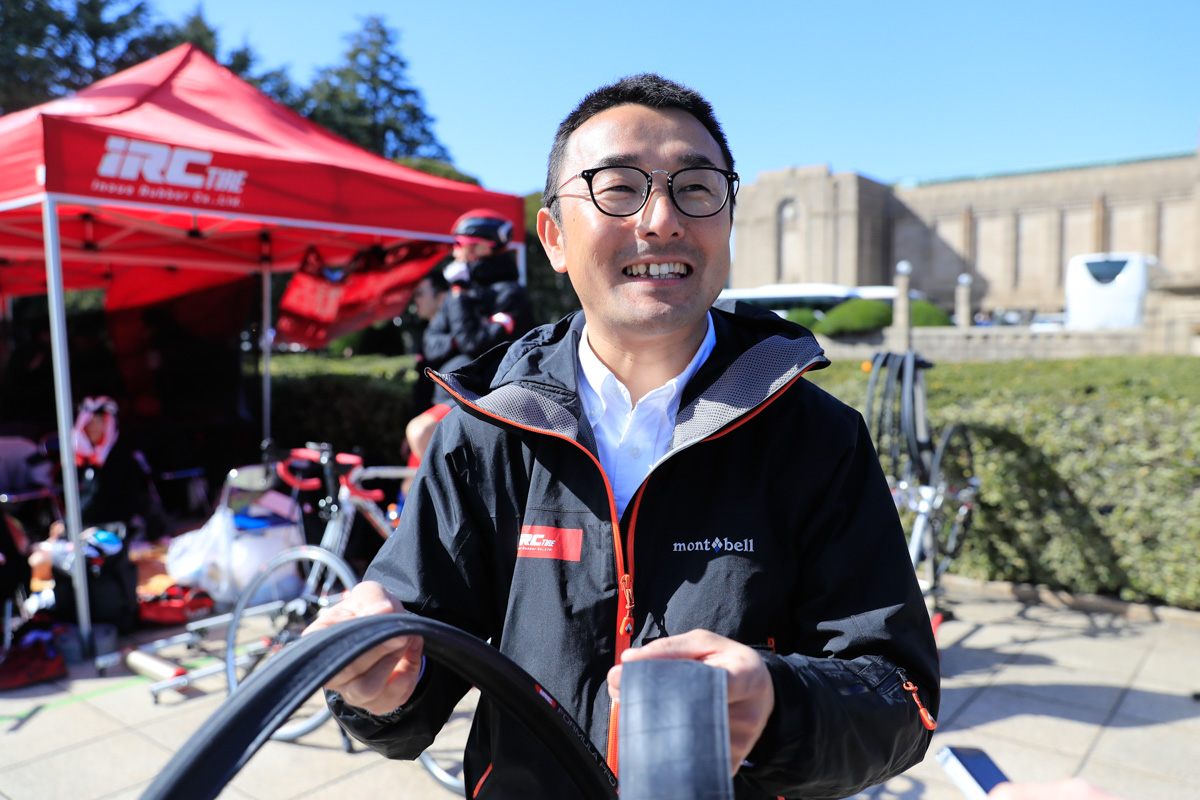

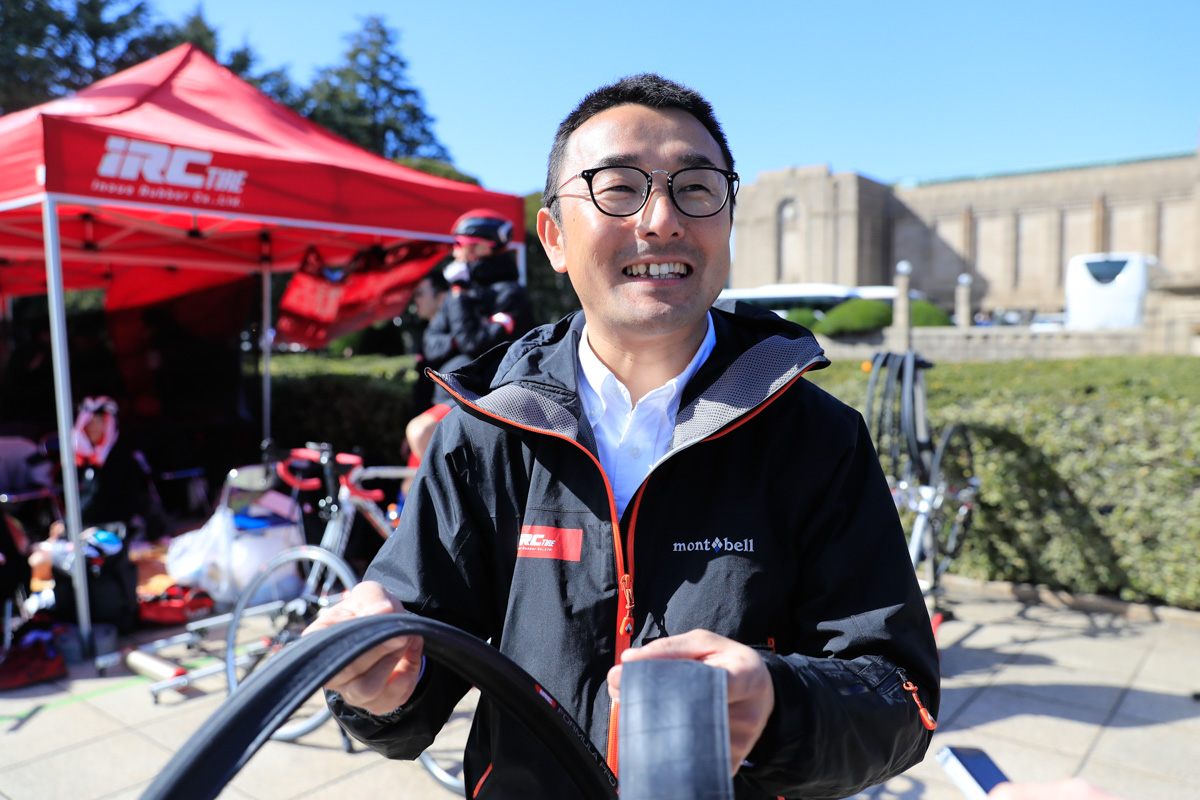

ヒルクライマーとして知られているフリージャーナリストのハシケンさん 橋本謙司(フリージャーナリスト)

ヒルクライマーとして知られているフリージャーナリストのハシケンさん 橋本謙司(フリージャーナリスト)

自転車専門媒体で活動するフリーランスジャーナリスト。ツールド八ヶ岳、石鎚山ヒルクライム、Mt.富士ヒルクライム(一般の部)などのヒルクライムレースはじめ、ツールド宮古島などロードレースでの優勝経験もあり。機材へのこだわりは強く、レースで勝つためのカスタマイズは惜しまない。身長171cm、体重61kg。

個人HP:http://www.hashikenbase.com

持ち前の登坂力でグイグイと坂を駆け上がってくる

持ち前の登坂力でグイグイと坂を駆け上がってくる

実際にヒルクライムで使用してみると、高ケイデンスを維持しやすく、急勾配でトルクが掛かった時の転がりも軽いです。感覚としては軽量ホイールとチューブラータイヤの組み合わせに近いです。クランクが2時~5時の位置を通過する瞬間に感じられる軽快さがその組み合わせに似ていますし、S-LIGHTはヒルクライムレースで十分に通用するでしょう。

トレッドデザインの特徴である縦溝も良い働きをしています。ヒルクライマーは空気圧を高く設定する傾向にあるので7気圧でテストしてみましたが、しなやかなトレッド部が荒れた路面でも凹凸をいなし、ロードインフォメーションを均一に伝えてくれるので、スムーズに登れる印象を受けました。このタイヤを評価するにあたって、この軽快さやスムーズさは非常に重要な要素だと思います。

チューブレスにはヒルクライムというイメージがないとテスト前に話したハシケンさん。インプレッションはいかに

チューブレスにはヒルクライムというイメージがないとテスト前に話したハシケンさん。インプレッションはいかに

良いフィーリングを感じさせるキーポイントはタイヤの重量でしょう。これまでのチューブレスタイヤは軽量クリンチャーと比較すると重量で劣っていた部分がありましたが、新型は同じ土俵に立てるスペックになったと言えるはずです。もちろんカタログ上のスペックだけでは語れないので、僕も実際に使用するまではいわゆるヒルクライム系タイヤの軽快さには敵わないだろうと思っていましたよ。でも実際は、それらのタイヤといい勝負をしています。

この数年でヒルクライマーのトップ選手の中でも選択する機材への意識が、カタログ上の重量から転がり抵抗の軽さへと移り変わってきた雰囲気があります。その理由は、富士ヒルクライムの選抜クラスはレースの高速化が進み、単純に軽さだけではない性能の恩恵を受けられるようになってきたことがあるはずです。S-LIGHTは23Cが最軽量サイズですが、転がり抵抗の小ささによるアドバンテージを期待し、あえて25Cというチョイスも良いと思います。

一方で、乗鞍のようなハードコースに向いているかどうかは、その場を走ってみないと分からないというのが正直なところです。チューブレスタイヤの転がりの軽さは低速でも感じられるので、乗鞍でもメリットはあるはずです。軽量クリンチャーにはない快適性なども含め、重量との天秤に掛けた総合力で判断してみたいですね。この快適性は日常使いという面でもアドバンテージになるでしょう。

IRC Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT

IRC Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT

加えて、S-LIGHTは軽量タイヤにありがちな挙動のピーキーさは一切なく、オールラウンドモデルのRBCCと遜色が無いくらいグリップとハンドリング性能に優れています。ヒルクライム向けと聞いていましたが、ロードレースでも十分に活躍してくれるでしょう。僕個人的な意見としては、ツール・ド・おきなわなど起伏のあるコースでは軽さを求めてS-LIGHTを選んでみたいです。

IRCの試験ではRBCCの方が転がり抵抗値が小さかったという測定結果も出ているそうです。チューブレスレディタイヤはシーラントがタイヤ内に溜まることが抵抗になっているという意見もありますし、長距離で登坂と下りを繰り返すレースではRBCCの方が数値データ上で有利になる可能性も否定できません。重量面と転がり抵抗を考慮してRBCCとS-LIGHTを選び分けるのもいいでしょう。

ただ、超軽量ヒルクライムタイヤに匹敵する上りの軽快さと、下りでも安心できるグリップを有しているというのは実際に感じた性能です。そして、チューブレスタイヤのメリットはトップ選手のものだけではなく、自分の限界に挑戦するヒルクライマーの皆さんにも感じられるもの。価格も懐に優しい設定なので、これからチューブレスタイヤに挑戦したい方へオススメしたいタイヤです。

「レース用タイヤに求めている性能に近い感覚を得られるタイヤ」ハシケンさん

「レース用タイヤに求めている性能に近い感覚を得られるタイヤ」ハシケンさん

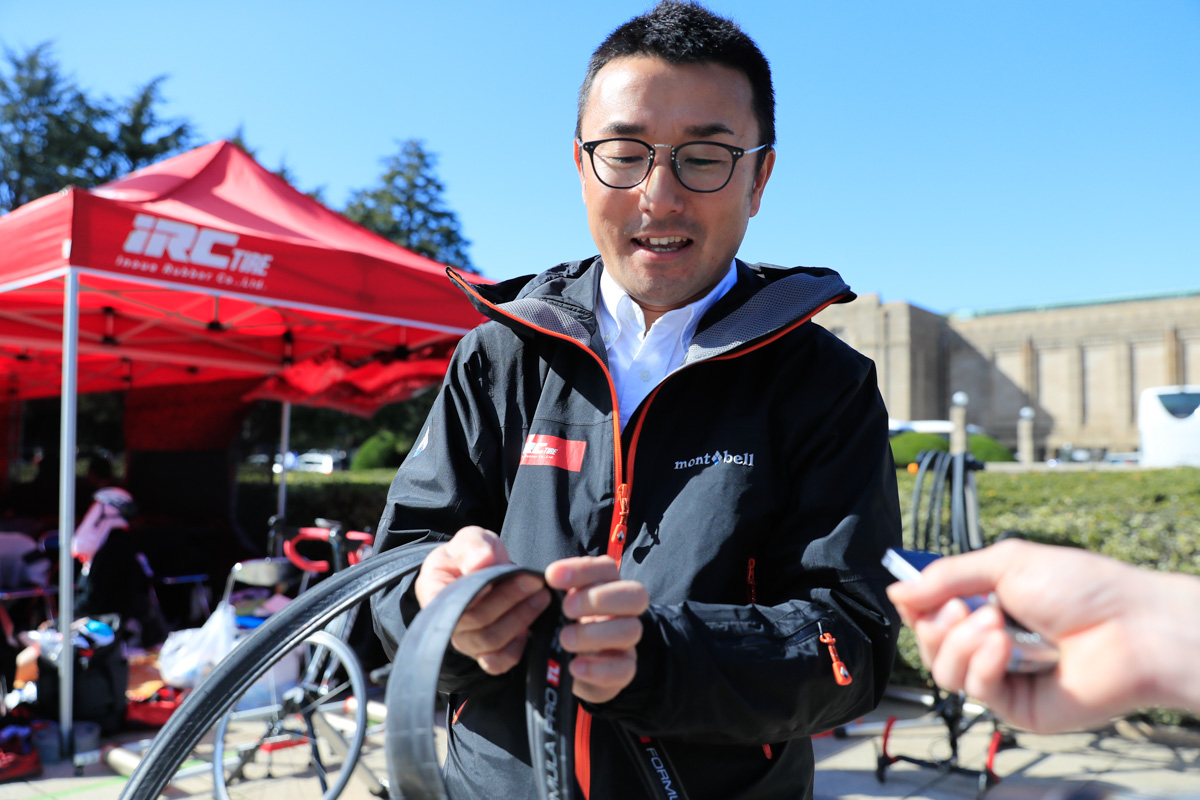

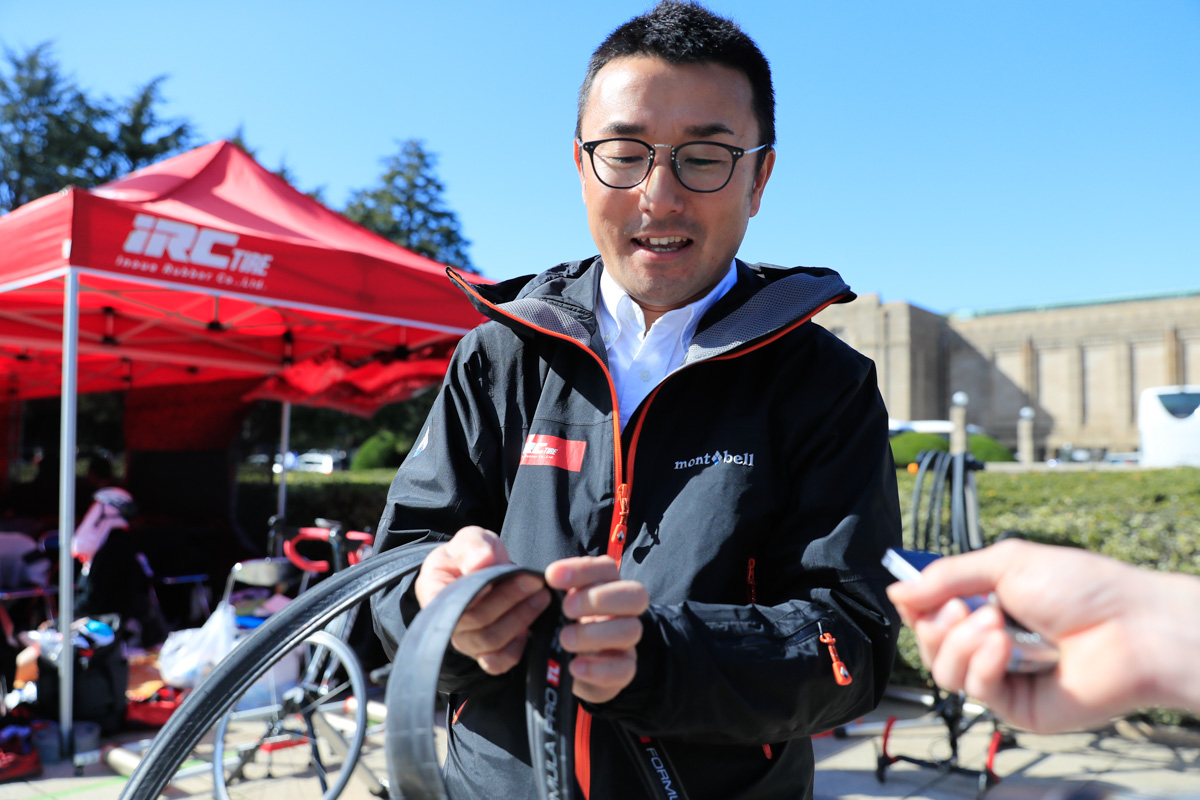

TLとTLRの説明を行ってくれるIRCの山田浩志さん

TLとTLRの説明を行ってくれるIRCの山田浩志さん

本特集では当たり前のように、チューブレス(TL)とチューブレスレディ(TLR)は異なるものという前提で話を進めてきてしまった。一通りの技術解説、インプレッションを終えたところで、改めてTLとTLRの違いを説明しよう。

向かって右側はRBCC(チューブレス)。S-LIGHTとは異なり、タイヤの裏面がゴム張りとなっている。

向かって右側はRBCC(チューブレス)。S-LIGHTとは異なり、タイヤの裏面がゴム張りとなっている。

一方、「軽量化を追求するということは、安全性を犠牲にしている可能性があるということ」と山田さんは言う。TLRは空気の保持性をどの程度確保する設計とするかは各ブランドでまちまち。その結果としてTLと同じような重量になってしまったり、低転がり抵抗のアドバンテージを犠牲にしてしまうこともありうるという。加えて、TLRの場合はシーラント剤で皮膜を作り上げるため、その分の重量が加算されるということも考慮したいポイントだ。

どちらのタイプも一長一短があり、どちらが優れているということではなく、ユーザーの好みや運用方法によって適したタイプが違ってくるはずだ。

新型Formula Proはビード周りをメッシュで覆い、強度を高めている

新型Formula Proはビード周りをメッシュで覆い、強度を高めている

デメリットは専用ホイールを用意する必要があり、ホイールブランドのラインアップに影響される点。近年はTL仕様のホイールも増えてきており、ユーザーの選択肢が豊かになっていることは頭に入れておきたい。もちろん初めてチューブレスを扱う際の作業に戸惑うことがあることもデメリットの一つだと言える。

軽量かつ転がりを軽くS-LIGHTは作られています

軽量かつ転がりを軽くS-LIGHTは作られています

ホイールの話に移ったためタイヤとホイールの設計についても触れておこう。いずれもISOやETRTO規格が設定されており、規格に準拠することが設計において重要だと山田さんは考えている。IRCではETRTO規格のホイールやリムであれば組付け作業性と安全性に問題は無いという。専用タイヤとホイールについても規格通りの設計であれば安心して使うことができる。

ちなみにTubeless Readyというのは商標であり、この表記を製品名に使用しているブランドは多くない。ブランドごとにそれぞれ異なっているが、便宜的にチューブレスレディと呼んでいるのが実情だ。

チューブレスタイヤのパンク修理剤「ファストリスポーン」

チューブレスタイヤのパンク修理剤「ファストリスポーン」

先述のコラムで「IRCはパンク応急処置に対する解決策を提案している」と説明した。それが「ファストリスポーン」の存在だ。天然ゴムエマルジョンを成分としたシーラントだが、通常のシーラントとは異なり、注入するとシーラントがムース状となってタイヤ内の隅々まで行き渡るという特徴を持つ。

液体シーラントの場合はサイドウォールまで巡らせるために、ホイールを何度もシェイクする必要があったが、ムース状のファストリスポーンの場合はその必要はない。ボンベ内のガスもシーラントと同時にタイヤ内に注入されていくため、充填後のポンプでのポンピング回数は少なくて済むこともポイントだ。大きな切り傷ではない限り、ファストリスポーンで修復できる可能性が高いという。

ファストリスポーンに付属するアダプターがあれば米式バルブに対応させることが可能だ

ファストリスポーンに付属するアダプターがあれば米式バルブに対応させることが可能だ  ファストリスポーンはムース状のシーラント剤だ

ファストリスポーンはムース状のシーラント剤だ

また、ファストリスポーンに付属するフレンチバルブ用アダプターは米式の口金に対応している。万が一、ファストリスポーンで修復した後に空気が抜けるというトラブルが発生した場合でも、このアダプターさえあればガソリンスタンドで空気を充填でき、助かる可能性がある。もちろん原則は自己責任で。

TLタイヤを使用する際に、パンク対処法としてのシーラントを先に入れておくか、ファストリスポーンで後から入れるかはユーザーの自由だ。チューブレス、チューブレスレディを使用するならぜひ頭の片隅に置いて欲しいプロダクトだ。

クライマー向けに開発されたTLRタイヤ Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT

IRC Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT(写真は25C:220g)

IRC Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT(写真は25C:220g) Formula Proとして初めてチューブレスレディ(TLR)仕様とされた「S-LIGHT(スーパーライト)」。チューブレス(TL)ではなくTLRをあえて採用したのは、その名が示すように軽量性をファーストプライオリティとしたから。23Cで205g、25Cで220gという重量を実現したこのタイヤが目指すのはヒルクライムを最速で駆け抜けること。Formula Pro TLR S-LIGHTはこれまで重量面でチューブレスタイヤを敬遠し、超軽量クリンチャーやチューブラーを選んできたクライマー達へ新たな選択肢を示す。

具体的な数値で比較してみよう。現在ヒルクライムシーンで上位入賞者たちが使用するタイヤの主流となっているのは、160g前後の超軽量クリンチャー+60g前後のラテックスチューブ、もしくは200g程度のチューブラータイヤ+15g程度のチューブラーテープといった220g前後の組み合わせだろう。

一方、チューブレスレディのS-LIGHTには30cc(おおよそ30g)のシーラント、5gのバルブ(IRC製/50mmの場合)が必要となり、23Cタイヤでは合計重量が240g程度となる。その差は約20g。これを多いと見るか少ないと見るかは意見が分かれるところだろうが、重量面において大きなデメリットは無いといっても差し支えないはずだ。

今回編集部で計測した5本のS-LIGHTうち最も軽量な重量は218g。その他は219gが1本、220gが2本、221gが1本という結果だ

今回編集部で計測した5本のS-LIGHTうち最も軽量な重量は218g。その他は219gが1本、220gが2本、221gが1本という結果だ そして、チューブレスタイヤはクリンチャーを凌駕する転がり性能と路面追従性、そして耐パンク性能を備えている。もちろん、S-LIGHTも。チューブレスタイヤのメリットはそのままに、ウィークポイントであった重量を克服したS-LIGHTは、超軽量クリンチャーやチューブラータイヤを総合力で大きく上回る可能性がある。

とはいえ、ここまでは机上の理論。実際に軽量クリンチャーやチューブラータイヤをヒルクライムレースで使ってきたトップクライマーのハシケンさんの目にS-LIGHTはどう映るのか。それではインプレッションに移ろう。実走テストの場としたのは奥多摩の時坂峠(標高577m)だ。

ヒルクライマー・ハシケンが語るFormula Pro S-LIGHT

インプレライダープロフィール

ヒルクライマーとして知られているフリージャーナリストのハシケンさん 橋本謙司(フリージャーナリスト)

ヒルクライマーとして知られているフリージャーナリストのハシケンさん 橋本謙司(フリージャーナリスト)自転車専門媒体で活動するフリーランスジャーナリスト。ツールド八ヶ岳、石鎚山ヒルクライム、Mt.富士ヒルクライム(一般の部)などのヒルクライムレースはじめ、ツールド宮古島などロードレースでの優勝経験もあり。機材へのこだわりは強く、レースで勝つためのカスタマイズは惜しまない。身長171cm、体重61kg。

個人HP:http://www.hashikenbase.com

「トップクライマーが選択肢に入れていい」ハシケン

正直に言ってしまうと、これまでIRCがラインアップするタイヤや、チューブレスという形式のタイヤ自体に"軽量"や"ヒルクライム用"というイメージが無く、レーサーとしてシビアな目線で見てしまうと選択肢には挙がらない存在でした。そのイメージは今回のテストまでです。結論から言ってしまうと、新型S-LIGHTはレース用タイヤに求めている性能に近い感覚を得られるタイヤでした。 持ち前の登坂力でグイグイと坂を駆け上がってくる

持ち前の登坂力でグイグイと坂を駆け上がってくる 実際にヒルクライムで使用してみると、高ケイデンスを維持しやすく、急勾配でトルクが掛かった時の転がりも軽いです。感覚としては軽量ホイールとチューブラータイヤの組み合わせに近いです。クランクが2時~5時の位置を通過する瞬間に感じられる軽快さがその組み合わせに似ていますし、S-LIGHTはヒルクライムレースで十分に通用するでしょう。

トレッドデザインの特徴である縦溝も良い働きをしています。ヒルクライマーは空気圧を高く設定する傾向にあるので7気圧でテストしてみましたが、しなやかなトレッド部が荒れた路面でも凹凸をいなし、ロードインフォメーションを均一に伝えてくれるので、スムーズに登れる印象を受けました。このタイヤを評価するにあたって、この軽快さやスムーズさは非常に重要な要素だと思います。

チューブレスにはヒルクライムというイメージがないとテスト前に話したハシケンさん。インプレッションはいかに

チューブレスにはヒルクライムというイメージがないとテスト前に話したハシケンさん。インプレッションはいかに 良いフィーリングを感じさせるキーポイントはタイヤの重量でしょう。これまでのチューブレスタイヤは軽量クリンチャーと比較すると重量で劣っていた部分がありましたが、新型は同じ土俵に立てるスペックになったと言えるはずです。もちろんカタログ上のスペックだけでは語れないので、僕も実際に使用するまではいわゆるヒルクライム系タイヤの軽快さには敵わないだろうと思っていましたよ。でも実際は、それらのタイヤといい勝負をしています。

この数年でヒルクライマーのトップ選手の中でも選択する機材への意識が、カタログ上の重量から転がり抵抗の軽さへと移り変わってきた雰囲気があります。その理由は、富士ヒルクライムの選抜クラスはレースの高速化が進み、単純に軽さだけではない性能の恩恵を受けられるようになってきたことがあるはずです。S-LIGHTは23Cが最軽量サイズですが、転がり抵抗の小ささによるアドバンテージを期待し、あえて25Cというチョイスも良いと思います。

一方で、乗鞍のようなハードコースに向いているかどうかは、その場を走ってみないと分からないというのが正直なところです。チューブレスタイヤの転がりの軽さは低速でも感じられるので、乗鞍でもメリットはあるはずです。軽量クリンチャーにはない快適性なども含め、重量との天秤に掛けた総合力で判断してみたいですね。この快適性は日常使いという面でもアドバンテージになるでしょう。

IRC Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT

IRC Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT 加えて、S-LIGHTは軽量タイヤにありがちな挙動のピーキーさは一切なく、オールラウンドモデルのRBCCと遜色が無いくらいグリップとハンドリング性能に優れています。ヒルクライム向けと聞いていましたが、ロードレースでも十分に活躍してくれるでしょう。僕個人的な意見としては、ツール・ド・おきなわなど起伏のあるコースでは軽さを求めてS-LIGHTを選んでみたいです。

IRCの試験ではRBCCの方が転がり抵抗値が小さかったという測定結果も出ているそうです。チューブレスレディタイヤはシーラントがタイヤ内に溜まることが抵抗になっているという意見もありますし、長距離で登坂と下りを繰り返すレースではRBCCの方が数値データ上で有利になる可能性も否定できません。重量面と転がり抵抗を考慮してRBCCとS-LIGHTを選び分けるのもいいでしょう。

ただ、超軽量ヒルクライムタイヤに匹敵する上りの軽快さと、下りでも安心できるグリップを有しているというのは実際に感じた性能です。そして、チューブレスタイヤのメリットはトップ選手のものだけではなく、自分の限界に挑戦するヒルクライマーの皆さんにも感じられるもの。価格も懐に優しい設定なので、これからチューブレスタイヤに挑戦したい方へオススメしたいタイヤです。

「レース用タイヤに求めている性能に近い感覚を得られるタイヤ」ハシケンさん

「レース用タイヤに求めている性能に近い感覚を得られるタイヤ」ハシケンさん Formula Pro Tubeless Ready S-LIGHT(スーパーライト)

| サイズ | 重量 | 空気圧 | 価格 |

| 700×23C | 205g | 600~800kPa、6.0~8.0kgf/cm2、90~115PSI | 7,600円 |

| 700×25C | 220g | 600~800kPa、6.0~8.0kgf/cm2、90~115PSI | 7,600円 |

| 700×28C | 250g | 550~700kPa、5.5~7.0kgf/cm2、80~100PSI | 7,600円 |

| 700×30C | 275g | 450~600kPa、4.5~6.0kgf/cm2、65~90PSI | 7,600円 |

コラム「TLとTLRの違いって何?」

TLとTLRの説明を行ってくれるIRCの山田浩志さん

TLとTLRの説明を行ってくれるIRCの山田浩志さん 本特集では当たり前のように、チューブレス(TL)とチューブレスレディ(TLR)は異なるものという前提で話を進めてきてしまった。一通りの技術解説、インプレッションを終えたところで、改めてTLとTLRの違いを説明しよう。

チューブレス

メーカーからの出荷段階でタイヤ自体に空気保持機能を有したもの。シーラントを充填する必要が無く、運用の手間が少ない。加えてパンク発生時の安全性はTLの方が優れているという。IRCはTLにはシーラントを使用しなくても良いとしている。それはパンクの応急処置に関する解決策をすでに提案・用意しているから。詳しくは後述する。 向かって右側はRBCC(チューブレス)。S-LIGHTとは異なり、タイヤの裏面がゴム張りとなっている。

向かって右側はRBCC(チューブレス)。S-LIGHTとは異なり、タイヤの裏面がゴム張りとなっている。 チューブレスレディ

出荷段階では空気保持機能を備えていないタイヤを表している。装着時にシーラントを充填、タイヤ内にゴムの被膜を構成し、空気保持機能を追加する作業が必要だ。TLRは空気保持層が設けられていないため、タイヤ自体を軽量に仕上げることが可能になる。一方、「軽量化を追求するということは、安全性を犠牲にしている可能性があるということ」と山田さんは言う。TLRは空気の保持性をどの程度確保する設計とするかは各ブランドでまちまち。その結果としてTLと同じような重量になってしまったり、低転がり抵抗のアドバンテージを犠牲にしてしまうこともありうるという。加えて、TLRの場合はシーラント剤で皮膜を作り上げるため、その分の重量が加算されるということも考慮したいポイントだ。

どちらのタイプも一長一短があり、どちらが優れているということではなく、ユーザーの好みや運用方法によって適したタイプが違ってくるはずだ。

新型Formula Proはビード周りをメッシュで覆い、強度を高めている

新型Formula Proはビード周りをメッシュで覆い、強度を高めている チューブレスタイプ(レディ含む)のメリット/デメリット

これまでも語られて来たように転がり抵抗が小さいことが大きなメリットとなる。低転がり抵抗を実現すると空気圧セッティングの幅が広がり、快適性を求めて低圧に設定してもクリンチャーと同じようなフィーリングで走ることができる。一方で、高圧にセッティングすれば、よりパフォーマンスを発揮しやすくなる。デメリットは専用ホイールを用意する必要があり、ホイールブランドのラインアップに影響される点。近年はTL仕様のホイールも増えてきており、ユーザーの選択肢が豊かになっていることは頭に入れておきたい。もちろん初めてチューブレスを扱う際の作業に戸惑うことがあることもデメリットの一つだと言える。

軽量かつ転がりを軽くS-LIGHTは作られています

軽量かつ転がりを軽くS-LIGHTは作られています ホイールとタイヤの設計について

また、TLとTLRの区別はタイヤだけではなく、ホイール(リム)にも適用されている場合がある。具体的にはチューブレステープでスポーク穴を塞ぐ必要が”ある”物がチューブレスレディと呼ばれている。タイヤと同様、空気保持のために作業を加える必要がある物がTLRと覚えておけば良いだろう。ちなみにTLとTLRの”タイヤ”は、TLとTLRホイールどちらにも使用可能だ。ホイールの話に移ったためタイヤとホイールの設計についても触れておこう。いずれもISOやETRTO規格が設定されており、規格に準拠することが設計において重要だと山田さんは考えている。IRCではETRTO規格のホイールやリムであれば組付け作業性と安全性に問題は無いという。専用タイヤとホイールについても規格通りの設計であれば安心して使うことができる。

ちなみにTubeless Readyというのは商標であり、この表記を製品名に使用しているブランドは多くない。ブランドごとにそれぞれ異なっているが、便宜的にチューブレスレディと呼んでいるのが実情だ。

IRC ファストリスポーン使用のすすめ

チューブレスタイヤのパンク修理剤「ファストリスポーン」

チューブレスタイヤのパンク修理剤「ファストリスポーン」 先述のコラムで「IRCはパンク応急処置に対する解決策を提案している」と説明した。それが「ファストリスポーン」の存在だ。天然ゴムエマルジョンを成分としたシーラントだが、通常のシーラントとは異なり、注入するとシーラントがムース状となってタイヤ内の隅々まで行き渡るという特徴を持つ。

液体シーラントの場合はサイドウォールまで巡らせるために、ホイールを何度もシェイクする必要があったが、ムース状のファストリスポーンの場合はその必要はない。ボンベ内のガスもシーラントと同時にタイヤ内に注入されていくため、充填後のポンプでのポンピング回数は少なくて済むこともポイントだ。大きな切り傷ではない限り、ファストリスポーンで修復できる可能性が高いという。

ファストリスポーンに付属するアダプターがあれば米式バルブに対応させることが可能だ

ファストリスポーンに付属するアダプターがあれば米式バルブに対応させることが可能だ  ファストリスポーンはムース状のシーラント剤だ

ファストリスポーンはムース状のシーラント剤だ また、ファストリスポーンに付属するフレンチバルブ用アダプターは米式の口金に対応している。万が一、ファストリスポーンで修復した後に空気が抜けるというトラブルが発生した場合でも、このアダプターさえあればガソリンスタンドで空気を充填でき、助かる可能性がある。もちろん原則は自己責任で。

TLタイヤを使用する際に、パンク対処法としてのシーラントを先に入れておくか、ファストリスポーンで後から入れるかはユーザーの自由だ。チューブレス、チューブレスレディを使用するならぜひ頭の片隅に置いて欲しいプロダクトだ。

IRC ファストリスポーン

| 容量 | 50ml |

| 材質 | 天然ゴム エマルジョン |

| 価格 | 1,000円(税抜) |

提供:IRC 制作:シクロワイアード編集部