市民100kmマスターズに優勝した花田俊太の自筆レポート。12回目のおきなわ挑戦で、前回はパンクで勝利のチャンスを逃がした。しかしその悔しさを糧に生活、トレーニング、レースの走り方などすべてを見直して、この日のために取り組んだという。徹底的ともいえる熱心さが実を結んだ。

市民100kmマスターズに優勝した花田俊太 photo:Makoto AYANO

「ハナケン兄貴」こと花田俊太です。「ホビーレーサーの甲子園」とも言われるツール・ド・おきなわ。3年前の2022年はパンクで表彰台を逃し、それ以来「パンクがなかったら…」ではなく、次こそは自分の力で表彰台に上がりたい、その気持ちがどこかでくすぶり続けていた。

基本的にロードレースは年2回、ニセコクラシックとおきなわを走っているが、自分の弱点ははっきりしていた。「沖縄で勝つためには、やるしかない。」そう決意してトレーニングの取り組み方だけでなく、生活もすべて見直して、過去一番の準備と調整を行ってレースに挑んだ。

過去の戦績

これまでおきなわには2014年に50kmで参加してから、50kmに3回、100kmに4回、140kmに今1回、それぞれ出走していて、かれこれ9回目の出場となる。どのカテゴリでも徐々に入賞、表彰台に近付いてはいたものの、表彰台は遠い目標だった。

そんな中で自信をつけたのは2022年の100kmマスターズでの走り。与那の登りで4人に絞られた一人に入り、あわや表彰台、というときに残り15kmでパンクして、それを逃してしまった。走り自体には満足していたし、レースも楽しかったが…。やはり何かやり残してきた感はぬぐえなかった。

2022年の市民レース100kmマスターズは左追間昭一が栗山和之(soleil de l'est)を下して優勝している photo:Satoru Kato

そんな中、9月末頃だろうか、優勝候補で最大のライバルと目される栗山さん(soleil de l'est)が「過去一番の身体のキレと仕上がり」と言っている…。マジかよ。JBCFでも過去にクライムリーダーを取るほど十分に強い人が過去最強だというのを見て、正直無理じゃない?と思ったが、ここで一念発起。そんな最強の相手と闘って倒してこそ勝利に価値があるじゃないか、と思い直した。

「ここまで来たらてっぺんを取るしかない」その思いがきっと自分を突き動かした。過去一番仕上がった相手に、過去一番練習を積み上げた自分をぶつけてやる。そう思ってトレーニングに取り組んだ。

過去のツール・ド・おきなわのリザルト

2014年市民レース50km サーティー 1:22:24 8位

2015年市民レース50km サーティー 1:15:09 15位

2016年市民レース50km サーティー 1:15:07 5位

2017年市民レース100km アンダー39 3:07:10 36位

2018年市民レース100km アンダー39 2:55:49 15位

2019年市民レース100km オープン 2:52:06 8位

2020年(コロナ蔓延により開催中止)

2021年(コロナ蔓延により開催中止)

2022年市民レース100km マスターズ 3:08:27 27位

2023年市民レース140km マスターズ 3:57:14 17位

2024年 (豪雨災害により開催中止)

トレーニングとペダリングフォーム改造

過去のトレーニングについて簡単に書くと、直近の3、4年ほどはL2、L3の強度を中心とするトレーニングをメインに、ワークアウトを固定したルーティーンをだらだらと続けていた。当然、トレーニングを始めてから10年も経過するとただ続けるだけでは伸びはほんのわずかで、体重調整を間違えるとパワーウェイトレシオは簡単にマイナスになってしまう。

ちなみにここまで来るとL4以上のワークアウトが身体へのダメージの割に現状のパフォーマンスへのプラスはほぼないことは薄々感じていたため一切取り組んでおらず、週末のエンデュランス系のZwiftイベントで数分のミニレースを7倍以上で本気で踏む、程度のことしかしていない。

トレーニングの内容について、おきなわに向けて課題は明らかだった。とにかく後半で失速する、踏めずに脱落する。エンデュランス能力が圧倒的に足りなかった。これまで弱い持久力を強い心肺機能で無理やり動かして耐えている自覚はあった。1時間程度のヒルクライムならなんとかなる。だが、ラインレースを本気でとるにはトレーニングボリュームが圧倒的に足りない。ならば増やすしかない。毎日朝練はしているけど増やすにはどうするか、何が必要で、何が不要なのか……?

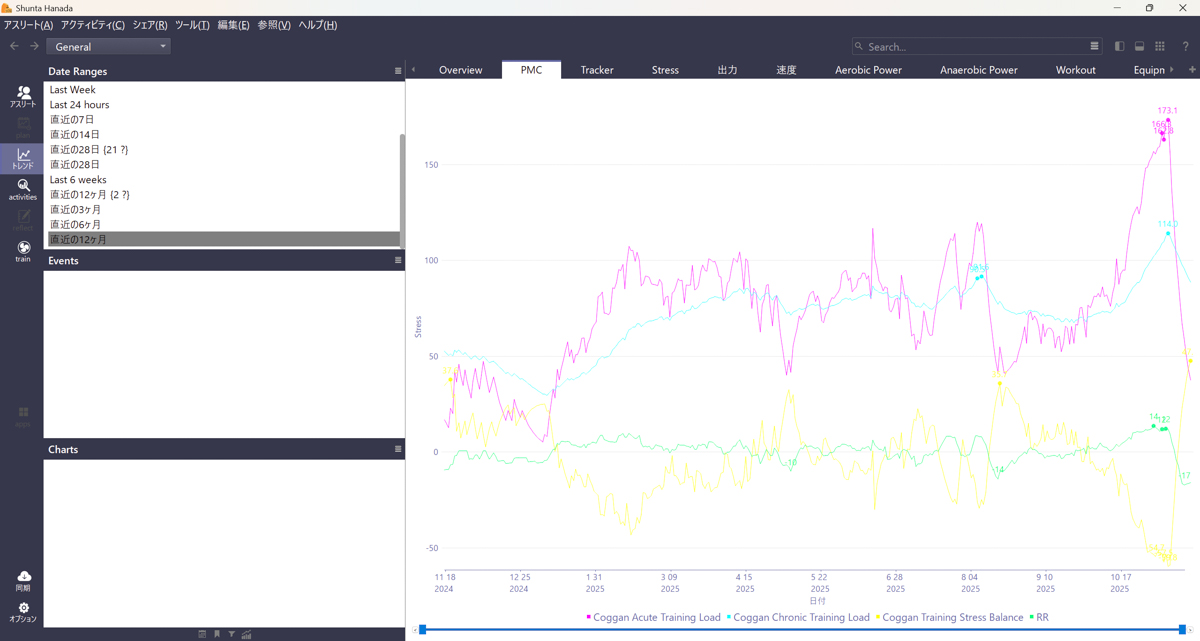

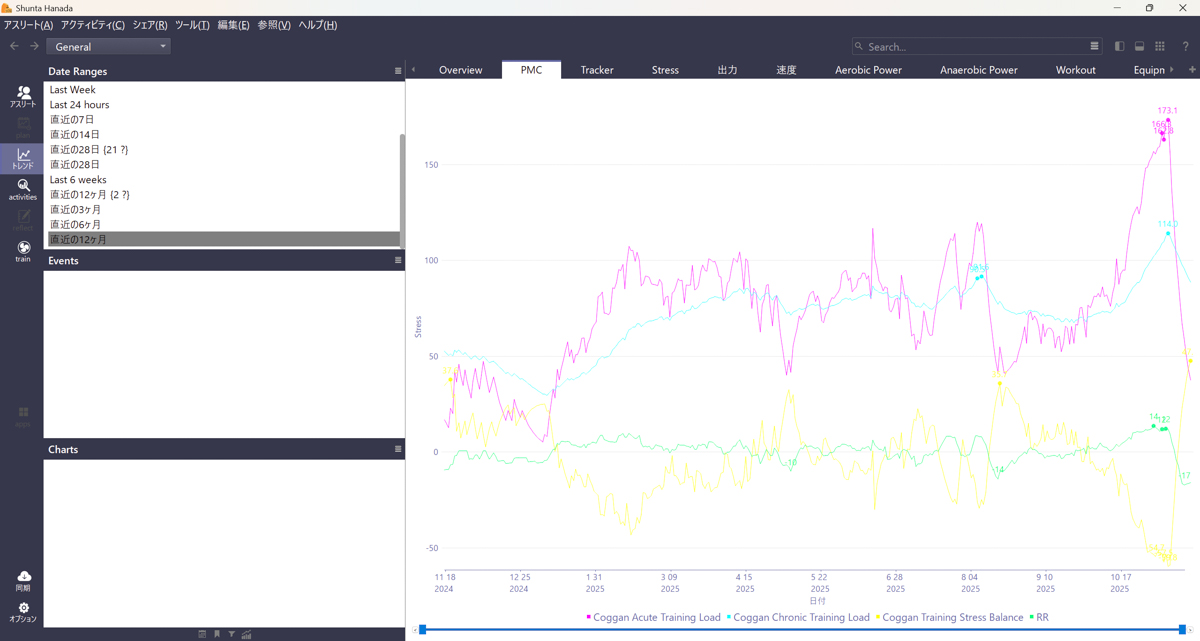

GoldenCheetahでのCTLの推移

本気で考えた結果、仕事は簡単には変えられないので生活改造し、早朝4時前には起きて家事を済ませ、すぐローラーに飛び乗るという生活が始まった。やる気になれば人間なんとかなるものだ…。今では3時前には目が覚める体になってしまった。

そうして積み上げたCTLは114。そう聞くと大したことはないようだが、Coggan Acute Training Loadの値は173.1まで急上昇しており、いかにおきなわに向けて追い込んだのかわかっていただけるかと思う。

笑い話だが、ここまでボリュームを増やして汗だくでトレーニングを継続すると、これまでに感じたことのないお股の擦れに苛まれた。股間回りの太ももが擦り傷だらけで真っ赤にはれ上がって痛々しかった。めっちゃ痛い。シャモアクリームで対処したが、本当に効果あるんだな…。ずーっと前に妻のために買ってあったAssosの製品だが、今では手放せないアイテムとなっている。

Garminでとれるようになった心電図が役に立った

固着したクリート。こうなる前にクリーニングしなければ!

もう一つ、ずっと悩んでいたのがペダリングフォームだ。特に左右の脚で各筋肉の発火タイミング、強さ、方向がまったく違う。左右で使い方が異なるので、当然体の歪みが強くなり、違和感ばかりが膨らんでいた。

クリートの前後位置、向き、サドルの高さ、どのサドルを使うか。ああでもないこうでもないと繰り返し、体の使い方を一から見直していくと、自然と近年主流となりつつある前乗りで上から踏みつけるようなペダリングがしっくりきてパワーも出しやすく持続しやすいようだったので、そのフォームを体に叩き込んだ。

これまた笑い話なのが、久しぶりにクリートを動かそうとしたら、錆に錆びたボルトが固着して回らない……さすがに放置しすぎたか。つま先の向きを外向き、内向きとしばらく試したけれど、やっぱりニュートラルが一番のようだったのでこれで固定。さすがに一度も試していないサドル位置をいきなり使うのはためらわれたので、バイク自体のセッティングは変えずに挑んだが、ゴール前の映像を見ると先端の数センチにしか乗っていないTTポジションような状態だったので、ここは今後の課題として煮詰めようと思っている。

減量と健康不安

おきなわに向けて最も過酷だったのが体重管理、減量だった。9月末の赤城山ヒルクライムは個人的に思い入れのある大会で、ここに向けて一度仕上げようとしたものの、結局体重が71kgから68kg程度に落ちただけで、減りはしたが理想とは程遠かった。せめて65kgは切って、理想的には62kgにしたい。

残り1カ月半ではなかなか厳しい目標なのでどうするか悩んだが、最初の一週間で加速させるために1日500kcal生活を敢行。当然トレーニングを積みながら、である。

なんだかんだで勢いがついて減っていき、1週間前には目標である62kgに到達。ところがその週末、慰労会があり、そこで飲んで食べてしまった結果、翌朝70kgになってしまった。完全にやっちまった。やってしまったものは仕方ないので、もう一度急ブレーキを踏んでなんとか2日で戻したが…。正直、不健康にもほどがあるので真似はしないで欲しい。

運動性心房細動

実はもう一つ健康不安を抱えていた。症状に気づいたのは数年前。心拍計の数値が上限値と思われる230まで振り切れ、上げ止まりしていたのがきっかけ。出始めた当初はなんだか胸が重いような、若干苦しいような気がする、くらいの軽い症状だった。

年に2回か3回ある程度で、とくに健康上の不安を感じるほどではなかったのだが、昨年の少し暖かくなり始めたころからちょっと強度を高めるとすぐに細動が出るようになり、それもほぼ毎日、という状態になってしまった。

さすがにこれはまずい。これが原因で倒れたりするんじゃなかろうかという不安が常に付きまとい、今年に入っていろいろ検査をしたものの、少し心肥大はあるけど健康、MRIでも心臓は良く動いていて、機能的な異常は見つからず所見なし。根治治療としてアブレーション手術を勧められたものの、自転車の運動に原因があるのは明らかで、それをやめれば症状も出ないんだよなと思うと踏み切れなかった。

実はこれがL4以上をやりたくない主要因の一つだったりもするが、最近は付き合い方もなんとなくわかってきて、しばらく症状がない状態を継続できているので、これも研究対象として取り組んでいこうと思う。

機材

バイクはトレックÉmonda SLR 9 +スラムeTap AXS

バイクはトレックÉmonda SLR 9 eTap AXSに、フロント54-41T、リア10-33T。以上はいつもと変わらないが、今回のレースでは新機材として次の2つを投入した。タイヤとTPUチューブだ。

ピレリ P Zero Race RS Tube Type

ピレリ P Zero Smartube RS

このタイヤとチューブの組み合わせ、今各所で言われているがかなり革命的と言っていいほどの性能で、感覚的にはとにかく何だかよくわからないくらい速い。さらに特に乗り心地については特筆すべきもので、前作もLatex超えとの触れ込みだったが、今回はそう言われても納得の振動吸収性がある。またチューブの空気保持力は厚手のブチルをも凌駕するレベルで圧が抜けない。これは長時間のライドとなるロードレースなどでも重要な要素なので評価できるポイントとなる。

あえてマイナス面を言うならばTPUチューブ特有の走行時の甲高いノイズがほぼ無くなってしまい、聴覚的な速さは失われている。また、チューブ取り付け時に気づいた点として、空気を入れない状態でも前作はすんなり入ったのに、今作は入らない。微妙にリムフック部の直径より短いようで、膨らませてから取り付ける基本を守らないと噛みこんでしまう危険があるので注意が必要だった。

レースまで

今回も金曜日に沖縄入りして那覇で一泊、土曜日に名護に移動して受付とバイク預けを済ませた後にコースを車で試走して確認するというパターンとした。毎年の動きをパターン化できるとレース前に考えることを減らせるので、このようなルーティーンに落ち着いている。

いつもは沖縄入りしてから食べる量を一気に増やしてエネルギーを十分チャージするのが恒例だったが、今年は体重を気にして食べる量は調整した。というのに金曜の夜はステーキ600gとごはん山盛り4皿を食べる。個人的には完全に消化されて胃は空で走りたいので、2日前に多く食べて、前日はほどほどにという感じで、前日の朝食は炭水化物を中心に控えめに、昼はバナナだけで夜はチキンライスを1皿食べるのみにとどめた。当日の朝食はホテルが提供してくれるパンとサラダをサンドイッチにして食べるのが恒例となっている。

スタート前の朝食はサラダをサンドイッチにしたもの

スタート地点へは名護からオクマリゾートまで知り合いに車で送ってもらい、そこから奥への送迎バスで向かうので朝は早い。とはいえ、最近は生活を変えたせいか1時に目が覚め、2時に目が覚め、3時に目が覚めるので特に問題なく起きることができたが正直寝不足…。車とバスの中で目をつぶってはみたものの、睡眠のように休めた感じはないけど、しないよりはマシと信じたい。

今回は日中暑さが厳しくなる予報もあり、飲み残して余ることが多いドリンクだったが、MAURTENのノーマルとカフェイン入りで2本、事前に飲み切る用を1本持って行った。

奥集落のスタート地点では最前列をとってスタートを待つ

ロードレースは相手の持ち札を探り、自分の持ち札からカードを切り、相手の手札を潰しあうカードゲームのようなものだ。前日に車でコースを試走しながら、危険ポイントがないか、何か景色が変わった部分がないかを確認し、同時にどこでレースが動くか、自分が仕掛けるならどこで仕掛けるべきか、実際のコースと自分の感覚とのズレも補正しながら考えていた。

レース予想としては、2023・2022年大会とも2位のパックさんこと栗山選手が積極的にペースを作って人数を減らしにかかると思われ、マスターズは経験値があり老獪な選手が多いので、高い強度・ペースでは無理な仕掛けは起こらない可能性が高い。基本的にはこれに合わせて自分も人数を削る動きをし、勝負は羽地の登り、仕掛けるのは1本目のトンネルを抜けた先で斜度が上がるその瞬間、というイメージだった。

「レース前談義」という名の探り合い

奥のスタート地点に到着し、バスを降りて会場を歩いていると栗山選手をお見掛けしたので「今年はなぜかシード外れたんです」と言うと、「だったら、花田さんが先頭に追い付けないように最初から爆上げします。宣言しときますわ」と。なるほど、これは本気だ!

さらにその場には前年覇者の井上さんもいて、「あ、この方はあの動画で6倍爆上げしてた…」と紹介いただくと、ああ!と。どんな認識のされ方なんだ俺は。

そそくさと退散し、整列の位置取りを優先。それもあってアップ無しになってしまったが、果たして最初の爆上げについていけるのか、不安しかなかった。

レース

100kmレースのスタートは、いつも突然その時がやってくる。今年も例にもれず「後5分で出発しまーす!」号令からスタート位置に移動したが、そのタイミングでさっきまで反応していたパワーメーターが突然沈黙して反応がなくなった。「え、このタイミングで? 」とクランクを回転させると起動するはずが、うんともすんとも言わない。原因を探る間もなく号砲とともにスタートが切られた。

奥の登り

整列組のほぼ最前列からスタートできたので、スタートから間もなく先頭の見える位置に上がることができた。前方を見ると確かに先ほどの栗山選手が上げにかかっているが、どうもいつもと様子が違う。それにかぶせて上げようとする選手が3~4名程度はいるように見え、明らかにいつもより強い人が多そうだ、というのをこの時点で感じていた。

自分はというと、アップなしでもいきなり全力で踏めるとはいえ、やっぱり血が巡っていない感じがしてちょっとしんどい。その日の調子は登り始めるとだいたいわかるが、これは大丈夫かな...? というのが正直な気持ちだった。

とりあえず早く登り終わってくれと思っていたが、下りに入ると急に緩む。せっかく棒状になって人が減らせそうなのに元に戻るともったいないので、自分のペースで行くとすぐに先頭に出てしまった。

「兄貴は下りやっぱ速いね!」と声をかけられたが、自分では自覚ないから実際どうなんだろう? 下りきった平坦では続々と集団が追い付いてきたようで、過去数年で例のない大集団だった。前でローテに入って距離をこなし、最初のセレクションがかかる登りに備えた。

与那の登り

登り始めてすぐ複数の選手が先頭を引き、それなりに速いペースで展開する。斜度が一時的に8%に上がるような場面でも強度としては高めで、強い選手が多そうだなぁ、という雰囲気。

ただ最初の長めの8%…以前も仕掛けた場所だが、ここに入って急に先頭がお見合いっぽくなるので前に出てしまった。あまり仕掛けて千切ったりすることは考えず、ペースで削っていく。以前の反省から、余裕があって呼吸が乱れない強度にとどめることを意識したが…。タイムなどを見ると前回同様、いやむしろそれ以上だったかもしれないが、自分の感覚メーター的には登りながらでもある程度回復できるくらいの強度にとどめていた。

前回レースでちぎれてしまった後半斜度の上がる長めの坂もなんなく先頭クリア。そうこうしているうちにKOMが近づいてくるが、右からラインを大きく外して岡選手がアタック!このまま取れるかなとか考えていた自分が甘かったが、後ろをまったく気にしていなかったので完全に不意打ちをくらう形になってしまった。

学校坂~東村の平坦

与那を登り切った。いつもなら2~3名、多くても4名くらいのところ、集団は8名と多かった。この8名、さすがに与那でついてきただけあって脚が揃っている。ローテもきれいに回るし、栗山選手と私以外に結果2位になった岡選手や5位の中島選手が登りでは上げにかかるし、当然のように井上選手もついてきているし、さらにもう1名INOUE RACINGの選手。これは協力されると厄介そうだ…。

登りは緩むと皆が回復してしまうので、そのときだけ前に出てペースを維持して休ませないようにするが、みんなまだまだ元気で自分以外も出てくるのでその必要性も低く、誰かがペースを上げにかかるのでそれに合わせていく。

ここで、岡選手、今年のニセコクラシックで一緒に逃げた選手だが、今回も「ここから行けますかね?」と言ってきた。どう考えても6人を残すと全員一致で追いかけてくるのは間違いない…。相当なスピードで逃げることができなければ決まらないだろうということで、ここは静観。

明らかに1名はどこかで脱落しそうな雰囲気だったが、GINRIN熊本の選手はまったくの未知数、岡選手も中島選手も同じくらいの力を感じる。「過去一番練習を積み上げた漢がこんなにいるのか…」と思うと半ば絶望的な気分で、今回もなかなか厳しいレースになりそうだった。

慶佐次の登り

一つ目の長い平坦のあと、湾を挟んで前後に2つほど登りがあるが、ここで栗山選手が右から大きくラインを外して上げていくのが見えた。これはアタックだと直感的に感じたので、すかさずチェック。登り始めて割とすぐに横に並びかけて、しっかりチェックしていることを見せつつ、なんならまだ上げる様子を見せてプレッシャーをかける。

自然と前に出るので、この後は自分のペースで。ダメージをくらわずに下りと平坦ですぐ回復できる範囲で上げていく。このあたりから新しいフォームでのバイクを進ませるリズムがつかめてきたのか、やたら速く進む気がしてめちゃくちゃ気持ちいい。バイクがスイスイ進むので感覚メーター的には抑え気味のはずだが、実際はかなりのパワーだったのかもしれない…。

有銘の登り~カヌチャを越えて最後の平坦

登りでは自分が自然と前に出て、引く時間が長くなった。感覚メーター的にはノーダメージの範囲内だが、じわじわ削るように攻撃を続けていると、気づいたら1人、また1人と脱落し、カヌチャの登りに差し掛かるころには自分を入れて4人になっていた。「後続引き離しましょう」とローテを順調に回していく。

「これで決まりですかね?」と栗山選手に話しかけるが「まだ4人いるからね」と。そりゃそうだ。

ここでスプリントポイントがあるのだが、自分はまったく忘れており、見えてきた目前でローテ交代を促したため、後ろにいた栗山選手にスプリント賞を譲る形となった。「えっ?スプリント…」と言われた時にはもう遅し、徳にもならない徳を積んでしまった。

この時点で栗山選手、岡選手、GINRIN熊本の安武選手が残っていた。岡選手は「もうダメ……あぁあ!もう無理、先に行って!」と断末魔の叫びをあげていたが、なかなか千切れない。安武選手は涼しげな顔をしていて未知数なのでこれは要注意だ。栗山選手は途中から明らかに自分をチェックして合わせる動きに変わったので、警戒して脚を残していそうだから、羽地はガチンコの勝負になるかもしれない。

そうこうしているとすぐに羽地が近づいてきて、気が付いたら登り口の手前で先頭を走ってしまっていた。しまった…。後ろだと各選手の様子を伺いやすいが、先頭だと仕掛けられたときに反応が遅れるかもしれない。仕方なくそのまま登りへと突入していった。

勝負の登り、羽地ダム

脚の残り具合がいまひとつわからないため、いきなり全開で入ることはせず、まずは感覚メーター9割くらいで様子を見ようとペダルを回していく。少し登ったが誰も前に出てくる様子はないので振り返って、あれ?となった。誰もいない…。

ちょっと後ろに視線をやると、ばらけて20~25mくらいは離れている。

マジか。このペースじゃ最後までもたないだろうから様子を見られている?タレて落ちてくるのを待たれている? 一瞬で頭を駆け巡ったが、いや、ペースで離れるならイケる!勝負のタイミングは今しかない!!と直感したので、それまで多少緩めていた脚を10割で踏んでペースを一気に上げる。

これは決まった。残り距離、斜度、脚の残り具合、何も心配なかった。振り向けば緩むから、後は最後まで振り向かず全力で踏むだけだ。

このまま勝ってしまうのか?本当に?

先頭を一人ゴールに向かって走るのは本当に不思議な気持ちだった。

信じられない。だけれども今、事実として自分だけがここにいる。

頂上を過ぎてゴールまで

ピークを過ぎての下りは緩いカーブで、緩めれば追い付かれるリスクが高いのでガンガン飛ばしていく。最終コーナーを曲がり、あと2kmもないゴールを目指して走る。きっと今頃、「100kmマスターズの先頭は1名、花田選手!」と会場に響いている頃だ。妻も娘も聞いて応援してくれているかな、と考えていた。

市民レース100km マスターズを制した花田俊太 photo:Makoto AYANO

緩いカーブを抜けて、直線の先にゲートが見える。ここで初めて後ろを振り返ったが……誰もいない。本当に勝ったんだ。100mほど手前で脚を止め、ゴールに向けて高々と手を挙げた。これが夢だったんだ。ついに実現したぞ。

4位だった最大のライバル、栗山和之(soleil de l'est)

レースを終えて

ゴールラインを切り、会場に向かうが、振り返れば完勝と言ってもいいレース内容で、実にすがすがしい気分だった。しかもなんだこれは。全然疲れていないぞ…。なんなら100kmもう一本走れそうなんだけど。

ポガチャル選手がものすごい勢いでゴールに飛び込んでもケロっとしているけど、こういうことなのか?ちょっと今までにない感覚で戸惑ってしまった。

市民100kmマスターズのメイン集団がフィニッシュ

同じレースを走った中島選手や、ニセコクラシックで一緒に逃げた中尾選手らが次々と帰ってきて、「取りました!」と喜びを分かち合った。

だが、ゴールしたのに妻と娘がなかなか来ない。なんでだろう?と思っていたら、なんと優勝だと思っていなかったらしい。聞くと、いつも同じレースだった左迫間選手が別クラスの先頭でフィニッシュに入ってきたので、てっきり負けたのだと勘違いしたとのこと。なんてこった。

市民100kmマスターズに優勝した花田俊太 photo:Makoto AYANO

会場内でもレース後の感想に花が咲く。栗山選手は「もう途中で優勝をあきらめた」と言っていた。そんなに強かったのか、俺。また、2022年にパンクしたとき一緒に走っていた香川選手には「どうしちゃったんですか兄貴、覚醒しちゃって」と言われ、確かにそう見えるだろうなと思って笑ってしまった。自分でもびっくりするほど仕上がっていたような気がする。

届きそうで届かなかったおきなわの表彰台に娘と上がることができるなんて、本当に夢のようだ。トレーニング時間を捻出するために、子供の世話をほとんど一手に引き受けてくれた妻に感謝し、この勝利を捧げる。

ライバル栗山選手、2位の岡選手とお互いの健闘を称える

当日は私の友人のつてでつながりのある地元チームのNewSun Racingの皆様の打ち上げに混ぜていただき、レースやトレーニング談義に花を咲かせた。

New Sun Racingのみなさんの打ち上げに混ぜてもらい、祝勝の夜に

翌週もご近所の強強おじさんが集まった祝勝会で祝っていただいた。みんな自分のことのように喜んでくれるのが素直にうれしい。年齢も環境も似ているので、トレーニングの話題やご近所トークに花が咲き、楽しい時間だった。やっぱりおきなわで勝つってインパクトあるよなぁ。

ご近所の強強おじさんが集まったビリヤニ祝勝会で祝っていただいた

レースを振り返って

頭を使い、自分の持っているカードをよく理解し、切るべきときにカードを切れたように思う。脚を使うところ、人に合わせるところ、仕掛けるところ、すべてがかみ合った結果だ。それに加えて、どの登りもものすごく短く感じた。あ、もう終わり?みたいな感じで、調子がよかった査証かもしれない。

補給戦略ではいつもレースであまりドリンクを飲まずに走りきってしまうことが多いが、今回は登りで力を使うたびに下りに入ったら積極的にドリンクを摂ってグリコーゲンの回復を促すことを意識した。これが最後までスタミナを切らさないためにとてもよかったかもしれない。

ポジションはまだ完全には固まっていないので、クランク長の再検討も含めて煮詰めていく必要がありそうだ。

次は…100km連覇か、140kmか、年齢を考えるとはたまた200kmか?少し時間をかけて取り組み方と合わせて考えたいと思う。まだまだ強くなる途中だと感じているので、どこまでできるのか試したい。

後日談

妻が「ちゃんとゴールのガッツポーズを見たかった、もう一回勝って」なんて簡単に言うけどさ、大変なんだよ??

市民レース100km マスターズ

1位 花田俊太 2:46:43.619

2位 岡正二郎(カデナロケッツ)

3位 安武英治(チームGINRIN熊本)

4位 栗山和之(soleil de l'est)

5位 中島龍

6位 寺西剛(SIMIZU RACING)

「ハナケン兄貴」こと花田俊太です。「ホビーレーサーの甲子園」とも言われるツール・ド・おきなわ。3年前の2022年はパンクで表彰台を逃し、それ以来「パンクがなかったら…」ではなく、次こそは自分の力で表彰台に上がりたい、その気持ちがどこかでくすぶり続けていた。

基本的にロードレースは年2回、ニセコクラシックとおきなわを走っているが、自分の弱点ははっきりしていた。「沖縄で勝つためには、やるしかない。」そう決意してトレーニングの取り組み方だけでなく、生活もすべて見直して、過去一番の準備と調整を行ってレースに挑んだ。

過去の戦績

これまでおきなわには2014年に50kmで参加してから、50kmに3回、100kmに4回、140kmに今1回、それぞれ出走していて、かれこれ9回目の出場となる。どのカテゴリでも徐々に入賞、表彰台に近付いてはいたものの、表彰台は遠い目標だった。

そんな中で自信をつけたのは2022年の100kmマスターズでの走り。与那の登りで4人に絞られた一人に入り、あわや表彰台、というときに残り15kmでパンクして、それを逃してしまった。走り自体には満足していたし、レースも楽しかったが…。やはり何かやり残してきた感はぬぐえなかった。

そんな中、9月末頃だろうか、優勝候補で最大のライバルと目される栗山さん(soleil de l'est)が「過去一番の身体のキレと仕上がり」と言っている…。マジかよ。JBCFでも過去にクライムリーダーを取るほど十分に強い人が過去最強だというのを見て、正直無理じゃない?と思ったが、ここで一念発起。そんな最強の相手と闘って倒してこそ勝利に価値があるじゃないか、と思い直した。

「ここまで来たらてっぺんを取るしかない」その思いがきっと自分を突き動かした。過去一番仕上がった相手に、過去一番練習を積み上げた自分をぶつけてやる。そう思ってトレーニングに取り組んだ。

過去のツール・ド・おきなわのリザルト

2014年市民レース50km サーティー 1:22:24 8位

2015年市民レース50km サーティー 1:15:09 15位

2016年市民レース50km サーティー 1:15:07 5位

2017年市民レース100km アンダー39 3:07:10 36位

2018年市民レース100km アンダー39 2:55:49 15位

2019年市民レース100km オープン 2:52:06 8位

2020年(コロナ蔓延により開催中止)

2021年(コロナ蔓延により開催中止)

2022年市民レース100km マスターズ 3:08:27 27位

2023年市民レース140km マスターズ 3:57:14 17位

2024年 (豪雨災害により開催中止)

トレーニングとペダリングフォーム改造

過去のトレーニングについて簡単に書くと、直近の3、4年ほどはL2、L3の強度を中心とするトレーニングをメインに、ワークアウトを固定したルーティーンをだらだらと続けていた。当然、トレーニングを始めてから10年も経過するとただ続けるだけでは伸びはほんのわずかで、体重調整を間違えるとパワーウェイトレシオは簡単にマイナスになってしまう。

ちなみにここまで来るとL4以上のワークアウトが身体へのダメージの割に現状のパフォーマンスへのプラスはほぼないことは薄々感じていたため一切取り組んでおらず、週末のエンデュランス系のZwiftイベントで数分のミニレースを7倍以上で本気で踏む、程度のことしかしていない。

トレーニングの内容について、おきなわに向けて課題は明らかだった。とにかく後半で失速する、踏めずに脱落する。エンデュランス能力が圧倒的に足りなかった。これまで弱い持久力を強い心肺機能で無理やり動かして耐えている自覚はあった。1時間程度のヒルクライムならなんとかなる。だが、ラインレースを本気でとるにはトレーニングボリュームが圧倒的に足りない。ならば増やすしかない。毎日朝練はしているけど増やすにはどうするか、何が必要で、何が不要なのか……?

本気で考えた結果、仕事は簡単には変えられないので生活改造し、早朝4時前には起きて家事を済ませ、すぐローラーに飛び乗るという生活が始まった。やる気になれば人間なんとかなるものだ…。今では3時前には目が覚める体になってしまった。

そうして積み上げたCTLは114。そう聞くと大したことはないようだが、Coggan Acute Training Loadの値は173.1まで急上昇しており、いかにおきなわに向けて追い込んだのかわかっていただけるかと思う。

笑い話だが、ここまでボリュームを増やして汗だくでトレーニングを継続すると、これまでに感じたことのないお股の擦れに苛まれた。股間回りの太ももが擦り傷だらけで真っ赤にはれ上がって痛々しかった。めっちゃ痛い。シャモアクリームで対処したが、本当に効果あるんだな…。ずーっと前に妻のために買ってあったAssosの製品だが、今では手放せないアイテムとなっている。

もう一つ、ずっと悩んでいたのがペダリングフォームだ。特に左右の脚で各筋肉の発火タイミング、強さ、方向がまったく違う。左右で使い方が異なるので、当然体の歪みが強くなり、違和感ばかりが膨らんでいた。

クリートの前後位置、向き、サドルの高さ、どのサドルを使うか。ああでもないこうでもないと繰り返し、体の使い方を一から見直していくと、自然と近年主流となりつつある前乗りで上から踏みつけるようなペダリングがしっくりきてパワーも出しやすく持続しやすいようだったので、そのフォームを体に叩き込んだ。

これまた笑い話なのが、久しぶりにクリートを動かそうとしたら、錆に錆びたボルトが固着して回らない……さすがに放置しすぎたか。つま先の向きを外向き、内向きとしばらく試したけれど、やっぱりニュートラルが一番のようだったのでこれで固定。さすがに一度も試していないサドル位置をいきなり使うのはためらわれたので、バイク自体のセッティングは変えずに挑んだが、ゴール前の映像を見ると先端の数センチにしか乗っていないTTポジションような状態だったので、ここは今後の課題として煮詰めようと思っている。

減量と健康不安

おきなわに向けて最も過酷だったのが体重管理、減量だった。9月末の赤城山ヒルクライムは個人的に思い入れのある大会で、ここに向けて一度仕上げようとしたものの、結局体重が71kgから68kg程度に落ちただけで、減りはしたが理想とは程遠かった。せめて65kgは切って、理想的には62kgにしたい。

残り1カ月半ではなかなか厳しい目標なのでどうするか悩んだが、最初の一週間で加速させるために1日500kcal生活を敢行。当然トレーニングを積みながら、である。

なんだかんだで勢いがついて減っていき、1週間前には目標である62kgに到達。ところがその週末、慰労会があり、そこで飲んで食べてしまった結果、翌朝70kgになってしまった。完全にやっちまった。やってしまったものは仕方ないので、もう一度急ブレーキを踏んでなんとか2日で戻したが…。正直、不健康にもほどがあるので真似はしないで欲しい。

運動性心房細動

実はもう一つ健康不安を抱えていた。症状に気づいたのは数年前。心拍計の数値が上限値と思われる230まで振り切れ、上げ止まりしていたのがきっかけ。出始めた当初はなんだか胸が重いような、若干苦しいような気がする、くらいの軽い症状だった。

年に2回か3回ある程度で、とくに健康上の不安を感じるほどではなかったのだが、昨年の少し暖かくなり始めたころからちょっと強度を高めるとすぐに細動が出るようになり、それもほぼ毎日、という状態になってしまった。

さすがにこれはまずい。これが原因で倒れたりするんじゃなかろうかという不安が常に付きまとい、今年に入っていろいろ検査をしたものの、少し心肥大はあるけど健康、MRIでも心臓は良く動いていて、機能的な異常は見つからず所見なし。根治治療としてアブレーション手術を勧められたものの、自転車の運動に原因があるのは明らかで、それをやめれば症状も出ないんだよなと思うと踏み切れなかった。

実はこれがL4以上をやりたくない主要因の一つだったりもするが、最近は付き合い方もなんとなくわかってきて、しばらく症状がない状態を継続できているので、これも研究対象として取り組んでいこうと思う。

機材

バイクはトレックÉmonda SLR 9 eTap AXSに、フロント54-41T、リア10-33T。以上はいつもと変わらないが、今回のレースでは新機材として次の2つを投入した。タイヤとTPUチューブだ。

ピレリ P Zero Race RS Tube Type

ピレリ P Zero Smartube RS

このタイヤとチューブの組み合わせ、今各所で言われているがかなり革命的と言っていいほどの性能で、感覚的にはとにかく何だかよくわからないくらい速い。さらに特に乗り心地については特筆すべきもので、前作もLatex超えとの触れ込みだったが、今回はそう言われても納得の振動吸収性がある。またチューブの空気保持力は厚手のブチルをも凌駕するレベルで圧が抜けない。これは長時間のライドとなるロードレースなどでも重要な要素なので評価できるポイントとなる。

あえてマイナス面を言うならばTPUチューブ特有の走行時の甲高いノイズがほぼ無くなってしまい、聴覚的な速さは失われている。また、チューブ取り付け時に気づいた点として、空気を入れない状態でも前作はすんなり入ったのに、今作は入らない。微妙にリムフック部の直径より短いようで、膨らませてから取り付ける基本を守らないと噛みこんでしまう危険があるので注意が必要だった。

レースまで

今回も金曜日に沖縄入りして那覇で一泊、土曜日に名護に移動して受付とバイク預けを済ませた後にコースを車で試走して確認するというパターンとした。毎年の動きをパターン化できるとレース前に考えることを減らせるので、このようなルーティーンに落ち着いている。

いつもは沖縄入りしてから食べる量を一気に増やしてエネルギーを十分チャージするのが恒例だったが、今年は体重を気にして食べる量は調整した。というのに金曜の夜はステーキ600gとごはん山盛り4皿を食べる。個人的には完全に消化されて胃は空で走りたいので、2日前に多く食べて、前日はほどほどにという感じで、前日の朝食は炭水化物を中心に控えめに、昼はバナナだけで夜はチキンライスを1皿食べるのみにとどめた。当日の朝食はホテルが提供してくれるパンとサラダをサンドイッチにして食べるのが恒例となっている。

スタート地点へは名護からオクマリゾートまで知り合いに車で送ってもらい、そこから奥への送迎バスで向かうので朝は早い。とはいえ、最近は生活を変えたせいか1時に目が覚め、2時に目が覚め、3時に目が覚めるので特に問題なく起きることができたが正直寝不足…。車とバスの中で目をつぶってはみたものの、睡眠のように休めた感じはないけど、しないよりはマシと信じたい。

今回は日中暑さが厳しくなる予報もあり、飲み残して余ることが多いドリンクだったが、MAURTENのノーマルとカフェイン入りで2本、事前に飲み切る用を1本持って行った。

ロードレースは相手の持ち札を探り、自分の持ち札からカードを切り、相手の手札を潰しあうカードゲームのようなものだ。前日に車でコースを試走しながら、危険ポイントがないか、何か景色が変わった部分がないかを確認し、同時にどこでレースが動くか、自分が仕掛けるならどこで仕掛けるべきか、実際のコースと自分の感覚とのズレも補正しながら考えていた。

レース予想としては、2023・2022年大会とも2位のパックさんこと栗山選手が積極的にペースを作って人数を減らしにかかると思われ、マスターズは経験値があり老獪な選手が多いので、高い強度・ペースでは無理な仕掛けは起こらない可能性が高い。基本的にはこれに合わせて自分も人数を削る動きをし、勝負は羽地の登り、仕掛けるのは1本目のトンネルを抜けた先で斜度が上がるその瞬間、というイメージだった。

「レース前談義」という名の探り合い

奥のスタート地点に到着し、バスを降りて会場を歩いていると栗山選手をお見掛けしたので「今年はなぜかシード外れたんです」と言うと、「だったら、花田さんが先頭に追い付けないように最初から爆上げします。宣言しときますわ」と。なるほど、これは本気だ!

さらにその場には前年覇者の井上さんもいて、「あ、この方はあの動画で6倍爆上げしてた…」と紹介いただくと、ああ!と。どんな認識のされ方なんだ俺は。

そそくさと退散し、整列の位置取りを優先。それもあってアップ無しになってしまったが、果たして最初の爆上げについていけるのか、不安しかなかった。

レース

100kmレースのスタートは、いつも突然その時がやってくる。今年も例にもれず「後5分で出発しまーす!」号令からスタート位置に移動したが、そのタイミングでさっきまで反応していたパワーメーターが突然沈黙して反応がなくなった。「え、このタイミングで? 」とクランクを回転させると起動するはずが、うんともすんとも言わない。原因を探る間もなく号砲とともにスタートが切られた。

奥の登り

整列組のほぼ最前列からスタートできたので、スタートから間もなく先頭の見える位置に上がることができた。前方を見ると確かに先ほどの栗山選手が上げにかかっているが、どうもいつもと様子が違う。それにかぶせて上げようとする選手が3~4名程度はいるように見え、明らかにいつもより強い人が多そうだ、というのをこの時点で感じていた。

自分はというと、アップなしでもいきなり全力で踏めるとはいえ、やっぱり血が巡っていない感じがしてちょっとしんどい。その日の調子は登り始めるとだいたいわかるが、これは大丈夫かな...? というのが正直な気持ちだった。

とりあえず早く登り終わってくれと思っていたが、下りに入ると急に緩む。せっかく棒状になって人が減らせそうなのに元に戻るともったいないので、自分のペースで行くとすぐに先頭に出てしまった。

「兄貴は下りやっぱ速いね!」と声をかけられたが、自分では自覚ないから実際どうなんだろう? 下りきった平坦では続々と集団が追い付いてきたようで、過去数年で例のない大集団だった。前でローテに入って距離をこなし、最初のセレクションがかかる登りに備えた。

与那の登り

登り始めてすぐ複数の選手が先頭を引き、それなりに速いペースで展開する。斜度が一時的に8%に上がるような場面でも強度としては高めで、強い選手が多そうだなぁ、という雰囲気。

ただ最初の長めの8%…以前も仕掛けた場所だが、ここに入って急に先頭がお見合いっぽくなるので前に出てしまった。あまり仕掛けて千切ったりすることは考えず、ペースで削っていく。以前の反省から、余裕があって呼吸が乱れない強度にとどめることを意識したが…。タイムなどを見ると前回同様、いやむしろそれ以上だったかもしれないが、自分の感覚メーター的には登りながらでもある程度回復できるくらいの強度にとどめていた。

前回レースでちぎれてしまった後半斜度の上がる長めの坂もなんなく先頭クリア。そうこうしているうちにKOMが近づいてくるが、右からラインを大きく外して岡選手がアタック!このまま取れるかなとか考えていた自分が甘かったが、後ろをまったく気にしていなかったので完全に不意打ちをくらう形になってしまった。

学校坂~東村の平坦

与那を登り切った。いつもなら2~3名、多くても4名くらいのところ、集団は8名と多かった。この8名、さすがに与那でついてきただけあって脚が揃っている。ローテもきれいに回るし、栗山選手と私以外に結果2位になった岡選手や5位の中島選手が登りでは上げにかかるし、当然のように井上選手もついてきているし、さらにもう1名INOUE RACINGの選手。これは協力されると厄介そうだ…。

登りは緩むと皆が回復してしまうので、そのときだけ前に出てペースを維持して休ませないようにするが、みんなまだまだ元気で自分以外も出てくるのでその必要性も低く、誰かがペースを上げにかかるのでそれに合わせていく。

ここで、岡選手、今年のニセコクラシックで一緒に逃げた選手だが、今回も「ここから行けますかね?」と言ってきた。どう考えても6人を残すと全員一致で追いかけてくるのは間違いない…。相当なスピードで逃げることができなければ決まらないだろうということで、ここは静観。

明らかに1名はどこかで脱落しそうな雰囲気だったが、GINRIN熊本の選手はまったくの未知数、岡選手も中島選手も同じくらいの力を感じる。「過去一番練習を積み上げた漢がこんなにいるのか…」と思うと半ば絶望的な気分で、今回もなかなか厳しいレースになりそうだった。

慶佐次の登り

一つ目の長い平坦のあと、湾を挟んで前後に2つほど登りがあるが、ここで栗山選手が右から大きくラインを外して上げていくのが見えた。これはアタックだと直感的に感じたので、すかさずチェック。登り始めて割とすぐに横に並びかけて、しっかりチェックしていることを見せつつ、なんならまだ上げる様子を見せてプレッシャーをかける。

自然と前に出るので、この後は自分のペースで。ダメージをくらわずに下りと平坦ですぐ回復できる範囲で上げていく。このあたりから新しいフォームでのバイクを進ませるリズムがつかめてきたのか、やたら速く進む気がしてめちゃくちゃ気持ちいい。バイクがスイスイ進むので感覚メーター的には抑え気味のはずだが、実際はかなりのパワーだったのかもしれない…。

有銘の登り~カヌチャを越えて最後の平坦

登りでは自分が自然と前に出て、引く時間が長くなった。感覚メーター的にはノーダメージの範囲内だが、じわじわ削るように攻撃を続けていると、気づいたら1人、また1人と脱落し、カヌチャの登りに差し掛かるころには自分を入れて4人になっていた。「後続引き離しましょう」とローテを順調に回していく。

「これで決まりですかね?」と栗山選手に話しかけるが「まだ4人いるからね」と。そりゃそうだ。

ここでスプリントポイントがあるのだが、自分はまったく忘れており、見えてきた目前でローテ交代を促したため、後ろにいた栗山選手にスプリント賞を譲る形となった。「えっ?スプリント…」と言われた時にはもう遅し、徳にもならない徳を積んでしまった。

この時点で栗山選手、岡選手、GINRIN熊本の安武選手が残っていた。岡選手は「もうダメ……あぁあ!もう無理、先に行って!」と断末魔の叫びをあげていたが、なかなか千切れない。安武選手は涼しげな顔をしていて未知数なのでこれは要注意だ。栗山選手は途中から明らかに自分をチェックして合わせる動きに変わったので、警戒して脚を残していそうだから、羽地はガチンコの勝負になるかもしれない。

そうこうしているとすぐに羽地が近づいてきて、気が付いたら登り口の手前で先頭を走ってしまっていた。しまった…。後ろだと各選手の様子を伺いやすいが、先頭だと仕掛けられたときに反応が遅れるかもしれない。仕方なくそのまま登りへと突入していった。

勝負の登り、羽地ダム

脚の残り具合がいまひとつわからないため、いきなり全開で入ることはせず、まずは感覚メーター9割くらいで様子を見ようとペダルを回していく。少し登ったが誰も前に出てくる様子はないので振り返って、あれ?となった。誰もいない…。

ちょっと後ろに視線をやると、ばらけて20~25mくらいは離れている。

マジか。このペースじゃ最後までもたないだろうから様子を見られている?タレて落ちてくるのを待たれている? 一瞬で頭を駆け巡ったが、いや、ペースで離れるならイケる!勝負のタイミングは今しかない!!と直感したので、それまで多少緩めていた脚を10割で踏んでペースを一気に上げる。

これは決まった。残り距離、斜度、脚の残り具合、何も心配なかった。振り向けば緩むから、後は最後まで振り向かず全力で踏むだけだ。

このまま勝ってしまうのか?本当に?

先頭を一人ゴールに向かって走るのは本当に不思議な気持ちだった。

信じられない。だけれども今、事実として自分だけがここにいる。

頂上を過ぎてゴールまで

ピークを過ぎての下りは緩いカーブで、緩めれば追い付かれるリスクが高いのでガンガン飛ばしていく。最終コーナーを曲がり、あと2kmもないゴールを目指して走る。きっと今頃、「100kmマスターズの先頭は1名、花田選手!」と会場に響いている頃だ。妻も娘も聞いて応援してくれているかな、と考えていた。

緩いカーブを抜けて、直線の先にゲートが見える。ここで初めて後ろを振り返ったが……誰もいない。本当に勝ったんだ。100mほど手前で脚を止め、ゴールに向けて高々と手を挙げた。これが夢だったんだ。ついに実現したぞ。

レースを終えて

ゴールラインを切り、会場に向かうが、振り返れば完勝と言ってもいいレース内容で、実にすがすがしい気分だった。しかもなんだこれは。全然疲れていないぞ…。なんなら100kmもう一本走れそうなんだけど。

ポガチャル選手がものすごい勢いでゴールに飛び込んでもケロっとしているけど、こういうことなのか?ちょっと今までにない感覚で戸惑ってしまった。

同じレースを走った中島選手や、ニセコクラシックで一緒に逃げた中尾選手らが次々と帰ってきて、「取りました!」と喜びを分かち合った。

だが、ゴールしたのに妻と娘がなかなか来ない。なんでだろう?と思っていたら、なんと優勝だと思っていなかったらしい。聞くと、いつも同じレースだった左迫間選手が別クラスの先頭でフィニッシュに入ってきたので、てっきり負けたのだと勘違いしたとのこと。なんてこった。

会場内でもレース後の感想に花が咲く。栗山選手は「もう途中で優勝をあきらめた」と言っていた。そんなに強かったのか、俺。また、2022年にパンクしたとき一緒に走っていた香川選手には「どうしちゃったんですか兄貴、覚醒しちゃって」と言われ、確かにそう見えるだろうなと思って笑ってしまった。自分でもびっくりするほど仕上がっていたような気がする。

届きそうで届かなかったおきなわの表彰台に娘と上がることができるなんて、本当に夢のようだ。トレーニング時間を捻出するために、子供の世話をほとんど一手に引き受けてくれた妻に感謝し、この勝利を捧げる。

当日は私の友人のつてでつながりのある地元チームのNewSun Racingの皆様の打ち上げに混ぜていただき、レースやトレーニング談義に花を咲かせた。

翌週もご近所の強強おじさんが集まった祝勝会で祝っていただいた。みんな自分のことのように喜んでくれるのが素直にうれしい。年齢も環境も似ているので、トレーニングの話題やご近所トークに花が咲き、楽しい時間だった。やっぱりおきなわで勝つってインパクトあるよなぁ。

レースを振り返って

頭を使い、自分の持っているカードをよく理解し、切るべきときにカードを切れたように思う。脚を使うところ、人に合わせるところ、仕掛けるところ、すべてがかみ合った結果だ。それに加えて、どの登りもものすごく短く感じた。あ、もう終わり?みたいな感じで、調子がよかった査証かもしれない。

補給戦略ではいつもレースであまりドリンクを飲まずに走りきってしまうことが多いが、今回は登りで力を使うたびに下りに入ったら積極的にドリンクを摂ってグリコーゲンの回復を促すことを意識した。これが最後までスタミナを切らさないためにとてもよかったかもしれない。

ポジションはまだ完全には固まっていないので、クランク長の再検討も含めて煮詰めていく必要がありそうだ。

次は…100km連覇か、140kmか、年齢を考えるとはたまた200kmか?少し時間をかけて取り組み方と合わせて考えたいと思う。まだまだ強くなる途中だと感じているので、どこまでできるのか試したい。

後日談

妻が「ちゃんとゴールのガッツポーズを見たかった、もう一回勝って」なんて簡単に言うけどさ、大変なんだよ??

市民レース100km マスターズ

1位 花田俊太 2:46:43.619

2位 岡正二郎(カデナロケッツ)

3位 安武英治(チームGINRIN熊本)

4位 栗山和之(soleil de l'est)

5位 中島龍

6位 寺西剛(SIMIZU RACING)

Amazon.co.jp

PF&H(プレシジョン)PF 30 カフェインジェル(10袋) 炭水化物 30g カフェイン 100mg 持久力 スタミナ対策 エネルギー 水分補給 糖質補給 アンチドーピング マラソン 自転車 サッカー

PRECISION FUEL&HYDRATION JAPAN

¥8,800