ファベロ・エレクトロニクスのペダル型パワーメーター"ASSIOMA"をインプレッション。バイク毎に付け替えが可能なペダル型でありながら高いコストパフォーマンスで熱い注目を浴びる新型パワーメーターの真価に迫る。

カンパニョーロユーザー、パワーメーター難民になる

ファベロ ASSIOMA

ファベロ ASSIOMA

ズイフトをはじめとしたバーチャルライドの普及もあり、人口に膾炙したと言える「パワー」という概念。実走時に出力を計測するパワーメーターは、シリアスライダーにとってもはや必須のアイテムとなった感のあるアイテムだ。

ひと昔前は選択肢も少なく高額であったパワーメーターだが、ここ数年は多くのブランドが参入し、多様なプロダクトから選べるようになってきた。筆者もハブ式のパワータップSLを筆頭に、ステージズパワー、イーストン CINCHなどを使ってきた。

これはパワーメーター使用者あるあるだと思うのだけれど、電池切れなどでパワー値が出ていないと物足りなさを感じてしまいモチベーションが低下してしまうということを経験した方は多いのではないだろうか。となると、自転車毎にパワーメーターを用意する必要がある。

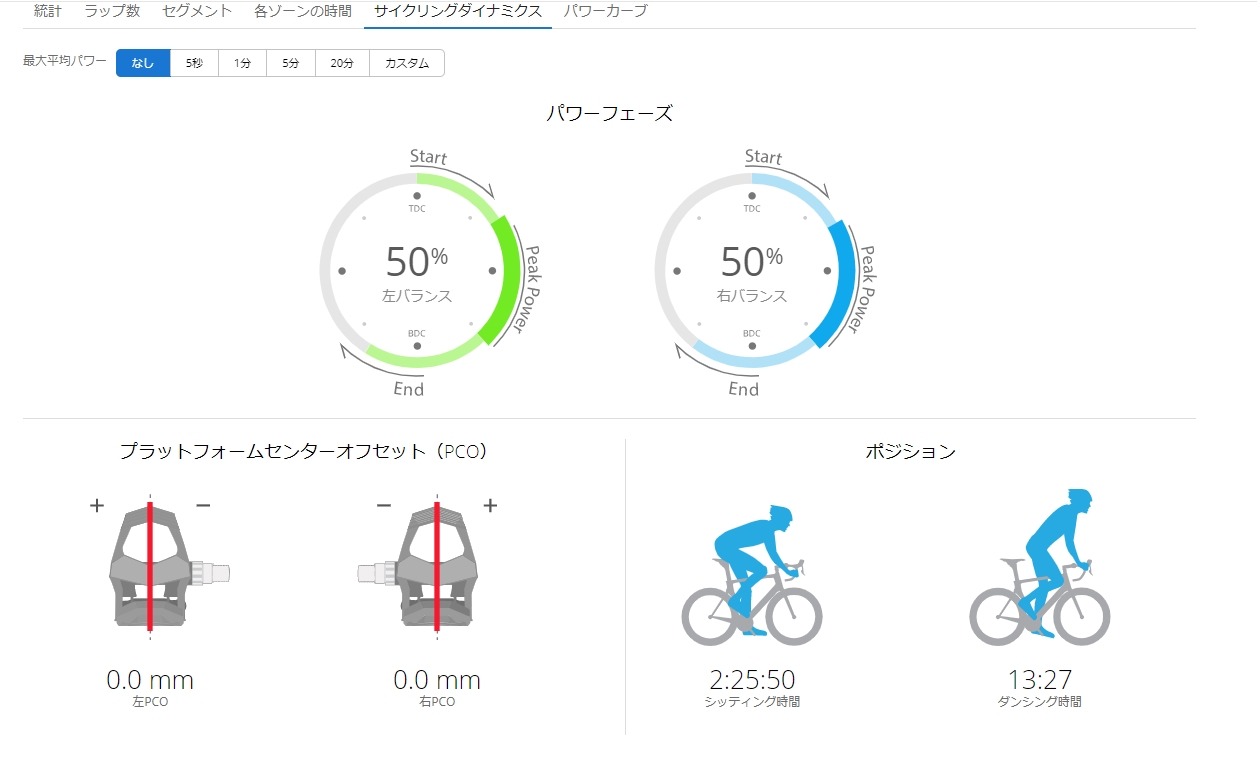

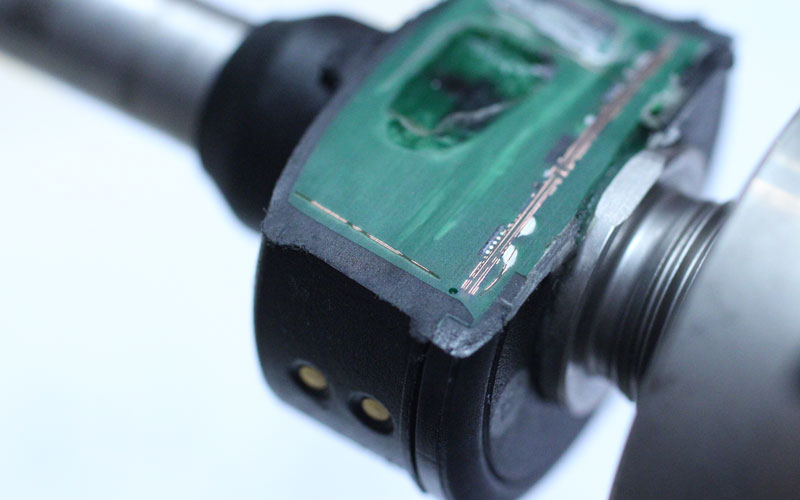

電子回路部分はアクスル付け根部分に集められている この部分が存在するためQファクターは54mmと少し広め

電子回路部分はアクスル付け根部分に集められている この部分が存在するためQファクターは54mmと少し広め

正直、薄給の身にそれはツラい。ちなみにバイクを組むたびに、シマノ→スラム→カンパとコンポーネントを浮気しまくっているという事実にはこの際目を瞑っていてほしい。「黙ってシマノを使い続ければ買い替えなくていい」なんて正論は人を傷つけるだけだ。茄子のアサディジョ漬けに地ワインが法律であるように、デローザにはカンパを組み合わせるべきなのだ。

ペダル型パワーメーターは救世主となるか?

とにかく、カンパニョーロのコーラスで組み上げたデローザ・ケルメッセに装着するパワーメーターが無い。クランクアーム型だとSTAGESが対応しているのだが、12Sモデルはスーパーレコードとレコードのみ。スパイダーアーム計測のPOWER2MAXという手段もあるが、カンパらしい流麗なルックスが崩れてしまうというのが難点であった。そもそもPOWER2MAXが買える財力があるならコーラスではなくスーパーレコードで組んでいる。

本格的な国内展開が始まったペダル型パワーメーター ファベロ ASSIOMA

本格的な国内展開が始まったペダル型パワーメーター ファベロ ASSIOMA

そこで候補に挙がったのがペダル型パワーメーターだ。ガーミンのVECTORやルック/SRMのEXAKT、パワータップのP1など様々な候補があるが、ちょうど同郷イタリアのファベロ・エレクトロニクスが開発したASSIOMAが国内取り扱い開始という。渡りに船、ということでテストさせていただくこととなった。

と言いつつも、実際のところペダル型パワーメーターに対して懐疑的な視線を向けていたことは先に告白しておこう。だって、ちゃんと使えるのであれば、ペダル型パワーメーターを使えば新車を買っても高価なパワーメーターを買い直さなくて済むのだ。にも関わらず、パワーメーターのメインストリームはクランク型であるという現状が示すのは、ペダル型パワーメーターには主流になりえない「なにか」がある、ということではないか?

実際、あるモデルではペダル取り付け時のトルク管理がシビアで、数値が安定しない、という評判も聞く。また、ペダルが地面にヒットしてしまったら壊れてしまうのではないか?というのも、良く聞く不安だ。更にASSIOMAに関して言えば、イタリア製の電子機器、というのもポイントである(笑)。

アセンブルはスムーズに完了 考えられた作りは好印象

ペダル本体以外に充電ケーブルキット、ペダル、アクスルスペーサーが付属する

ペダル本体以外に充電ケーブルキット、ペダル、アクスルスペーサーが付属する

そんな半信半疑の私のもとに届けられたテスト用ペダル。しっかりした箱には、ペダル本体の他に、クリート、充電キット、取り付け用の8mmヘックスレンチなどが同梱されている。

取り付けは至って簡単、通常のペダルと同様にクランクへと装着するだけだ。専用のスマートフォンアプリが用意されており、スマホとBluetoothで接続すれば電池残量やゼロ校正なども直感的に行いやすい。これまで使ってきたパワーメーターの中でも、セットアップの容易さはピカイチ。

ペダルアクスル付け根に充電端子が設けられている。マグネットで装着する方式だ

ペダルアクスル付け根に充電端子が設けられている。マグネットで装着する方式だ  専用のアダプターを介して充電を行う

専用のアダプターを介して充電を行う

クランクに装着した状態でももちろん充電可能。充電中はインジケーターが点灯する

クランクに装着した状態でももちろん充電可能。充電中はインジケーターが点灯する

充電方法もユニークで、マグネットで取り付けられる専用アダプターによって手軽で確実な充電ができる。マグネット式なので、万が一ケーブルを引っかけても本体が破損する心配も少ない。浸水の心配が不要な造りで、余計なカバーやキャップなどが存在しない堅牢な作りも好印象。充電のサイクルについては、後程インプレさせていただこう。

さて、満充電になったことをスマートフォンアプリで確認し、セットアップを完了させたらいざ実走へ。

まずはペアリングから。接続すると完了を知らせてくれる

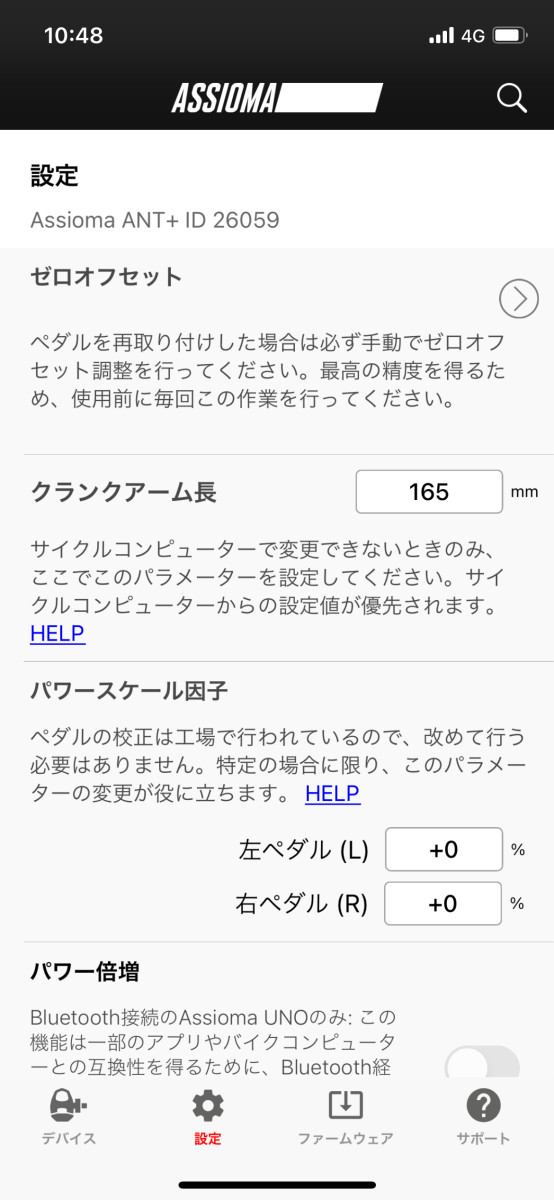

まずはペアリングから。接続すると完了を知らせてくれる  ゼロオフセットやクランク長の設定も行える

ゼロオフセットやクランク長の設定も行える  およそ25時間程度ライドし、60%ほどまでバッテリーが減少。

およそ25時間程度ライドし、60%ほどまでバッテリーが減少。

ペダルとしては及第点 広めのQファクターも気にならず

ペダル型パワーメーターというと、パワーメーター部分についついフォーカスしてしまいがち。読者のみなさんも、精度やパワー値の信頼性といったところに興味があるだろうが、まずは「ペダル」としての出来に触れていこう。いくらパワーメーターとして出来が良くても、ペダルとして不出来であれば使い続けることはできない。

結論から言えば、可もなく不可もなし、といったところ。テスト前に使っていたシマノのDURA-ACEペダルよりも「ペダルとして」優れている点を挙げるとすれば、空転時の回転の軽さくらいだろうか。

ビンディングペダルとしての性能は平均的。少し物足りない部分はあるが、大きな不満は無く使用できる

ビンディングペダルとしての性能は平均的。少し物足りない部分はあるが、大きな不満は無く使用できる

シマノペダルの踏み面の広さ、そこからくる安定感とダイレクト感が当たり前になっていた身からすると、少し頼りなく感じたというのが偽らざる感想だ。更に、普段フロート角1度の青クリートを使用していたこともあって、フロート角6度の付属クリートの可動域は広すぎると感じた。

ただ、これらの違和感も少し経てばあっさりと消え、2度目のライドで気になることはほぼ無い、というレベル。クリートに関しても、ルックKEO互換なのでそれぞれのフィーリングにあったモデルに交換すれば良いし、膝に問題を抱えている人やクリートセッティングに悩んでいる人にとって純正クリートの振り角の広さは大きなメリットだろう。

付属のクリートはフロート角6度。振り角はかなり大きめで、ビギナーフレンドリーだ

付属のクリートはフロート角6度。振り角はかなり大きめで、ビギナーフレンドリーだ

ペダルの重量は303g、ペダル型パワーメーターの中では最軽量の部類となる。

ペダルの重量は303g、ペダル型パワーメーターの中では最軽量の部類となる。  クリート+ネジ類の重量は79g

クリート+ネジ類の重量は79g

また、54mmというQファクター(DAペダルは52mm)に対して懸念を抱いている方もいると思うが、個人的にはペダリングに関して大きな問題を感じることは無かった。

とはいえ、Qファクターに関しては普段から145.5mmのコーラスクランクと149mmのEC90SLクランクを特に気にすることなく日替わりで使っており、なんとなればMTBは170mmを越える広さなわけで、片側2mm程度の差は誤差の範囲内、という乗り手の感想であることはご承知おきいただきたい。

DURA-ACEペダルは34度まで倒しこめる。クランク長は170mm。

DURA-ACEペダルは34度まで倒しこめる。クランク長は170mm。  ASSIOMAでは31度まで。

ASSIOMAでは31度まで。

一方、レーサーにとって気になるのがロードクリアランスだろう。この部分に関して言えば、2mmのQファクターの差もさることながら、ボディ形状の差も大きく影響している。とはいえ、タイトなコーナーからの立ち上がりで、コンマ1秒でも速く踏み始めたいというシリアスレーサーでもなければ問題にならないレベルの差だ。

パワーメーターとしてはいかに?

さて、それでは肝心のパワーメーターとしてASSIOMAはどうか。ファーストライドの印象は少し高めの数値が出るな、というもの。体感の基準となっているのがスピンドル型のイーストン CINCHであるが、250W付近で10Wほど高い数値が出ているように感じた。

というわけで、実際にタックスのFLUX2とイーストン CINCH、そしてこのASSIOMAを使用し、ログを取ってみることに。ズイフトレース、少しハイテンポなトレーニングライド、ゆるーいカフェライドという環境でそれぞれデータを取ってみたのが下記となる。

カンパニョーロユーザー、パワーメーター難民になる

ファベロ ASSIOMA

ファベロ ASSIOMA ズイフトをはじめとしたバーチャルライドの普及もあり、人口に膾炙したと言える「パワー」という概念。実走時に出力を計測するパワーメーターは、シリアスライダーにとってもはや必須のアイテムとなった感のあるアイテムだ。

ひと昔前は選択肢も少なく高額であったパワーメーターだが、ここ数年は多くのブランドが参入し、多様なプロダクトから選べるようになってきた。筆者もハブ式のパワータップSLを筆頭に、ステージズパワー、イーストン CINCHなどを使ってきた。

これはパワーメーター使用者あるあるだと思うのだけれど、電池切れなどでパワー値が出ていないと物足りなさを感じてしまいモチベーションが低下してしまうということを経験した方は多いのではないだろうか。となると、自転車毎にパワーメーターを用意する必要がある。

電子回路部分はアクスル付け根部分に集められている この部分が存在するためQファクターは54mmと少し広め

電子回路部分はアクスル付け根部分に集められている この部分が存在するためQファクターは54mmと少し広め 正直、薄給の身にそれはツラい。ちなみにバイクを組むたびに、シマノ→スラム→カンパとコンポーネントを浮気しまくっているという事実にはこの際目を瞑っていてほしい。「黙ってシマノを使い続ければ買い替えなくていい」なんて正論は人を傷つけるだけだ。茄子のアサディジョ漬けに地ワインが法律であるように、デローザにはカンパを組み合わせるべきなのだ。

ペダル型パワーメーターは救世主となるか?

とにかく、カンパニョーロのコーラスで組み上げたデローザ・ケルメッセに装着するパワーメーターが無い。クランクアーム型だとSTAGESが対応しているのだが、12Sモデルはスーパーレコードとレコードのみ。スパイダーアーム計測のPOWER2MAXという手段もあるが、カンパらしい流麗なルックスが崩れてしまうというのが難点であった。そもそもPOWER2MAXが買える財力があるならコーラスではなくスーパーレコードで組んでいる。

本格的な国内展開が始まったペダル型パワーメーター ファベロ ASSIOMA

本格的な国内展開が始まったペダル型パワーメーター ファベロ ASSIOMA そこで候補に挙がったのがペダル型パワーメーターだ。ガーミンのVECTORやルック/SRMのEXAKT、パワータップのP1など様々な候補があるが、ちょうど同郷イタリアのファベロ・エレクトロニクスが開発したASSIOMAが国内取り扱い開始という。渡りに船、ということでテストさせていただくこととなった。

と言いつつも、実際のところペダル型パワーメーターに対して懐疑的な視線を向けていたことは先に告白しておこう。だって、ちゃんと使えるのであれば、ペダル型パワーメーターを使えば新車を買っても高価なパワーメーターを買い直さなくて済むのだ。にも関わらず、パワーメーターのメインストリームはクランク型であるという現状が示すのは、ペダル型パワーメーターには主流になりえない「なにか」がある、ということではないか?

実際、あるモデルではペダル取り付け時のトルク管理がシビアで、数値が安定しない、という評判も聞く。また、ペダルが地面にヒットしてしまったら壊れてしまうのではないか?というのも、良く聞く不安だ。更にASSIOMAに関して言えば、イタリア製の電子機器、というのもポイントである(笑)。

アセンブルはスムーズに完了 考えられた作りは好印象

ペダル本体以外に充電ケーブルキット、ペダル、アクスルスペーサーが付属する

ペダル本体以外に充電ケーブルキット、ペダル、アクスルスペーサーが付属する そんな半信半疑の私のもとに届けられたテスト用ペダル。しっかりした箱には、ペダル本体の他に、クリート、充電キット、取り付け用の8mmヘックスレンチなどが同梱されている。

取り付けは至って簡単、通常のペダルと同様にクランクへと装着するだけだ。専用のスマートフォンアプリが用意されており、スマホとBluetoothで接続すれば電池残量やゼロ校正なども直感的に行いやすい。これまで使ってきたパワーメーターの中でも、セットアップの容易さはピカイチ。

ペダルアクスル付け根に充電端子が設けられている。マグネットで装着する方式だ

ペダルアクスル付け根に充電端子が設けられている。マグネットで装着する方式だ  専用のアダプターを介して充電を行う

専用のアダプターを介して充電を行う  クランクに装着した状態でももちろん充電可能。充電中はインジケーターが点灯する

クランクに装着した状態でももちろん充電可能。充電中はインジケーターが点灯する 充電方法もユニークで、マグネットで取り付けられる専用アダプターによって手軽で確実な充電ができる。マグネット式なので、万が一ケーブルを引っかけても本体が破損する心配も少ない。浸水の心配が不要な造りで、余計なカバーやキャップなどが存在しない堅牢な作りも好印象。充電のサイクルについては、後程インプレさせていただこう。

さて、満充電になったことをスマートフォンアプリで確認し、セットアップを完了させたらいざ実走へ。

まずはペアリングから。接続すると完了を知らせてくれる

まずはペアリングから。接続すると完了を知らせてくれる  ゼロオフセットやクランク長の設定も行える

ゼロオフセットやクランク長の設定も行える  およそ25時間程度ライドし、60%ほどまでバッテリーが減少。

およそ25時間程度ライドし、60%ほどまでバッテリーが減少。 ペダルとしては及第点 広めのQファクターも気にならず

ペダル型パワーメーターというと、パワーメーター部分についついフォーカスしてしまいがち。読者のみなさんも、精度やパワー値の信頼性といったところに興味があるだろうが、まずは「ペダル」としての出来に触れていこう。いくらパワーメーターとして出来が良くても、ペダルとして不出来であれば使い続けることはできない。

結論から言えば、可もなく不可もなし、といったところ。テスト前に使っていたシマノのDURA-ACEペダルよりも「ペダルとして」優れている点を挙げるとすれば、空転時の回転の軽さくらいだろうか。

ビンディングペダルとしての性能は平均的。少し物足りない部分はあるが、大きな不満は無く使用できる

ビンディングペダルとしての性能は平均的。少し物足りない部分はあるが、大きな不満は無く使用できる シマノペダルの踏み面の広さ、そこからくる安定感とダイレクト感が当たり前になっていた身からすると、少し頼りなく感じたというのが偽らざる感想だ。更に、普段フロート角1度の青クリートを使用していたこともあって、フロート角6度の付属クリートの可動域は広すぎると感じた。

ただ、これらの違和感も少し経てばあっさりと消え、2度目のライドで気になることはほぼ無い、というレベル。クリートに関しても、ルックKEO互換なのでそれぞれのフィーリングにあったモデルに交換すれば良いし、膝に問題を抱えている人やクリートセッティングに悩んでいる人にとって純正クリートの振り角の広さは大きなメリットだろう。

付属のクリートはフロート角6度。振り角はかなり大きめで、ビギナーフレンドリーだ

付属のクリートはフロート角6度。振り角はかなり大きめで、ビギナーフレンドリーだ  ペダルの重量は303g、ペダル型パワーメーターの中では最軽量の部類となる。

ペダルの重量は303g、ペダル型パワーメーターの中では最軽量の部類となる。  クリート+ネジ類の重量は79g

クリート+ネジ類の重量は79g また、54mmというQファクター(DAペダルは52mm)に対して懸念を抱いている方もいると思うが、個人的にはペダリングに関して大きな問題を感じることは無かった。

とはいえ、Qファクターに関しては普段から145.5mmのコーラスクランクと149mmのEC90SLクランクを特に気にすることなく日替わりで使っており、なんとなればMTBは170mmを越える広さなわけで、片側2mm程度の差は誤差の範囲内、という乗り手の感想であることはご承知おきいただきたい。

DURA-ACEペダルは34度まで倒しこめる。クランク長は170mm。

DURA-ACEペダルは34度まで倒しこめる。クランク長は170mm。  ASSIOMAでは31度まで。

ASSIOMAでは31度まで。 一方、レーサーにとって気になるのがロードクリアランスだろう。この部分に関して言えば、2mmのQファクターの差もさることながら、ボディ形状の差も大きく影響している。とはいえ、タイトなコーナーからの立ち上がりで、コンマ1秒でも速く踏み始めたいというシリアスレーサーでもなければ問題にならないレベルの差だ。

パワーメーターとしてはいかに?

さて、それでは肝心のパワーメーターとしてASSIOMAはどうか。ファーストライドの印象は少し高めの数値が出るな、というもの。体感の基準となっているのがスピンドル型のイーストン CINCHであるが、250W付近で10Wほど高い数値が出ているように感じた。

というわけで、実際にタックスのFLUX2とイーストン CINCH、そしてこのASSIOMAを使用し、ログを取ってみることに。ズイフトレース、少しハイテンポなトレーニングライド、ゆるーいカフェライドという環境でそれぞれデータを取ってみたのが下記となる。

ズイフトレース

| 平均 | 最大 | NP | |

|---|---|---|---|

| TACX FLUX2 | 246W | 492W | 247W |

| ASSIOMA | 251W | 556W | 253W |

| CINCH | 238W | 539W | 240W |

トレーニングライド

| 平均 | 最大 | NP | |

|---|---|---|---|

| ASSIOMA | 119W | 805W | 204W |

| CINCH | 116W | 809W | 195W |

カフェライド

| 平均 | 最大 | NP | |

|---|---|---|---|

| ASSIOMA | 72W | 653W | 142W |

| CINCH | 75W | 656W | 142W |

総じてASSIOMAの示す値が大きいが、高出力になればなるほどその差が大きくなる傾向が見て取れる。平均で10Wほどとなったスマートローラーとの差も、ドライブトレインの駆動ロスなどを鑑みればASSIOMAが高めに出ていることに整合性はつく。

更に詳しく見ていくと、ASSIOMAは入力に対してのレスポンスが鋭い印象だ。走行中は3秒平均のパワーを表示するようにしていたが、インターバルをかけた際のレスポンスはASSIOMAのほうがわずかに速く感じた。大体1~2秒ほどCINCHが遅れて反応する印象だ。つまり、踏力の変化に対してリニアに反応するのはASSIOMAということで、その特性がトレーニングライドの記録におけるNPの差や平均出力の高さに繋がっているのではないだろうか。

ログを記録している間、根本の計測・通信ユニットのインジケーターが一定間隔で発光する。動作確認に役立つほか、夜間には多少なりとも安全性に寄与してくれるかもしれない。

ログを記録している間、根本の計測・通信ユニットのインジケーターが一定間隔で発光する。動作確認に役立つほか、夜間には多少なりとも安全性に寄与してくれるかもしれない。

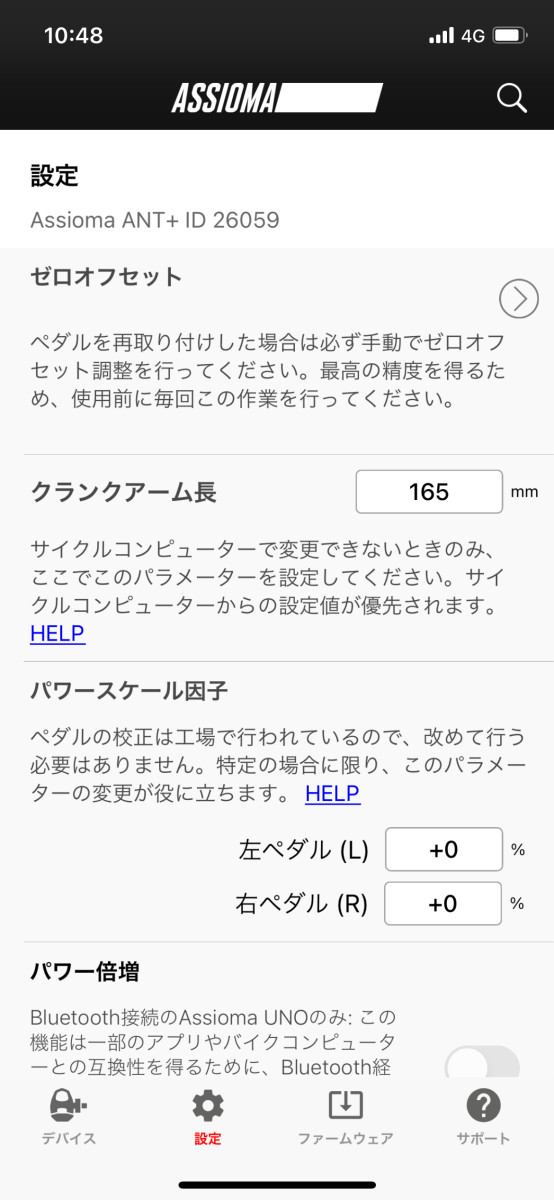

この反応の速さについてはASSIOMAが誇るIAVサイクリングダイナミクスが大きく寄与しているのだと思われる。クランク一回転ごとに速度を測定する一般的なケイデンスセンサーではなく、3軸ジャイロスコープを搭載することで瞬間的に角速度を計測できるASSIOMAだからこそ、リニアに出力の変化に追従することが出来るのかもしれない。

異なるパワーメータ―間でパワー値の精度を比較することにそこまで意味がない、という声もあるが、これらの特性からするとASSIOMAの示す値はかなり正確なものだと思われる。クランク型メーターよりも出力ポイントに近い(というかほぼそのものである)ペダル型パワーメーターは、原理的に精度が高いはず。そういった実験を行った論文もあるし、精確さを身上とするSRMがEXAKTを出してきたこともまた、ペダル型パワーメーターが精度という側面で優位にあることを示していると言えるだろう。

ちなみにこのテストの間、何度かペダルを付け外ししているがパワー数値の傾向も安定しており、明らかにおかしな数字を吐き出したり、接続が途切れるような不安定さは一切なかった。

インドアライドの出力グラフ 上から、ASSIOMA、CINCH、TACX FLUX2となる

インドアライドの出力グラフ 上から、ASSIOMA、CINCH、TACX FLUX2となる

取り付けにあたっては、あえて強めに締めてみたり、弱めに締めてみたり(もちろん実用的なトルクの範囲で)したものの、特に出力される数字への影響は見られず。複数の自転車で使いまわす際にも神経質にトルクを管理する必要もなさそうだ。更に言えば、異なる自転車でも同じ計測機器を使用することが出来るのは、トレーニング指標の一貫性という意味でも大きなメリットだ。

ASSIOMAは、ペダル型パワーメーターに求める取り回しの良さを損なうことのない安定性と高い信頼性を持ったパワーメーターだと結論付けても良いだろう。

豊富なデータ項目 ペダリング解析にも活用可能

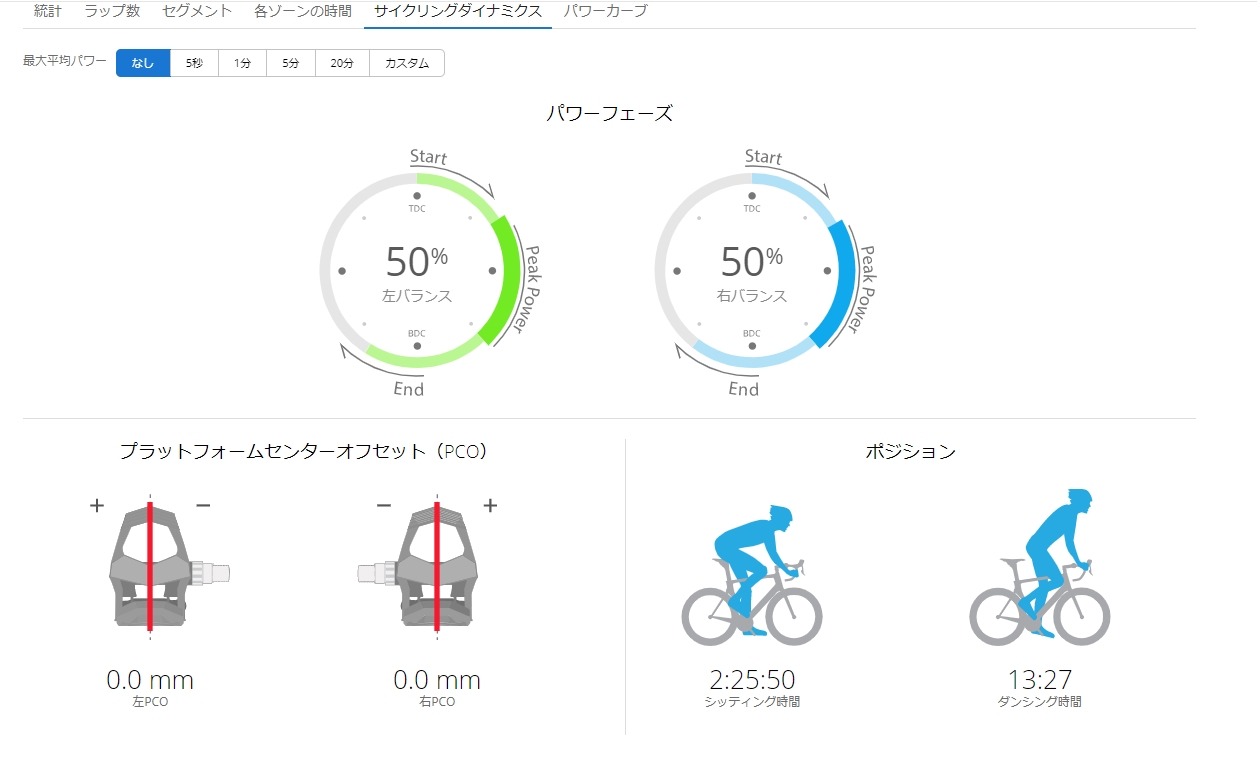

また、ASSIOMAは独自のIAVサイクリングダイナミクスによって、様々なデータ解析を行うことも可能としている。左右モデルのDUOであれば、ペダリングパワーの左右バランスはもちろん、左右のペダリングパワーフェーズ、ピークパワーフェーズやダンシング/シッティングタイムを計測可能。

パワーだけでなく、ペダリング分析にも活かせる多様な表示項目を誇るASSIOMA。なお、ペダルセンターオフセットは非対応。

パワーだけでなく、ペダリング分析にも活かせる多様な表示項目を誇るASSIOMA。なお、ペダルセンターオフセットは非対応。

一部の高価格帯のパワーメーターで対応していたこれらの機能が、より手ごろな価格のプロダクトでも利用可能となったのは非常に嬉しいポイント。パワートレーニングだけではなく、ペダリングスキルの改善にも役立たせることが出来るのは一粒で二度美味しい。

実際、ホビーレベルでこれらのデータを実用的に扱える人がどれだけいるのかはわからないが、単に見ているだけでも面白いし、データを取得できないよりも出来る方が良いのは言うまでもないだろう。

長期使用を視野に入れたサポート体制 長く付き合えるパワーメーター

さて、ここまででASSIOMAが高い計測精度と優れた通信安定性を有していることを示してきた。既に書いたとおり、組付けトルクなどによる影響も見られず、複数の自転車で共有したいというペダル型パワーメーターに対する需要をしっかり満たす高品質なプロダクトに仕上がっている。

とはいえ、クランクなどに比べるとシューズで踏みつけられ、時には地面にヒットし、縁石に立てかける時にはスタンド替わりにされるのがペダルというもの。ペダルボディは削れ、ヘタッていくのは宿命である。実際、新品のペダルと使い古したペダルではダイレクト感が違うし、頻繁に乗るプロであればシーズン中に何セットも交換する。もちろん、ホビーライダーの交換スパンはもっと長くなるが、消耗品であることは紛れもない事実。

クリート厚さを含まないスタックハイトは10.5mm。ペダルボディ部に電子機器を内蔵しないため、パワーメーターながら普通のペダルと遜色ない薄さを実現している

クリート厚さを含まないスタックハイトは10.5mm。ペダルボディ部に電子機器を内蔵しないため、パワーメーターながら普通のペダルと遜色ない薄さを実現している

そういった意味で、ペダル型パワーメーターを買えば、コンポの変更などに関わらず自転車を乗り換えてもずっと使い続けられる、という説は誤りでもある。むしろ、クランク型などに比べれば寿命自体は短いはず。

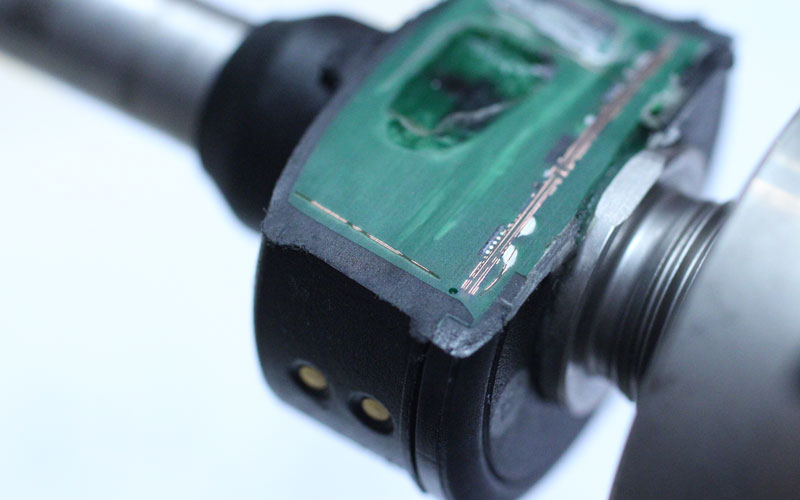

しかし、ASSIOMAはその問題点もクリアしている。センサーや通信モジュールといった電子機器は全てペダルアクスル部に納められており、ペダルボディには一切の電子モジュールは組み込まれていないのだ。そのため、ペダルを地面にヒットしてしまうようなことがあっても故障しづらく、更にはペダルボディの交換も容易。

国内展開の本格スタートにあたり、サポート体制もしっかりと整えられるという。ペダルボディやベアリング、更には計測ユニットに至るまで細かなスペアパーツが用意されており、消耗・破損した部品を交換しつつ、長く付き合っていけるような体制が整えられている。

計測ユニットのカットサンプル。高い防水性を有した構造になっている。 (c)cycling.favero.com

計測ユニットのカットサンプル。高い防水性を有した構造になっている。 (c)cycling.favero.com

一方、電源が充電式とされている点は、セルの劣化を考慮に入れると長期使用においてはデメリットのようにも思える。だが、実際のところ25時間ほど乗った時点で電池残量は60%程度、つまりおよそ50時間以上は1度の充電で使用可能ということ。500サイクルの充電でセル容量が20%減少するとしても、最低20,000時間は使用できる。つまり、1日2時間ライドしても、10,000日=約27年半は使用可能となる計算だ。もちろん、その後も多少充電頻度は上がるとしても40時間程度の稼働時間は確保されている。

むしろ電池を交換式としないことで手に入れた圧倒的な防水防塵性のほうが、長期使用においては大きなメリットとなるだろう。電子回路が収納されたアクスル根本部分は樹脂で満たされており、充電端子も完全防水仕様となっているため浸水の心配はほぼ無いのだそうだ。雨天走行時やルーフキャリアでの運搬時、洗車時にも気を遣うことなく普通のペダルと同様に扱えるというのは大きなメリットだろう。

低コストで高機能、高耐久。多くの自転車を乗り分ける人にこそ使ってもらいたい一品

長いインプレッションとなってしまったが、結論としてASSIOMAは非常に優れたパワーメーターだ。正確で安定しており、ペダリング分析も可能な多機能製品でありながら、長期間の使用に耐える耐久性や堅牢性、さらにはサポート体制も充実している。ペダル型の利点を良く理解し、そのメリットを最大限に活かす設計思想と品質を有したパワーメーターだ。実際、ペダル型パワーメーターに対して私が抱いていた不信感はこのプロダクトによって払拭された。

複数台のバイクを持つ人もパワーメーターを複数所有する必要も無くなり、一貫した指標でトレーニング可能となる。クランク長も変更可能で、その効果も測定しやすいなど、シリアスライダーには大きなメリットをもたらしてくれる。それでいて非常にリーズナブルな価格であり、初めてのパワーメーターとしても手に取りやすい、ビギナーフレンドリーなプロダクトでもある。

ファベロ ASSIOMAはリーズナブルな価格と高い信頼性を宿すペダル型パワーメーターの新基準となるプロダクトだ

ファベロ ASSIOMAはリーズナブルな価格と高い信頼性を宿すペダル型パワーメーターの新基準となるプロダクトだ

あえてデメリットを挙げるならば、ペダルシステムにこだわりのある人には向いていないという点だろうか。膝に故障を抱えており、タイムしか使えないという人や、シマノペダルの安定感、ダイレクト感は外せないという人には、縁のない製品かもしれない。

ただ、ペダルボディには一切の電子機器が入っていないという構造もあって、今後の展開にも期待できそうだ。個人的にはやはり入手性や耐久性といった面で安心感のあるSPD-SLクリート対応モデルや、MTBやグラベルはもちろん、ツーリング派ライダーに支持を受けるSPD対応モデルなどもぜひ開発してほしい。

一つ言えるのは、もっと早くASSIOMAが出ていれば、これまでパワーメーターに投資した金額が少なくて済んだはずなのに、ということ。この記事を読んで、ASSIOMAでパワートレーニングを始めるあなたが、私はとても妬ましい(笑)

ファベロ Assioma

Assioma DUO:80,000円(税抜)

Assioma UNO:51,000円(税抜)

Assioma Upgrade Kit:50,151円(税抜)

更に詳しく見ていくと、ASSIOMAは入力に対してのレスポンスが鋭い印象だ。走行中は3秒平均のパワーを表示するようにしていたが、インターバルをかけた際のレスポンスはASSIOMAのほうがわずかに速く感じた。大体1~2秒ほどCINCHが遅れて反応する印象だ。つまり、踏力の変化に対してリニアに反応するのはASSIOMAということで、その特性がトレーニングライドの記録におけるNPの差や平均出力の高さに繋がっているのではないだろうか。

ログを記録している間、根本の計測・通信ユニットのインジケーターが一定間隔で発光する。動作確認に役立つほか、夜間には多少なりとも安全性に寄与してくれるかもしれない。

ログを記録している間、根本の計測・通信ユニットのインジケーターが一定間隔で発光する。動作確認に役立つほか、夜間には多少なりとも安全性に寄与してくれるかもしれない。 この反応の速さについてはASSIOMAが誇るIAVサイクリングダイナミクスが大きく寄与しているのだと思われる。クランク一回転ごとに速度を測定する一般的なケイデンスセンサーではなく、3軸ジャイロスコープを搭載することで瞬間的に角速度を計測できるASSIOMAだからこそ、リニアに出力の変化に追従することが出来るのかもしれない。

異なるパワーメータ―間でパワー値の精度を比較することにそこまで意味がない、という声もあるが、これらの特性からするとASSIOMAの示す値はかなり正確なものだと思われる。クランク型メーターよりも出力ポイントに近い(というかほぼそのものである)ペダル型パワーメーターは、原理的に精度が高いはず。そういった実験を行った論文もあるし、精確さを身上とするSRMがEXAKTを出してきたこともまた、ペダル型パワーメーターが精度という側面で優位にあることを示していると言えるだろう。

ちなみにこのテストの間、何度かペダルを付け外ししているがパワー数値の傾向も安定しており、明らかにおかしな数字を吐き出したり、接続が途切れるような不安定さは一切なかった。

インドアライドの出力グラフ 上から、ASSIOMA、CINCH、TACX FLUX2となる

インドアライドの出力グラフ 上から、ASSIOMA、CINCH、TACX FLUX2となる 取り付けにあたっては、あえて強めに締めてみたり、弱めに締めてみたり(もちろん実用的なトルクの範囲で)したものの、特に出力される数字への影響は見られず。複数の自転車で使いまわす際にも神経質にトルクを管理する必要もなさそうだ。更に言えば、異なる自転車でも同じ計測機器を使用することが出来るのは、トレーニング指標の一貫性という意味でも大きなメリットだ。

ASSIOMAは、ペダル型パワーメーターに求める取り回しの良さを損なうことのない安定性と高い信頼性を持ったパワーメーターだと結論付けても良いだろう。

豊富なデータ項目 ペダリング解析にも活用可能

また、ASSIOMAは独自のIAVサイクリングダイナミクスによって、様々なデータ解析を行うことも可能としている。左右モデルのDUOであれば、ペダリングパワーの左右バランスはもちろん、左右のペダリングパワーフェーズ、ピークパワーフェーズやダンシング/シッティングタイムを計測可能。

パワーだけでなく、ペダリング分析にも活かせる多様な表示項目を誇るASSIOMA。なお、ペダルセンターオフセットは非対応。

パワーだけでなく、ペダリング分析にも活かせる多様な表示項目を誇るASSIOMA。なお、ペダルセンターオフセットは非対応。 一部の高価格帯のパワーメーターで対応していたこれらの機能が、より手ごろな価格のプロダクトでも利用可能となったのは非常に嬉しいポイント。パワートレーニングだけではなく、ペダリングスキルの改善にも役立たせることが出来るのは一粒で二度美味しい。

実際、ホビーレベルでこれらのデータを実用的に扱える人がどれだけいるのかはわからないが、単に見ているだけでも面白いし、データを取得できないよりも出来る方が良いのは言うまでもないだろう。

長期使用を視野に入れたサポート体制 長く付き合えるパワーメーター

さて、ここまででASSIOMAが高い計測精度と優れた通信安定性を有していることを示してきた。既に書いたとおり、組付けトルクなどによる影響も見られず、複数の自転車で共有したいというペダル型パワーメーターに対する需要をしっかり満たす高品質なプロダクトに仕上がっている。

とはいえ、クランクなどに比べるとシューズで踏みつけられ、時には地面にヒットし、縁石に立てかける時にはスタンド替わりにされるのがペダルというもの。ペダルボディは削れ、ヘタッていくのは宿命である。実際、新品のペダルと使い古したペダルではダイレクト感が違うし、頻繁に乗るプロであればシーズン中に何セットも交換する。もちろん、ホビーライダーの交換スパンはもっと長くなるが、消耗品であることは紛れもない事実。

クリート厚さを含まないスタックハイトは10.5mm。ペダルボディ部に電子機器を内蔵しないため、パワーメーターながら普通のペダルと遜色ない薄さを実現している

クリート厚さを含まないスタックハイトは10.5mm。ペダルボディ部に電子機器を内蔵しないため、パワーメーターながら普通のペダルと遜色ない薄さを実現している そういった意味で、ペダル型パワーメーターを買えば、コンポの変更などに関わらず自転車を乗り換えてもずっと使い続けられる、という説は誤りでもある。むしろ、クランク型などに比べれば寿命自体は短いはず。

しかし、ASSIOMAはその問題点もクリアしている。センサーや通信モジュールといった電子機器は全てペダルアクスル部に納められており、ペダルボディには一切の電子モジュールは組み込まれていないのだ。そのため、ペダルを地面にヒットしてしまうようなことがあっても故障しづらく、更にはペダルボディの交換も容易。

国内展開の本格スタートにあたり、サポート体制もしっかりと整えられるという。ペダルボディやベアリング、更には計測ユニットに至るまで細かなスペアパーツが用意されており、消耗・破損した部品を交換しつつ、長く付き合っていけるような体制が整えられている。

計測ユニットのカットサンプル。高い防水性を有した構造になっている。 (c)cycling.favero.com

計測ユニットのカットサンプル。高い防水性を有した構造になっている。 (c)cycling.favero.com一方、電源が充電式とされている点は、セルの劣化を考慮に入れると長期使用においてはデメリットのようにも思える。だが、実際のところ25時間ほど乗った時点で電池残量は60%程度、つまりおよそ50時間以上は1度の充電で使用可能ということ。500サイクルの充電でセル容量が20%減少するとしても、最低20,000時間は使用できる。つまり、1日2時間ライドしても、10,000日=約27年半は使用可能となる計算だ。もちろん、その後も多少充電頻度は上がるとしても40時間程度の稼働時間は確保されている。

むしろ電池を交換式としないことで手に入れた圧倒的な防水防塵性のほうが、長期使用においては大きなメリットとなるだろう。電子回路が収納されたアクスル根本部分は樹脂で満たされており、充電端子も完全防水仕様となっているため浸水の心配はほぼ無いのだそうだ。雨天走行時やルーフキャリアでの運搬時、洗車時にも気を遣うことなく普通のペダルと同様に扱えるというのは大きなメリットだろう。

低コストで高機能、高耐久。多くの自転車を乗り分ける人にこそ使ってもらいたい一品

長いインプレッションとなってしまったが、結論としてASSIOMAは非常に優れたパワーメーターだ。正確で安定しており、ペダリング分析も可能な多機能製品でありながら、長期間の使用に耐える耐久性や堅牢性、さらにはサポート体制も充実している。ペダル型の利点を良く理解し、そのメリットを最大限に活かす設計思想と品質を有したパワーメーターだ。実際、ペダル型パワーメーターに対して私が抱いていた不信感はこのプロダクトによって払拭された。

複数台のバイクを持つ人もパワーメーターを複数所有する必要も無くなり、一貫した指標でトレーニング可能となる。クランク長も変更可能で、その効果も測定しやすいなど、シリアスライダーには大きなメリットをもたらしてくれる。それでいて非常にリーズナブルな価格であり、初めてのパワーメーターとしても手に取りやすい、ビギナーフレンドリーなプロダクトでもある。

ファベロ ASSIOMAはリーズナブルな価格と高い信頼性を宿すペダル型パワーメーターの新基準となるプロダクトだ

ファベロ ASSIOMAはリーズナブルな価格と高い信頼性を宿すペダル型パワーメーターの新基準となるプロダクトだ あえてデメリットを挙げるならば、ペダルシステムにこだわりのある人には向いていないという点だろうか。膝に故障を抱えており、タイムしか使えないという人や、シマノペダルの安定感、ダイレクト感は外せないという人には、縁のない製品かもしれない。

ただ、ペダルボディには一切の電子機器が入っていないという構造もあって、今後の展開にも期待できそうだ。個人的にはやはり入手性や耐久性といった面で安心感のあるSPD-SLクリート対応モデルや、MTBやグラベルはもちろん、ツーリング派ライダーに支持を受けるSPD対応モデルなどもぜひ開発してほしい。

一つ言えるのは、もっと早くASSIOMAが出ていれば、これまでパワーメーターに投資した金額が少なくて済んだはずなのに、ということ。この記事を読んで、ASSIOMAでパワートレーニングを始めるあなたが、私はとても妬ましい(笑)

ファベロ Assioma

Assioma DUO:80,000円(税抜)

Assioma UNO:51,000円(税抜)

Assioma Upgrade Kit:50,151円(税抜)

| 無線プロトコル | ANT+ PWR(CT + PO)プロファイル、Bluetooth v4.0 |

| 転送データ | パワー(watt)、ケイデンス(rpm)、L/Rバランス%(Assioma DUOのみ)、トルク有効性(TE)、ペダル円滑度(PS) |

| 最大パワー | 2000W |

| L/Rバランス | 0~100%(Assioma DUOのみ) |

| 最小~最大ケイデンス | 30~180rpm |

| パワー計測精度 | ±1% |

| ケイデンスセンサー | 内蔵 |

| 内部バッテリー | 充電式リチウムバッテリー、50時間稼働 |

| USB充電 | ダブル充電器(左右同時充電可能) |

| センサーを含む総ペダル重量 | 151.5g |

| センサーを除くペダル重量 | 130.3g |

| ペダルアクスル材料 | AISI 630 H900ステンレス鋼 |

| ペダルアクスルねじ切り | 9/16"-20 TPI |

| ベアリング | No.3密閉式カートリッジベアリング |

| 動作温度 | -10 ⁄ +60°C |

| バッテリー充電温度 | +5 ⁄ +40°C |

| 保護等級 | IP67 |

| 認証 | CE、FCC、PSE、AUS/NZ、KC、RoHS、ANT+、BLE |

| 互換クリート | FAVERO 赤色クリート、黒色クリート、LOOK Keoクリート(オリジナルのみ) |

| 乗車最大体重 | 120kg |

| 保証 | 2年 |

text:Naoki.Yasuoka

photo:CW編集部

photo:CW編集部

リンク

Amazon.co.jp