優れた品質と優れた低価格。注目のシューズブランド「FLR」を特集する後編では、ロード用ハイエンドモデル「FNT-9」とミドルグレードモデル「FNT-5」のインプレッション、そしてブランドマネージャーからのメッセージを紹介する。FLRをよく知るショップ店長の言葉、そして、実直なモノづくりを心がける本社スタッフの言葉を読み進めてほしい。

実直な作りで注目を集めるFLRシューズ。フラッグシップモデルのFNT-9とミドルグレードのFNT-5をテストした photo:So Isobe

「やはり、価格と品質のバランスが飛び抜けていますね。」そう語るのは、栃木県宇都宮で Gufo Cycle Works を営む中里聡史さん。プロ活動を含む20年以上のレース経験を持ち、宇都宮ブリッツェンでメカニックも務めた機材目利きだ。

テストを担うのは中里聡史さん(Gufo Cycle Works)。FLRを気に入り、現在まで使い続けている photo:So Isobe

今回、中里さんに試してもらったのは、ブランドの頂点に立つ「FNT-9」と、価値あるミドルグレードモデル「FNT-5」。どちらもレースにもロングライドにも十分対応する実力派ロードシューズだ。他のトップブランドと比べて、価格では半額以下、だが性能では勝るとも劣らない。ショップで売れ筋というエントリーモデルも含め、長年FLRを履き続けてきた中里さんに詳しく話を聞いた。

「2モデルどちらもレースやロングライドで使うのに申し分ない。締め付けや踏み心地の好みで選べば良いですね」と言う photo:So Isobe

「今回試したモデルはトップグレードのFNT-9と、ミドルグレードのFNT-5ですが、どちらもレースやロングライドで使うのに申し分ないシューズだと感じました」。そう語る口調には、プロの分析と同時に、FLRに対する素直な感心が滲む。

両者の明確な違いは、ソールの剛性よりも「高負荷時の固定力」に現れる。前章でも記したようにアッパーは基本的に同じで、大きな違いはクロージャー(どちらもA-topダイアル)の数。ハイエンドモデルであるFNT-9は2ダイヤル、FNT-5はコストダウンを狙って1ダイヤルという違いがある。

ダイヤルの数がシューズの性格を変えている、と中里さんは言う。ハードなスプリントを繰り返すレースシーンでは2ダイヤルのFNT-9が活きるという photo:So Isobe

「2つのモデル間で大きく差を感じるのは、高負荷域での固定力です。特にハードなスプリント時は、2ダイアル式のFNT-9がより優れていて、固定力の差がパワー伝達に効いてきます。ダッシュを繰り返すロードレースやクリテリウムではFNT-9を、ロングライドやツーリングではFNT-5を選ぶのがいいでしょうね。もちろんこれは一般的な趣向ですから、個人の好き好みで選んでも全く悪くはありませんよ」と中里さんは言う。

「ソール剛性の印象ですが、ホビーユースやレースにおいても全く不足なしです。FNT-9は言わずもがなカッチリした踏み心地ですから、シリアスレーサーであっても不満を覚えることはないでしょう。FNT-5のコンポジットソールも十分な剛性で、ホビーライダーにはむしろ心地よいバランスです」。

「モデルチェンジによって全方位に品質が上がったと感じます」と中里さんは言う photo:So Isobe

前作からの進化について尋ねると、「ロードシューズとして全方位にブラッシュアップされています。速く、長持ちで、細やかなフィッティング幅を備えているように感じます」と中里さんは即答した。

まず注目は、アウトソールの薄型化。これによりペダリング時のダイレクト感が格段に向上している。「例えばローラー台で200回転以上で回した時に強く感じるんですが、足がペダルに近いから軽く回るし、力の伝達がより自然。クリート位置のインジケーターもプリントされていて、微調整がしやすいのが嬉しいですね」。

さらに、アッパー素材にも細やかな改良が施されている。外見にははっきり現れていないものの、軽さと通気性、ホールド感のバランスが絶妙で、長時間履いても快適さが続く。「新品時のフィット感を長く維持できそうな印象が強いですね。A-topダイヤルも壊れにくく、交換も3000円以下と手軽なんです。総じてユーザー思いの設計だなと感じます」。

FNT-9には厚みが1mm異なる2種類のインソールが付属。細かな調整が可能だ photo:Naoki Yasuoka

Atopダイヤルは壊れづらく、交換品も非常に安価 photo:Naoki Yasuoka

「ミッドナイトゴールド」カラーはペダリングの瞬間にゴールドが覗く。心憎い演出だ photo:So Isobe

細部にもFLRらしい気配りが光る。「FNT-9には厚みが1mm異なる2種類のインソールが付属していて、簡単にフィット感を変えられます。少しくるぶしが当たって痛いんだよね、っていうときに本当に便利で、さらに別売りのインソールも3種類用意されていて、どれも2500円以下。高価なカスタムインソールが良いのは当たり前ですが、この価格帯で、ここまでフィッティングを追求できるのは本当に珍しいです」。

「FNT-5のゴールドソールは、写真よりも実物の方が断然いいですね」中里さんはそう言って足元を軽く持ち上げる。ブラック一色のアッパーに、ペダリングの瞬間だけチラリと覗くゴールド。「美しいペダリングって踵がスッと上がるじゃないですか。だから綺麗なペダリングができていれば、後ろを走る人にゴールドソールを静かにアピールできる。ちょっと小憎らしくて良いですよね。こういうわかる人にはわかるデザインって、すごく好印象です」。

「値段を問わず、どのモデルも非常にレベルが高い」と中里さんはシューズを評価する photo:So Isobe

「ぶっちゃけ、ナイロンソール、価格で言えば1万円近辺のモデルが一番売れています」中里さんがそう語るように、FLRではF-1やF-7など、税込1.2万円前後のエントリーモデルから用意し、それらが人気を集めているという。

「この価格帯って、今もう市場からかなり少なくなってしまった。でもFLRなら、ビンディングペダルとシューズを2万円ほどで揃えられる。しかも品質がしっかりしているので、初めての一足として安心してすすめられます」。通勤や街乗りにも使える実用性と、初めてビンディングに挑戦するライダーの背中を押す価格設定。「物価高で趣味にお金をかけづらい今、はじめやすさというのも立派な価値だと思います」。

「リーズナブルな一方で、FLRのオリジナリティもしっかり確立されています。ニット素材のアッパーがまさにそれで、柔軟で通気性が高く、経年劣化で硬化しにくい。伸びがいいので日本人の幅広、甲高の足にも無理なくフィットします。マイクロファイバーのシューズもレベルが高いですが、ニットのより自然な履き心地は万人受けするでしょうね」。

FLRは常設店として私自身も愛用しているブランドです。FLRのシューズをかれこれ4年履いていますが、驚くほど剥がれや劣化がありません。リーズナブルですが、品質はお値段以上です。

「私自身も使っていますが、驚くほど耐久性も良く壊れない。とても実直なものづくりだなと感じます」。 photo:So Isobe

「どんなユーザーにもオススメできます。とくに、最初の一足としてこれ以上ない選択でしょう」。中里さんはそう言い切る。FLRは、豊富なサイズレンジで女性から大柄なライダーまで幅広く対応。どのモデルも36〜45サイズと、他の海外ブランドを寄せつけない幅広いサイズを展開し、あらゆる層のライダーをカバーしている。

「まだ知名度は低く影の存在かもしれませんが、人と被りにくくてクールな選択とも言い換えられるでしょう。他社でありがちな華美なブランドアピールに靡かない、機材として本質を追い求めるライダーに刺さるシューズと言えますね。品質と信頼性は年々向上しており、開発スピードも早いブランドです。FLRの真面目なモノづくりに、これからも期待したいと思います」。

ブランドマネージャーのリーロン・ヨセフ氏とウェブで繋ぎ、インタビューを行った

ただコスパに優れているだけでは終わらない、今まで明かされなかったFLRの真髄をご覧いただこう。

CW:本日は早朝からありがとうございます(イスラエル現地は朝5時)。はじめに、FLRブランドの創設のきっかけを教えてください。

私もサイクリングが大好きであること、そして自ら納得できるシューズを提供したいと思ったことがFLRの原点です。今より物価の安かった2000年代ですら、他社のシューズは気軽に手が出ないほど高価で、履き心地や機能性にも疑問がありました。当社にはスポーツシューズのOEM製造ノウハウがあり、リーズナブルかつ高品質なシューズを作れる自信があったことが、参入を決めた要因でした。

2011年のユーロバイクにて。他社のOEM生産を請け負っていたノウハウを元にオリジナルブランドとして舵を切った

CW:FLRが日本マーケットに進出して4年が経ちます。日本でのビジネスについての印象を教えてください。

現在私たちの最大顧客はアメリカですが、もちろんアジア市場も重視しています。日本は世界で4番目の売上規模であり、アジアの中でも重要な国です。日本のユーザーはとてもポジティブで、オープンマインドであることに好感を持っています。

ここ数年は毎年日本を訪れ、代理店であるライトウェイのスタッフと共にショップを回っています。とある売場では最大手のシマノの横に私たちのシューズが並び、それは大変光栄なことでした。ライトウェイは「地球を楽しくしたい・スポーツバイクの文化を日本に根付かせたい」を社是としていますが、私たちも全く同じ気持ちです。

CW:御社のシューズ作りについてお聞きします。ブランドのデビュー初期からアジアフィットを展開していますが、やはり日本のマーケットを意識していたのでしょうか?

私たちとしては、世界中のライダーにFLRを履いてもらいたいと思っています。日本人の足はつま先が横に広く甲が高い、いわゆるワイドフィットが必要というのが一般的な認識です。私たちはそれらの要求に合わせてシューズを作っていますが、実はアメリカとヨーロッパでもウケがいいんです。単純な話ですが、広いラスト(足型)であれば窮屈な思いをすることはなくなり、多くの人に満足してもらえます。

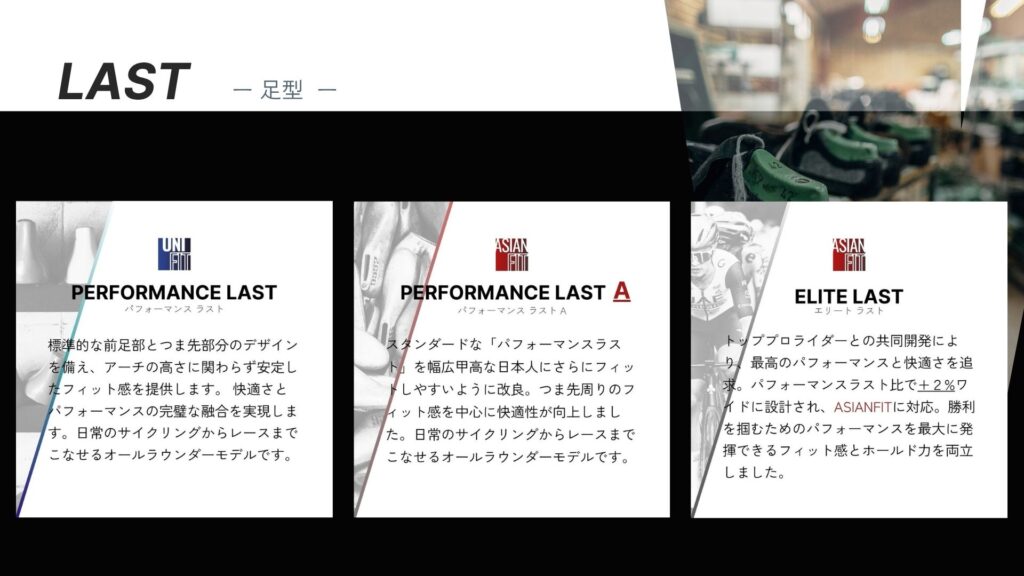

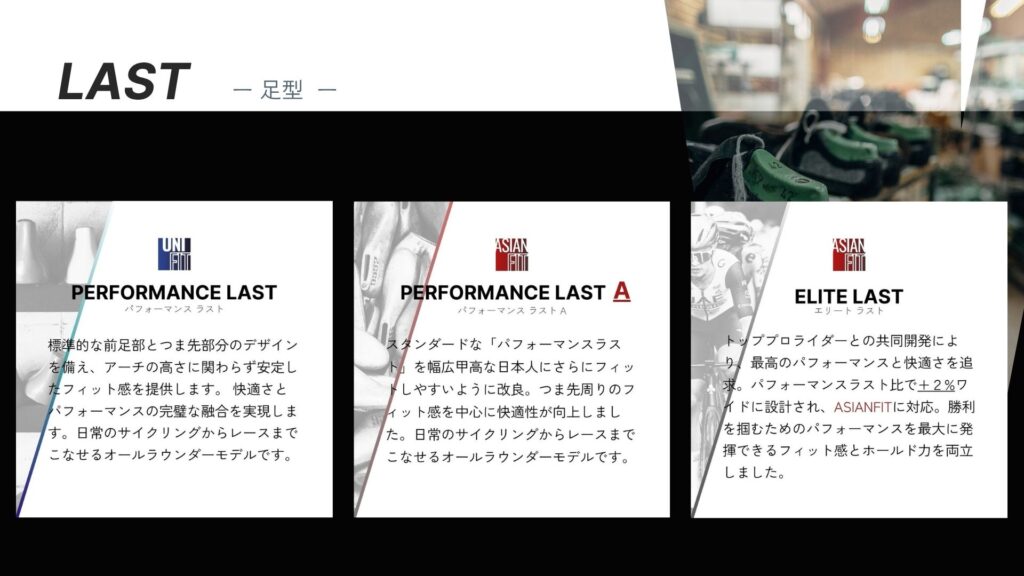

2025年時点で3タイプのラストが揃う。新モデルはFLR史上最もワイドな第3世代「エリートラスト」を順次採用していくという

ちょっとした裏話をすると、アジアフィットの開発初期は「まだまだ狭い」という評価が大半でした。そこで韓国、フィリピン、タイなどアジア圏から多数のフィードバックを受け、第3世代の「エリートラスト」へと改善しました。以降の新製品はこのエリートラストを継承し、一本化していく予定です。前作から2%幅広になり、さらにストレスフリーな履き心地のシューズに仕上がっています。

CW:サイクルシューズの開発で難しいポイントは何ですか?

シューズ作りにおける一番の課題は、良いものを”リーズナブルに”作ることです。コストをかければクオリティは自ずと上がりますが、それは製品価格に上乗せされ、ユーザーの負担となってしまいます。限られたコストで最良のシューズを生み出すことこそ、私たちに課せられたミッションなのです。

サイクルシューズの構造的な話をすると、実はサッカーシューズとアッパーの作りはそう変わりません。アッパーについてはこれまでの製造ノウハウをベースとし、カーボンソールの新規開発やダイアルクロージャーの採用など、サイクリング用途のエッセンスをひとつずつ取り入れました。

CW:FLRのラインナップはシンプルなデザインが特徴ですが、その理由は?

「奇をてらわないデザインは、多くの人に受け入れてもらうため」 photo:So Isobe

話はサッカーシューズ時代の失敗に遡ります。当時はフラッシー(派手な)デザインのモデルを市場に投入していましたが、評価はイマイチ。結果的に好評だったのは、どんなスタイルにもマッチするシンプルなブラックとホワイト、そしてプレーンなスタイリングだったのです。FLRは万人に適うシューズを目指してますから、とても自然な選択と言えます。

加えて、FLRのシューズはハイエンドもエントリーも、アッパーについては同じ生地素材から製造しています。例えばFNT-9とFNT-3では価格差が約18000円ありますが、どちらもアッパーは全く同じグレードのニット素材を採用しています。素材の共通化でコスト削減できますし、エントリーモデルながらハイエンドと同等のルックスを実現できるのです。

CW:近年はハイエンドシューズの開発競争が続いています。次なる技術革新は何だと思いますか?

「軽さの追求が次のトレンド。物理的に軽いことはペダリングにとって理想的」 photo:So Isobe

とあるメーカーはインソールにセンサーを取り付けた「スマートシューズ」を試作しているようですが、重く複雑な作りのシューズは私たちのタイプではありません。ライダーのパフォーマンス向上という意味では、軽さの追求が次のトレンドになると思います。

ライダーとバイクを繋ぐコンタクトポイントのうち、シューズは最も激しく動く部分です。物理的に軽いことはペダリング運動にとって理想的であり、パフォーマンスに直結します。特にフルカーボンのアウトソールはさらなる軽量化の余地が見込めますが、バランスが大事です。軽すぎると剛性の低下や脆さにつながってしまいますから。

CW:プロライダーとの協業について、印象的なエピソードを教えてください。

これまでのFLRサポートライダーの中で最もブレイクした一人である、ジェイ・ヴァイン(UAEチームエミレーツXRG)とのコラボについてお話ししましょう。

2024年までFLRシューズを使用したジェイ・ヴァイン(オーストラリア、UAEチームエミレーツXRG) photo:CorVos

彼は行きつけのショップでFLRに出会い、自費購入した私たちのシューズを履いてEスポーツ世界選手権に出場、見事優勝を飾りました。2022年のことです。その翌年に彼はUAEチームに移籍し、その後の活躍はみなさんもご存じの通り。喜ばしい反面、トップライダーの仲間入りを果たしたことでスポンサーフィーが跳ね上がってしまい、あいにくですが彼とのパートナーシップは終了しました。ですが、彼がFLRのシューズの性能を証明してくれたことは言うまでもありません。

FLRはプロライダーとコラボレーションする時、選手供給モデルやカスタムシューズを一切作らないことにしています。彼らも一般ユーザーと同じく、市販品と全く同一のシューズを使用します。それはコストの制約という面もありますが、プロもアマチュアもできる限り同じシューズ体験をしてもらいたいからです。

また、プロライダーとの煌びやかなコラボレーションは魅力的な選択肢ですが、相応にコストがかかります。それでは製品価格に上乗せされてしまうため、多用はできません。マーケティングコストと認知向上のバランスは課題とするところです。

CW:コスト削減とラインナップの拡充は、一見相反する要素に見えます。ビジネス上の課題にどう向き合っていますか?

大切なのは、自転車に関わる全員に機会を提供することです。とりわけ、販売店のビジネスを妨げないことは重要です。

コロナの流行期前後で、ビジネスは大きく変わりました。どのメーカーも急激なニーズの増加や在庫切れ、そして今は在庫過多という不安定な時期を経験しています。FLRはその混乱期の中で、適切な在庫のマネジメントに努め、ショップのニーズに的確に応え、危機を乗り越えることができました。FLRが存続できているのは、全世界のショップの弛まぬ努力のおかげなのです。

確かなメッセージを携えて送り出されるFLRのシューズ。「良いものをより安く」を信条にする、ユーザーフレンドリーなブランドだ photo:Naoki Yasuoka

リーズナブルなシューズは、ユーザーにとって望ましいことはもちろん、ショップの利益になる商材でなければなりません。今後もライトウェイと協力して、ショップのビジネス成功に貢献していきたいです。自転車を直したり、グループライドの拠点になったりと、ショップのおかげで私たちはサイクリングを楽しむことができるのですから。

CW:最後に、日本のユーザーにメッセージをお願いします。

まず、お買い上げいただいた皆さんに感謝したいですね。私たちのシューズは徐々にですがマーケットに受け入れられており、ショップからも良い評判を聞いています。サイクリングを楽しむのに、高額なエキップメントは必ずしも最良とは限りません。FLRのシューズで浮いた予算を、どうか別の機材や体験に回してもらえたらと思います。

これからも良いプロダクトをリリースできるように、フィードバックをぜひお待ちしております。

インプレッション:FLRを好評する中里聡史さんが語る、トップ&ミドルグレードの真価

「やはり、価格と品質のバランスが飛び抜けていますね。」そう語るのは、栃木県宇都宮で Gufo Cycle Works を営む中里聡史さん。プロ活動を含む20年以上のレース経験を持ち、宇都宮ブリッツェンでメカニックも務めた機材目利きだ。

今回、中里さんに試してもらったのは、ブランドの頂点に立つ「FNT-9」と、価値あるミドルグレードモデル「FNT-5」。どちらもレースにもロングライドにも十分対応する実力派ロードシューズだ。他のトップブランドと比べて、価格では半額以下、だが性能では勝るとも劣らない。ショップで売れ筋というエントリーモデルも含め、長年FLRを履き続けてきた中里さんに詳しく話を聞いた。

剛性感の違いが生む「踏み心地の個性」

「今回試したモデルはトップグレードのFNT-9と、ミドルグレードのFNT-5ですが、どちらもレースやロングライドで使うのに申し分ないシューズだと感じました」。そう語る口調には、プロの分析と同時に、FLRに対する素直な感心が滲む。

両者の明確な違いは、ソールの剛性よりも「高負荷時の固定力」に現れる。前章でも記したようにアッパーは基本的に同じで、大きな違いはクロージャー(どちらもA-topダイアル)の数。ハイエンドモデルであるFNT-9は2ダイヤル、FNT-5はコストダウンを狙って1ダイヤルという違いがある。

「2つのモデル間で大きく差を感じるのは、高負荷域での固定力です。特にハードなスプリント時は、2ダイアル式のFNT-9がより優れていて、固定力の差がパワー伝達に効いてきます。ダッシュを繰り返すロードレースやクリテリウムではFNT-9を、ロングライドやツーリングではFNT-5を選ぶのがいいでしょうね。もちろんこれは一般的な趣向ですから、個人の好き好みで選んでも全く悪くはありませんよ」と中里さんは言う。

「ソール剛性の印象ですが、ホビーユースやレースにおいても全く不足なしです。FNT-9は言わずもがなカッチリした踏み心地ですから、シリアスレーサーであっても不満を覚えることはないでしょう。FNT-5のコンポジットソールも十分な剛性で、ホビーライダーにはむしろ心地よいバランスです」。

正統進化を遂げた新型シューズ

前作からの進化について尋ねると、「ロードシューズとして全方位にブラッシュアップされています。速く、長持ちで、細やかなフィッティング幅を備えているように感じます」と中里さんは即答した。

まず注目は、アウトソールの薄型化。これによりペダリング時のダイレクト感が格段に向上している。「例えばローラー台で200回転以上で回した時に強く感じるんですが、足がペダルに近いから軽く回るし、力の伝達がより自然。クリート位置のインジケーターもプリントされていて、微調整がしやすいのが嬉しいですね」。

さらに、アッパー素材にも細やかな改良が施されている。外見にははっきり現れていないものの、軽さと通気性、ホールド感のバランスが絶妙で、長時間履いても快適さが続く。「新品時のフィット感を長く維持できそうな印象が強いですね。A-topダイヤルも壊れにくく、交換も3000円以下と手軽なんです。総じてユーザー思いの設計だなと感じます」。

細部にもFLRらしい気配りが光る。「FNT-9には厚みが1mm異なる2種類のインソールが付属していて、簡単にフィット感を変えられます。少しくるぶしが当たって痛いんだよね、っていうときに本当に便利で、さらに別売りのインソールも3種類用意されていて、どれも2500円以下。高価なカスタムインソールが良いのは当たり前ですが、この価格帯で、ここまでフィッティングを追求できるのは本当に珍しいです」。

「FNT-5のゴールドソールは、写真よりも実物の方が断然いいですね」中里さんはそう言って足元を軽く持ち上げる。ブラック一色のアッパーに、ペダリングの瞬間だけチラリと覗くゴールド。「美しいペダリングって踵がスッと上がるじゃないですか。だから綺麗なペダリングができていれば、後ろを走る人にゴールドソールを静かにアピールできる。ちょっと小憎らしくて良いですよね。こういうわかる人にはわかるデザインって、すごく好印象です」。

コスパを超えた、実直なモノづくり

話題が販売面に及ぶと、中里さんは改めてFLRの価値を強調した。「他メーカーの6万円クラスのフラッグシップと比べても、FLRは3万円台で同等かそれ以上。3万円以下のミドルグレードも非常にレベルが高い。ナイロンソールのエントリーモデルでさえ、しっかり走れるんですよ。という。

「ぶっちゃけ、ナイロンソール、価格で言えば1万円近辺のモデルが一番売れています」中里さんがそう語るように、FLRではF-1やF-7など、税込1.2万円前後のエントリーモデルから用意し、それらが人気を集めているという。

「この価格帯って、今もう市場からかなり少なくなってしまった。でもFLRなら、ビンディングペダルとシューズを2万円ほどで揃えられる。しかも品質がしっかりしているので、初めての一足として安心してすすめられます」。通勤や街乗りにも使える実用性と、初めてビンディングに挑戦するライダーの背中を押す価格設定。「物価高で趣味にお金をかけづらい今、はじめやすさというのも立派な価値だと思います」。

「リーズナブルな一方で、FLRのオリジナリティもしっかり確立されています。ニット素材のアッパーがまさにそれで、柔軟で通気性が高く、経年劣化で硬化しにくい。伸びがいいので日本人の幅広、甲高の足にも無理なくフィットします。マイクロファイバーのシューズもレベルが高いですが、ニットのより自然な履き心地は万人受けするでしょうね」。

FLRは常設店として私自身も愛用しているブランドです。FLRのシューズをかれこれ4年履いていますが、驚くほど剥がれや劣化がありません。リーズナブルですが、品質はお値段以上です。

すべてのライダーに寄り添うシューズ

「どんなユーザーにもオススメできます。とくに、最初の一足としてこれ以上ない選択でしょう」。中里さんはそう言い切る。FLRは、豊富なサイズレンジで女性から大柄なライダーまで幅広く対応。どのモデルも36〜45サイズと、他の海外ブランドを寄せつけない幅広いサイズを展開し、あらゆる層のライダーをカバーしている。

「まだ知名度は低く影の存在かもしれませんが、人と被りにくくてクールな選択とも言い換えられるでしょう。他社でありがちな華美なブランドアピールに靡かない、機材として本質を追い求めるライダーに刺さるシューズと言えますね。品質と信頼性は年々向上しており、開発スピードも早いブランドです。FLRの真面目なモノづくりに、これからも期待したいと思います」。

ブランドマネージャーに聞く、FLRのシューズが目指すもの

ただコスパに優れているだけでは終わらない、今まで明かされなかったFLRの真髄をご覧いただこう。

CW:本日は早朝からありがとうございます(イスラエル現地は朝5時)。はじめに、FLRブランドの創設のきっかけを教えてください。

私もサイクリングが大好きであること、そして自ら納得できるシューズを提供したいと思ったことがFLRの原点です。今より物価の安かった2000年代ですら、他社のシューズは気軽に手が出ないほど高価で、履き心地や機能性にも疑問がありました。当社にはスポーツシューズのOEM製造ノウハウがあり、リーズナブルかつ高品質なシューズを作れる自信があったことが、参入を決めた要因でした。

CW:FLRが日本マーケットに進出して4年が経ちます。日本でのビジネスについての印象を教えてください。

現在私たちの最大顧客はアメリカですが、もちろんアジア市場も重視しています。日本は世界で4番目の売上規模であり、アジアの中でも重要な国です。日本のユーザーはとてもポジティブで、オープンマインドであることに好感を持っています。

ここ数年は毎年日本を訪れ、代理店であるライトウェイのスタッフと共にショップを回っています。とある売場では最大手のシマノの横に私たちのシューズが並び、それは大変光栄なことでした。ライトウェイは「地球を楽しくしたい・スポーツバイクの文化を日本に根付かせたい」を社是としていますが、私たちも全く同じ気持ちです。

CW:御社のシューズ作りについてお聞きします。ブランドのデビュー初期からアジアフィットを展開していますが、やはり日本のマーケットを意識していたのでしょうか?

私たちとしては、世界中のライダーにFLRを履いてもらいたいと思っています。日本人の足はつま先が横に広く甲が高い、いわゆるワイドフィットが必要というのが一般的な認識です。私たちはそれらの要求に合わせてシューズを作っていますが、実はアメリカとヨーロッパでもウケがいいんです。単純な話ですが、広いラスト(足型)であれば窮屈な思いをすることはなくなり、多くの人に満足してもらえます。

ちょっとした裏話をすると、アジアフィットの開発初期は「まだまだ狭い」という評価が大半でした。そこで韓国、フィリピン、タイなどアジア圏から多数のフィードバックを受け、第3世代の「エリートラスト」へと改善しました。以降の新製品はこのエリートラストを継承し、一本化していく予定です。前作から2%幅広になり、さらにストレスフリーな履き心地のシューズに仕上がっています。

CW:サイクルシューズの開発で難しいポイントは何ですか?

シューズ作りにおける一番の課題は、良いものを”リーズナブルに”作ることです。コストをかければクオリティは自ずと上がりますが、それは製品価格に上乗せされ、ユーザーの負担となってしまいます。限られたコストで最良のシューズを生み出すことこそ、私たちに課せられたミッションなのです。

サイクルシューズの構造的な話をすると、実はサッカーシューズとアッパーの作りはそう変わりません。アッパーについてはこれまでの製造ノウハウをベースとし、カーボンソールの新規開発やダイアルクロージャーの採用など、サイクリング用途のエッセンスをひとつずつ取り入れました。

CW:FLRのラインナップはシンプルなデザインが特徴ですが、その理由は?

話はサッカーシューズ時代の失敗に遡ります。当時はフラッシー(派手な)デザインのモデルを市場に投入していましたが、評価はイマイチ。結果的に好評だったのは、どんなスタイルにもマッチするシンプルなブラックとホワイト、そしてプレーンなスタイリングだったのです。FLRは万人に適うシューズを目指してますから、とても自然な選択と言えます。

加えて、FLRのシューズはハイエンドもエントリーも、アッパーについては同じ生地素材から製造しています。例えばFNT-9とFNT-3では価格差が約18000円ありますが、どちらもアッパーは全く同じグレードのニット素材を採用しています。素材の共通化でコスト削減できますし、エントリーモデルながらハイエンドと同等のルックスを実現できるのです。

CW:近年はハイエンドシューズの開発競争が続いています。次なる技術革新は何だと思いますか?

とあるメーカーはインソールにセンサーを取り付けた「スマートシューズ」を試作しているようですが、重く複雑な作りのシューズは私たちのタイプではありません。ライダーのパフォーマンス向上という意味では、軽さの追求が次のトレンドになると思います。

ライダーとバイクを繋ぐコンタクトポイントのうち、シューズは最も激しく動く部分です。物理的に軽いことはペダリング運動にとって理想的であり、パフォーマンスに直結します。特にフルカーボンのアウトソールはさらなる軽量化の余地が見込めますが、バランスが大事です。軽すぎると剛性の低下や脆さにつながってしまいますから。

CW:プロライダーとの協業について、印象的なエピソードを教えてください。

これまでのFLRサポートライダーの中で最もブレイクした一人である、ジェイ・ヴァイン(UAEチームエミレーツXRG)とのコラボについてお話ししましょう。

彼は行きつけのショップでFLRに出会い、自費購入した私たちのシューズを履いてEスポーツ世界選手権に出場、見事優勝を飾りました。2022年のことです。その翌年に彼はUAEチームに移籍し、その後の活躍はみなさんもご存じの通り。喜ばしい反面、トップライダーの仲間入りを果たしたことでスポンサーフィーが跳ね上がってしまい、あいにくですが彼とのパートナーシップは終了しました。ですが、彼がFLRのシューズの性能を証明してくれたことは言うまでもありません。

FLRはプロライダーとコラボレーションする時、選手供給モデルやカスタムシューズを一切作らないことにしています。彼らも一般ユーザーと同じく、市販品と全く同一のシューズを使用します。それはコストの制約という面もありますが、プロもアマチュアもできる限り同じシューズ体験をしてもらいたいからです。

また、プロライダーとの煌びやかなコラボレーションは魅力的な選択肢ですが、相応にコストがかかります。それでは製品価格に上乗せされてしまうため、多用はできません。マーケティングコストと認知向上のバランスは課題とするところです。

CW:コスト削減とラインナップの拡充は、一見相反する要素に見えます。ビジネス上の課題にどう向き合っていますか?

大切なのは、自転車に関わる全員に機会を提供することです。とりわけ、販売店のビジネスを妨げないことは重要です。

コロナの流行期前後で、ビジネスは大きく変わりました。どのメーカーも急激なニーズの増加や在庫切れ、そして今は在庫過多という不安定な時期を経験しています。FLRはその混乱期の中で、適切な在庫のマネジメントに努め、ショップのニーズに的確に応え、危機を乗り越えることができました。FLRが存続できているのは、全世界のショップの弛まぬ努力のおかげなのです。

リーズナブルなシューズは、ユーザーにとって望ましいことはもちろん、ショップの利益になる商材でなければなりません。今後もライトウェイと協力して、ショップのビジネス成功に貢献していきたいです。自転車を直したり、グループライドの拠点になったりと、ショップのおかげで私たちはサイクリングを楽しむことができるのですから。

CW:最後に、日本のユーザーにメッセージをお願いします。

まず、お買い上げいただいた皆さんに感謝したいですね。私たちのシューズは徐々にですがマーケットに受け入れられており、ショップからも良い評判を聞いています。サイクリングを楽しむのに、高額なエキップメントは必ずしも最良とは限りません。FLRのシューズで浮いた予算を、どうか別の機材や体験に回してもらえたらと思います。

これからも良いプロダクトをリリースできるように、フィードバックをぜひお待ちしております。

制作:シクロワイアード編集部 提供:ライトウェイプロダクツジャパン株式会社