新型XTRをMTB全日本選手権に実戦投入した宇都宮ブリッツェンの沢田時が勝利した。日本チャンピオンに輝いた沢田に、新型XTRの使用感とセッティングを訊いた。もうひとつのトピックである2タイプのXTRホイールについても徹底的に掘り下げ、シマノ担当者とのQ&Aによって新型XTRのテクノロジーを細部まで紹介する。

MTB全日本選手権男子エリートで連覇&XCCとの完全優勝の沢田時(宇都宮ブリッツェン) photo:Makoto AYANO

7月に兵庫県たつの市菖蒲谷で開催されたマウンテンバイク全日本選手権において、沢田時(宇都宮ブリッツェン)はXCCとXCOの2競技において優勝、全日本チャンピオンに輝いた。新型XTRの発表からわずか1ヶ月での実戦投入で挙げた勝利。まだその感覚が新鮮なうちにレースでの使用感とセッティングを語ってもらった。

沢田時(さわだとき/宇都宮ブリッツェン)とXTR装備のメリダNINETY SIX photo:Naoki Yasuoka

1994年生まれ、滋賀県野洲市出身。マウンテンバイクをルーツに、シクロクロス、ロードレースの3種競技をこなすマルチプレイヤー。MTB全日本選手権においては2011年のジュニア時代から勝利を重ね、エリートではXCOで2021、2024、2025年に優勝。シクロクロス全日本選手権では2016、2020年に優勝するなど、枚挙にいとまがないほどの日本王者のタイトルを獲得してきた。今季はロードレースも好調でTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025では4位と山岳賞を獲得している。

MTB全日本選手権XCCをリードする沢田時(宇都宮ブリッツェン) photo:Makoto AYANO

沢田時のシフター。グリップを握りこんだまま操作しやすいパドル位置にしている photo:Makoto AYANO

今までMTBクロスカントリーは歴代のXTRで、また他のすべての競技でもシマノのDi2で闘ってきた自分にとって、Di2化は言うまでもなく待望のものでした。しかしDi2化で心配していたのはシフトボタンのクリック感です。スムーズすぎて押したことが分からないことにならないか?、と。しかし使ってみると、ケーブル式に近いクリック感を残した設計になっていて、オフロードでハンドルが暴れていても、変速操作したことがちゃんと指で感じられる仕様になっていました。路面からの振動があるなかで、シフトボタンの押し間違いをしない点は非常に気に入っています。

MTB全日本選手権XCOを走る沢田時(宇都宮ブリッツェン) photo:Makoto AYANO

そしてケーブル式も十分に速かったんですが、Di2は変速スピードが速い。加えてのメリットとして多段変速が使えることがあります。MTB競技はダウンヒルからすぐ激坂登りを強いられたりするので、そこでボタンを押しっぱなしで一気多段変速ができるのがメリットです。ケーブル式だとシフターをカチカチカチと連続で押す必要があったのが、ワンアクションでローからトップまで一気に変速できるのはありがたい機能です。それは速さに直結します。

シフトパドルは、奥のボタンをデフォルトから少し上向きになるように調整して設定し、グリップを握ったままでも操作しやすくしています。XC競技では路面からの衝撃などでグリップの握りを緩められないケースがあるので、手を握り変えずに変速できるようにしています。

沢田時のバイクのドライブトレイン。リアスプロケットは10〜51Tを使う photo:Makoto AYANO

ギアレシオはFチェンリングが34T、リアスプロケットは10〜51Tを使っています。地形の起伏変化が大きいXC競技はどうしても超ワイドレンジが必要で、この組み合わせが基本になりますが、ローギアを使わないほどのアップダウンの少ないコースや、とくにXCC(クロスカントリー・ショートサーキット)などの短距離スピードレースでは、9-46TスプロケットとGS(ショートケージ)ディレイラーの組み合わせを試してみたいという気持ちはあります。軽量になるのと、ギアステップ(歯数差)が細かくなるため有利になるかもしれません。ディレイラーとチェーン、スプロケットを交換する作業は、メカニックさんなら手早くできそうなのもDi2のメリットですね。

沢田時はXCタイプのブレーキレバーを使用する。レバー素材はカーボンだ photo:Makoto AYANO

ブレーキはレバー、キャリパーともにXCモデルを組み合わせて使用しています。新型はオイルが低粘度になったのが違いとのことですが、この夏に使い始めたばかりなので、その差はまだ感じ取ることができません。おそらく真冬になって気温が氷点下に近い場合などに、レバーの引きが硬くならないことが感じ取れるだろうと聞いています。確かに真冬にはブレーキの効きが少し低下することは感じているので、それが改善されるなら歓迎です。

海外プロのなかでは、厳しいコースの際にエンデューロ用ブレーキレバーをXCキャリパーと組み合わせて使用している例があると聞いているので、その点はとても興味があります。

エルゴノミック性を高めたエンデューロ用ブレーキレバー photo:Makoto AYANO

ピボット位置を手前に移動し、自然な指の動きに合わせたレバーの軌跡を実現している

上方に5°スウィープしたブレーキレバーが指の動きに沿った自然なブレーキ操作を可能にする

日本のレースも今回の全日本選手権が行われた菖蒲谷など、非常にテクニカルで難しいコースもあります。そうした難易度の高いコースに備えて、操作感が高いと言われているエンデューロレバーの引き心地と8%制動力がアップするという組み合わせも試しておきたいと思っています。少しの重量増加はあれど、ブレーキタッチの良さや制動力の高さが重要になるレースは少なからずありますから。

国内では沢田時のみに支給されるS-PHYRE XC903Sシューズ(BMXの畠山紗英選手にも支給)。ペダルは新型PD-M9200だ photo:Makoto AYANO

軸周りのデザインがマイナーチェンジしたペダルは回転性能が向上したとのことですが、使ってみて旧モデルとの違いはまだ感じ取れていません。むしろ誰もその差を感じ取れないんじゃないかと思っていますが、シマノのSPDペダル、とくにXTRは欠点がなく、踏み面が広くて安定していてダイレクトなペダリングができます。壊れず耐久性も高いので愛用している選手が多いですから、全面的に信頼しています。とくにXCのような大きなパワーをかける競技では信頼感が高いです。

MTB全日本選手権XCOを走る沢田時(宇都宮ブリッツェン) photo:Makoto AYANO

新型ホイールには大きな進化を感じます。重量が明らかに軽いので、進みが良く、履いた瞬間から良さを感じ取れます。とくにクロスカントリー競技では絶対的に有利です。ロードホイールよりも軽いんですから。

MTBはどんどんタイヤがワイド化してきて、以前よりもタイヤ重量が増えています。そのぶんホイールが軽くなるのは気分的にもいいですね。それで性能が落ちていることは無く、走りは良くなっている。耐久性という点は長く使わないと分りませんが、激しかった2日間の全日本選手権でも破損は無かったですし、振れも出ていない。乗り心地は硬すぎず、少し柔らかさも感じます。硬いだけのホイールはオフロードの荒れた路面や岩の上では跳ねてしまうのですが、弾かれることなく進んでくれます。

新型XTRフルスペックの沢田時(宇都宮ブリッツェン)のXCバイク photo:宇都宮ブリッツェン

XTRホイール インプレッション

XCタイプの新型XTRホイール photo:Makoto AYANO

新型コンポーネントとともに新登場したXTRホイール。XCとエンデューロ、それぞれに特化した2種を揃えるが、その完成度の高さに注目だ。ENS白馬とトレイルライドで徹底テストした。

テストライダーはvol.2に続き西脇仁哉がつとめる。富士見パノラマでのスキルエリア、そしてENS白馬のエンデューロに出場してレースで実際に使用してインプレッション。なお新型XTRコンポとともに実戦投入してレースを走ったプロライダーの清水一輝にも話を聞いた。

カーボンリムには大柄のXTRロゴがあしらわれる (c)シマノ

加速、減速、コーナリング、着地。――バイク全体の挙動を決定づける「走りの中枢」と言っても過言ではないホイール。今回の新型XTRでは、1世代飛ばしての完組ホイールのリリースとなった。その背景には、競技の高度化とユーザーのニーズ変化がある。XCとエンデューロ、それぞれのカテゴリに特化した2つのスペックが用意されており、単なる汎用ホイールではなく、求められる性能に応じたチューニングが施されている点に注目したい。

エアボリュームのあるワイドタイヤで軽く転がるXTRホイール photo:Jinya Nishiwaki

エンデューロモデルは、高剛性と耐衝撃性を両立させ、ラフな路面でもトラクションを失わずにラインを維持する安定感が特徴だ。一方のXCモデルは、軽量性と加速性能を突き詰めた仕様で、踏んだ瞬間に前に出る俊敏さが光る。それぞれのシーンで必要とされる特性が、ホイールというパッケージに見事に凝縮されている。

白馬岩岳ゲレンデの3連ジャンプを跳ぶ西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

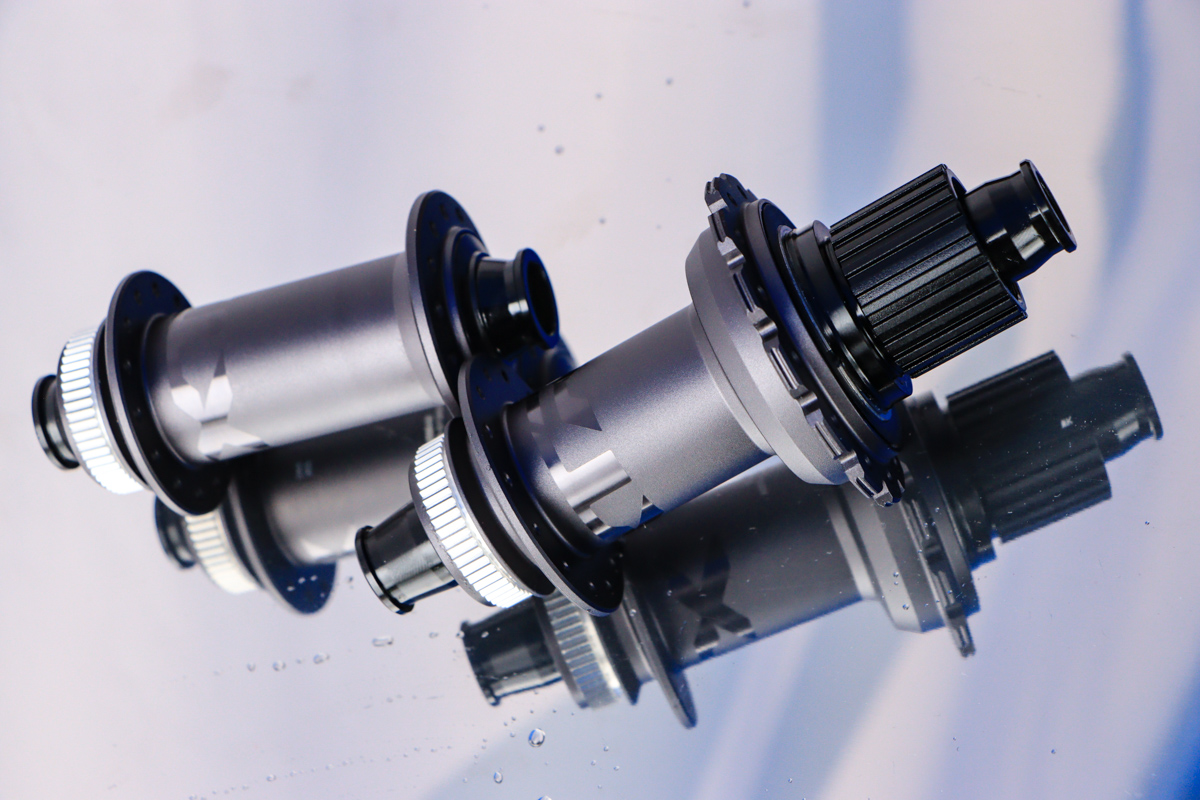

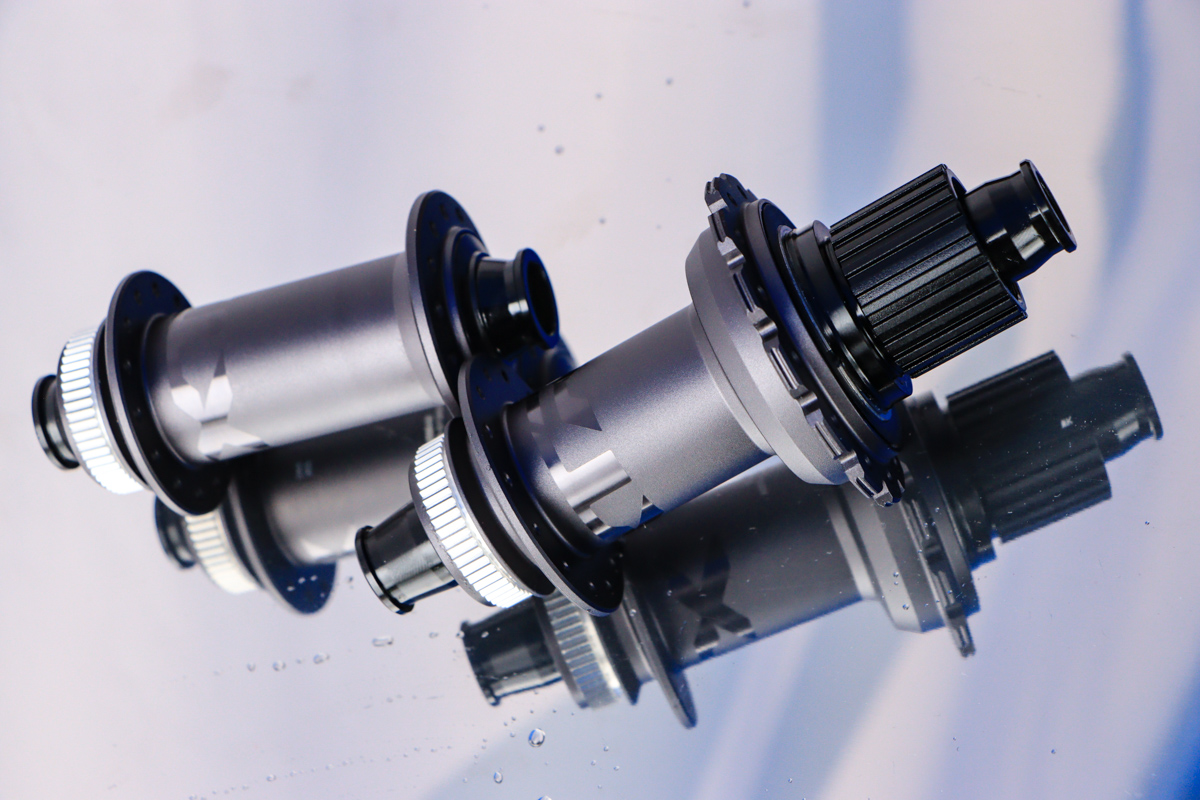

また、今回のホイールで特筆すべきはハブである。内部構造の見直しにより、エンゲージ角が7.6度だった前作に対し、新型はその半分以下の3.5度と、ラチェットの掛かりがさらに素早くなり、パワー伝達のロスを抑制。ペダルに入力した力を余すところなく推進力へと変換する設計となっている。駆動系としての完成度はもちろんのこと、回転の軽さにも優れ、レース中の集中力を妨げない。

ENS白馬のステージを走る西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

パーツのアップグレードとしてホイールを見直すなら、今こそまさにその好機。そこで本稿では、実走インプレをもとに、加速性、剛性、パワー伝達という3つの観点から、2タイプのXTRホイールのポテンシャルを掘り下げていく。

ENS白馬のダウンヒル区間をこなす西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

ENS白馬では、もちろんエンデューロモデルのXTRホイールを使用した。スタート直後のダッシュにおいてもパワーの逃げがなく、漕いだ分だけ推進力に変換されているのがはっきりと感じられた。コースはテクニカルなセクションこそなかったものの、コーナーや登り返しによって失速しがちな区間が多くあった。そのようなレイアウトでも、即座に漕ぎ足して加速できたのは、103ノッチと細かなラチェット数のおかげだろう。踏み始めのタイムラグが少ないハブは、やはりレースで大きなアドバンテージとなる。木の根や岩を乗り上げる際も、ペダルを踏み降ろす位置やタイミングが重要になり、ペダルの空転を防ぐためにも、ラチェットの細かさ、掛かりの速さは正義と言えよう。

ENS白馬のダウンヒル区間をこなす西脇仁哉 photo:Makoto AYANO

レース本番ではタイム短縮を狙い、コーナーに直線的に入り、出口でバームに当てて曲がる場面がいくつかあった。そうした高負荷がかかる状況でも、いたずらに剛性が高いとタイヤのみがよじれ、グリップの限界を迎えると同時に滑り出してしまうが、そのようなことはなく、タイヤのコシを引き出し、しっかりと路面を捉えていた。さらにはコーナリング中に生じた適度なヨレが復元する際に、バイクを前に押し出すような反発も感じられた。

試乗車には2.4インチのタイヤが装着されていたが、内幅30mmで最適化されたリムのおかげでハードなコーナリングでも外れることはなく、あらゆる路面変化にも常にノブが触れることでトラクションを生み出していた。

清水一輝と新型XTRホイール photo:Makoto AYANO

XTRエンデューロホイールについては明確な進化を感じています。新型ではカートリッジベアリングが採用されており、整備がしやすく、レース会場などで急な対応が必要になった際にも安心です。実際、大雨に降られた富士見パノラマでの試乗会からENS白馬まで、ベアリングを交換せずに使用しましたが、回転は今もスムーズで、引っかかりやゴリゴリ感もありません。

新型XTRで組まれたバイクでENS白馬のダウンヒル区間を走る清水一輝 photo:Makoto AYANO

また、オフセットリムの採用によりスポークテンションの左右差が少なく、剛性の高いホイールに仕上がっていると感じます。私はタイヤは通常2.4インチ、太くてもフロントに2.5インチまでしか使いませんが、内幅30mmのリムとの相性は最適で、バランスが取れていると思います。また、強度の高さも十分に感じています。ディレイラーと同様、今後もっと攻めた走りで、その限界を試してみたいと思います。

「センターロックローターのほうが制動力もコントロール性も高くなる」清水一輝 photo:Makoto AYANO

新型XTRホイールにあわせてブレーキローターにはセンターロックタイプを選びました。6穴ローターとは形状が異なるのですが、このセンターロックタイプのローターの方が放熱性が明らかに高く、長い下りや連続ブレーキングのシーンでもフェードが起きにくいと感じました。ブレーキ本来の性能を発揮するためにも、制動力が向上するセンターロックローターを選ぶのがベストだと思います。

白馬岩岳のXCフィールドをXTR装備のフルサスバイクで走る綾野真(CW編集部) photo:Jinya Nishiwaki

前世代XTR M9100には完成ホイールの設定がなかったが、XTRハブ(M9111)で組んだXCホイールを愛用している。それはスタンズCRESTカーボンリム(内幅23mm)とサピムCX-RAYスポークを用いたことで前後セット1,360gの超軽量に仕上がっているのだが、今回インプレする新型XCホイールの重量は1,157gと、市場でも最軽量のひとつに仕上がっている。しかも内幅29.6mmのワイドリムとなってその軽さなのだから、もはや驚きしかない。

ハブラチェットの掛かりの素早さを感じる photo:Jinya Nishiwaki

フルサスXCバイクにセットして白馬岩岳の麓のゲレンデを走り回ってみたが、この新ホイールは加速が鋭く、回転が軽く、ワイドリムによってワイドタイヤの特性がさらに引き出されている。サイドグリップが良く、空気量が増加したことでクッション性も路面追従性も高まるという、愛用中のホイールと比べて、もはや細かいディテールの差で記述するのが無理なほど、次元が違うほどの性能に仕上がっていた。

チタンスポークは手でこじってみるとしなやかさを感じる photo:Jinya Nishiwaki

XCホイールはチタン製スポークによって組み上げられている。ストレートプルで組まれたホイールは縦の柔軟性に乏しく、ブレーキング時にツンツン弾かれるような傾向があるが、それを感じないのはワイドリムによってエアボリュームが増してタイヤの性能が全方位に高められていることに加えて、チタンスポーク自体がしなやかな特性があるからだろうか? スポークはブラック塗装されるので、チタン素地を活かした仕上げではない。この点は見栄を張りたい気持ちに応えてくれないのだが…。

エンデューロホイールにはJベンドスポークが採用される photo:Makoto AYANO

XCホイールのハブシェルはストレートプルタイプ photo:Makoto AYANO

細かいノッチの静かなラチェット音で軽快に回るDirect Engagementハブの高性能も実感できるほどだ。コースティング(滑走)時の軽さにも感心するが、踏み直す際の掛かりの良さ、素早さ。ペダリング時のダイレクト感も高い。ハブの剛性も高いので、ブレ無く精密に回転する頼もしさを感じ取ることができる。

前世代のXTRハブもそうだったが、シマノはノッチ数の公表をしない(カタログ上に表記がない)。エンゲージ角3.5°から計算すると103ノッチ相当となるが、これは十分に細かい数値で、踏み直しが素早くでき、コーナーや木の根っこが連続したりするテクニカルセクションでも有利だ。

XTRハブは単体でも用意される。カートリッジベアリングを採用しメンテナンス性が向上した photo:Makoto AYANO

MicroSplineを採用して初代の前世代XTRハブは防水性が低かったのか、フリーボディの隙間から浸水してハブ内部に錆を生じさせ、ベアリング系パーツの一式交換を強いられたことがある。「シマノのハブは防水性が高いから洗車の際に水をジャバジャバかけても問題ない」という思い込みがあったことを反省している。

シール性に優れるカートリッジベアリングを搭載。交換も容易だ (c)シマノ

シマノ側も当初はメンテナンスの際にもグリス塗布をしない指定だったものを、ある時期からはフリーハブグリスを塗布する指示に変更するなど、対策を講じた経緯がある。そうした事例を反映して、カップ&コーンからカートリッジベアリングへの変更につながったのだろう。その実体験があるだけに仕様変更は歓迎できる。やはりMTBは泥にまみれ、水に浸される乗り物だから。

XCホイールは内幅29.6mmのフックドリムを採用 photo:Makoto AYANO

オフセットされたカーボンリム photo:Makoto AYANO

エンデューロホイールがフックレスとなるが、XCホイールはフックドタイプのリムになる。これは質問したところ、軽量性を追求した結果であると言う。フックレスが主流な今、コンサバなシマノが安全性を重視した結果だと思いきや、フックレスはリムウォールにある程度の厚みが必要であるのに対し、ウォールの薄さによって軽量性を追求したうえで安全性を確保したフックド設計なのだという。

エンデューロホイールは内幅30mmのフックレスリムを採用

XCホイールは内幅29.6mmのフックドリムを採用

これについては乗って差を感じるられるものではないが、ちなみにフックレスのほうが製造が容易で生産コストを下げることができる。もはやロードホイールより軽く仕上がってしまったXCホイールだが、「ワイドリムとなって空気圧設定が低いことで構造的に攻められた数値だ」とシマノ担当者は説明する。

DirectEngagementの掛かりの良さを感じることができる photo:Jinya Nishiwaki

ロード、グラベル、MTBでシマノの最近の完成ホイールを使ってみて共通して感じるのは、それぞれのハブのラチェット数やDirect Engagement機構に違いはあるものの、ペダリング時にはハブの剛性の高さ - 「駆動剛性」とでも言うべき伝達効率の高さを実感できること。感覚的な表現になってしまうが、乗っているときに感じる気持ち良さはこのハブあってのものだ。

ホイールの規格やタイヤサイズの変化が落ち着いた今、新型XTRのXCホイールは、定番製品の安心感がありつつ、レースで有利になる飛び道具として選ばれる究極のホイールに仕上がっていると感じた。

シマノ担当者とのQ&A

新型XTRコンポーネントには、従来の常識を見直し、レース現場での実使用や最新のトレンドを徹底的に検証したうえで導き出された数々の技術的進化が詰め込まれている。

ディレイラーのマウント方式やハンガー構造、Di2化された変速系の採用など、なぜ今この構造なのか? なぜ他社と違う道を選んだのか? その答えは、シマノらしい合理性と現場視点にあった。本記事では、製品に込められた意図や技術的な選択の理由について、シマノ担当者に話を聞いた。

質問に応える島田真琴さん(シマノセールス) photo:Makoto AYANO

Q:スラムが提唱するUDH(ユニバーサルディレイラーハンガー)が主流になってきている今、従来のディレイラーハンガーをあえて採用した理由はどこにありますか?

A:近年、UDHが広がりを見せる中、シマノは従来型のディレイラーハンガーへの取り付け方式を採用しました。UDHというより、フルマウント方式を採用しなかったというのが正しい表現でしょうか。

従来型のディレイラーハンガーへの取り付け方式を採用したM9200系XTR

従来型のディレイラーハンガーへの取り付けを基準に設計した理由は、レース中にディレイラーをぶつけて変速に問題が発生しても、走り続けられることを重視し、ライダーの順位を落とさないようにするためです。

シマノはリスクに対応するため、まずハンガーが先に損傷を受けることで、フレームやディレイラーを保護できる構造になっています。

岩に激しくヒットしてハンガーが折れたが、その後RDは問題なく作動した(ENS白馬に参加した選手のバイク) photo:Makoto AYANO

従来のハンガー構造であれば、ディレイラーが後方に回転することで衝撃を逃がしたり、ハンガーが曲がるだけで済み、ディレイラー本体の破損を防げます。ハンガーが曲がるだけで走り続けることができるなら、その方がライダーにとって有利です。つまり従来からのハンガーとディレイラーの構造と役割に変わりありません。

新型XTR 駆動系の堅牢性についての解説動画(日本語字幕が選択可能)

Q:ディレイラーが大きな衝撃を受けるとリンクが避け、それが自動的に戻る機構とは、今までのDi2メカが「脱臼する」と表現されていたものと、何か違いはありますか?

A:XTRは、強い衝撃によってディレイラーのリンクがずれる、いわゆる脱臼のような状態になりますが、それがすぐに自動で元に戻ると考えてください。モーターの力で自動的に正しいポジションに戻すのが「オートマチックインパクトリカバリー」というシマノ独自の復元機能です。この動作はライダーが感じることなく終了しているので、ディレイラーにわざと衝撃を与えるなどしないと、目視ではその動作が確認できないほどです。バイクを降りる必要なく復元できるため、レースやライド中の安心感が格段に向上しています。

Q:シフターに搭載されているAボタンは、それを補助する機構でしょうか? 使い方を教えて下さい。

新搭載のAボタンは、変速から独立して機能する

ランプが点灯している間にシフターを微調整することができる

A:Aボタンは工場出荷時でアジャストモードに設定されています。これは、走行中にハンガーが微妙に曲がってしまっても、ライダー自身でディレイラーの変速位置を微調整できる「バレルアジャスター」と同様の機能です。

例えばエンデューロレースなどで衝撃を受けて変速位置がズレた場合も、バイクを降りずに自走で次のスタート地点に向かいながら、このAボタンを操作することで、走りながら変速調整することができます。レースではバイクを降りてやっていては間に合わないケースがあるので、レーサーならこのメリットが分かると思います。この機能はもちろん非レーサーにもメリットが有ります。

岩場を乗り越える時、リフトアップでコンタクトする位置が高強度に造られているチェーンリング photo:Makoto AYANO

Q:新しいチェーンリングにはどんな工夫がありますか?

A:今回のフロントチェーンリングでは、従来の中空構造から切削加工へと変更されました。これによりさらなる軽量化を実現しています。ペダル水平ポジションで岩にヒットする可能性が高いアーム位置で肉厚になる設計となっており、強度と軽量化をバランスさせています。

チェンリングの素材には高強度アルミ合金を使用しており、軽さと剛性だけでなく、ビジュアル面も精密で無駄を削ぎ落としたデザインになっていることが特長です。

Q:UDH仕様のフレームにシマノのディレイラーを装着する際の注意点はありますか?

A:基本的に互換性に問題はありません。その点はSNS等を見ていると誤解されている点があるように感じています。UDH対応フレームであっても、フレームに付属する、あるいは出荷時に装着されるハンガーにディレイラーを装着するだけです。

各社フレームにはハンガーが標準で付属しますし、ハンガーは単品での入手も可能です。UDH仕様フレームであっても、ハンガーが付属しない例は無いと思います。そのハンガーはフレームメーカー側が製造して付属させていますし、汎用ハンガー単体も入手が容易です。シマノのディレイラーが取り付けできないといったことはありません。

Q:ディレイラーの取付け手順やセット方法は従来のDi2と同じですか?

A:ディレイラーの取付け自体は従来と大きくは変わりませんが、いくつかポイントがあります。まず最初にBテンションの調整を行う必要があり、作業は非常に簡単です。その後は既存のDi2同様に変速調整を行います。

質問に応える島田真琴さん(シマノセールス)

質問をぶつける西脇仁哉

ペアリングは、E-TubeアプリでQRコードを読み取る方法と、シフターとディレイラーのボタンを長押しする方法の2通りに対応しています。また、アプリ上ではディレイラー位置などの微調整を行えます。無線式ですので、フレーム内にケーブルを通す必要がなく、バイクの組立て作業が簡単になったのも大きな利点です。

Di2システムの組み付け・調整は非常に簡単です。コンポーネントの組付けも、慣れたメカニックさんなら「あっという間」に終わるでしょう。作業の手間は従来コンポとは比較にならないほど少ないです。

マイナーチェンジを受けたシマノ PD-M9200 軸周りの製造工程を増やしたことにより回転性能を向上させた photo:Makoto AYANO

Q:SPDペダルは新型となりましたが、改良点を教えて下さい。またケージ付きペダルの新モデルも今後に登場しますか?

A:新しいPD-M9200は、側面のデザイン変更と、軸周りの製造工程を増やしたことにより回転性能を向上させています。また今回の発表には間に合いませんでしたが、エンデューロ向けにケージつきのペダルも開発が進行中です。

無線によりロードSTIレバーとも接続が可能だ photo:Makoto AYANO

Q:XTRのリアディレイラーをデュラエースのSTIレバーで作動させることでグラベルバイクに組み付けたりするプロ選手の使用例があるようです。こうした組み合わせについてのシマノの公式見解は?

A:異なるコンポーネントやグレードのミックス使用について、シマノが推奨したりプロモーションしたりすることはありません。とくにグラベルへのロードコンポの流用は(走行スピードが速い)プロ選手の間で例が多いようですが、新型XTのリアディレイラーとプラットフォームを共用する新型GRXのRDがひとつの回答になるかと思います。しかしより軽量なXTRを用いるのは、互換性が保たれていれば問題はありません。

パーツの互換性については「シマノ公式Webマニュアル」で確認できます。一般の方でも閲覧が可能ですが、サイト上で確認したうえでも作業は技術に精通したプロのメカニックさんに依頼するようにしてください。

Q:シフターに、トップまたはローギアに達したことを伝える機能はありませんか? チェーンが両端に達してからも、シフトパドルを押せてしまいます。

A:現時点ではディレイラー本体やシフター単体に、トップまたはローギアに達したことを知らせる機能は備わっていません。そのため物理的なリミットに達していても、ライダーはシフトパドルを押し続けられます。

コンパクトで大容量のバッテリーがRD内に収納される

インジケーターによるバッテリー残少警告

しかし、例えばガーミン製サイクルコンピューターと接続したうえで、いずれかのリミットに達したことを認識するとそれ以上変速できない旨を電子音で知らせるアラート機能を利用できます。このアラート機能を使えば、ライダーは現在のギアが変速リミットにあることを把握でき、不要な操作を防げます。サイクルコンピューターとの連携により、ライド情報の可視化やフィードバックが得られる点は、Di2化による利点の一つと言えるでしょう。

7月に兵庫県たつの市菖蒲谷で開催されたマウンテンバイク全日本選手権において、沢田時(宇都宮ブリッツェン)はXCCとXCOの2競技において優勝、全日本チャンピオンに輝いた。新型XTRの発表からわずか1ヶ月での実戦投入で挙げた勝利。まだその感覚が新鮮なうちにレースでの使用感とセッティングを語ってもらった。

沢田時(さわだとき/宇都宮ブリッツェン)

1994年生まれ、滋賀県野洲市出身。マウンテンバイクをルーツに、シクロクロス、ロードレースの3種競技をこなすマルチプレイヤー。MTB全日本選手権においては2011年のジュニア時代から勝利を重ね、エリートではXCOで2021、2024、2025年に優勝。シクロクロス全日本選手権では2016、2020年に優勝するなど、枚挙にいとまがないほどの日本王者のタイトルを獲得してきた。今季はロードレースも好調でTHE ROAD RACE TOKYO TAMA 2025では4位と山岳賞を獲得している。

今までMTBクロスカントリーは歴代のXTRで、また他のすべての競技でもシマノのDi2で闘ってきた自分にとって、Di2化は言うまでもなく待望のものでした。しかしDi2化で心配していたのはシフトボタンのクリック感です。スムーズすぎて押したことが分からないことにならないか?、と。しかし使ってみると、ケーブル式に近いクリック感を残した設計になっていて、オフロードでハンドルが暴れていても、変速操作したことがちゃんと指で感じられる仕様になっていました。路面からの振動があるなかで、シフトボタンの押し間違いをしない点は非常に気に入っています。

そしてケーブル式も十分に速かったんですが、Di2は変速スピードが速い。加えてのメリットとして多段変速が使えることがあります。MTB競技はダウンヒルからすぐ激坂登りを強いられたりするので、そこでボタンを押しっぱなしで一気多段変速ができるのがメリットです。ケーブル式だとシフターをカチカチカチと連続で押す必要があったのが、ワンアクションでローからトップまで一気に変速できるのはありがたい機能です。それは速さに直結します。

シフトパドルは、奥のボタンをデフォルトから少し上向きになるように調整して設定し、グリップを握ったままでも操作しやすくしています。XC競技では路面からの衝撃などでグリップの握りを緩められないケースがあるので、手を握り変えずに変速できるようにしています。

ギアレシオはFチェンリングが34T、リアスプロケットは10〜51Tを使っています。地形の起伏変化が大きいXC競技はどうしても超ワイドレンジが必要で、この組み合わせが基本になりますが、ローギアを使わないほどのアップダウンの少ないコースや、とくにXCC(クロスカントリー・ショートサーキット)などの短距離スピードレースでは、9-46TスプロケットとGS(ショートケージ)ディレイラーの組み合わせを試してみたいという気持ちはあります。軽量になるのと、ギアステップ(歯数差)が細かくなるため有利になるかもしれません。ディレイラーとチェーン、スプロケットを交換する作業は、メカニックさんなら手早くできそうなのもDi2のメリットですね。

ブレーキはレバー、キャリパーともにXCモデルを組み合わせて使用しています。新型はオイルが低粘度になったのが違いとのことですが、この夏に使い始めたばかりなので、その差はまだ感じ取ることができません。おそらく真冬になって気温が氷点下に近い場合などに、レバーの引きが硬くならないことが感じ取れるだろうと聞いています。確かに真冬にはブレーキの効きが少し低下することは感じているので、それが改善されるなら歓迎です。

海外プロのなかでは、厳しいコースの際にエンデューロ用ブレーキレバーをXCキャリパーと組み合わせて使用している例があると聞いているので、その点はとても興味があります。

日本のレースも今回の全日本選手権が行われた菖蒲谷など、非常にテクニカルで難しいコースもあります。そうした難易度の高いコースに備えて、操作感が高いと言われているエンデューロレバーの引き心地と8%制動力がアップするという組み合わせも試しておきたいと思っています。少しの重量増加はあれど、ブレーキタッチの良さや制動力の高さが重要になるレースは少なからずありますから。

軸周りのデザインがマイナーチェンジしたペダルは回転性能が向上したとのことですが、使ってみて旧モデルとの違いはまだ感じ取れていません。むしろ誰もその差を感じ取れないんじゃないかと思っていますが、シマノのSPDペダル、とくにXTRは欠点がなく、踏み面が広くて安定していてダイレクトなペダリングができます。壊れず耐久性も高いので愛用している選手が多いですから、全面的に信頼しています。とくにXCのような大きなパワーをかける競技では信頼感が高いです。

新型ホイールには大きな進化を感じます。重量が明らかに軽いので、進みが良く、履いた瞬間から良さを感じ取れます。とくにクロスカントリー競技では絶対的に有利です。ロードホイールよりも軽いんですから。

MTBはどんどんタイヤがワイド化してきて、以前よりもタイヤ重量が増えています。そのぶんホイールが軽くなるのは気分的にもいいですね。それで性能が落ちていることは無く、走りは良くなっている。耐久性という点は長く使わないと分りませんが、激しかった2日間の全日本選手権でも破損は無かったですし、振れも出ていない。乗り心地は硬すぎず、少し柔らかさも感じます。硬いだけのホイールはオフロードの荒れた路面や岩の上では跳ねてしまうのですが、弾かれることなく進んでくれます。

XTRホイール インプレッション

XCとエンデューロ、2つに特化したレーシングホイールを実戦テスト

新型コンポーネントとともに新登場したXTRホイール。XCとエンデューロ、それぞれに特化した2種を揃えるが、その完成度の高さに注目だ。ENS白馬とトレイルライドで徹底テストした。

テストライダーはvol.2に続き西脇仁哉がつとめる。富士見パノラマでのスキルエリア、そしてENS白馬のエンデューロに出場してレースで実際に使用してインプレッション。なお新型XTRコンポとともに実戦投入してレースを走ったプロライダーの清水一輝にも話を聞いた。

1世代ぶりに復活したXTR完組ホイール、その真価とは

加速、減速、コーナリング、着地。――バイク全体の挙動を決定づける「走りの中枢」と言っても過言ではないホイール。今回の新型XTRでは、1世代飛ばしての完組ホイールのリリースとなった。その背景には、競技の高度化とユーザーのニーズ変化がある。XCとエンデューロ、それぞれのカテゴリに特化した2つのスペックが用意されており、単なる汎用ホイールではなく、求められる性能に応じたチューニングが施されている点に注目したい。

エンデューロモデルは、高剛性と耐衝撃性を両立させ、ラフな路面でもトラクションを失わずにラインを維持する安定感が特徴だ。一方のXCモデルは、軽量性と加速性能を突き詰めた仕様で、踏んだ瞬間に前に出る俊敏さが光る。それぞれのシーンで必要とされる特性が、ホイールというパッケージに見事に凝縮されている。

また、今回のホイールで特筆すべきはハブである。内部構造の見直しにより、エンゲージ角が7.6度だった前作に対し、新型はその半分以下の3.5度と、ラチェットの掛かりがさらに素早くなり、パワー伝達のロスを抑制。ペダルに入力した力を余すところなく推進力へと変換する設計となっている。駆動系としての完成度はもちろんのこと、回転の軽さにも優れ、レース中の集中力を妨げない。

パーツのアップグレードとしてホイールを見直すなら、今こそまさにその好機。そこで本稿では、実走インプレをもとに、加速性、剛性、パワー伝達という3つの観点から、2タイプのXTRホイールのポテンシャルを掘り下げていく。

パワーロスを感じさせない一体感

ENS白馬では、もちろんエンデューロモデルのXTRホイールを使用した。スタート直後のダッシュにおいてもパワーの逃げがなく、漕いだ分だけ推進力に変換されているのがはっきりと感じられた。コースはテクニカルなセクションこそなかったものの、コーナーや登り返しによって失速しがちな区間が多くあった。そのようなレイアウトでも、即座に漕ぎ足して加速できたのは、103ノッチと細かなラチェット数のおかげだろう。踏み始めのタイムラグが少ないハブは、やはりレースで大きなアドバンテージとなる。木の根や岩を乗り上げる際も、ペダルを踏み降ろす位置やタイミングが重要になり、ペダルの空転を防ぐためにも、ラチェットの細かさ、掛かりの速さは正義と言えよう。

ねじれない剛性感が攻めの走りを支える

レース本番ではタイム短縮を狙い、コーナーに直線的に入り、出口でバームに当てて曲がる場面がいくつかあった。そうした高負荷がかかる状況でも、いたずらに剛性が高いとタイヤのみがよじれ、グリップの限界を迎えると同時に滑り出してしまうが、そのようなことはなく、タイヤのコシを引き出し、しっかりと路面を捉えていた。さらにはコーナリング中に生じた適度なヨレが復元する際に、バイクを前に押し出すような反発も感じられた。

試乗車には2.4インチのタイヤが装着されていたが、内幅30mmで最適化されたリムのおかげでハードなコーナリングでも外れることはなく、あらゆる路面変化にも常にノブが触れることでトラクションを生み出していた。

清水一輝のインプレッション

XTRエンデューロホイールについては明確な進化を感じています。新型ではカートリッジベアリングが採用されており、整備がしやすく、レース会場などで急な対応が必要になった際にも安心です。実際、大雨に降られた富士見パノラマでの試乗会からENS白馬まで、ベアリングを交換せずに使用しましたが、回転は今もスムーズで、引っかかりやゴリゴリ感もありません。

また、オフセットリムの採用によりスポークテンションの左右差が少なく、剛性の高いホイールに仕上がっていると感じます。私はタイヤは通常2.4インチ、太くてもフロントに2.5インチまでしか使いませんが、内幅30mmのリムとの相性は最適で、バランスが取れていると思います。また、強度の高さも十分に感じています。ディレイラーと同様、今後もっと攻めた走りで、その限界を試してみたいと思います。

新型XTRホイールにあわせてブレーキローターにはセンターロックタイプを選びました。6穴ローターとは形状が異なるのですが、このセンターロックタイプのローターの方が放熱性が明らかに高く、長い下りや連続ブレーキングのシーンでもフェードが起きにくいと感じました。ブレーキ本来の性能を発揮するためにも、制動力が向上するセンターロックローターを選ぶのがベストだと思います。

XCホイール インプレッション by綾野 真

クロスカントリー用ホイールについては歴代XTRを使用してきた綾野真(CW編集部)が担当、白馬岩岳のゲレンデでフィールドテストを行った。

前世代XTR M9100には完成ホイールの設定がなかったが、XTRハブ(M9111)で組んだXCホイールを愛用している。それはスタンズCRESTカーボンリム(内幅23mm)とサピムCX-RAYスポークを用いたことで前後セット1,360gの超軽量に仕上がっているのだが、今回インプレする新型XCホイールの重量は1,157gと、市場でも最軽量のひとつに仕上がっている。しかも内幅29.6mmのワイドリムとなってその軽さなのだから、もはや驚きしかない。

フルサスXCバイクにセットして白馬岩岳の麓のゲレンデを走り回ってみたが、この新ホイールは加速が鋭く、回転が軽く、ワイドリムによってワイドタイヤの特性がさらに引き出されている。サイドグリップが良く、空気量が増加したことでクッション性も路面追従性も高まるという、愛用中のホイールと比べて、もはや細かいディテールの差で記述するのが無理なほど、次元が違うほどの性能に仕上がっていた。

XCホイールはチタン製スポークによって組み上げられている。ストレートプルで組まれたホイールは縦の柔軟性に乏しく、ブレーキング時にツンツン弾かれるような傾向があるが、それを感じないのはワイドリムによってエアボリュームが増してタイヤの性能が全方位に高められていることに加えて、チタンスポーク自体がしなやかな特性があるからだろうか? スポークはブラック塗装されるので、チタン素地を活かした仕上げではない。この点は見栄を張りたい気持ちに応えてくれないのだが…。

細かいノッチの静かなラチェット音で軽快に回るDirect Engagementハブの高性能も実感できるほどだ。コースティング(滑走)時の軽さにも感心するが、踏み直す際の掛かりの良さ、素早さ。ペダリング時のダイレクト感も高い。ハブの剛性も高いので、ブレ無く精密に回転する頼もしさを感じ取ることができる。

前世代のXTRハブもそうだったが、シマノはノッチ数の公表をしない(カタログ上に表記がない)。エンゲージ角3.5°から計算すると103ノッチ相当となるが、これは十分に細かい数値で、踏み直しが素早くでき、コーナーや木の根っこが連続したりするテクニカルセクションでも有利だ。

MicroSplineを採用して初代の前世代XTRハブは防水性が低かったのか、フリーボディの隙間から浸水してハブ内部に錆を生じさせ、ベアリング系パーツの一式交換を強いられたことがある。「シマノのハブは防水性が高いから洗車の際に水をジャバジャバかけても問題ない」という思い込みがあったことを反省している。

シマノ側も当初はメンテナンスの際にもグリス塗布をしない指定だったものを、ある時期からはフリーハブグリスを塗布する指示に変更するなど、対策を講じた経緯がある。そうした事例を反映して、カップ&コーンからカートリッジベアリングへの変更につながったのだろう。その実体験があるだけに仕様変更は歓迎できる。やはりMTBは泥にまみれ、水に浸される乗り物だから。

エンデューロホイールがフックレスとなるが、XCホイールはフックドタイプのリムになる。これは質問したところ、軽量性を追求した結果であると言う。フックレスが主流な今、コンサバなシマノが安全性を重視した結果だと思いきや、フックレスはリムウォールにある程度の厚みが必要であるのに対し、ウォールの薄さによって軽量性を追求したうえで安全性を確保したフックド設計なのだという。

これについては乗って差を感じるられるものではないが、ちなみにフックレスのほうが製造が容易で生産コストを下げることができる。もはやロードホイールより軽く仕上がってしまったXCホイールだが、「ワイドリムとなって空気圧設定が低いことで構造的に攻められた数値だ」とシマノ担当者は説明する。

ロード、グラベル、MTBでシマノの最近の完成ホイールを使ってみて共通して感じるのは、それぞれのハブのラチェット数やDirect Engagement機構に違いはあるものの、ペダリング時にはハブの剛性の高さ - 「駆動剛性」とでも言うべき伝達効率の高さを実感できること。感覚的な表現になってしまうが、乗っているときに感じる気持ち良さはこのハブあってのものだ。

ホイールの規格やタイヤサイズの変化が落ち着いた今、新型XTRのXCホイールは、定番製品の安心感がありつつ、レースで有利になる飛び道具として選ばれる究極のホイールに仕上がっていると感じた。

シマノ担当者とのQ&A

レース現場から生まれたXTRの設計哲学

新型XTRコンポーネントには、従来の常識を見直し、レース現場での実使用や最新のトレンドを徹底的に検証したうえで導き出された数々の技術的進化が詰め込まれている。ディレイラーのマウント方式やハンガー構造、Di2化された変速系の採用など、なぜ今この構造なのか? なぜ他社と違う道を選んだのか? その答えは、シマノらしい合理性と現場視点にあった。本記事では、製品に込められた意図や技術的な選択の理由について、シマノ担当者に話を聞いた。

Q:スラムが提唱するUDH(ユニバーサルディレイラーハンガー)が主流になってきている今、従来のディレイラーハンガーをあえて採用した理由はどこにありますか?

A:近年、UDHが広がりを見せる中、シマノは従来型のディレイラーハンガーへの取り付け方式を採用しました。UDHというより、フルマウント方式を採用しなかったというのが正しい表現でしょうか。

従来型のディレイラーハンガーへの取り付けを基準に設計した理由は、レース中にディレイラーをぶつけて変速に問題が発生しても、走り続けられることを重視し、ライダーの順位を落とさないようにするためです。

シマノはリスクに対応するため、まずハンガーが先に損傷を受けることで、フレームやディレイラーを保護できる構造になっています。

従来のハンガー構造であれば、ディレイラーが後方に回転することで衝撃を逃がしたり、ハンガーが曲がるだけで済み、ディレイラー本体の破損を防げます。ハンガーが曲がるだけで走り続けることができるなら、その方がライダーにとって有利です。つまり従来からのハンガーとディレイラーの構造と役割に変わりありません。

新型XTR 駆動系の堅牢性についての解説動画(日本語字幕が選択可能)

Q:ディレイラーが大きな衝撃を受けるとリンクが避け、それが自動的に戻る機構とは、今までのDi2メカが「脱臼する」と表現されていたものと、何か違いはありますか?

A:XTRは、強い衝撃によってディレイラーのリンクがずれる、いわゆる脱臼のような状態になりますが、それがすぐに自動で元に戻ると考えてください。モーターの力で自動的に正しいポジションに戻すのが「オートマチックインパクトリカバリー」というシマノ独自の復元機能です。この動作はライダーが感じることなく終了しているので、ディレイラーにわざと衝撃を与えるなどしないと、目視ではその動作が確認できないほどです。バイクを降りる必要なく復元できるため、レースやライド中の安心感が格段に向上しています。

Q:シフターに搭載されているAボタンは、それを補助する機構でしょうか? 使い方を教えて下さい。

A:Aボタンは工場出荷時でアジャストモードに設定されています。これは、走行中にハンガーが微妙に曲がってしまっても、ライダー自身でディレイラーの変速位置を微調整できる「バレルアジャスター」と同様の機能です。

例えばエンデューロレースなどで衝撃を受けて変速位置がズレた場合も、バイクを降りずに自走で次のスタート地点に向かいながら、このAボタンを操作することで、走りながら変速調整することができます。レースではバイクを降りてやっていては間に合わないケースがあるので、レーサーならこのメリットが分かると思います。この機能はもちろん非レーサーにもメリットが有ります。

Q:新しいチェーンリングにはどんな工夫がありますか?

A:今回のフロントチェーンリングでは、従来の中空構造から切削加工へと変更されました。これによりさらなる軽量化を実現しています。ペダル水平ポジションで岩にヒットする可能性が高いアーム位置で肉厚になる設計となっており、強度と軽量化をバランスさせています。

チェンリングの素材には高強度アルミ合金を使用しており、軽さと剛性だけでなく、ビジュアル面も精密で無駄を削ぎ落としたデザインになっていることが特長です。

Q:UDH仕様のフレームにシマノのディレイラーを装着する際の注意点はありますか?

A:基本的に互換性に問題はありません。その点はSNS等を見ていると誤解されている点があるように感じています。UDH対応フレームであっても、フレームに付属する、あるいは出荷時に装着されるハンガーにディレイラーを装着するだけです。

各社フレームにはハンガーが標準で付属しますし、ハンガーは単品での入手も可能です。UDH仕様フレームであっても、ハンガーが付属しない例は無いと思います。そのハンガーはフレームメーカー側が製造して付属させていますし、汎用ハンガー単体も入手が容易です。シマノのディレイラーが取り付けできないといったことはありません。

Q:ディレイラーの取付け手順やセット方法は従来のDi2と同じですか?

A:ディレイラーの取付け自体は従来と大きくは変わりませんが、いくつかポイントがあります。まず最初にBテンションの調整を行う必要があり、作業は非常に簡単です。その後は既存のDi2同様に変速調整を行います。

ペアリングは、E-TubeアプリでQRコードを読み取る方法と、シフターとディレイラーのボタンを長押しする方法の2通りに対応しています。また、アプリ上ではディレイラー位置などの微調整を行えます。無線式ですので、フレーム内にケーブルを通す必要がなく、バイクの組立て作業が簡単になったのも大きな利点です。

Di2システムの組み付け・調整は非常に簡単です。コンポーネントの組付けも、慣れたメカニックさんなら「あっという間」に終わるでしょう。作業の手間は従来コンポとは比較にならないほど少ないです。

Q:SPDペダルは新型となりましたが、改良点を教えて下さい。またケージ付きペダルの新モデルも今後に登場しますか?

A:新しいPD-M9200は、側面のデザイン変更と、軸周りの製造工程を増やしたことにより回転性能を向上させています。また今回の発表には間に合いませんでしたが、エンデューロ向けにケージつきのペダルも開発が進行中です。

Q:XTRのリアディレイラーをデュラエースのSTIレバーで作動させることでグラベルバイクに組み付けたりするプロ選手の使用例があるようです。こうした組み合わせについてのシマノの公式見解は?

A:異なるコンポーネントやグレードのミックス使用について、シマノが推奨したりプロモーションしたりすることはありません。とくにグラベルへのロードコンポの流用は(走行スピードが速い)プロ選手の間で例が多いようですが、新型XTのリアディレイラーとプラットフォームを共用する新型GRXのRDがひとつの回答になるかと思います。しかしより軽量なXTRを用いるのは、互換性が保たれていれば問題はありません。

パーツの互換性については「シマノ公式Webマニュアル」で確認できます。一般の方でも閲覧が可能ですが、サイト上で確認したうえでも作業は技術に精通したプロのメカニックさんに依頼するようにしてください。

Q:シフターに、トップまたはローギアに達したことを伝える機能はありませんか? チェーンが両端に達してからも、シフトパドルを押せてしまいます。

A:現時点ではディレイラー本体やシフター単体に、トップまたはローギアに達したことを知らせる機能は備わっていません。そのため物理的なリミットに達していても、ライダーはシフトパドルを押し続けられます。

しかし、例えばガーミン製サイクルコンピューターと接続したうえで、いずれかのリミットに達したことを認識するとそれ以上変速できない旨を電子音で知らせるアラート機能を利用できます。このアラート機能を使えば、ライダーは現在のギアが変速リミットにあることを把握でき、不要な操作を防げます。サイクルコンピューターとの連携により、ライド情報の可視化やフィードバックが得られる点は、Di2化による利点の一つと言えるでしょう。

提供:シマノ、text: Jinya Nishiwaki、photo&edit: Makoto AYANO