90年代にコルナゴを駆って欧州レースを走った阿部良之、三船雅彦。同窓会ともなった今回のインプレロケで、最新モデルのC68を前に、「Cシリーズの系譜」をテーマに語り合ってもらった。かつてのCから受け継がれているものとは?

綾野:今回はコルナゴにゆかりのあるレジェンドとして、お二人をお招きしました。プレミアムモデルとして由緒正しきCの伝統を受け継ぐC68を語るには、過去にCシリーズを駆って走った選手に真髄を語ってもらうのが良いと考えたからです。選手として活躍した時代のそれぞれのコルナゴ遍歴を教えて下さい。

ランドバウクレジット(ベルギー)のジャージを手にする三船雅彦 photo:Makoto AYANO

ランドバウクレジット(ベルギー)のジャージを手にする三船雅彦 photo:Makoto AYANO

三船:1997年のトニステイナー時代、クロモリのMASTERとC40に乗ったのを皮切りに、ベルギーでのプロ活動でコルナゴに長く乗ってきました。98年はTECNOS(クロモリ)とC40、99年と2000年はMASTERとC40、2001年はMASTERとリアステーがアップグレードしたC40 B-STAY、アルミ&カーボンのドリームプラス B-STAYで、シーズン途中からチタンのCT-1に乗りました。2001、2002年のランドバウクレジット・コルナゴ時代はC40に加えてコルナゴのシクロクロスにも乗っていましたね。

ベルギーのクラシックでスプリンターとして活躍した三船雅彦(トニステイナー) 写真:本人提供

ベルギーのクラシックでスプリンターとして活躍した三船雅彦(トニステイナー) 写真:本人提供

阿部:1996年のパナリア・ヴィナヴィルでの欧州プロデビューの年はMASTER、97年にマペイGBでは MASTERとC40、その後少し空いて2004年の日本-オランダ2国構成のシマノ・メモリーコープ時代はアルミ+バックカーボンのDREAM Plusに乗りました。

ナショナルチャンピオン仕様のマペイGBのジャージに身を包んだ阿部良之 photo:Makoto AYANO

ナショナルチャンピオン仕様のマペイGBのジャージに身を包んだ阿部良之 photo:Makoto AYANO

マペイGB時代の阿部良之 photo:CorVos綾野:三船さんはまさにコルナゴがタイトルスポンサーのチームでともに欧州プロレースを走ってきましたね。阿部さんは世界最強チームのマペイ時代とジャパンカップでの優勝時にコルナゴを駆っていた印象が強烈です。おふたりとも同世代で、三船さんの所属したトニステイナー、ランドバウクレジットと、阿部さんのパナリア、マペイはコルナゴにとっても全盛期のプロチームですね。

マペイGB時代の阿部良之 photo:CorVos綾野:三船さんはまさにコルナゴがタイトルスポンサーのチームでともに欧州プロレースを走ってきましたね。阿部さんは世界最強チームのマペイ時代とジャパンカップでの優勝時にコルナゴを駆っていた印象が強烈です。おふたりとも同世代で、三船さんの所属したトニステイナー、ランドバウクレジットと、阿部さんのパナリア、マペイはコルナゴにとっても全盛期のプロチームですね。

三船:今でこそアメリカンブランドが進出していますが、当時はランドバウクレジット、マペイ、ナビゲーター、カジノ、ミルラム、ラボバンク…90年代のコルナゴは常に4つ以上のプロチームをサポートしてロードレース界で不動の地位を築いていました。あの頃、春先にクロモリのマスターを、シーズン中にカーボンのC40を供給されて走っていました。フランドル(ロンド・ファン・フラーンデレン)をマスターで走ったけど、良かった。

綾野:クロモリ、つまり鉄フレームでロンドを走ってるんですね!

三船:レース自転車は重さじゃないですよ。

阿部:うん、重さは関係ない。走るかどうかです。

ジュゼッペ・サロンニが駆ったクロモリモデルがマスターの基礎となった photo:Makoto AYANO

ジュゼッペ・サロンニが駆ったクロモリモデルがマスターの基礎となった photo:Makoto AYANO

欧州プロ1年目に着たパナリア・ヴィナヴィルのジャージを手にする阿部良之 photo:Makoto AYANO三船:世紀の名車と言われたC40にしても、エルネスト(コルナゴ氏)に「軽いだろう?」と渡されたけど、ピナレロなど他に軽さを追求したバイクが有るなかで当時も他に比べて特別軽くはなかった。

欧州プロ1年目に着たパナリア・ヴィナヴィルのジャージを手にする阿部良之 photo:Makoto AYANO三船:世紀の名車と言われたC40にしても、エルネスト(コルナゴ氏)に「軽いだろう?」と渡されたけど、ピナレロなど他に軽さを追求したバイクが有るなかで当時も他に比べて特別軽くはなかった。

阿部:もっとも僕の場合はパナリア入りしてすぐの97年春にマスターを渡されて、いきなり走ったプロ初レースは当然めちゃくちゃ速い、そして走り方が分からないで、イメージはすごく悪かった。走れないのは自分なのに「この自転車全然走らへん!」って(笑)。

翌年チーム合併してマペイGBになったとき、チームの格がいきなり世界No.1になってC40を受け取ると、軽くて素晴らしい自転車に思えた。同じコルナゴだと言うのに、メカニックに関する体制も充実したからでしょう。とにかくC40は輝いていて、実際にすごく良かった。

三船:コルナゴが他社と違って凄いのは、クロモリもカーボンも性格が共通なんです。マスターとC40の乗り味が同じ延長上にある。普通は素材が違うと性格もまったく違ってくるけど、軽いか軽くないかの違いだけで、乗り味のテイストや扱い方はまったく延長線上にある。

阿部:同感ですね。素材が変わって「軽さと乗り味が少し変わったかな」程度。ほぼ同じように乗れますよね。走らせ方は同じでした。だからこそ今回、C68でそれまでのCの路線から変えてきたのは意外に感じました。

1996年世界選手権ロードで勝利したヨハン・ムセーウ(ベルギー)が駆ったコルナゴC40 photo:Makoto AYANO

1996年世界選手権ロードで勝利したヨハン・ムセーウ(ベルギー)が駆ったコルナゴC40 photo:Makoto AYANO

パナリア、マペイの選手時代を振り返る阿部良之 photo:Makoto AYANO

パナリア、マペイの選手時代を振り返る阿部良之 photo:Makoto AYANO ベルギーで活躍した三船雅彦。阿部良之とは同年生まれの同世代だ photo:Makoto AYANO

ベルギーで活躍した三船雅彦。阿部良之とは同年生まれの同世代だ photo:Makoto AYANO

綾野: お二人が活躍した時代はまさにコルナゴCシリーズの黄金期ですね。C40はプロ通算1,000勝以上を挙げた不朽の名作との誉れ高さですね。

三船: C40で勝ちまくったあの頃のコルナゴも、その後は試行錯誤していて、シートステーやチェーンステイにHPやExtremeなど変形バージョンを採用したりして、様々なバリエーションのモデルを生み出しました。一方でオーバーサイズ化が世の流れなのにノーマルのヘッド規格にこだわっていて、かえって前後の剛性バランスを取るのに苦労したり、選手の間でも賛否両論、様々な意見が交わされていましたね。

カーボンラグで組まれたヨハン・ムセーウのコルナゴC40 photo:Makoto AYANO

カーボンラグで組まれたヨハン・ムセーウのコルナゴC40 photo:Makoto AYANO C50に採用されたHPステー。強度を上げすぎ、前後の剛性バランスが崩れたと言う選手も居たようだ photo:Makoto AYANO

C50に採用されたHPステー。強度を上げすぎ、前後の剛性バランスが崩れたと言う選手も居たようだ photo:Makoto AYANO

コルナゴDREAMを駆り、2004年の香港サイクルクラシックで優勝した三船雅彦(マルコポーロ) photo:CorVos

コルナゴDREAMを駆り、2004年の香港サイクルクラシックで優勝した三船雅彦(マルコポーロ) photo:CorVos

綾野:それでも選手時代の最高のバイクはC40ですか?

三船:2002年の途中から乗ったチタンのCT-1は柔らかくてスプリントが効かないバイクでした。でも脚にこないからか、最終的にはスプリントで力が残せていて、結果が良かったことが多かった。トム・ボーネンやヨー・プランカールトにスプリントで勝ったことがあるし、春のクラシックでロビー・マキュアンやエリック・ツァベルがちぎれたときに自分は残れたとか。だから結果を振り返ってみるとCT-1は自分史上かなり印象のいいバイク。選手ってそんなものです。

アンドレア・ターフィにアシストされ、ジャパンカップで優勝した唯一の日本人となった阿部良之(マペイGB)

アンドレア・ターフィにアシストされ、ジャパンカップで優勝した唯一の日本人となった阿部良之(マペイGB)

阿部:自分が速い時に何に乗っているかは大事。リンクしますよね。僕はC40に乗ってジャパンカップに勝ったし、マペイで走った時に乗ったC40はやはり良かった。選手は生(なま)ものですからね(笑)。

三船: 自転車自体の出来の良さうんぬんより、結果論。結果が出ているときに乗っていたバイクは印象がいいんです。結果が出てないときのバイクには魅力を感じない。このC68も、今乗ってレースで勝てれば最高のバイクという評価になるでしょう(笑)。

とはいえC40が良かったのは確かで、ブラバンペイルは今より登りがキツイうえに前日にE3を走って脚が空っぽになってからのレースだったから、そこでクロモリのマスターに乗るのはきつかった。パヴェの登りであえぐニコ・マッタンがC40で僕が重いMASTER。同じバイクなら絶対着いていけたのに! という瞬間を今でも鮮明に覚えています。

カーボンチューブに潰しが入ったジルコデザインと美しいペイントがC40の特徴だった photo:Makoto AYANO

カーボンチューブに潰しが入ったジルコデザインと美しいペイントがC40の特徴だった photo:Makoto AYANO

僕が90年代の終盤に渡されたのがVシリーズのプロトタイプだったんじゃないかなと思っています。確か97年か98年、塗装はC40でしたが、パイプはジルコ(六角潰しの変形断面チューブ)じゃなくて丸パイプだった。プロトタイプで、おそらく丸チューブでテストしていたんでしょう。注目されるトップ選手に乗せるわけにいかないから、僕らみたいなアシスト選手に乗らせて試してたんじゃないかと思います。それが今のVシリーズに繋がっていると思う。

綾野:まさにラグ構造だからこそできる試作ですね。パイプを差し替えるだけで色々テストできる。

阿部:僕も、もし1台ベストなバイクを選べと言われたら、コルナゴしかない。物欲は無くて自転車に対するこだわりも薄いけど、思い返してみるとコルナゴは自分がスポットライトを浴びた時に乗っていたバイク。生涯のベストワンを選べと言われたら、やっぱりコルナゴを選びます。それぐらいイメージがめちゃくちゃいい。

マペイGB時代、ナショナルチャンピオンジャージで欧州プロレースを走る阿部良之

マペイGB時代、ナショナルチャンピオンジャージで欧州プロレースを走る阿部良之  ジャパンカップで優勝した阿部良之(マペイGB)だが、翌年の契約は更新されなかった photo:Yazuka WADA

ジャパンカップで優勝した阿部良之(マペイGB)だが、翌年の契約は更新されなかった photo:Yazuka WADA

選手にとって結果がすべてというのは正にそうで、全日本選手権に勝ってシドニー五輪に行ったカレラのイメージも今だにいいんです。逆にトレックの印象が薄い。当時のトレックOCLV5000シリーズは僕が力をつけていった時代に乗ったバイクで、独自のモノコックカーボン製で軽くて先進的、重量面でも大きなメリットがありました。でも選手にとっての自転車って、勝つか負けるかで、勝ったときのバイクのイメージにかなわない。あくまでレースの機材か、工業製品としてのスポーツ自転車の究極か、コルナゴとトレックでは切り口が違うのもあるでしょうね。

1997年のジャパンカップに勝ったとき、「アベ、このC40買うか?」とチームに言われたんです。シーズンのラストレースで、まだその時は翌年の契約更新は決まっていなかったんです。勝ったし、大丈夫だろうと思っていたんです。今思えばあのバイクは買っておけばよかった(その翌年の契約は更新されなかった)。

綾野:選手の乗るバイクやチーム機材はシーズンが終わると処分して、次の機材購入費に充てたり、育成チームに払い下げられるからですね。日本だと大会主催者が優勝バイクを記念に買いとるという習慣は無いですよね。

「選手はバイクをレース機材としてしか見ていないから、勝てたバイクこそいいバイク」三船雅彦 photo:Makoto AYANO

「選手はバイクをレース機材としてしか見ていないから、勝てたバイクこそいいバイク」三船雅彦 photo:Makoto AYANO 「選手時代に駆ったバイクは、その走りとともに記憶に残ります」阿部良之 photo:Makoto AYANO

「選手時代に駆ったバイクは、その走りとともに記憶に残ります」阿部良之 photo:Makoto AYANO

三船雅彦が出場した1999・2001年のロンド・ファン・フラーンデレンのゼッケン photo:Makoto AYANO

三船雅彦が出場した1999・2001年のロンド・ファン・フラーンデレンのゼッケン photo:Makoto AYANO

三船:今ならシマノ博物館が高く買い取ってくれたかも(笑)。アベちゃんが勝ったあのC40が日本に残っていないのは惜しい。僕もフランドル(ロンド・ファン・フラーンデレン)を走ったバイクは、今にして思えば手元に残しておきたかったなぁ。

阿部:今回こうした機会をつくっていただいて、過去を振り返っていたらますます惜しくなってきました(笑)。今どれか1台を選べと言われたら、やっぱりコルナゴを選びます。そしてC68のス・ミズーラにとても興味が湧いてきました。自分の身体にフィットしたバイクを、最新モデルで造れるというのは魅力的。それがコルナゴなら、自分だけの1台が欲しくなりますね。自転車に対して物欲が全然無い自分でも。

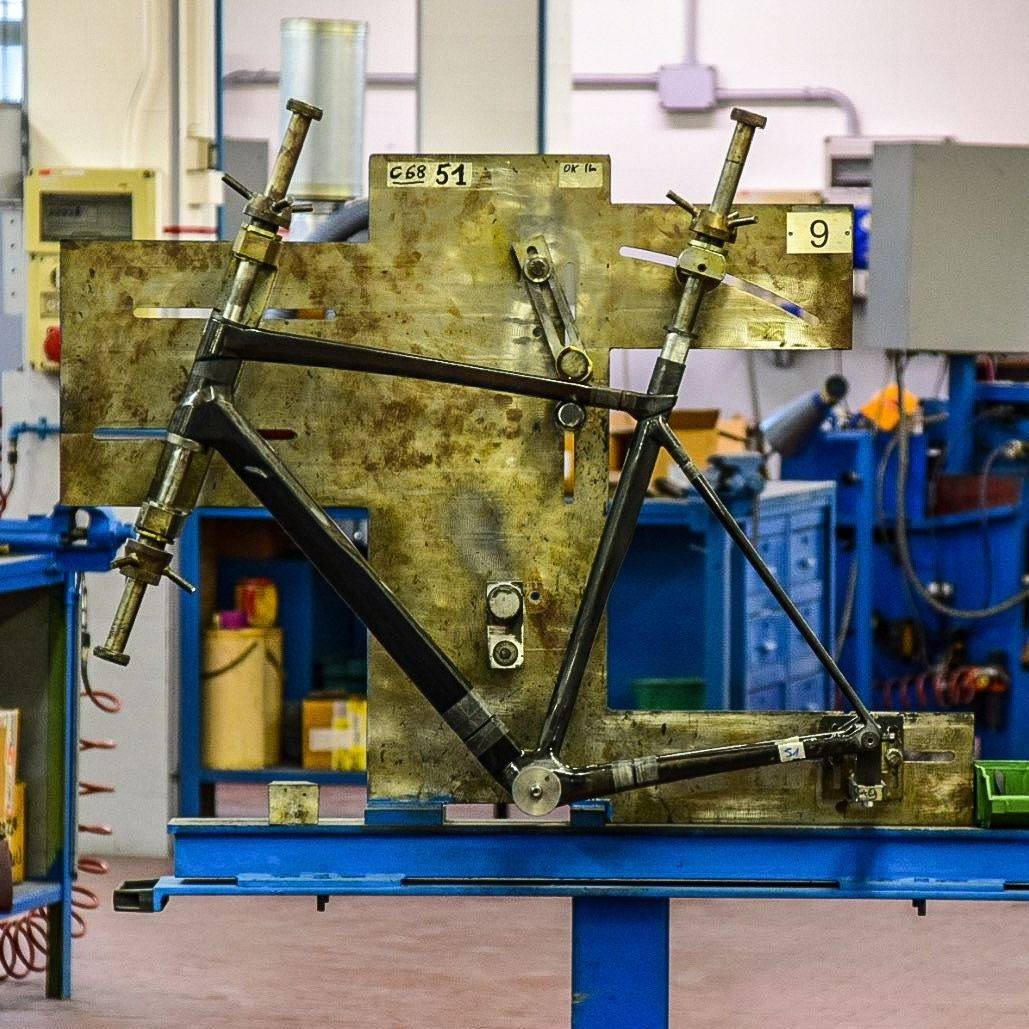

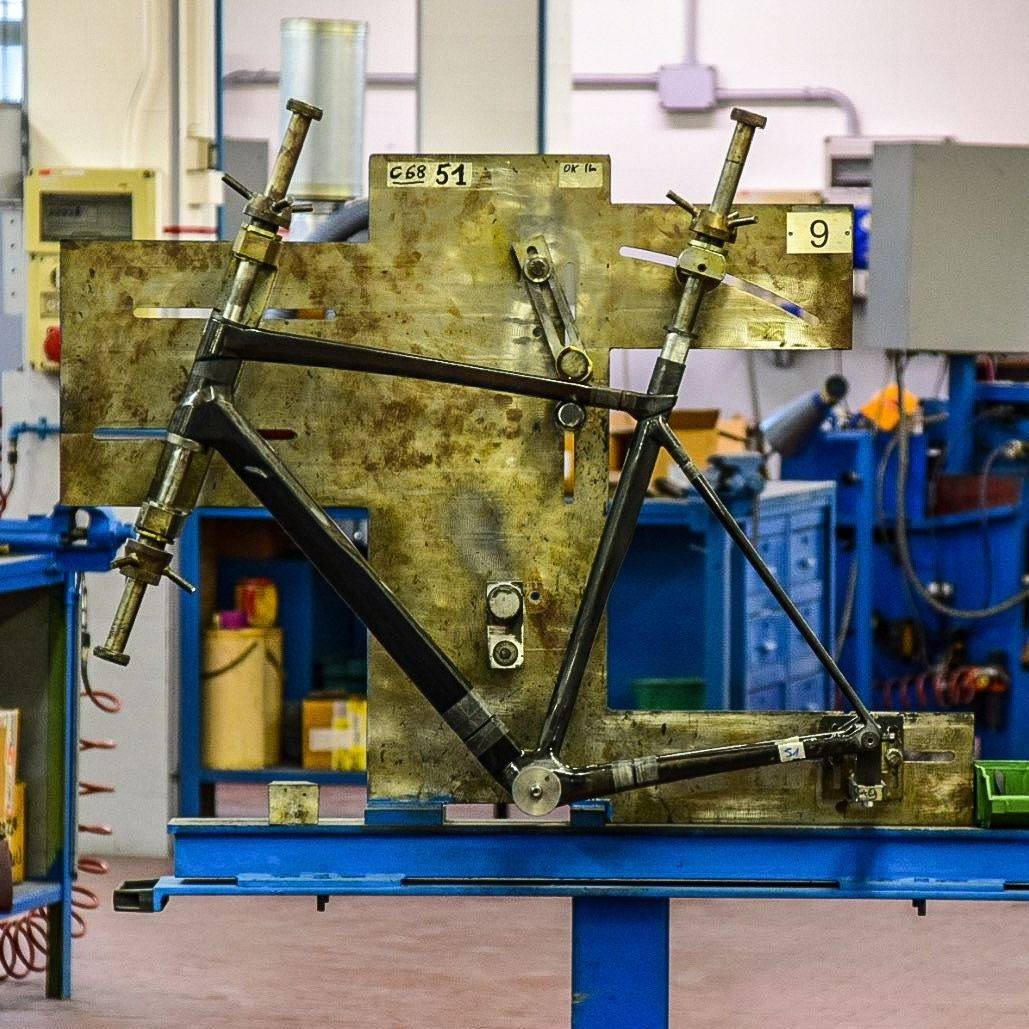

治具にセットされたC68。「ス・ミズーラ」=ジオメトリーオーダーが可能だ (c)colnago

治具にセットされたC68。「ス・ミズーラ」=ジオメトリーオーダーが可能だ (c)colnago

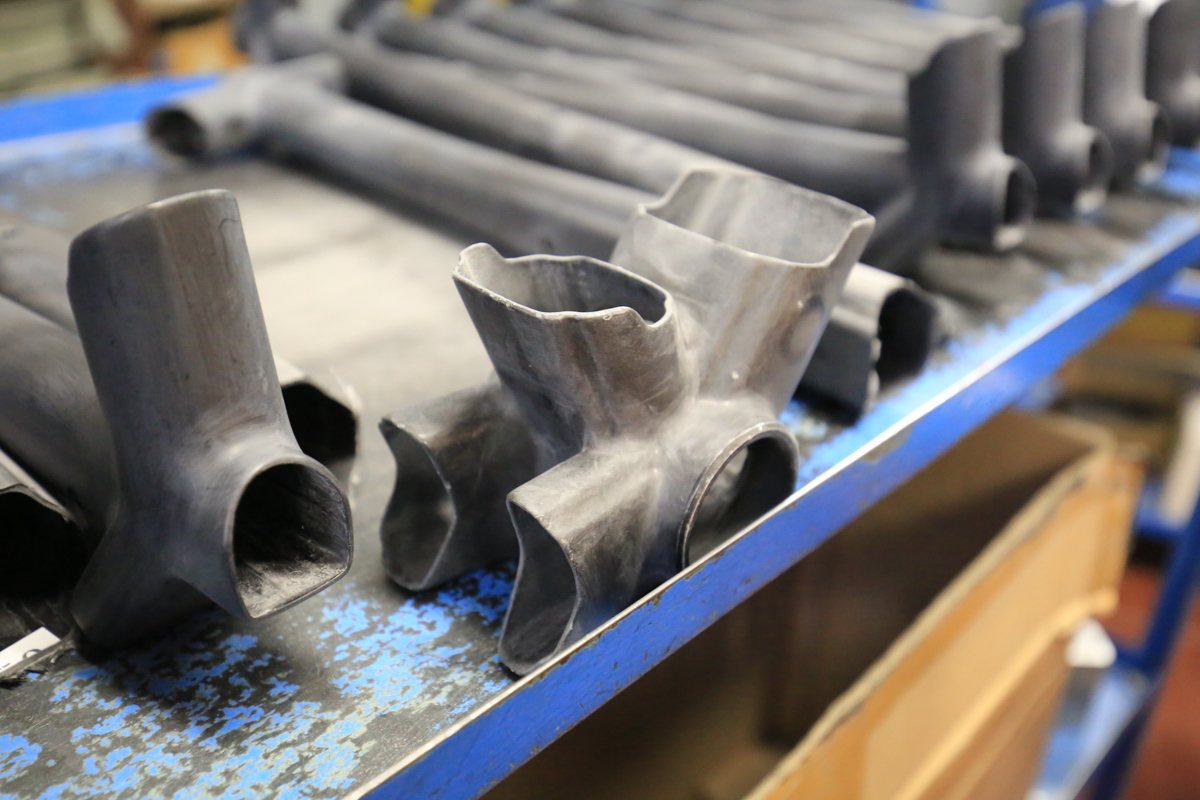

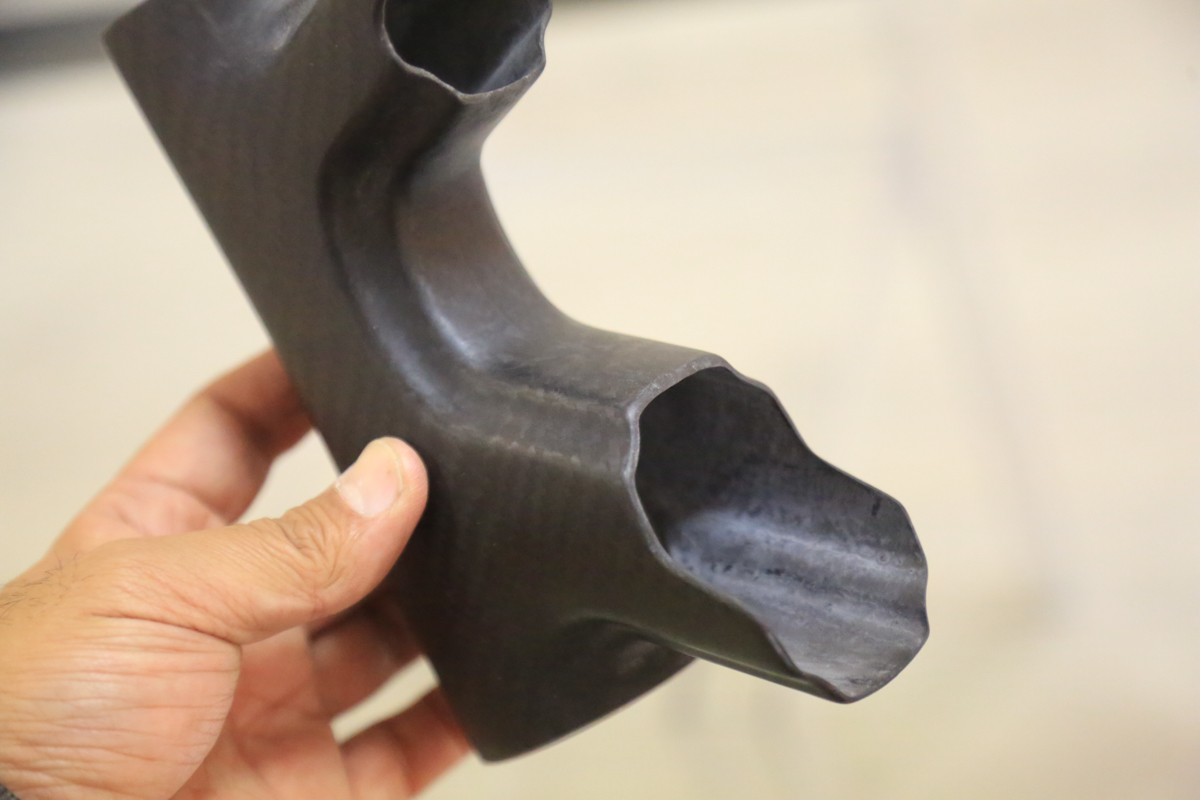

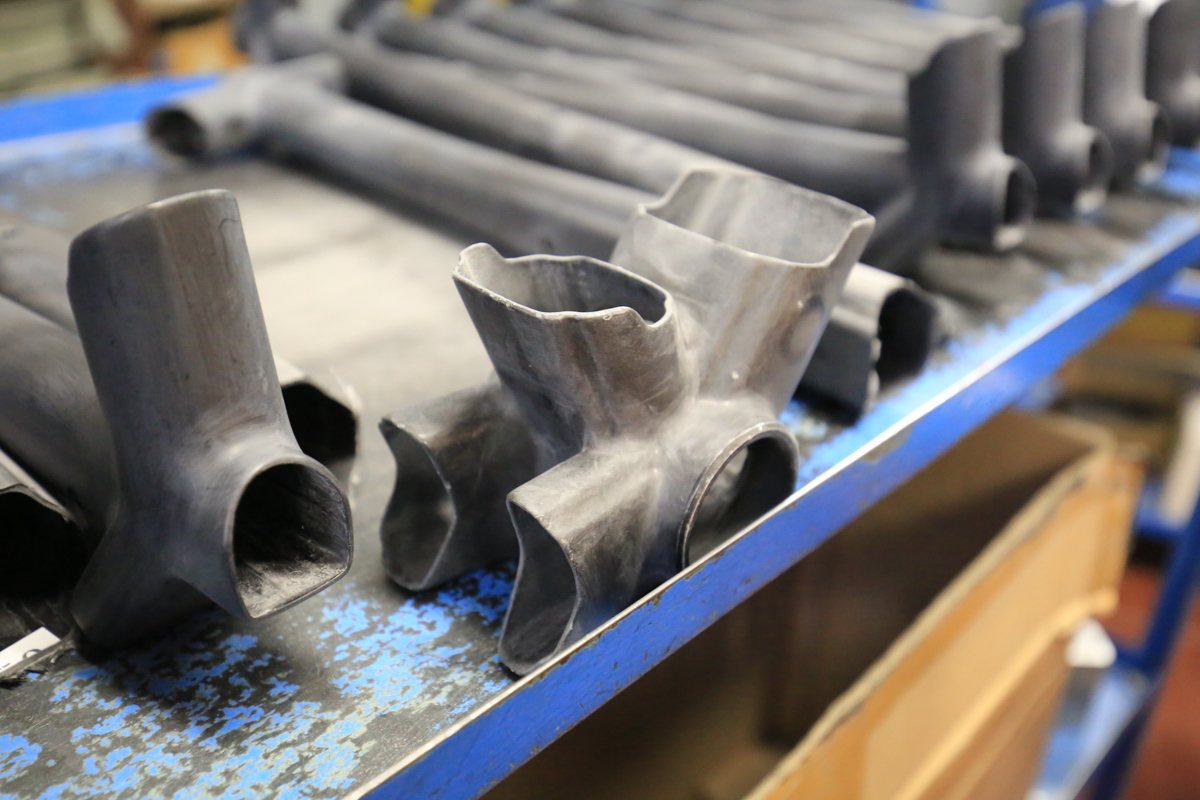

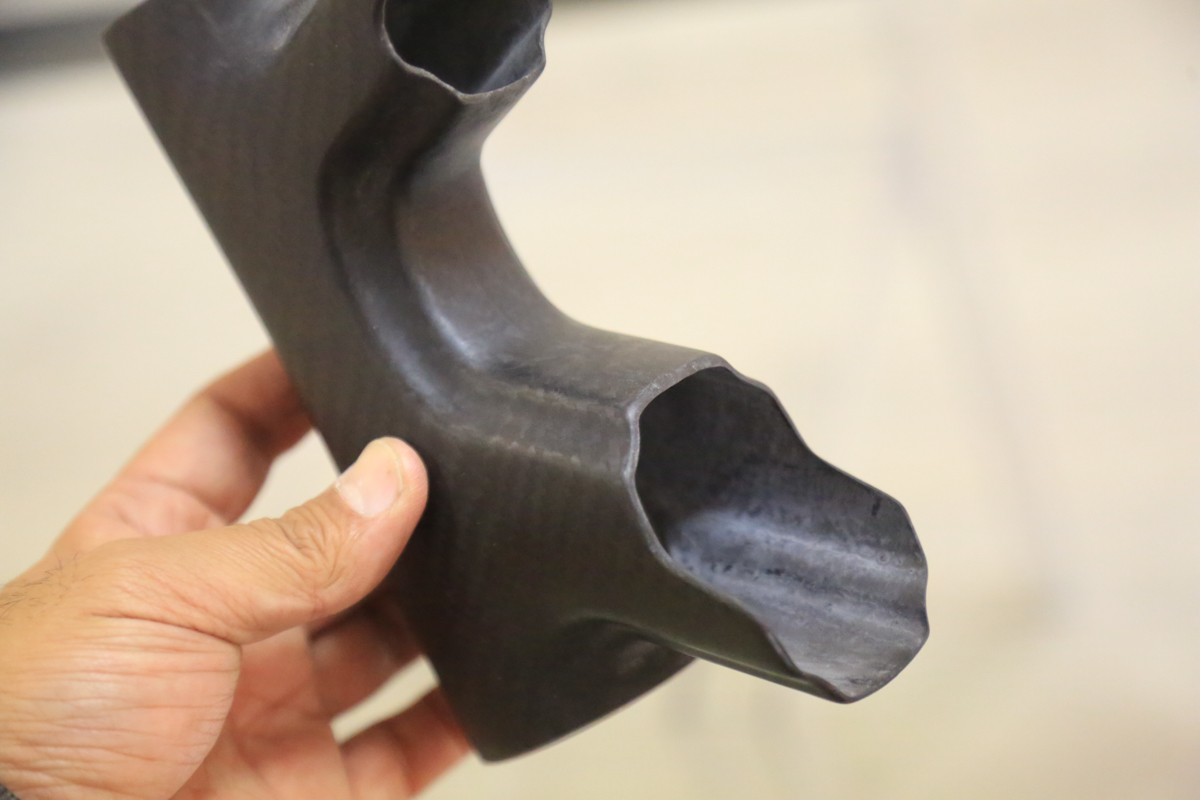

C64までのカーボンラグは、フレームサイズごとに角度が違うものが用意された photo:Makoto AYANO

C64までのカーボンラグは、フレームサイズごとに角度が違うものが用意された photo:Makoto AYANO カーボンを接着する航空産業レベルの特殊グルー photo:Makoto AYANO

カーボンを接着する航空産業レベルの特殊グルー photo:Makoto AYANO

綾野:阿部さんがオーダーするとしたら、どういうジオメトリーになりますか?

阿部: 身体に合わせます。僕は今オーダーのスチールフレームに乗っているんですが、それは自分にフィットするジオメトリーで造ってもらいました。僕の乗り方の特徴としてはトップチューブが長く、アップライトなんです。ヘッドチューブもトップチューブも長め。最近は加齢とともに踏めなくなってきているので、体重を使ってペダルに力を伝えられるような工夫をしてもらっています。自分に完全にフィットする自転車が手に入るというのは、スタイルからもライドからも魅力的ですね。日本人は胴長族ですから、欧米人のバイクのポジションを真似しなくていい。ジオメトリーオーダーは有効ですね。

阿部良之のアップライトなライディングポジションは現役時代と変わらなかった photo:Makoto AYANO

阿部良之のアップライトなライディングポジションは現役時代と変わらなかった photo:Makoto AYANO

三船:僕は選手だった頃から「これに乗れ」と言われたバイクに乗ってきたので、とくにオーダーはしてこなかったですね。コルナゴなら自分にドンピシャにフィットするので、ストックでも気にはしていなかった。ステムとピラーの突き出しでなんとでもなるし、550mmなら間違いなかったですね。変えたのは唯一、タイムからルックペダルに変更してから1cmサドルが高くなったことぐらい。

綾野:ジオメトリーオーダーのオプション開始時期については、コルナゴ社に問い合わせたところ、通常モデルをすでに多く受注しており、しばらくの間は個別のオーダーに応える余裕はなさそうだとのことです。ところでコルナゴのハンドリングについてはどんな印象を持っていますか?

三船:他のブランドに比べてクイックではないですよね。最初はダンシングの際にちょっと重さを感じたこともあるけれど、スピードが出るとビターッと安定して、しかし左右への反応も良い。

「高速でハンドリングが安定するのはコルナゴの伝統。レースでこそ扱いやすい」三船雅彦 photo:Makoto AYANO

「高速でハンドリングが安定するのはコルナゴの伝統。レースでこそ扱いやすい」三船雅彦 photo:Makoto AYANO

阿部:そうですね。C68に関してはヒラヒラと軽やかで、しかし安定していないワケじゃない。従来のCのイメージと少し変わってきた。

綾野: コルナゴはずっと設計思想で「乗りながら両手離しでウィンドブレイカーを脱ぎ着できることは譲らない」と言っていますが、その点はどうでしたか?

阿部:それは実際にありました。かつて欧州でコルナゴに乗り慣れてから日本に戻って走るようになって、他のブランドのバイクに乗るとそれができなくなって、ジャケットを着ようとして集団から遅れそうになったことがあります(笑)。コルナゴのスピードが上がるに連れて安定感が増すという性能は抜群だったと思いますね。C68もレーススピードに上がった時に安定している、高速でのバランスが良いという性格は引き続き残っていますね。

ラグにこだわったCシリーズだが、ヘッドラグの形状からは設計の自由度が高いと言えなかった photo:Makoto AYANO

ラグにこだわったCシリーズだが、ヘッドラグの形状からは設計の自由度が高いと言えなかった photo:Makoto AYANO 現在のT47規格BBのもととなったコルナゴ独自規格のスレッドフィット82.5BB photo:Makoto AYANO

現在のT47規格BBのもととなったコルナゴ独自規格のスレッドフィット82.5BB photo:Makoto AYANO

綾野: ラグド製法について、インプレでは「乗り味からは構造を感じ取ることはできない」と仰っていましたが、モノコック主流の時代にあえてラグド製法を継承するメリットはどんなところにあると思いますか?

阿部:コルナゴはラグ構造にこだわっているわけではないのかもしれないですね。サイズオーダーに応えたいという思い強くあって、それを実現できるのがラグだったということ?

三船: いや、こだわってなかったら20年も造り続けてないよ。個人的にはジルコデザインが良かったけど、C68は形状に縛られて進化を止めることをせず、割り切ってきたのかなと。ラグはあえて目立たせず、今までのコルナゴを想像していると肩透かしを食った感はありますが。

カンビアーゴのコルナゴ本社 photo:Makoto AYANO

カンビアーゴのコルナゴ本社 photo:Makoto AYANO 本社工房の向かいにあるエルネスト・コルナゴ氏の自宅。この1階にCシリーズ専用工房がある photo:Makoto AYANO

本社工房の向かいにあるエルネスト・コルナゴ氏の自宅。この1階にCシリーズ専用工房がある photo:Makoto AYANO

Cシリーズだけを造り続ける職人たち。C68も同じラインで製造される photo:Makoto AYANO

Cシリーズだけを造り続ける職人たち。C68も同じラインで製造される photo:Makoto AYANO

綾野: C64の発表の際に取材したとき、ラグドかモノコックかの違いは、造り方のアプローチが違うだけで、双方に優劣は無いとのことでした。C68はC64同様、歴代のCシリーズが造られてきたエルネスト・コルナゴ氏の自宅の敷地内にある工房のラインで、熟練の職人たちによって造られるそうです。イタリア国内での完全ハンドメイドを継承する、というのが意義のようです。

「ジオメトリーをオーダーできるス・ミズーラには興味がありますね」阿部良之 photo:Makoto AYANO

「ジオメトリーをオーダーできるス・ミズーラには興味がありますね」阿部良之 photo:Makoto AYANO

阿部:プライドにかけて手造りの伝統を守るということですね。フレームに大きなイタリア国旗と「ハンドメイド・イン・イタリー」を意味するメッセージが入っているのは、その主張ですね。

カンビアーゴの工房にはマペイ時代にサイズを採寸するために行ったことがあります。住んでいたベルガモにもピアッツァ・ルンガというメカニックのおじいちゃんが居て、サイズの採寸はいつでもできたんですが、直接コルナゴ工房に赴くことになったのはマペイが世界最強チームだったからでしょうね。チームにはジャンニ・ブーニョ、ヨハン・ムセーウ、パヴェル・トンコフ、アンドレア・ターフィも居て、クラシックもグランツールもすべて狙えるぞ、という体制でした。そのときのエルネスト氏の選手たちを見る嬉しそうな目を思い出します。

綾野:エルネスト氏ってどんな人物でしたか?

三船:選手のことが大好きですよね。ムセーウに接するときもまるで息子みたいに可愛がる感じで、とにかく強い選手が大好き(笑)。

執務中のエルネスト・コルナゴ氏

執務中のエルネスト・コルナゴ氏

阿部:僕は接する機会は少なかったけど、選手と接するときの嬉しそうな目、チャンピオンジャージを見る目、「これはあのレースで勝ったときのバイクだ」と説明するときの嬉しそうな目。

三船:2年前のポガチャルのツール・ド・フランスの優勝が、コルナゴにとってのツール初制覇だったんですよね。コルナゴはあれだけ活躍していながらツールだけはなぜか勝ったことがなかったのも信じ難いことですが、僕はそのとき真っ先にエルネストの嬉しそうな顔を思い浮かべました(笑)。まさに「エルネスト悲願のツール初優勝」。

阿部:自転車レースが好きで、レースの勝利の栄光が好き。勝った自転車が好き。とにかくレースに対する情熱が純粋で、すごい。

本社工房の2階にあるコルナゴ博物館。勝利したバイクがずらりと並ぶ(2018年撮影) photo:Makoto AYANO

本社工房の2階にあるコルナゴ博物館。勝利したバイクがずらりと並ぶ(2018年撮影) photo:Makoto AYANO

パリ〜ルーベで1・2・3フィニッシュを飾ったムセーウ、タフィ、ボルトラーミのコルナゴC40 photo:Makoto AYANO

パリ〜ルーベで1・2・3フィニッシュを飾ったムセーウ、タフィ、ボルトラーミのコルナゴC40 photo:Makoto AYANO 泥をかぶったまま収蔵されるヨハン・ムセーウのC40 photo:Makoto AYANO

泥をかぶったまま収蔵されるヨハン・ムセーウのC40 photo:Makoto AYANO

綾野:カンビアーゴの本社の2階がコルナゴ博物館になっていて、革新的なバイクや勝利したバイクをコレクションしているんですよね。工房の壁はチャンピオンジャージや選手ポスターばかりでぎっしり。

カンビアーゴのコルナゴ工房の壁に飾られたチャンピオンジャージたち photo:Makoto AYANO

カンビアーゴのコルナゴ工房の壁に飾られたチャンピオンジャージたち photo:Makoto AYANO

工房の壁には栄光のジャージが飾られるが、2020年まで最終マイヨジョーヌは欠けていた photo:Makoto AYANO

工房の壁には栄光のジャージが飾られるが、2020年まで最終マイヨジョーヌは欠けていた photo:Makoto AYANO カンビアーゴの工房の壁に飾られたプロチームサポートの歴史 photo:Makoto AYANO

カンビアーゴの工房の壁に飾られたプロチームサポートの歴史 photo:Makoto AYANO

三船:機材のうんちくそのものにはあまり興味なくて、純粋にレース機材として見ている。コルナゴはその究極のメーカーだと思います。勝つことに意義があって、レースをしているとコルナゴに憧れを持つのは選手なら当然かも知れません。僕らがレーサーだった90年代のコルナゴは世界ナンバーワンである以上に唯一無二の孤高のバイクブランドで、「これに乗れないと勝てない」とも思わせた特別な存在です。ピナレロやデローザと比べても、時代をリードしている感はあった。

綾野:そんなレースに生きるコルナゴですが、Cという血統を引き継ぎながらもレースの世界から少し距離を置いた新モデルがC68だと思います。ジオメトリーが僅かに楽になって、携帯工具がステムに内蔵できるのもその証かもしれません。三船さん、阿部さんは魅力を感じますか。

三船:僕も選手目線では機材そのものの価値に興味はなくて、走るための機材ということに価値を感じる。C68にそんな独特感は強く感じないけど、やはりC68を選ぶ人にはそうしたコルナゴへの熱い想いがあると思います。そうじゃない人がC68に行き着くことはないでしょうね。

コルナゴC68を手にする阿部良之と三船雅彦 photo:Makoto AYANO

コルナゴC68を手にする阿部良之と三船雅彦 photo:Makoto AYANO

阿部: 僕も選手時代はコルナゴに乗る前には「乗らせていただきます」と一礼してお願いしてから乗っていました。C68はキャラクター的にそこまで頑固なものじゃなく、取っつき易ささえも感じるけれど、やはりCシリーズ独特の本質的な何かは受け継がれているように感じています。

モノコックのV3Rsとは違う、ましてアメリカンバイクとはひと味違う感覚は確かにありますね。コルナゴに憧れを持ってしまうのはレースをしていた選手だからかもしれないけれど、C68に乗ると胸が高鳴りましたよ。

綾野:今回はコルナゴにゆかりのあるレジェンドとして、お二人をお招きしました。プレミアムモデルとして由緒正しきCの伝統を受け継ぐC68を語るには、過去にCシリーズを駆って走った選手に真髄を語ってもらうのが良いと考えたからです。選手として活躍した時代のそれぞれのコルナゴ遍歴を教えて下さい。

ランドバウクレジット(ベルギー)のジャージを手にする三船雅彦 photo:Makoto AYANO

ランドバウクレジット(ベルギー)のジャージを手にする三船雅彦 photo:Makoto AYANO三船:1997年のトニステイナー時代、クロモリのMASTERとC40に乗ったのを皮切りに、ベルギーでのプロ活動でコルナゴに長く乗ってきました。98年はTECNOS(クロモリ)とC40、99年と2000年はMASTERとC40、2001年はMASTERとリアステーがアップグレードしたC40 B-STAY、アルミ&カーボンのドリームプラス B-STAYで、シーズン途中からチタンのCT-1に乗りました。2001、2002年のランドバウクレジット・コルナゴ時代はC40に加えてコルナゴのシクロクロスにも乗っていましたね。

ベルギーのクラシックでスプリンターとして活躍した三船雅彦(トニステイナー) 写真:本人提供

ベルギーのクラシックでスプリンターとして活躍した三船雅彦(トニステイナー) 写真:本人提供阿部:1996年のパナリア・ヴィナヴィルでの欧州プロデビューの年はMASTER、97年にマペイGBでは MASTERとC40、その後少し空いて2004年の日本-オランダ2国構成のシマノ・メモリーコープ時代はアルミ+バックカーボンのDREAM Plusに乗りました。

ナショナルチャンピオン仕様のマペイGBのジャージに身を包んだ阿部良之 photo:Makoto AYANO

ナショナルチャンピオン仕様のマペイGBのジャージに身を包んだ阿部良之 photo:Makoto AYANO マペイGB時代の阿部良之 photo:CorVos綾野:三船さんはまさにコルナゴがタイトルスポンサーのチームでともに欧州プロレースを走ってきましたね。阿部さんは世界最強チームのマペイ時代とジャパンカップでの優勝時にコルナゴを駆っていた印象が強烈です。おふたりとも同世代で、三船さんの所属したトニステイナー、ランドバウクレジットと、阿部さんのパナリア、マペイはコルナゴにとっても全盛期のプロチームですね。

マペイGB時代の阿部良之 photo:CorVos綾野:三船さんはまさにコルナゴがタイトルスポンサーのチームでともに欧州プロレースを走ってきましたね。阿部さんは世界最強チームのマペイ時代とジャパンカップでの優勝時にコルナゴを駆っていた印象が強烈です。おふたりとも同世代で、三船さんの所属したトニステイナー、ランドバウクレジットと、阿部さんのパナリア、マペイはコルナゴにとっても全盛期のプロチームですね。三船:今でこそアメリカンブランドが進出していますが、当時はランドバウクレジット、マペイ、ナビゲーター、カジノ、ミルラム、ラボバンク…90年代のコルナゴは常に4つ以上のプロチームをサポートしてロードレース界で不動の地位を築いていました。あの頃、春先にクロモリのマスターを、シーズン中にカーボンのC40を供給されて走っていました。フランドル(ロンド・ファン・フラーンデレン)をマスターで走ったけど、良かった。

綾野:クロモリ、つまり鉄フレームでロンドを走ってるんですね!

三船:レース自転車は重さじゃないですよ。

阿部:うん、重さは関係ない。走るかどうかです。

ジュゼッペ・サロンニが駆ったクロモリモデルがマスターの基礎となった photo:Makoto AYANO

ジュゼッペ・サロンニが駆ったクロモリモデルがマスターの基礎となった photo:Makoto AYANO 欧州プロ1年目に着たパナリア・ヴィナヴィルのジャージを手にする阿部良之 photo:Makoto AYANO三船:世紀の名車と言われたC40にしても、エルネスト(コルナゴ氏)に「軽いだろう?」と渡されたけど、ピナレロなど他に軽さを追求したバイクが有るなかで当時も他に比べて特別軽くはなかった。

欧州プロ1年目に着たパナリア・ヴィナヴィルのジャージを手にする阿部良之 photo:Makoto AYANO三船:世紀の名車と言われたC40にしても、エルネスト(コルナゴ氏)に「軽いだろう?」と渡されたけど、ピナレロなど他に軽さを追求したバイクが有るなかで当時も他に比べて特別軽くはなかった。阿部:もっとも僕の場合はパナリア入りしてすぐの97年春にマスターを渡されて、いきなり走ったプロ初レースは当然めちゃくちゃ速い、そして走り方が分からないで、イメージはすごく悪かった。走れないのは自分なのに「この自転車全然走らへん!」って(笑)。

翌年チーム合併してマペイGBになったとき、チームの格がいきなり世界No.1になってC40を受け取ると、軽くて素晴らしい自転車に思えた。同じコルナゴだと言うのに、メカニックに関する体制も充実したからでしょう。とにかくC40は輝いていて、実際にすごく良かった。

三船:コルナゴが他社と違って凄いのは、クロモリもカーボンも性格が共通なんです。マスターとC40の乗り味が同じ延長上にある。普通は素材が違うと性格もまったく違ってくるけど、軽いか軽くないかの違いだけで、乗り味のテイストや扱い方はまったく延長線上にある。

阿部:同感ですね。素材が変わって「軽さと乗り味が少し変わったかな」程度。ほぼ同じように乗れますよね。走らせ方は同じでした。だからこそ今回、C68でそれまでのCの路線から変えてきたのは意外に感じました。

1996年世界選手権ロードで勝利したヨハン・ムセーウ(ベルギー)が駆ったコルナゴC40 photo:Makoto AYANO

1996年世界選手権ロードで勝利したヨハン・ムセーウ(ベルギー)が駆ったコルナゴC40 photo:Makoto AYANO パナリア、マペイの選手時代を振り返る阿部良之 photo:Makoto AYANO

パナリア、マペイの選手時代を振り返る阿部良之 photo:Makoto AYANO ベルギーで活躍した三船雅彦。阿部良之とは同年生まれの同世代だ photo:Makoto AYANO

ベルギーで活躍した三船雅彦。阿部良之とは同年生まれの同世代だ photo:Makoto AYANO綾野: お二人が活躍した時代はまさにコルナゴCシリーズの黄金期ですね。C40はプロ通算1,000勝以上を挙げた不朽の名作との誉れ高さですね。

三船: C40で勝ちまくったあの頃のコルナゴも、その後は試行錯誤していて、シートステーやチェーンステイにHPやExtremeなど変形バージョンを採用したりして、様々なバリエーションのモデルを生み出しました。一方でオーバーサイズ化が世の流れなのにノーマルのヘッド規格にこだわっていて、かえって前後の剛性バランスを取るのに苦労したり、選手の間でも賛否両論、様々な意見が交わされていましたね。

カーボンラグで組まれたヨハン・ムセーウのコルナゴC40 photo:Makoto AYANO

カーボンラグで組まれたヨハン・ムセーウのコルナゴC40 photo:Makoto AYANO C50に採用されたHPステー。強度を上げすぎ、前後の剛性バランスが崩れたと言う選手も居たようだ photo:Makoto AYANO

C50に採用されたHPステー。強度を上げすぎ、前後の剛性バランスが崩れたと言う選手も居たようだ photo:Makoto AYANO コルナゴDREAMを駆り、2004年の香港サイクルクラシックで優勝した三船雅彦(マルコポーロ) photo:CorVos

コルナゴDREAMを駆り、2004年の香港サイクルクラシックで優勝した三船雅彦(マルコポーロ) photo:CorVos綾野:それでも選手時代の最高のバイクはC40ですか?

三船:2002年の途中から乗ったチタンのCT-1は柔らかくてスプリントが効かないバイクでした。でも脚にこないからか、最終的にはスプリントで力が残せていて、結果が良かったことが多かった。トム・ボーネンやヨー・プランカールトにスプリントで勝ったことがあるし、春のクラシックでロビー・マキュアンやエリック・ツァベルがちぎれたときに自分は残れたとか。だから結果を振り返ってみるとCT-1は自分史上かなり印象のいいバイク。選手ってそんなものです。

アンドレア・ターフィにアシストされ、ジャパンカップで優勝した唯一の日本人となった阿部良之(マペイGB)

アンドレア・ターフィにアシストされ、ジャパンカップで優勝した唯一の日本人となった阿部良之(マペイGB) 阿部:自分が速い時に何に乗っているかは大事。リンクしますよね。僕はC40に乗ってジャパンカップに勝ったし、マペイで走った時に乗ったC40はやはり良かった。選手は生(なま)ものですからね(笑)。

三船: 自転車自体の出来の良さうんぬんより、結果論。結果が出ているときに乗っていたバイクは印象がいいんです。結果が出てないときのバイクには魅力を感じない。このC68も、今乗ってレースで勝てれば最高のバイクという評価になるでしょう(笑)。

とはいえC40が良かったのは確かで、ブラバンペイルは今より登りがキツイうえに前日にE3を走って脚が空っぽになってからのレースだったから、そこでクロモリのマスターに乗るのはきつかった。パヴェの登りであえぐニコ・マッタンがC40で僕が重いMASTER。同じバイクなら絶対着いていけたのに! という瞬間を今でも鮮明に覚えています。

カーボンチューブに潰しが入ったジルコデザインと美しいペイントがC40の特徴だった photo:Makoto AYANO

カーボンチューブに潰しが入ったジルコデザインと美しいペイントがC40の特徴だった photo:Makoto AYANO僕が90年代の終盤に渡されたのがVシリーズのプロトタイプだったんじゃないかなと思っています。確か97年か98年、塗装はC40でしたが、パイプはジルコ(六角潰しの変形断面チューブ)じゃなくて丸パイプだった。プロトタイプで、おそらく丸チューブでテストしていたんでしょう。注目されるトップ選手に乗せるわけにいかないから、僕らみたいなアシスト選手に乗らせて試してたんじゃないかと思います。それが今のVシリーズに繋がっていると思う。

綾野:まさにラグ構造だからこそできる試作ですね。パイプを差し替えるだけで色々テストできる。

阿部:僕も、もし1台ベストなバイクを選べと言われたら、コルナゴしかない。物欲は無くて自転車に対するこだわりも薄いけど、思い返してみるとコルナゴは自分がスポットライトを浴びた時に乗っていたバイク。生涯のベストワンを選べと言われたら、やっぱりコルナゴを選びます。それぐらいイメージがめちゃくちゃいい。

マペイGB時代、ナショナルチャンピオンジャージで欧州プロレースを走る阿部良之

マペイGB時代、ナショナルチャンピオンジャージで欧州プロレースを走る阿部良之  ジャパンカップで優勝した阿部良之(マペイGB)だが、翌年の契約は更新されなかった photo:Yazuka WADA

ジャパンカップで優勝した阿部良之(マペイGB)だが、翌年の契約は更新されなかった photo:Yazuka WADA選手にとって結果がすべてというのは正にそうで、全日本選手権に勝ってシドニー五輪に行ったカレラのイメージも今だにいいんです。逆にトレックの印象が薄い。当時のトレックOCLV5000シリーズは僕が力をつけていった時代に乗ったバイクで、独自のモノコックカーボン製で軽くて先進的、重量面でも大きなメリットがありました。でも選手にとっての自転車って、勝つか負けるかで、勝ったときのバイクのイメージにかなわない。あくまでレースの機材か、工業製品としてのスポーツ自転車の究極か、コルナゴとトレックでは切り口が違うのもあるでしょうね。

1997年のジャパンカップに勝ったとき、「アベ、このC40買うか?」とチームに言われたんです。シーズンのラストレースで、まだその時は翌年の契約更新は決まっていなかったんです。勝ったし、大丈夫だろうと思っていたんです。今思えばあのバイクは買っておけばよかった(その翌年の契約は更新されなかった)。

綾野:選手の乗るバイクやチーム機材はシーズンが終わると処分して、次の機材購入費に充てたり、育成チームに払い下げられるからですね。日本だと大会主催者が優勝バイクを記念に買いとるという習慣は無いですよね。

「選手はバイクをレース機材としてしか見ていないから、勝てたバイクこそいいバイク」三船雅彦 photo:Makoto AYANO

「選手はバイクをレース機材としてしか見ていないから、勝てたバイクこそいいバイク」三船雅彦 photo:Makoto AYANO 「選手時代に駆ったバイクは、その走りとともに記憶に残ります」阿部良之 photo:Makoto AYANO

「選手時代に駆ったバイクは、その走りとともに記憶に残ります」阿部良之 photo:Makoto AYANO 三船雅彦が出場した1999・2001年のロンド・ファン・フラーンデレンのゼッケン photo:Makoto AYANO

三船雅彦が出場した1999・2001年のロンド・ファン・フラーンデレンのゼッケン photo:Makoto AYANO三船:今ならシマノ博物館が高く買い取ってくれたかも(笑)。アベちゃんが勝ったあのC40が日本に残っていないのは惜しい。僕もフランドル(ロンド・ファン・フラーンデレン)を走ったバイクは、今にして思えば手元に残しておきたかったなぁ。

阿部:今回こうした機会をつくっていただいて、過去を振り返っていたらますます惜しくなってきました(笑)。今どれか1台を選べと言われたら、やっぱりコルナゴを選びます。そしてC68のス・ミズーラにとても興味が湧いてきました。自分の身体にフィットしたバイクを、最新モデルで造れるというのは魅力的。それがコルナゴなら、自分だけの1台が欲しくなりますね。自転車に対して物欲が全然無い自分でも。

治具にセットされたC68。「ス・ミズーラ」=ジオメトリーオーダーが可能だ (c)colnago

治具にセットされたC68。「ス・ミズーラ」=ジオメトリーオーダーが可能だ (c)colnago C64までのカーボンラグは、フレームサイズごとに角度が違うものが用意された photo:Makoto AYANO

C64までのカーボンラグは、フレームサイズごとに角度が違うものが用意された photo:Makoto AYANO カーボンを接着する航空産業レベルの特殊グルー photo:Makoto AYANO

カーボンを接着する航空産業レベルの特殊グルー photo:Makoto AYANO綾野:阿部さんがオーダーするとしたら、どういうジオメトリーになりますか?

阿部: 身体に合わせます。僕は今オーダーのスチールフレームに乗っているんですが、それは自分にフィットするジオメトリーで造ってもらいました。僕の乗り方の特徴としてはトップチューブが長く、アップライトなんです。ヘッドチューブもトップチューブも長め。最近は加齢とともに踏めなくなってきているので、体重を使ってペダルに力を伝えられるような工夫をしてもらっています。自分に完全にフィットする自転車が手に入るというのは、スタイルからもライドからも魅力的ですね。日本人は胴長族ですから、欧米人のバイクのポジションを真似しなくていい。ジオメトリーオーダーは有効ですね。

阿部良之のアップライトなライディングポジションは現役時代と変わらなかった photo:Makoto AYANO

阿部良之のアップライトなライディングポジションは現役時代と変わらなかった photo:Makoto AYANO三船:僕は選手だった頃から「これに乗れ」と言われたバイクに乗ってきたので、とくにオーダーはしてこなかったですね。コルナゴなら自分にドンピシャにフィットするので、ストックでも気にはしていなかった。ステムとピラーの突き出しでなんとでもなるし、550mmなら間違いなかったですね。変えたのは唯一、タイムからルックペダルに変更してから1cmサドルが高くなったことぐらい。

綾野:ジオメトリーオーダーのオプション開始時期については、コルナゴ社に問い合わせたところ、通常モデルをすでに多く受注しており、しばらくの間は個別のオーダーに応える余裕はなさそうだとのことです。ところでコルナゴのハンドリングについてはどんな印象を持っていますか?

三船:他のブランドに比べてクイックではないですよね。最初はダンシングの際にちょっと重さを感じたこともあるけれど、スピードが出るとビターッと安定して、しかし左右への反応も良い。

「高速でハンドリングが安定するのはコルナゴの伝統。レースでこそ扱いやすい」三船雅彦 photo:Makoto AYANO

「高速でハンドリングが安定するのはコルナゴの伝統。レースでこそ扱いやすい」三船雅彦 photo:Makoto AYANO阿部:そうですね。C68に関してはヒラヒラと軽やかで、しかし安定していないワケじゃない。従来のCのイメージと少し変わってきた。

綾野: コルナゴはずっと設計思想で「乗りながら両手離しでウィンドブレイカーを脱ぎ着できることは譲らない」と言っていますが、その点はどうでしたか?

阿部:それは実際にありました。かつて欧州でコルナゴに乗り慣れてから日本に戻って走るようになって、他のブランドのバイクに乗るとそれができなくなって、ジャケットを着ようとして集団から遅れそうになったことがあります(笑)。コルナゴのスピードが上がるに連れて安定感が増すという性能は抜群だったと思いますね。C68もレーススピードに上がった時に安定している、高速でのバランスが良いという性格は引き続き残っていますね。

ラグにこだわったCシリーズだが、ヘッドラグの形状からは設計の自由度が高いと言えなかった photo:Makoto AYANO

ラグにこだわったCシリーズだが、ヘッドラグの形状からは設計の自由度が高いと言えなかった photo:Makoto AYANO 現在のT47規格BBのもととなったコルナゴ独自規格のスレッドフィット82.5BB photo:Makoto AYANO

現在のT47規格BBのもととなったコルナゴ独自規格のスレッドフィット82.5BB photo:Makoto AYANO綾野: ラグド製法について、インプレでは「乗り味からは構造を感じ取ることはできない」と仰っていましたが、モノコック主流の時代にあえてラグド製法を継承するメリットはどんなところにあると思いますか?

阿部:コルナゴはラグ構造にこだわっているわけではないのかもしれないですね。サイズオーダーに応えたいという思い強くあって、それを実現できるのがラグだったということ?

三船: いや、こだわってなかったら20年も造り続けてないよ。個人的にはジルコデザインが良かったけど、C68は形状に縛られて進化を止めることをせず、割り切ってきたのかなと。ラグはあえて目立たせず、今までのコルナゴを想像していると肩透かしを食った感はありますが。

カンビアーゴのコルナゴ本社 photo:Makoto AYANO

カンビアーゴのコルナゴ本社 photo:Makoto AYANO 本社工房の向かいにあるエルネスト・コルナゴ氏の自宅。この1階にCシリーズ専用工房がある photo:Makoto AYANO

本社工房の向かいにあるエルネスト・コルナゴ氏の自宅。この1階にCシリーズ専用工房がある photo:Makoto AYANO Cシリーズだけを造り続ける職人たち。C68も同じラインで製造される photo:Makoto AYANO

Cシリーズだけを造り続ける職人たち。C68も同じラインで製造される photo:Makoto AYANO綾野: C64の発表の際に取材したとき、ラグドかモノコックかの違いは、造り方のアプローチが違うだけで、双方に優劣は無いとのことでした。C68はC64同様、歴代のCシリーズが造られてきたエルネスト・コルナゴ氏の自宅の敷地内にある工房のラインで、熟練の職人たちによって造られるそうです。イタリア国内での完全ハンドメイドを継承する、というのが意義のようです。

「ジオメトリーをオーダーできるス・ミズーラには興味がありますね」阿部良之 photo:Makoto AYANO

「ジオメトリーをオーダーできるス・ミズーラには興味がありますね」阿部良之 photo:Makoto AYANO阿部:プライドにかけて手造りの伝統を守るということですね。フレームに大きなイタリア国旗と「ハンドメイド・イン・イタリー」を意味するメッセージが入っているのは、その主張ですね。

カンビアーゴの工房にはマペイ時代にサイズを採寸するために行ったことがあります。住んでいたベルガモにもピアッツァ・ルンガというメカニックのおじいちゃんが居て、サイズの採寸はいつでもできたんですが、直接コルナゴ工房に赴くことになったのはマペイが世界最強チームだったからでしょうね。チームにはジャンニ・ブーニョ、ヨハン・ムセーウ、パヴェル・トンコフ、アンドレア・ターフィも居て、クラシックもグランツールもすべて狙えるぞ、という体制でした。そのときのエルネスト氏の選手たちを見る嬉しそうな目を思い出します。

綾野:エルネスト氏ってどんな人物でしたか?

三船:選手のことが大好きですよね。ムセーウに接するときもまるで息子みたいに可愛がる感じで、とにかく強い選手が大好き(笑)。

執務中のエルネスト・コルナゴ氏

執務中のエルネスト・コルナゴ氏 阿部:僕は接する機会は少なかったけど、選手と接するときの嬉しそうな目、チャンピオンジャージを見る目、「これはあのレースで勝ったときのバイクだ」と説明するときの嬉しそうな目。

三船:2年前のポガチャルのツール・ド・フランスの優勝が、コルナゴにとってのツール初制覇だったんですよね。コルナゴはあれだけ活躍していながらツールだけはなぜか勝ったことがなかったのも信じ難いことですが、僕はそのとき真っ先にエルネストの嬉しそうな顔を思い浮かべました(笑)。まさに「エルネスト悲願のツール初優勝」。

阿部:自転車レースが好きで、レースの勝利の栄光が好き。勝った自転車が好き。とにかくレースに対する情熱が純粋で、すごい。

本社工房の2階にあるコルナゴ博物館。勝利したバイクがずらりと並ぶ(2018年撮影) photo:Makoto AYANO

本社工房の2階にあるコルナゴ博物館。勝利したバイクがずらりと並ぶ(2018年撮影) photo:Makoto AYANO パリ〜ルーベで1・2・3フィニッシュを飾ったムセーウ、タフィ、ボルトラーミのコルナゴC40 photo:Makoto AYANO

パリ〜ルーベで1・2・3フィニッシュを飾ったムセーウ、タフィ、ボルトラーミのコルナゴC40 photo:Makoto AYANO 泥をかぶったまま収蔵されるヨハン・ムセーウのC40 photo:Makoto AYANO

泥をかぶったまま収蔵されるヨハン・ムセーウのC40 photo:Makoto AYANO綾野:カンビアーゴの本社の2階がコルナゴ博物館になっていて、革新的なバイクや勝利したバイクをコレクションしているんですよね。工房の壁はチャンピオンジャージや選手ポスターばかりでぎっしり。

カンビアーゴのコルナゴ工房の壁に飾られたチャンピオンジャージたち photo:Makoto AYANO

カンビアーゴのコルナゴ工房の壁に飾られたチャンピオンジャージたち photo:Makoto AYANO 工房の壁には栄光のジャージが飾られるが、2020年まで最終マイヨジョーヌは欠けていた photo:Makoto AYANO

工房の壁には栄光のジャージが飾られるが、2020年まで最終マイヨジョーヌは欠けていた photo:Makoto AYANO カンビアーゴの工房の壁に飾られたプロチームサポートの歴史 photo:Makoto AYANO

カンビアーゴの工房の壁に飾られたプロチームサポートの歴史 photo:Makoto AYANO三船:機材のうんちくそのものにはあまり興味なくて、純粋にレース機材として見ている。コルナゴはその究極のメーカーだと思います。勝つことに意義があって、レースをしているとコルナゴに憧れを持つのは選手なら当然かも知れません。僕らがレーサーだった90年代のコルナゴは世界ナンバーワンである以上に唯一無二の孤高のバイクブランドで、「これに乗れないと勝てない」とも思わせた特別な存在です。ピナレロやデローザと比べても、時代をリードしている感はあった。

綾野:そんなレースに生きるコルナゴですが、Cという血統を引き継ぎながらもレースの世界から少し距離を置いた新モデルがC68だと思います。ジオメトリーが僅かに楽になって、携帯工具がステムに内蔵できるのもその証かもしれません。三船さん、阿部さんは魅力を感じますか。

三船:僕も選手目線では機材そのものの価値に興味はなくて、走るための機材ということに価値を感じる。C68にそんな独特感は強く感じないけど、やはりC68を選ぶ人にはそうしたコルナゴへの熱い想いがあると思います。そうじゃない人がC68に行き着くことはないでしょうね。

コルナゴC68を手にする阿部良之と三船雅彦 photo:Makoto AYANO

コルナゴC68を手にする阿部良之と三船雅彦 photo:Makoto AYANO阿部: 僕も選手時代はコルナゴに乗る前には「乗らせていただきます」と一礼してお願いしてから乗っていました。C68はキャラクター的にそこまで頑固なものじゃなく、取っつき易ささえも感じるけれど、やはりCシリーズ独特の本質的な何かは受け継がれているように感じています。

モノコックのV3Rsとは違う、ましてアメリカンバイクとはひと味違う感覚は確かにありますね。コルナゴに憧れを持ってしまうのはレースをしていた選手だからかもしれないけれど、C68に乗ると胸が高鳴りましたよ。

提供:コルナゴ・ジャパン(アキボウ)、text&photo:綾野 真