2020年、デローザはロゴを新たにし心機一転。代表のクリスティアーノは「レトロ・フューチャー」というコンセプトを掲げ、デローザの新時代を切り開こうとしている。今回の特集ではイタリア本社訪問取材により、創始者ウーゴと現代表クリスティアーノの言葉から、レトロ・フューチャーとは何かを探っていく。

ピニンファリーナがデザインしたデローザの新ロゴ

ピニンファリーナがデザインしたデローザの新ロゴ

レトロ・フューチャーというのは現代表クリスティアーノ・デローザから出てきた言葉だ。その意味をクリスティアーノは多くを語らなかったものの、60年以上の歴史を重んじつつも、これからのデローザは未来へ向かって歩んでいくことを示している。そのコンセプトは2020年モデルとしてラインアップされる自転車たちに反映されているという。復活したMERAKやSK Pininfirinaのモデルチェンジなど、新モデルは第2ページでクリスティアーノの言葉とともに紹介しよう。

第1弾は創始者ウーゴ・デローザのインタビューをお届けする。ここではレトロ・フューチャーの「レトロ」の部分、ブランドの歴史やものづくりへの姿勢に触れたいと思う。

今でもコッピ・エ・バルタリやチマ・コッピなどで名前を聞く程までに英雄となった人物がいる時代に、自転車関連企業が多く登場するのも必然である。今でも世界の第一線で活躍しているメーカー達は多い。ウーゴ・デローザが立ち上げたブランド「デローザ」もそのひとつである。

ウーゴ・デローザが最も印象に残っているというエディ・メルクスの自転車とともに

ウーゴ・デローザが最も印象に残っているというエディ・メルクスの自転車とともに

まずは歴史から説明しましょう。1953年、19歳の時に立ち上げた会社が今のデローザです。その前には、ニグアルダの専門学校に通っていたんですが、残念ながらキリスト教や合唱の授業には全く興味がなかったんです。いつもサボって、デルガノという地域にある親戚がやっていたフレームビルディングの会社を手伝っていました。

その時考えていたのはピレリ(※近くに本社がある)のような大きな会社で働くのではなく、自分が本当に望む事をやりたかったんです。そこで独立、会社を立ち上げることにしました。

―どうして自転車だったのでしょうか。

1950年代はイタリアで自転車が盛り上がっており、みんなが情熱を持ってレースや応援をしていました。私もその1人で、当時はファウスト・コッピに憧れていたんです。そのレースシーンを見ていて、私も自転車を作りたくてビルダーになったんです。

1953年当時のフレームも展示されている

1953年当時のフレームも展示されている

その時は非常に小さい工房(ボッテガ)から始まったので、会社というイメージを想像することもできませんでしたね。ただ、自分が好きなフレームビルディングに携わり、職人になりたかっただけなんです。振り返ってみるとこの60年で会社がずいぶん成長しましたね。

当時の自分の内に秘めていた情熱は今もずっとあるかと言われたらわかりませんが、60年も同じ仕事を続けてこれたことは本当に嬉しく思いますね。今も自転車に携わることは好きですし、同じように興味も持ち続けています。

60年代から70年代にかけてはレースの現場に行くことができ、選手たちと直接やりとりすることができたので、自転車製作の技術が非常に成長しましたね。コンペティターの自転車も見ることができて、それも技術力を磨く一因となりました。

オフィスにはウーゴが力を入れたメルクスのジャージが飾られていた

オフィスにはウーゴが力を入れたメルクスのジャージが飾られていた  この中からはメルクスのシートを見つけることができなかった

この中からはメルクスのシートを見つけることができなかった

歴史を感じさせる最初期のデローザロゴ

歴史を感じさせる最初期のデローザロゴ  年季の入ったビルディング用治具

年季の入ったビルディング用治具

特に印象に残ったのは60年代ですかね。当時はエディ・メルクスにフレーム供給をしていました。彼は非常にプロフェッショナルで、彼から貰う情報は全てが的確。他の選手からも情報を得ていたのですが、彼が一番良かったですね。メルクスが最も印象に残っている選手です。

メルクスはレースコースによってバイクを選んでいて、コースに合わせたジオメトリーの自転車を要求してきました。ヒルクライムがある時、フラットのレースでは彼が選ぶ自転車は違ったのです。細かい要望については覚えていないんですが、彼はたまに突拍子も無い自転車を私に造らせました。結局、その自転車たちがメインで使われることはなく、元に戻っていましたけどね。

―メルクスの要望を形にするのは非常にハードワークではありませんでしたか

メルクスがデローザを選んでくれたことが嬉しくて、その後に受けた要求も全て彼ならば普通だと思っていましたね。その気持ちはずっと続いたので、パートナーとして一緒に歩み、自転車を作ってきたので様々な要求を受けたときも大変とは思いませんでした。

復活することとなったMERAK。2000年に世界選手権を制した軽量アルミフレームだ

復活することとなったMERAK。2000年に世界選手権を制した軽量アルミフレームだ

彼が引退した後はレース現場に行くことは少なくなり、当時請け負っていた6つのチームのバイク製作に集中するようになりました。その時に強かったのはメルクスも所属していたモルテニとサンソンですね。モルテニは世界選手権などでも勝っていたので応援はしていましたね。

メルクスと対称的なのがモゼールでした。選手は自分の好みや経験してきた中での要望などがあるものですが、モゼールはあまり要望を伝えてくることはありませんでした。他の選手がそうではないというわけではありませんが、彼はフレームビルダーを信用していたみたいですね。

昔の自転車づくりで言うとメルクスとモゼールの違いがわかりやすいです。今でも彼らのサイズは覚えていて、二人とも身長は182cmなんですがフレームは全く異なる大きさでした。彼らの足の長さにあわせたシートチューブやトップチューブなど各チューブで異なるサイズを使用してカスタムメイドの自転車を作っていました。スーツの仕立てみたいに一人ひとり違うものを当時は用意していたんです。

デローザのブラックレーベルとして昔からの作り方がベースにあり、そこは昔と変わっていないかもしれませんね。一人ひとりと相談しながらジオメトリーを作っていくことが大切になります。

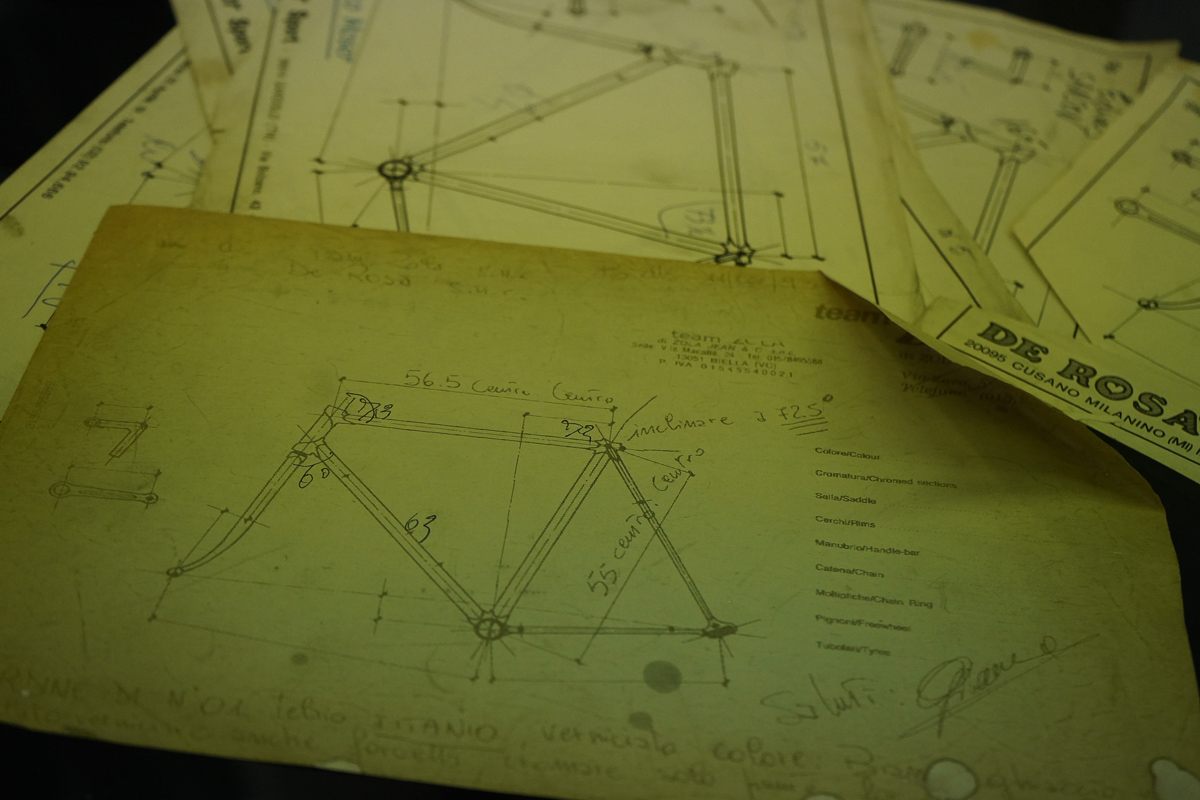

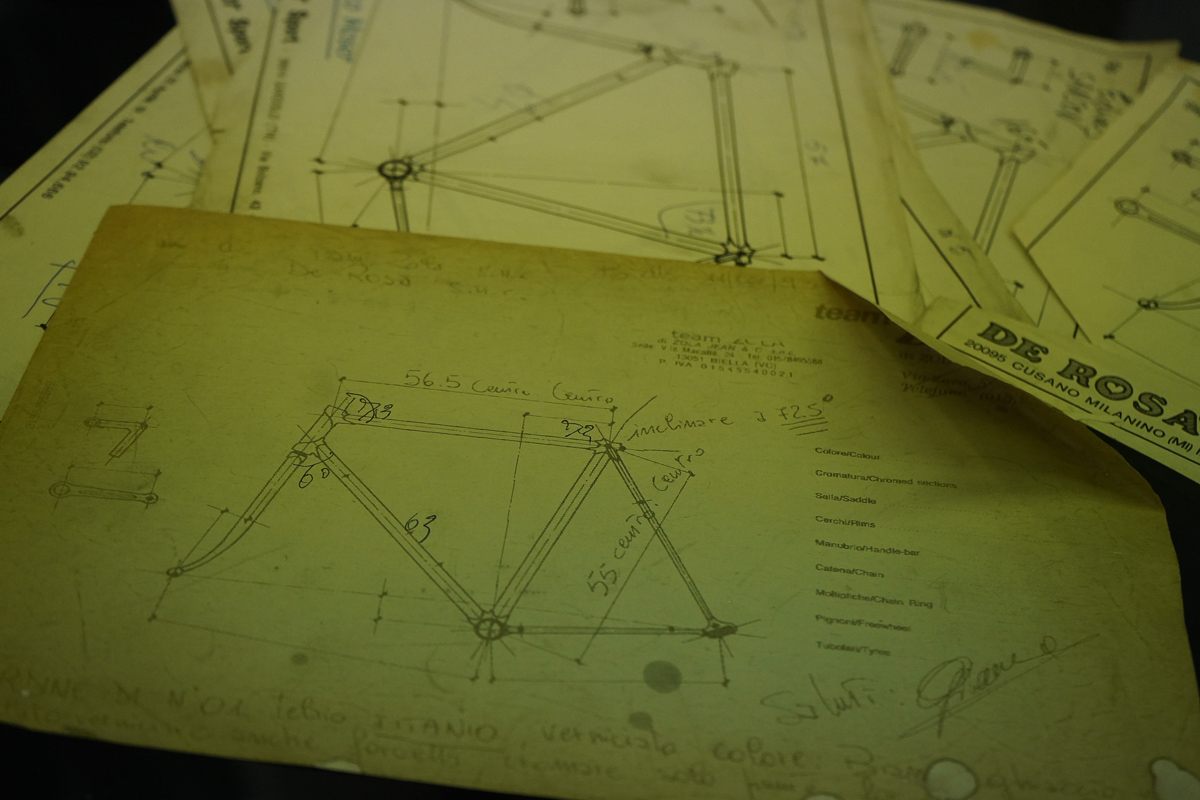

一人ひとり違うサイズの自転車を作り上げていた

一人ひとり違うサイズの自転車を作り上げていた

―フレームビルダーの皆さんは身体の測定からすぐにジオメトリーが思い浮かぶものなのでしょうか。

選手のジオメトリーを作る場合は計測後に相談が必要になります。ヒルクルライムが強い選手は上り坂で走りやすいように作ることができますし、ダンシングを多用する選手にも合わせることができます。選手が得意とすること、レースで活躍したい場所を相談しながらバイクを作っていくのです。

ヒルクライムを得意な人でも幾つかのタイプがあります。筋力があって強いパワーで登っていく選手、もしくは早いケイデンスでペダルを回す選手ではシートチューブの角度が変わってきます。ハイケイデンスの選手ならチューブは立て気味に作るとかですね。テーラーメイドの自転車は数値を測るだけではなく、どのように走らせたいかが重要なんです。

この日見学できたのはチタンフレームの溶接。イタリアの職人が溶接するため年間で制作できる本数は限られている

この日見学できたのはチタンフレームの溶接。イタリアの職人が溶接するため年間で制作できる本数は限られている

仮止めした後に一度チューブの水平が出ているか確認する

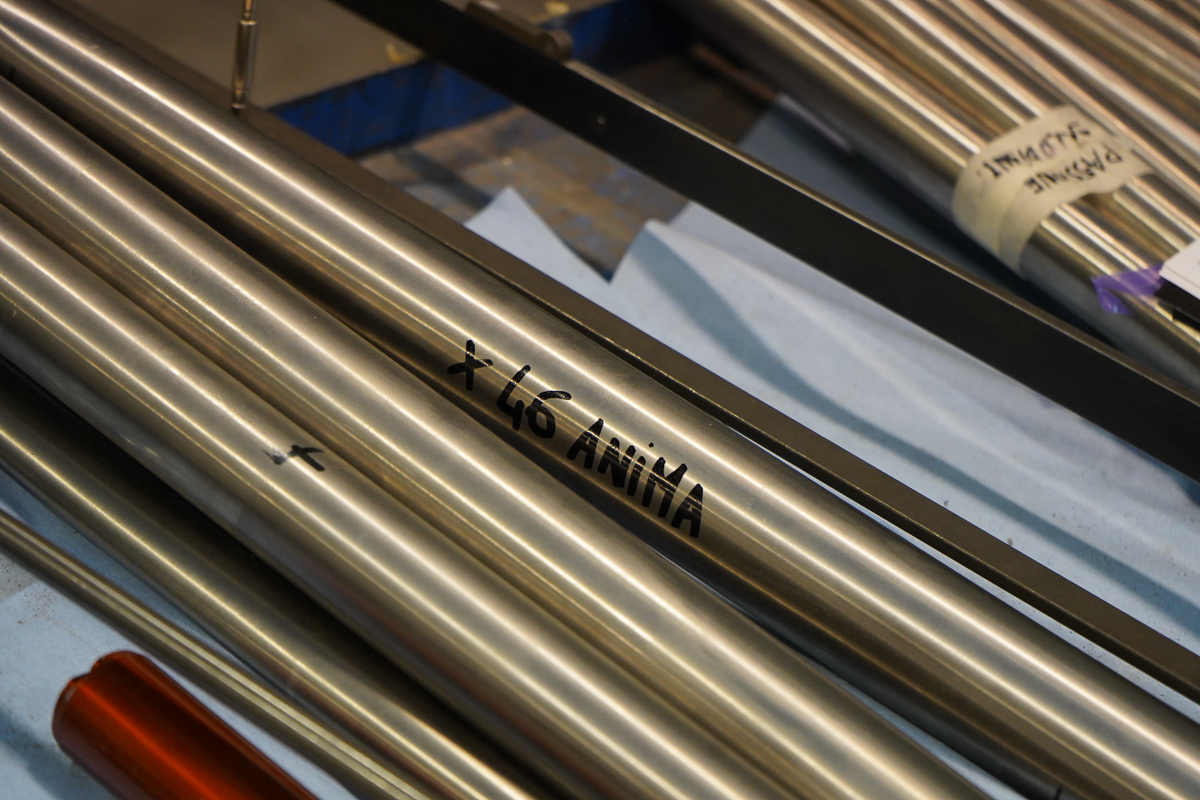

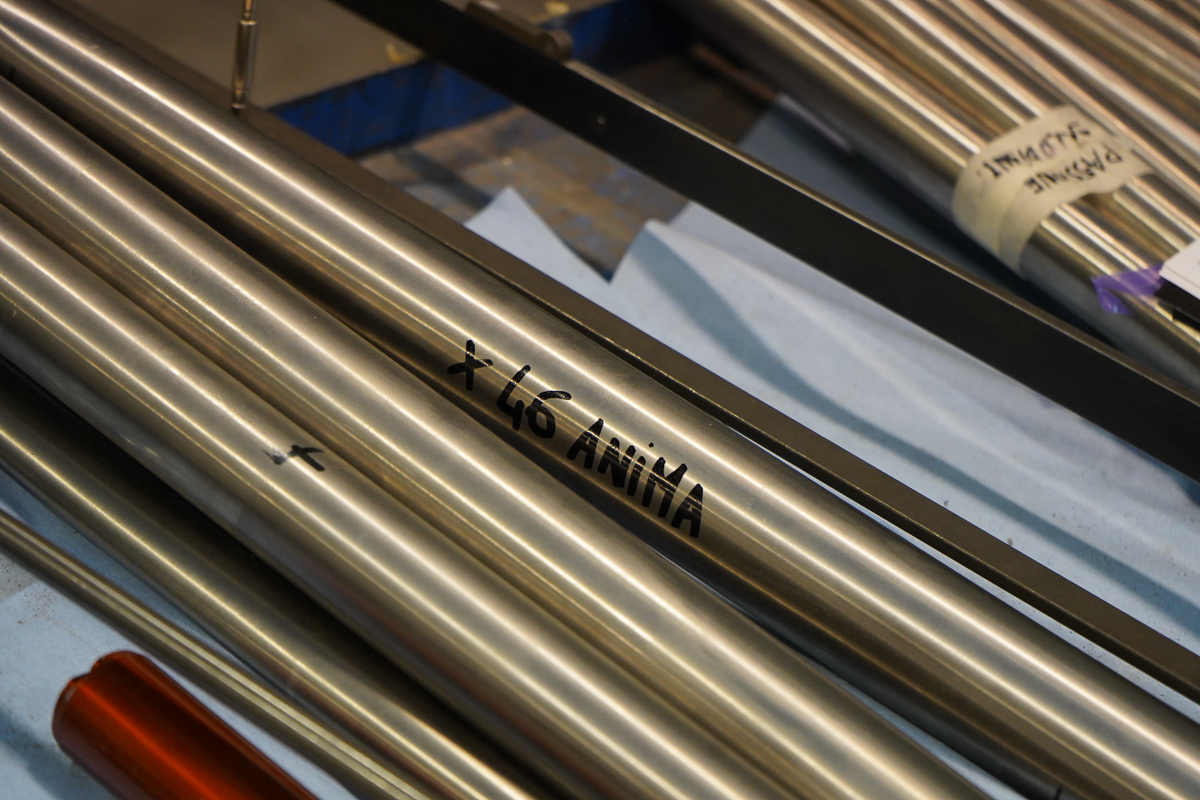

仮止めした後に一度チューブの水平が出ているか確認する  ANIMAになる予定のチタンチューブ

ANIMAになる予定のチタンチューブ

―フレームビルディングで最も大切な考え方はなんでしょうか。

最も大事なのはお客さんや選手の考え方、要求です。自分の好みを押し付けるのではなく、先程も言ったように特徴や好みを聞くことで理想的な自転車を作ることができます。特にプロフェッショナルなアスリートではない場合もお客さんにも目的があるので、その部分に耳を傾けてあげることがフレームづくりには欠かせない精神だと思います。

自転車を楽しむためには自分のサイズなどにあっていることが大切です。デパートで買ったスーツは誰でも着ることはできますが、自分のものだという愛着が薄くなるように、自転車も同じです。テーラーメイドで自転車を作ることで愛着を持ち自転車を楽しめることでしょう。完璧な自転車を作るためには選手とビルダーの二人が必要なんです。

「60年以上も同じ仕事を続けられたのは嬉しく思う」

「60年以上も同じ仕事を続けられたのは嬉しく思う」

―これからのデローザはどうなってほしいですか

私は今の会社で非常に満足しています。息子たち、孫たち、ボス(奥さん)と一緒に働けているので、これで十分なんです。

ニグアルダにあった自宅に工房を作り、その後クザーノミラニーノに越してきました。今は自宅から5kmにこの会社があるんですが、毎日お昼休みに自宅に戻るので20kmの移動が必要でちょっと遠いんですよね(笑)。それでも家族と一緒に働くことができているので、嬉しいですね。

―ありがとうございます。日本のデローザファンにメッセージをお願いします。

日本とデローザの関係は昔から強く、一時期は長澤さん(長澤義明さん、ナガサワレーシングサイクル代表)と共に働いていました。彼は7年間でイタリア語も話せるようになったし、日本に戻った後も工房を作ったことが私の自慢です。またデローザの自転車が今も日本で乗られていることを誇りに思いますし、それはデローザを選んでくれた皆さんのおかげだと思います。これからもデローザファンが広がってくれると嬉しいですね。

ブランドを象徴するフレームが今も本社に残されている

ブランドを象徴するフレームが今も本社に残されている

ここまでウーゴが語ってきたのは、デローザのブランドの基礎となった「レトロ」な部分。コッピに憧れた青年が純粋に熱中できるものを見つけ、それに打ち込み、家族と共に同じ道を歩んできた物語だ。

会社の正式名称「Ugo De Rosa & Figli」、「ウーゴ・デローザと息子たち」という名前であるように、デローザはファミリーの歴史であり、未来を見据えた再加速のタイミングを迎えた今もこれからも礎として残されていくものとなる。

スチールバイク最盛期の頃に腕を振るったウーゴは、ハンニバルそしてもう1人のカンピオニッシモと評されるエディ・メルクスへのバイク供給で技術力を培ってきた。その時代で得たものづくりは脈々と受け継がれ現在も息づいている。

昔使っていたであろうマスクもそのままだ

昔使っていたであろうマスクもそのままだ  使う予定のあるチューブだろうか…

使う予定のあるチューブだろうか…

テーブルの上は職人たち各々の性格が現れる

テーブルの上は職人たち各々の性格が現れる  出荷前段階のチタンフレームたち

出荷前段階のチタンフレームたち

最もわかりやすいのはBLACK LABELだ。昔のように体を採寸し、ジオメトリーを作り上げていく。それがスチール、チタン、アルミなのか、KINGのようなカーボンなのかはユーザー次第であるが、1953年から積み重ねられてきた歴史を表現しているプロダクト群である。

カーボンの所謂吊るしフレームであっても、デローザの「身体にあった自転車を提供する」という姿勢が伺える。例えばPROTOSであれば最小45から47まで2cm刻み、最大58.5という幅広くサイズをラインアップしているのだ。

チーム仕様のバイクもここにプールされている

チーム仕様のバイクもここにプールされている

それでいて小さいサイズでもルックスと走行性能は破綻しないというのがシクロワイアードのインプレッションで得た各ライダーの共通意見。マスのターゲットレンジだけではなく、末端まで手をかけるのはハンドメイド時代から続く、その人に最適な自転車を提供するという姿勢の表れなのだろう。

また「体に適した自転車」は現代でも通じる考え方である。現代はフレームをベースにフィッターを通して、体に合わせたポジションを作り上げていく。手法は違えど目的は同じではないだろうか。レトロでもなければ、フューチャーではない。自転車を楽しむ時に必要なものなのかもしれない。

デローザの歴史を紐解くことで、クリスティアーノの言うレトロフューチャーのレトロ、そして自転車の普遍的な物に触れることができた。Vol.2ではクリスティアーノの言葉と2020年ラインアップを通して、デローザのフューチャーを探りたい。

1953年から始まるチクリを作り上げたウーゴ・デローザ

1953年から始まるチクリを作り上げたウーゴ・デローザ

デローザが掲げる新コンセプト「レトロ・フューチャー」とは

クオーレ(イタリア語でハート)マークで愛されているイタリアンバイクブランドのデローザが、2020年モデルを機にロゴを一新する。このロゴ変更には新コンセプトである「レトロ・フューチャー」という思いが込められ、デローザが新たな一歩を踏み出すことを暗に表現している。デザインはピニンファリーナ。現代のシンプルな造形に象徴であるクオーレマークが埋め込まれて、唯一無二の存在感のあるロゴに仕上がっている。 ピニンファリーナがデザインしたデローザの新ロゴ

ピニンファリーナがデザインしたデローザの新ロゴ

レトロ・フューチャーというのは現代表クリスティアーノ・デローザから出てきた言葉だ。その意味をクリスティアーノは多くを語らなかったものの、60年以上の歴史を重んじつつも、これからのデローザは未来へ向かって歩んでいくことを示している。そのコンセプトは2020年モデルとしてラインアップされる自転車たちに反映されているという。復活したMERAKやSK Pininfirinaのモデルチェンジなど、新モデルは第2ページでクリスティアーノの言葉とともに紹介しよう。

第1弾は創始者ウーゴ・デローザのインタビューをお届けする。ここではレトロ・フューチャーの「レトロ」の部分、ブランドの歴史やものづくりへの姿勢に触れたいと思う。

ウーゴ・デローザが語るブランドヒストリー

サイクルロードレースの中心地の1つであり、数多くの自転車関連企業が集まるイタリア。中には100周年を迎えた会社もあり、イタリアが持つサイクルロードレースの歴史は深い。カンピオニッシモと最大級の賛辞を贈られるファウスト・コッピが活躍した当時、イタリア国内で彼に憧れる人々は数が多かったという。今でもコッピ・エ・バルタリやチマ・コッピなどで名前を聞く程までに英雄となった人物がいる時代に、自転車関連企業が多く登場するのも必然である。今でも世界の第一線で活躍しているメーカー達は多い。ウーゴ・デローザが立ち上げたブランド「デローザ」もそのひとつである。

ウーゴ・デローザが最も印象に残っているというエディ・メルクスの自転車とともに

ウーゴ・デローザが最も印象に残っているというエディ・メルクスの自転車とともに デローザ立ち上げ前夜、青年ウーゴの足跡を辿る

―これまでウーゴさんが歩んできた道のりを振り返り、デローザとはどのようなブランドであると感じていますか。まずは歴史から説明しましょう。1953年、19歳の時に立ち上げた会社が今のデローザです。その前には、ニグアルダの専門学校に通っていたんですが、残念ながらキリスト教や合唱の授業には全く興味がなかったんです。いつもサボって、デルガノという地域にある親戚がやっていたフレームビルディングの会社を手伝っていました。

その時考えていたのはピレリ(※近くに本社がある)のような大きな会社で働くのではなく、自分が本当に望む事をやりたかったんです。そこで独立、会社を立ち上げることにしました。

―どうして自転車だったのでしょうか。

1950年代はイタリアで自転車が盛り上がっており、みんなが情熱を持ってレースや応援をしていました。私もその1人で、当時はファウスト・コッピに憧れていたんです。そのレースシーンを見ていて、私も自転車を作りたくてビルダーになったんです。

1953年当時のフレームも展示されている

1953年当時のフレームも展示されている その時は非常に小さい工房(ボッテガ)から始まったので、会社というイメージを想像することもできませんでしたね。ただ、自分が好きなフレームビルディングに携わり、職人になりたかっただけなんです。振り返ってみるとこの60年で会社がずいぶん成長しましたね。

当時の自分の内に秘めていた情熱は今もずっとあるかと言われたらわかりませんが、60年も同じ仕事を続けてこれたことは本当に嬉しく思いますね。今も自転車に携わることは好きですし、同じように興味も持ち続けています。

カンニバル(人食い鬼)、そしてもうひとりのカンピオニッシモ エディ・メルクスとの関係

―60年間で記憶に残っている時期などはありますか。60年代から70年代にかけてはレースの現場に行くことができ、選手たちと直接やりとりすることができたので、自転車製作の技術が非常に成長しましたね。コンペティターの自転車も見ることができて、それも技術力を磨く一因となりました。

オフィスにはウーゴが力を入れたメルクスのジャージが飾られていた

オフィスにはウーゴが力を入れたメルクスのジャージが飾られていた  この中からはメルクスのシートを見つけることができなかった

この中からはメルクスのシートを見つけることができなかった  歴史を感じさせる最初期のデローザロゴ

歴史を感じさせる最初期のデローザロゴ  年季の入ったビルディング用治具

年季の入ったビルディング用治具 特に印象に残ったのは60年代ですかね。当時はエディ・メルクスにフレーム供給をしていました。彼は非常にプロフェッショナルで、彼から貰う情報は全てが的確。他の選手からも情報を得ていたのですが、彼が一番良かったですね。メルクスが最も印象に残っている選手です。

メルクスはレースコースによってバイクを選んでいて、コースに合わせたジオメトリーの自転車を要求してきました。ヒルクライムがある時、フラットのレースでは彼が選ぶ自転車は違ったのです。細かい要望については覚えていないんですが、彼はたまに突拍子も無い自転車を私に造らせました。結局、その自転車たちがメインで使われることはなく、元に戻っていましたけどね。

―メルクスの要望を形にするのは非常にハードワークではありませんでしたか

メルクスがデローザを選んでくれたことが嬉しくて、その後に受けた要求も全て彼ならば普通だと思っていましたね。その気持ちはずっと続いたので、パートナーとして一緒に歩み、自転車を作ってきたので様々な要求を受けたときも大変とは思いませんでした。

復活することとなったMERAK。2000年に世界選手権を制した軽量アルミフレームだ

復活することとなったMERAK。2000年に世界選手権を制した軽量アルミフレームだ 彼が引退した後はレース現場に行くことは少なくなり、当時請け負っていた6つのチームのバイク製作に集中するようになりました。その時に強かったのはメルクスも所属していたモルテニとサンソンですね。モルテニは世界選手権などでも勝っていたので応援はしていましたね。

メルクスと対称的なのがモゼールでした。選手は自分の好みや経験してきた中での要望などがあるものですが、モゼールはあまり要望を伝えてくることはありませんでした。他の選手がそうではないというわけではありませんが、彼はフレームビルダーを信用していたみたいですね。

昔の自転車づくりで言うとメルクスとモゼールの違いがわかりやすいです。今でも彼らのサイズは覚えていて、二人とも身長は182cmなんですがフレームは全く異なる大きさでした。彼らの足の長さにあわせたシートチューブやトップチューブなど各チューブで異なるサイズを使用してカスタムメイドの自転車を作っていました。スーツの仕立てみたいに一人ひとり違うものを当時は用意していたんです。

デローザの根幹、フレームビルディングとは

―これらの時期に培ってきたバイクづくりのノウハウは今にも残されていますか。デローザのブラックレーベルとして昔からの作り方がベースにあり、そこは昔と変わっていないかもしれませんね。一人ひとりと相談しながらジオメトリーを作っていくことが大切になります。

一人ひとり違うサイズの自転車を作り上げていた

一人ひとり違うサイズの自転車を作り上げていた ―フレームビルダーの皆さんは身体の測定からすぐにジオメトリーが思い浮かぶものなのでしょうか。

選手のジオメトリーを作る場合は計測後に相談が必要になります。ヒルクルライムが強い選手は上り坂で走りやすいように作ることができますし、ダンシングを多用する選手にも合わせることができます。選手が得意とすること、レースで活躍したい場所を相談しながらバイクを作っていくのです。

ヒルクライムを得意な人でも幾つかのタイプがあります。筋力があって強いパワーで登っていく選手、もしくは早いケイデンスでペダルを回す選手ではシートチューブの角度が変わってきます。ハイケイデンスの選手ならチューブは立て気味に作るとかですね。テーラーメイドの自転車は数値を測るだけではなく、どのように走らせたいかが重要なんです。

この日見学できたのはチタンフレームの溶接。イタリアの職人が溶接するため年間で制作できる本数は限られている

この日見学できたのはチタンフレームの溶接。イタリアの職人が溶接するため年間で制作できる本数は限られている  仮止めした後に一度チューブの水平が出ているか確認する

仮止めした後に一度チューブの水平が出ているか確認する  ANIMAになる予定のチタンチューブ

ANIMAになる予定のチタンチューブ ―フレームビルディングで最も大切な考え方はなんでしょうか。

最も大事なのはお客さんや選手の考え方、要求です。自分の好みを押し付けるのではなく、先程も言ったように特徴や好みを聞くことで理想的な自転車を作ることができます。特にプロフェッショナルなアスリートではない場合もお客さんにも目的があるので、その部分に耳を傾けてあげることがフレームづくりには欠かせない精神だと思います。

自転車を楽しむためには自分のサイズなどにあっていることが大切です。デパートで買ったスーツは誰でも着ることはできますが、自分のものだという愛着が薄くなるように、自転車も同じです。テーラーメイドで自転車を作ることで愛着を持ち自転車を楽しめることでしょう。完璧な自転車を作るためには選手とビルダーの二人が必要なんです。

デローザはファミリー、関係性を大切にするイタリアンブランド

「60年以上も同じ仕事を続けられたのは嬉しく思う」

「60年以上も同じ仕事を続けられたのは嬉しく思う」 ―これからのデローザはどうなってほしいですか

私は今の会社で非常に満足しています。息子たち、孫たち、ボス(奥さん)と一緒に働けているので、これで十分なんです。

ニグアルダにあった自宅に工房を作り、その後クザーノミラニーノに越してきました。今は自宅から5kmにこの会社があるんですが、毎日お昼休みに自宅に戻るので20kmの移動が必要でちょっと遠いんですよね(笑)。それでも家族と一緒に働くことができているので、嬉しいですね。

―ありがとうございます。日本のデローザファンにメッセージをお願いします。

日本とデローザの関係は昔から強く、一時期は長澤さん(長澤義明さん、ナガサワレーシングサイクル代表)と共に働いていました。彼は7年間でイタリア語も話せるようになったし、日本に戻った後も工房を作ったことが私の自慢です。またデローザの自転車が今も日本で乗られていることを誇りに思いますし、それはデローザを選んでくれた皆さんのおかげだと思います。これからもデローザファンが広がってくれると嬉しいですね。

ウーゴの言葉から見えてきたデローザとは

ブランドを象徴するフレームが今も本社に残されている

ブランドを象徴するフレームが今も本社に残されている ここまでウーゴが語ってきたのは、デローザのブランドの基礎となった「レトロ」な部分。コッピに憧れた青年が純粋に熱中できるものを見つけ、それに打ち込み、家族と共に同じ道を歩んできた物語だ。

会社の正式名称「Ugo De Rosa & Figli」、「ウーゴ・デローザと息子たち」という名前であるように、デローザはファミリーの歴史であり、未来を見据えた再加速のタイミングを迎えた今もこれからも礎として残されていくものとなる。

スチールバイク最盛期の頃に腕を振るったウーゴは、ハンニバルそしてもう1人のカンピオニッシモと評されるエディ・メルクスへのバイク供給で技術力を培ってきた。その時代で得たものづくりは脈々と受け継がれ現在も息づいている。

昔使っていたであろうマスクもそのままだ

昔使っていたであろうマスクもそのままだ  使う予定のあるチューブだろうか…

使う予定のあるチューブだろうか…  テーブルの上は職人たち各々の性格が現れる

テーブルの上は職人たち各々の性格が現れる  出荷前段階のチタンフレームたち

出荷前段階のチタンフレームたち 最もわかりやすいのはBLACK LABELだ。昔のように体を採寸し、ジオメトリーを作り上げていく。それがスチール、チタン、アルミなのか、KINGのようなカーボンなのかはユーザー次第であるが、1953年から積み重ねられてきた歴史を表現しているプロダクト群である。

カーボンの所謂吊るしフレームであっても、デローザの「身体にあった自転車を提供する」という姿勢が伺える。例えばPROTOSであれば最小45から47まで2cm刻み、最大58.5という幅広くサイズをラインアップしているのだ。

チーム仕様のバイクもここにプールされている

チーム仕様のバイクもここにプールされている それでいて小さいサイズでもルックスと走行性能は破綻しないというのがシクロワイアードのインプレッションで得た各ライダーの共通意見。マスのターゲットレンジだけではなく、末端まで手をかけるのはハンドメイド時代から続く、その人に最適な自転車を提供するという姿勢の表れなのだろう。

また「体に適した自転車」は現代でも通じる考え方である。現代はフレームをベースにフィッターを通して、体に合わせたポジションを作り上げていく。手法は違えど目的は同じではないだろうか。レトロでもなければ、フューチャーではない。自転車を楽しむ時に必要なものなのかもしれない。

デローザの歴史を紐解くことで、クリスティアーノの言うレトロフューチャーのレトロ、そして自転車の普遍的な物に触れることができた。Vol.2ではクリスティアーノの言葉と2020年ラインアップを通して、デローザのフューチャーを探りたい。

1953年から始まるチクリを作り上げたウーゴ・デローザ

1953年から始まるチクリを作り上げたウーゴ・デローザ 提供:日直商会、取材:藤原岳人、ジョバンニ・サントロ、制作:シクロワイアード編集部