フェルトが誇るオールラウンドロード、FRシリーズを総力特集する。レーサーが愛用するFR1、売れ筋のFR5、そして驚きの走りを秘めるアルミモデルFR30。モデルチェンジから2年、円熟味を増した、同社らしさ溢れる実力派を掘り下げた。

登場から3シーズン目を迎えるFRシリーズ。アルミモデルやディスクブレーキモデルの追加など熟成が進んだ photo:Makoto.AYANO

登場から3シーズン目を迎えるFRシリーズ。アルミモデルやディスクブレーキモデルの追加など熟成が進んだ photo:Makoto.AYANO

失礼を承知の上で言えば、フェルトのロードラインアップの中核に座るFRシリーズは、かなり地味だ。オーソドックスなフレーム形状や、奇をてらわない作りに、シンプルなカラーリング。先代であるFシリーズからルックス上の大変化は無く、あるとすればリアブレーキキャリパーがBB下に移動したくらい。

でも、逆に言えば、それがフェルトの美学だ。大々的なプロモーションも打たなければ、積極的にプロチームのサプライヤーになることもない。他のアメリカンブランドが得意とするギミックや華美なペイントで注目を集めるのではなく、機材本来の性能でもってレーサーを、そして本物志向のファンを唸らせるやり方は、創始者ジム・フェルトが高性能バイクを追い求めていく過程で形作られたブランドの本質と言えるだろう。

2016年夏にデビューしたFRと、創業者のジム・フェルト氏 photo:So.Isobe

2016年夏にデビューしたFRと、創業者のジム・フェルト氏 photo:So.Isobe FRの初陣は2016年のツアー・オブ・カリフォルニア。この後すぐに勝利を飾った (c)FELT

FRの初陣は2016年のツアー・オブ・カリフォルニア。この後すぐに勝利を飾った (c)FELT

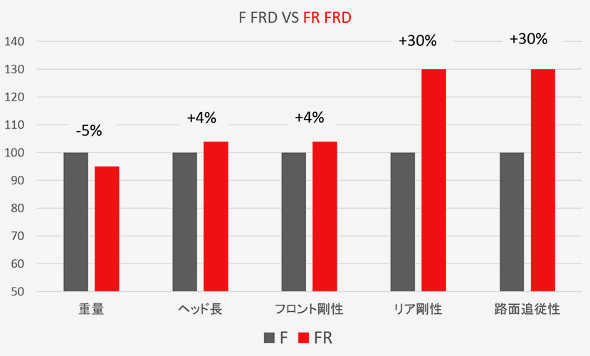

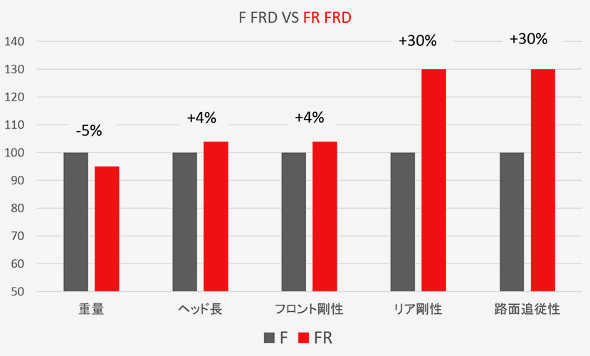

従来のFシリーズの名に"R"、つまりレーシングの頭文字を追加し2016年夏にデビューしたFR。その技術的進化の核は路面追従性を上げるために投入された「フレームサスペンション」と呼ばれるものだ。これは実際にダンパーやエラストマーを使うのではなく、リアブレーキキャリパーを移動させて自由度を増したシートステー周辺のカーボンレイアップを工夫し、リアセクションの垂直柔軟性を高めることでしなやかな加速性能を生み出す考えのこと。結果的にサドル〜BBにかけての柔軟性はF比較で12%向上しており、これはつまり快適性も進歩したことを意味している。

それに加え、従来ではリアバックのしなりに対してシートチューブが捻れることで生まれていたパワーロスを解消するべく、シートステーがシートチューブの横を沿う形でトップチューブへと繋がるフォルムに変わった。外見的にはよく見比べないと分からない程度の変化だが、この変更によって得られた横方向の捻れ剛性は+30%にも及ぶという。

ヘッドチューブのベアリング径はフレームサイズに合わせて3種類を用意する photo:Makoto.AYANO

ヘッドチューブのベアリング径はフレームサイズに合わせて3種類を用意する photo:Makoto.AYANO

ブレーキキャリパーはBB下。これによってシートステーの設計自由度が大幅に向上したという photo:Makoto.AYANO

ブレーキキャリパーはBB下。これによってシートステーの設計自由度が大幅に向上したという photo:Makoto.AYANO この部分がFRのコア。シートステー周辺のカーボンレイアップを工夫し、リアセクションの垂直柔軟性を高めている photo:Makoto.AYANO

この部分がFRのコア。シートステー周辺のカーボンレイアップを工夫し、リアセクションの垂直柔軟性を高めている photo:Makoto.AYANO

先代Fシリーズとの各種性能比較。基本的なフォルムを変えず、全ての数値が上回っていることが分かる (c)ライトウェイプロダクツジャパン

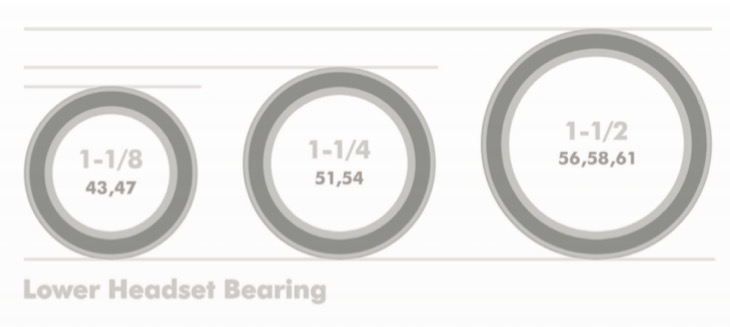

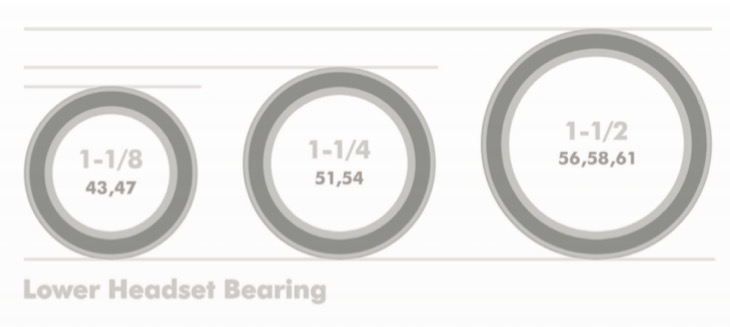

先代Fシリーズとの各種性能比較。基本的なフォルムを変えず、全ての数値が上回っていることが分かる (c)ライトウェイプロダクツジャパン サイズによる乗り味の変化を防ぐため、ヘッド下側のベアリング径を変更している (c)FELTアップデートはこれだけに留まらない。パワーを推進力に換えるコア、ボトムブラケット規格の変更(BB30からBB386に)と、それに伴うシェル幅拡大(18.5mm)による28cタイヤ対応、各フレームサイズ毎に最適な剛性を与えるべく下側ヘッドベアリング径を3種類用意したことなど、実はものすごいアップデートが加えられているにも関わらず、そのほとんどはシンプルな線で構成された、シンプルなフレームにひっそりと落とし込まれている。

サイズによる乗り味の変化を防ぐため、ヘッド下側のベアリング径を変更している (c)FELTアップデートはこれだけに留まらない。パワーを推進力に換えるコア、ボトムブラケット規格の変更(BB30からBB386に)と、それに伴うシェル幅拡大(18.5mm)による28cタイヤ対応、各フレームサイズ毎に最適な剛性を与えるべく下側ヘッドベアリング径を3種類用意したことなど、実はものすごいアップデートが加えられているにも関わらず、そのほとんどはシンプルな線で構成された、シンプルなフレームにひっそりと落とし込まれている。

もし他のブランドだったなら、もう少し目立つ形の変化を加えていたかもしれない。けれどそれを前面に押し出さない趣味の良さは、質実剛健を是とするジム・フェルトの技術者魂がそうさせているのだろう。性能をスポイルするカーボンフレーム内部のシワを発生させない成形技術「インサイドアウトテクノロジー」や、多数の金型を必要とする(=コストも莫大となる)「MMC(モジュラー・モノコック・コンストラクション)」など、見えないところに労力を費やすあたりは、古式ゆかしい江戸の粋っぷりにも通ずるものがある...とは少し言い過ぎだろうか。

フェルトのバイクを駆る弱虫ペダルサイクリングチーム。自転車競技の面白さを広く伝えるという使命を持つ (c)弱虫ペダルサイクリングチーム

フェルトのバイクを駆る弱虫ペダルサイクリングチーム。自転車競技の面白さを広く伝えるという使命を持つ (c)弱虫ペダルサイクリングチーム

トラックをメインにロードレースでも活躍する梶原悠未 (c)Panorama Guizhou

トラックをメインにロードレースでも活躍する梶原悠未 (c)Panorama Guizhou 中村龍太郎(イナーメ信濃山形)もフェルトサポートライダーの一人。FRは最高級モデルのFRDを使用中だ (c)FELT

中村龍太郎(イナーメ信濃山形)もフェルトサポートライダーの一人。FRは最高級モデルのFRDを使用中だ (c)FELT

先述の通りプロモーションを優先した供給を行わないだけに、グランツールのテレビ中継には映ることのないフェルト。しかし歴史を振り返れば、アルゴス・シマノ(現サンウェブ)や、スリップストリーム・チポトレ(現EFエデュケーションファースト・ドラパック)など、これから上を目指す新生有望チームの走りを支えていたのはいつも同社だった。

ダニエル・マーティン(アイルランド)、マルセル・キッテルやジョン・デゲンコルプ(ドイツ)ら、フェルトで名を上げた選手も数多く、その中で先代Fシリーズは大きな役割を果たしてきた。国内では弱虫ペダルサイクリングチームを始め、元TT日本王者の中村龍太郎(イナーメ信濃山形)、そして主にトラック競技で活躍する梶原悠未(筑波大学)ら、実力ある選手たちがフェルト、そしてFRシリーズを駆り活躍中だ。

今回インプレッションを行った2台。カーボンエントリグレードのFR5(右)と、アルミフレームのFR30(左) photo:Makoto.AYANO

今回インプレッションを行った2台。カーボンエントリグレードのFR5(右)と、アルミフレームのFR30(左) photo:Makoto.AYANO

そんなFRシリーズのラインアップは、コストを度外視した月産僅か25台というトップグレード「FR FRD」を含め、素材別にカーボンフレームが3種類と、超軽量チューブを使うアルミモデルという合計4つのフレームバリエーションで、FRDを除くカーボンモデルにはディスクブレーキバージョンも追加されている。完成車も含めた総バリエーションは合計11種類だ。

今回は世界選手権に出場したばかりの唐見実世子(弱虫ペダルサイクリングチーム)にFR1の実力を聞き、そして前田公平、岩崎昌雲両選手には売れ筋モデルのハイコストパフォーマンスマシン「FR5」と、カーボンバイクを凌駕する驚きの戦闘力を秘めたアルミモデル「FR30」を用意した上で試してもらった。なお、FRシリーズのフルラインアップはフェルト公式サイトFR特集ページを参照頂きたい。

FR1(フレームキット、シルバースパークル) (c)FELT

FR1(フレームキット、シルバースパークル) (c)FELT

FR1(フレームキット、マットテクストリーム) (c)FELT

FR1(フレームキット、マットテクストリーム) (c)FELT FR1(フレームキット、弱虫ペダルサイクリングチーム) (c)FELT

FR1(フレームキット、弱虫ペダルサイクリングチーム) (c)FELT

FR1 DISC(フレームキット) (c)FELT

FR1 DISC(フレームキット) (c)FELT

FR5 (c)FELT

FR5 (c)FELT

FR30(ホワイト) (c)FELT

FR30(ホワイト) (c)FELT FR30(ストームグレー) (c)FELT

FR30(ストームグレー) (c)FELT

FR:フェルトの美学を体現するピュアレーサー

登場から3シーズン目を迎えるFRシリーズ。アルミモデルやディスクブレーキモデルの追加など熟成が進んだ photo:Makoto.AYANO

登場から3シーズン目を迎えるFRシリーズ。アルミモデルやディスクブレーキモデルの追加など熟成が進んだ photo:Makoto.AYANO失礼を承知の上で言えば、フェルトのロードラインアップの中核に座るFRシリーズは、かなり地味だ。オーソドックスなフレーム形状や、奇をてらわない作りに、シンプルなカラーリング。先代であるFシリーズからルックス上の大変化は無く、あるとすればリアブレーキキャリパーがBB下に移動したくらい。

でも、逆に言えば、それがフェルトの美学だ。大々的なプロモーションも打たなければ、積極的にプロチームのサプライヤーになることもない。他のアメリカンブランドが得意とするギミックや華美なペイントで注目を集めるのではなく、機材本来の性能でもってレーサーを、そして本物志向のファンを唸らせるやり方は、創始者ジム・フェルトが高性能バイクを追い求めていく過程で形作られたブランドの本質と言えるだろう。

2016年夏にデビューしたFRと、創業者のジム・フェルト氏 photo:So.Isobe

2016年夏にデビューしたFRと、創業者のジム・フェルト氏 photo:So.Isobe FRの初陣は2016年のツアー・オブ・カリフォルニア。この後すぐに勝利を飾った (c)FELT

FRの初陣は2016年のツアー・オブ・カリフォルニア。この後すぐに勝利を飾った (c)FELTFRシリーズ開発ストーリー from RPJ on Vimeo.

従来のFシリーズの名に"R"、つまりレーシングの頭文字を追加し2016年夏にデビューしたFR。その技術的進化の核は路面追従性を上げるために投入された「フレームサスペンション」と呼ばれるものだ。これは実際にダンパーやエラストマーを使うのではなく、リアブレーキキャリパーを移動させて自由度を増したシートステー周辺のカーボンレイアップを工夫し、リアセクションの垂直柔軟性を高めることでしなやかな加速性能を生み出す考えのこと。結果的にサドル〜BBにかけての柔軟性はF比較で12%向上しており、これはつまり快適性も進歩したことを意味している。

それに加え、従来ではリアバックのしなりに対してシートチューブが捻れることで生まれていたパワーロスを解消するべく、シートステーがシートチューブの横を沿う形でトップチューブへと繋がるフォルムに変わった。外見的にはよく見比べないと分からない程度の変化だが、この変更によって得られた横方向の捻れ剛性は+30%にも及ぶという。

ヘッドチューブのベアリング径はフレームサイズに合わせて3種類を用意する photo:Makoto.AYANO

ヘッドチューブのベアリング径はフレームサイズに合わせて3種類を用意する photo:Makoto.AYANO ブレーキキャリパーはBB下。これによってシートステーの設計自由度が大幅に向上したという photo:Makoto.AYANO

ブレーキキャリパーはBB下。これによってシートステーの設計自由度が大幅に向上したという photo:Makoto.AYANO この部分がFRのコア。シートステー周辺のカーボンレイアップを工夫し、リアセクションの垂直柔軟性を高めている photo:Makoto.AYANO

この部分がFRのコア。シートステー周辺のカーボンレイアップを工夫し、リアセクションの垂直柔軟性を高めている photo:Makoto.AYANO 先代Fシリーズとの各種性能比較。基本的なフォルムを変えず、全ての数値が上回っていることが分かる (c)ライトウェイプロダクツジャパン

先代Fシリーズとの各種性能比較。基本的なフォルムを変えず、全ての数値が上回っていることが分かる (c)ライトウェイプロダクツジャパン サイズによる乗り味の変化を防ぐため、ヘッド下側のベアリング径を変更している (c)FELTアップデートはこれだけに留まらない。パワーを推進力に換えるコア、ボトムブラケット規格の変更(BB30からBB386に)と、それに伴うシェル幅拡大(18.5mm)による28cタイヤ対応、各フレームサイズ毎に最適な剛性を与えるべく下側ヘッドベアリング径を3種類用意したことなど、実はものすごいアップデートが加えられているにも関わらず、そのほとんどはシンプルな線で構成された、シンプルなフレームにひっそりと落とし込まれている。

サイズによる乗り味の変化を防ぐため、ヘッド下側のベアリング径を変更している (c)FELTアップデートはこれだけに留まらない。パワーを推進力に換えるコア、ボトムブラケット規格の変更(BB30からBB386に)と、それに伴うシェル幅拡大(18.5mm)による28cタイヤ対応、各フレームサイズ毎に最適な剛性を与えるべく下側ヘッドベアリング径を3種類用意したことなど、実はものすごいアップデートが加えられているにも関わらず、そのほとんどはシンプルな線で構成された、シンプルなフレームにひっそりと落とし込まれている。もし他のブランドだったなら、もう少し目立つ形の変化を加えていたかもしれない。けれどそれを前面に押し出さない趣味の良さは、質実剛健を是とするジム・フェルトの技術者魂がそうさせているのだろう。性能をスポイルするカーボンフレーム内部のシワを発生させない成形技術「インサイドアウトテクノロジー」や、多数の金型を必要とする(=コストも莫大となる)「MMC(モジュラー・モノコック・コンストラクション)」など、見えないところに労力を費やすあたりは、古式ゆかしい江戸の粋っぷりにも通ずるものがある...とは少し言い過ぎだろうか。

フェルトのバイクを駆る弱虫ペダルサイクリングチーム。自転車競技の面白さを広く伝えるという使命を持つ (c)弱虫ペダルサイクリングチーム

フェルトのバイクを駆る弱虫ペダルサイクリングチーム。自転車競技の面白さを広く伝えるという使命を持つ (c)弱虫ペダルサイクリングチーム トラックをメインにロードレースでも活躍する梶原悠未 (c)Panorama Guizhou

トラックをメインにロードレースでも活躍する梶原悠未 (c)Panorama Guizhou 中村龍太郎(イナーメ信濃山形)もフェルトサポートライダーの一人。FRは最高級モデルのFRDを使用中だ (c)FELT

中村龍太郎(イナーメ信濃山形)もフェルトサポートライダーの一人。FRは最高級モデルのFRDを使用中だ (c)FELT先述の通りプロモーションを優先した供給を行わないだけに、グランツールのテレビ中継には映ることのないフェルト。しかし歴史を振り返れば、アルゴス・シマノ(現サンウェブ)や、スリップストリーム・チポトレ(現EFエデュケーションファースト・ドラパック)など、これから上を目指す新生有望チームの走りを支えていたのはいつも同社だった。

ダニエル・マーティン(アイルランド)、マルセル・キッテルやジョン・デゲンコルプ(ドイツ)ら、フェルトで名を上げた選手も数多く、その中で先代Fシリーズは大きな役割を果たしてきた。国内では弱虫ペダルサイクリングチームを始め、元TT日本王者の中村龍太郎(イナーメ信濃山形)、そして主にトラック競技で活躍する梶原悠未(筑波大学)ら、実力ある選手たちがフェルト、そしてFRシリーズを駆り活躍中だ。

高いコストパフォーマンスを誇る11モデルをラインアップ

今回インプレッションを行った2台。カーボンエントリグレードのFR5(右)と、アルミフレームのFR30(左) photo:Makoto.AYANO

今回インプレッションを行った2台。カーボンエントリグレードのFR5(右)と、アルミフレームのFR30(左) photo:Makoto.AYANOそんなFRシリーズのラインアップは、コストを度外視した月産僅か25台というトップグレード「FR FRD」を含め、素材別にカーボンフレームが3種類と、超軽量チューブを使うアルミモデルという合計4つのフレームバリエーションで、FRDを除くカーボンモデルにはディスクブレーキバージョンも追加されている。完成車も含めた総バリエーションは合計11種類だ。

今回は世界選手権に出場したばかりの唐見実世子(弱虫ペダルサイクリングチーム)にFR1の実力を聞き、そして前田公平、岩崎昌雲両選手には売れ筋モデルのハイコストパフォーマンスマシン「FR5」と、カーボンバイクを凌駕する驚きの戦闘力を秘めたアルミモデル「FR30」を用意した上で試してもらった。なお、FRシリーズのフルラインアップはフェルト公式サイトFR特集ページを参照頂きたい。

紹介バイクスペック

FR1(フレームキット)

FR1(フレームキット、シルバースパークル) (c)FELT

FR1(フレームキット、シルバースパークル) (c)FELT FR1(フレームキット、マットテクストリーム) (c)FELT

FR1(フレームキット、マットテクストリーム) (c)FELT FR1(フレームキット、弱虫ペダルサイクリングチーム) (c)FELT

FR1(フレームキット、弱虫ペダルサイクリングチーム) (c)FELT| カラー | シルバースパークル、マットテクストリーム、弱虫ペダルサイクリングチーム |

| サイズ | 430、470、510、540、560 |

| 重量 | フレーム900g(540mm実測重量、塗装/ハンガー/シートクランプ込)、フォーク300g |

| フレーム | UHC Advanced+TeXtremeカーボン、カーボンBB386シェル、機械式電動式両対応 |

| 価格 | 288,000円(税抜き) |

FR1 DISC(フレームキット)

FR1 DISC(フレームキット) (c)FELT

FR1 DISC(フレームキット) (c)FELT| カラー | シルバースパークル |

| サイズ | 470、510、540、560 |

| フレーム | UHC Advanced+TeXtremeカーボン、カーボンBB386シェル、12mmスルーアクスル、機械式電動式両対応 |

| 価格 | 288,000円(税抜き) |

FR5

FR5 (c)FELT

FR5 (c)FELT| サイズ | 470、510、540、560 |

| 重量 | 完成車8.0kg(560mm)、フレーム931g(540mm実測、塗装/小物込)、フォーク320g |

| フレーム | UHC Advanced カーボン、BB386シェル、機械式電動式両対応 |

| フォーク | UHC Advanced カーボンモノコック、カーボンコラム |

| コンポーネント | シマノ 105 R7000 |

| ホイール | デヴォックス Road RSL3チューブレスレディ |

| タイヤ | ヴィットリア Rubino 25c |

| 価格 | 248,000円(税抜き) |

FR30

FR30(ホワイト) (c)FELT

FR30(ホワイト) (c)FELT FR30(ストームグレー) (c)FELT

FR30(ストームグレー) (c)FELT| サイズ | 470、510、540、560 |

| 重量 | 完成車8.3kg(560mm) |

| フレーム | SuperLite Custom バテッドアルミニウム、BB386 |

| フォーク | UHC Advanced カーボンモノコック、カーボンコラム |

| コンポーネント | シマノ 105 R7000 |

| ホイール | デヴォックス Road RSL3チューブレスレディ |

| タイヤ | ヴィットリア Rubino 25c |

| 価格 | 178,000円(税抜き) |

提供:ライトウェイプロダクツジャパン

text:So.Isobe、photo:Makoto.AYANO

text:So.Isobe、photo:Makoto.AYANO