こどもの日の5月5日(月・祝)、栃木県芳賀郡の「ツインリングもてぎ」を舞台としたエンデューロイベント「もてぎ7時間エンデューロGW」が開催された。雨が降ったり止んだりという天候ながら、2,797名もの参加者が、普段では中々味わえないサーキットイベントならではのハイスピード走行を楽しんだ。

「もてぎ7時間エンデューロGW」の舞台はモーターサイクルの世界最高峰である「Moto GP」を筆頭に各種モータースポーツイベントの開催地として有名な「ツインリンクもてぎ」。同サーキットを運営するモビリティーランドが運営に大きく携わっている。現在の運営体制になってからは2回目の開催となるが、大会自体は10年以上にわたって開催されてきた歴史を持つ老舗大会だ。

こどもの日とあって鯉のぼりがはためくスーパースピードウェイ

こどもの日とあって鯉のぼりがはためくスーパースピードウェイ

昨年に引き続きマヴィックカーを先頭にスタート

昨年に引き続きマヴィックカーを先頭にスタート  4つの国内プロチームから豪華ゲストライダーたちが集結した

4つの国内プロチームから豪華ゲストライダーたちが集結した

昨年に引き続き子供の日の5月5日(月・祝)に開催された今大会。コースは昨年より変更となり、アップダウンを多く含んだ4.8kmのロードコースと、国内はもとより世界的にも珍しい大きなバンクのついた楕円形のスーパースピードウェイ2.4kmを繋いだ全長7.2kmの長大なコースとなった。ロードコースをモータースポーツとは逆となる反時計周りに一周し、ホームストレートに入った後すぐにオーバルコースに入り、ほぼ1周した後ロードコースに戻るというコース順となる。

スーパースピードウェイは高低差が殆ど無く、コース1周に対する平坦の割合が増えたため、ビギナーや脚力に自信の無い参加者でも、より高速走行が楽しみやすくなった。ちなみに、このコースレイアウトはモータースポーツでも使用される機会は殆ど無く、自転車イベントでの使用も数年ぶり。

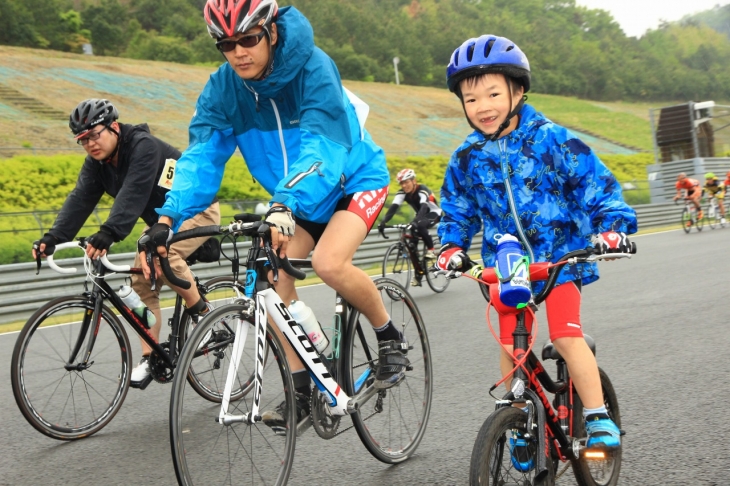

老若男女様々なライダーが一緒のコースを走る

老若男女様々なライダーが一緒のコースを走る  オーバルコースらしい大きな看板の前を行く

オーバルコースらしい大きな看板の前を行く

2つ目のトンネルを抜けた先に5コーナーの先は緩やかな登り

2つ目のトンネルを抜けた先に5コーナーの先は緩やかな登り  例年に比べて女性ライダーのエントリーが多かった

例年に比べて女性ライダーのエントリーが多かった

今大会には関東全域や東北から1,648チーム2,797名が集まった。昨年に比べると200名弱の増加で、関東で開催されるサイクルイベントとしては間違い無く最大級の規模であろう。参加者を見てみると、家族やショップチーム、会社の同好会などチームでの参加が殆どで、ワイワイと楽しい雰囲気が取材する我々に伝わってくる。そして、リピーターが非常に多い。また、実業団やJCRC等の登録系レースが少ない時期とあってハイレベルなホビーレーサーも多数参戦した。

世界的にも高評価なサーキットを走れるということと共に、アクセスが良好であることも多くのリピーターを抱える理由に挙げられるだろう。東北道と常磐道のどちらからでもアクセスでき、ともに都心からの所要時間は2時間ほど。ゴールデンウィークということもあり、帰路で渋滞に巻き込まれる参加者は少なく無かっただろうが、多くの参加者にとっては翌日も休日となる開催日は嬉しいところ。

たくさんのブースが並ぶ出展エリア

たくさんのブースが並ぶ出展エリア  メカニックブースにはいつも行列ができていた

メカニックブースにはいつも行列ができていた

ブリッツェンの清水監督と廣瀬GMによるクリニックも開催された

ブリッツェンの清水監督と廣瀬GMによるクリニックも開催された  ウィダーブースでは完走写真を撮ってもらえました!

ウィダーブースでは完走写真を撮ってもらえました!

快晴に恵まれた昨年大会とは異なり、今年の天候は曇りで時折強めの風が吹く肌寒いコンディション。8時からのキッズレースとオープニングセレモニーの次には、9時から7時間の部、4時間の部の順にレースがスタートしていく。1周目のみ本場ヨーロッパのレースでお馴染みのマヴィックカーが先導を務めた。

2周目以降は地元栃木を拠点とする宇都宮ブリッツェンと那須ブラーゼンに加え、CROPSチャンピオンシステム、関西から参加のマトリックスパワータグから約30名のゲストライダーがレースの安全な運営のために集団コントロールなどを行った。プロの走りを間近に見れるとあって、先頭集団はもとより、ゲストライダーのいる集団はたちまち巨大化。エンデューロだけあって集団走行のノウハウなど普段疑問に思うことを質問できた参加者もいたよう。

4時間エンデューロ終了前には本格的な雨が降り始めた

4時間エンデューロ終了前には本格的な雨が降り始めた  ゲストライダーを交えながらハイペースを維持する2時間エンデューロの先頭集団

ゲストライダーを交えながらハイペースを維持する2時間エンデューロの先頭集団

チームメイトの帰りを待つ

チームメイトの帰りを待つ  カウベルを鳴らして応援する子供たち

カウベルを鳴らして応援する子供たち

スタートから1時間を経過したころからは雨がぱらつきだした。以後は降ったりやんだりを繰り返し、4時間の部のゴール前には本降りに。どの参加者も雨水を巻き上げながら周回を重ねた。しかしながら大会MCを務めた飯島美和さんと栗村修さんによる注意喚起や、バイクによる的確な集団の先導によって大きなアクシデントはほぼ無かったようだ。また万が一に備えて各コーナーにはモータースポーツでも活躍するサーキット専属のマーシャルが配置され、世界的なサーキットが主催している大会として万全の安全対策が施されていた。

そんな運営側のサポートのおかげもあって、雨天ながらもレースは順調に進行し、4時間の部の参加者が次々とゴールしてくる。なお、4時間の部を制したのはディフェンディングチャンピオンの武井きょうすけ選手(チーム・フォルツァ!)。4時間の部が終わると、一旦コース上は7時間の部の参加者のみとなったが、1時間後には2時間の部がスタートしていく。

大人数による集団走行はエンデューロイベントならでは

大人数による集団走行はエンデューロイベントならでは  ホームストレートのすぐ後に位置する下りのS字コーナー

ホームストレートのすぐ後に位置する下りのS字コーナー

新緑香るツインリンクもてぎを駆け抜ける

新緑香るツインリンクもてぎを駆け抜ける

午後からは徐々に天気が回復し、路面もだんだんと乾いてきた。コンディションが良くなっていく中、7時間の部は最後のひと踏ん張りを、2時間の部は時間が短いとあってハイペースを維持しながらゴールへ向けて突き進んでいく。参加者の皆さんの表情を見ると、すぐにでもコースに出て走りたいと思わせてくれるほど、楽しそうな人の多いこと。

薄くなった雲の間からほんのすこし光が差してきた午後4時に7時間と2時間の部が同時にゴールする。7時間の部は41周=295.2kmを走りきった高岡亮寛選手(イナーメ信濃山形)が独走で優勝。スプリントでの決着となった2時間の部は阿部航大選手(ドビー)が制した。

4時間の部で熾烈なバトルを見せた武井きょうすけ選手(チーム・フォルツァ!)と風間博之選手(サイクルフリーダム

4時間の部で熾烈なバトルを見せた武井きょうすけ選手(チーム・フォルツァ!)と風間博之選手(サイクルフリーダム  約300kmを走りきり7時間の部総合を制した高岡亮寛選手(イナーメ信濃山形)

約300kmを走りきり7時間の部総合を制した高岡亮寛選手(イナーメ信濃山形)

inゼリーガールが参加者に声援を送る

inゼリーガールが参加者に声援を送る  チームメイト同士で労いあいながらゴール

チームメイト同士で労いあいながらゴール

7時間と2時間の両カテゴリーの勝負が決した後も参加者が続々とゴールに飛び込んでくる。疲労感と満足感が入り混じった表情で帰ってくる方もいれば、同じ集団でゴールする「仲間」とスプリントに興じたり、はたまた握手して健闘を讃え合ったりと、フィニッシュの仕方は様々であった。

「誰でも楽しめる」はビギナーやキッズライダー、そしてパラサイクリストにも

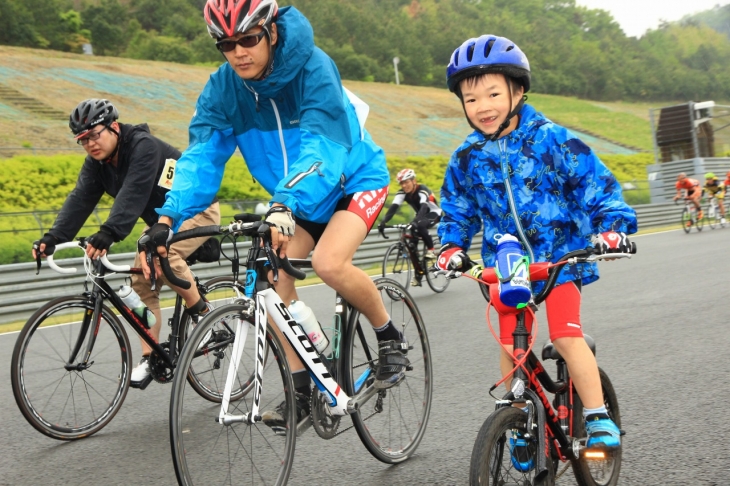

もてぎ7耐の大きな特色としてビギナーと上級者、大人と子供、己の限界に挑戦する実走派と仮装コスプレ派、さまざまな車種など、様々な楽しみ方をする参加者が同じコースを走れるということが挙げられるだろう。一見すれば危険と捉えることもできるが、道幅が広く余裕のあるコースと多くの誘導バイクやゲストライダー、親子で一緒に走れる併走ゼッケンシステムといった工夫をすることで「誰でも楽しめる」という大会のコンセプトを実現している。

そして、ハンドサイクルが自転車と混走していることも特筆すべき大会の特色だ。国内における競技としてのハンドサイクルは非常に競技人口が少ないために認知度が低く、大会自体もほとんど存在しないそう。実際にもてぎ7耐でのハンドサイクルの部の出走は全体の1%弱にあたる20名ほど。

今年も元気いっぱいなキッズレーサーたち

今年も元気いっぱいなキッズレーサーたち  子供たちもスタートに向けて空気圧のチェック中

子供たちもスタートに向けて空気圧のチェック中

しかしながら、もてぎ7耐にハンドサイクルの部が設けられる理由について大会事務局の山本勇希さんは「”だれでも楽しめる”というコンセプトは、サイクリストに留まらずパラサイクリストの方にも言えることなのです」と語る。山本さんによればハンドサイクルの部はもてぎ7耐の第1回大会から開催されているそうだ。

「当大会におけるハンドサイクルの部の歴史は長く、もてぎ7耐では毎回参加して下さる方がいるほど当時から競技者の方に根強い支持を頂いております。決して参加者が多くないため、一時期はカテゴリーを廃止するという意見もありましたが、国内ではハンドサイクルの大会自体がそもそも少ないため、参加者がゼロにならない限りは主催者側として開催し続けようと考えています。回数を重ねるごとにハンドサイクルの部の参加者さんとは顔見知りにもなり、参加して下さる皆さんの笑顔を見るたびに、次の大会でも開催したいと毎度思いますね。」(山本さん)

コースによってはハンドサイクルがロードレーサーを凌ぐ場面も

コースによってはハンドサイクルがロードレーサーを凌ぐ場面も

また、昨年のパラサイクリング全日本選手権ハンドサイクルの部の優勝者であり、今大会でも同部門を制した奥村直彦さんにもお話を伺った。

「ハンドサイクルだけの大会は年に1回ある程度で、あとは自転車レースと一緒にということが稀にある程度。ヨーロッパやアメリカでは非常に盛んに競技が行われていますが、日本では競技者人口が少ないため中々発展していないというのが現状です。しかし昨年のパラサイクリング選手権が自転車の全日本TT選手権と共催となったように、少しずつ良い兆しが見えているのも確かですね。ハンドサイクルが自転車と一緒に走るとコーナーでのラインの取り方など注意しなくてはならないことが少なくはないですが、もてぎ7耐は混走する上での安全対策がしっかり取られているため、安心して走れますし、心から楽しむことが出来ました。」

ロードレーサーの横をハンドサイクルが行く。他のイベントでは見かけられない光景だ

ロードレーサーの横をハンドサイクルが行く。他のイベントでは見かけられない光景だ  親子併走システムも大きなもてぎ7耐の特徴の1つ

親子併走システムも大きなもてぎ7耐の特徴の1つ

大会事務局の山本勇希さん

大会事務局の山本勇希さん  ずべてのゲストライダーをバックに最終走者となったハンドサイクルの参加者がゴールラインを切る

ずべてのゲストライダーをバックに最終走者となったハンドサイクルの参加者がゴールラインを切る

実際にコースサイドでハンドサイクルが走っている姿を見ていると色々と驚かされるばかり。主に腕力だけで、自転車でも厳しいもてぎの斜度のある坂をこなし、ダウンヒルでは自転車を上回るスピードでバイクをコントロールするのだから並大抵ではないのトレーニングが必要なことは想像に難くない。しかしながら、思い切って走れる貴重な機会とあって、今回参加していたパラサイクリストの皆さんは誰もが楽しそうな表情であった。

途中で本降りの雨に見舞われるという生憎のコンディションとなった今年のもてぎ7耐。しかし、思い出づくりに参加した方や競技として記録にチャレンジする本気のライダーやチーム、そしてパラサイクリストまで各々にゴールデンウィークを楽しめたのではないだろうか。

text&photo:Yuya.Yamamoto

「もてぎ7時間エンデューロGW」の舞台はモーターサイクルの世界最高峰である「Moto GP」を筆頭に各種モータースポーツイベントの開催地として有名な「ツインリンクもてぎ」。同サーキットを運営するモビリティーランドが運営に大きく携わっている。現在の運営体制になってからは2回目の開催となるが、大会自体は10年以上にわたって開催されてきた歴史を持つ老舗大会だ。

こどもの日とあって鯉のぼりがはためくスーパースピードウェイ

こどもの日とあって鯉のぼりがはためくスーパースピードウェイ  昨年に引き続きマヴィックカーを先頭にスタート

昨年に引き続きマヴィックカーを先頭にスタート  4つの国内プロチームから豪華ゲストライダーたちが集結した

4つの国内プロチームから豪華ゲストライダーたちが集結した 昨年に引き続き子供の日の5月5日(月・祝)に開催された今大会。コースは昨年より変更となり、アップダウンを多く含んだ4.8kmのロードコースと、国内はもとより世界的にも珍しい大きなバンクのついた楕円形のスーパースピードウェイ2.4kmを繋いだ全長7.2kmの長大なコースとなった。ロードコースをモータースポーツとは逆となる反時計周りに一周し、ホームストレートに入った後すぐにオーバルコースに入り、ほぼ1周した後ロードコースに戻るというコース順となる。

スーパースピードウェイは高低差が殆ど無く、コース1周に対する平坦の割合が増えたため、ビギナーや脚力に自信の無い参加者でも、より高速走行が楽しみやすくなった。ちなみに、このコースレイアウトはモータースポーツでも使用される機会は殆ど無く、自転車イベントでの使用も数年ぶり。

老若男女様々なライダーが一緒のコースを走る

老若男女様々なライダーが一緒のコースを走る  オーバルコースらしい大きな看板の前を行く

オーバルコースらしい大きな看板の前を行く  2つ目のトンネルを抜けた先に5コーナーの先は緩やかな登り

2つ目のトンネルを抜けた先に5コーナーの先は緩やかな登り  例年に比べて女性ライダーのエントリーが多かった

例年に比べて女性ライダーのエントリーが多かった 今大会には関東全域や東北から1,648チーム2,797名が集まった。昨年に比べると200名弱の増加で、関東で開催されるサイクルイベントとしては間違い無く最大級の規模であろう。参加者を見てみると、家族やショップチーム、会社の同好会などチームでの参加が殆どで、ワイワイと楽しい雰囲気が取材する我々に伝わってくる。そして、リピーターが非常に多い。また、実業団やJCRC等の登録系レースが少ない時期とあってハイレベルなホビーレーサーも多数参戦した。

世界的にも高評価なサーキットを走れるということと共に、アクセスが良好であることも多くのリピーターを抱える理由に挙げられるだろう。東北道と常磐道のどちらからでもアクセスでき、ともに都心からの所要時間は2時間ほど。ゴールデンウィークということもあり、帰路で渋滞に巻き込まれる参加者は少なく無かっただろうが、多くの参加者にとっては翌日も休日となる開催日は嬉しいところ。

たくさんのブースが並ぶ出展エリア

たくさんのブースが並ぶ出展エリア  メカニックブースにはいつも行列ができていた

メカニックブースにはいつも行列ができていた  ブリッツェンの清水監督と廣瀬GMによるクリニックも開催された

ブリッツェンの清水監督と廣瀬GMによるクリニックも開催された  ウィダーブースでは完走写真を撮ってもらえました!

ウィダーブースでは完走写真を撮ってもらえました! 快晴に恵まれた昨年大会とは異なり、今年の天候は曇りで時折強めの風が吹く肌寒いコンディション。8時からのキッズレースとオープニングセレモニーの次には、9時から7時間の部、4時間の部の順にレースがスタートしていく。1周目のみ本場ヨーロッパのレースでお馴染みのマヴィックカーが先導を務めた。

2周目以降は地元栃木を拠点とする宇都宮ブリッツェンと那須ブラーゼンに加え、CROPSチャンピオンシステム、関西から参加のマトリックスパワータグから約30名のゲストライダーがレースの安全な運営のために集団コントロールなどを行った。プロの走りを間近に見れるとあって、先頭集団はもとより、ゲストライダーのいる集団はたちまち巨大化。エンデューロだけあって集団走行のノウハウなど普段疑問に思うことを質問できた参加者もいたよう。

4時間エンデューロ終了前には本格的な雨が降り始めた

4時間エンデューロ終了前には本格的な雨が降り始めた  ゲストライダーを交えながらハイペースを維持する2時間エンデューロの先頭集団

ゲストライダーを交えながらハイペースを維持する2時間エンデューロの先頭集団  チームメイトの帰りを待つ

チームメイトの帰りを待つ  カウベルを鳴らして応援する子供たち

カウベルを鳴らして応援する子供たち スタートから1時間を経過したころからは雨がぱらつきだした。以後は降ったりやんだりを繰り返し、4時間の部のゴール前には本降りに。どの参加者も雨水を巻き上げながら周回を重ねた。しかしながら大会MCを務めた飯島美和さんと栗村修さんによる注意喚起や、バイクによる的確な集団の先導によって大きなアクシデントはほぼ無かったようだ。また万が一に備えて各コーナーにはモータースポーツでも活躍するサーキット専属のマーシャルが配置され、世界的なサーキットが主催している大会として万全の安全対策が施されていた。

そんな運営側のサポートのおかげもあって、雨天ながらもレースは順調に進行し、4時間の部の参加者が次々とゴールしてくる。なお、4時間の部を制したのはディフェンディングチャンピオンの武井きょうすけ選手(チーム・フォルツァ!)。4時間の部が終わると、一旦コース上は7時間の部の参加者のみとなったが、1時間後には2時間の部がスタートしていく。

大人数による集団走行はエンデューロイベントならでは

大人数による集団走行はエンデューロイベントならでは  ホームストレートのすぐ後に位置する下りのS字コーナー

ホームストレートのすぐ後に位置する下りのS字コーナー  新緑香るツインリンクもてぎを駆け抜ける

新緑香るツインリンクもてぎを駆け抜ける 午後からは徐々に天気が回復し、路面もだんだんと乾いてきた。コンディションが良くなっていく中、7時間の部は最後のひと踏ん張りを、2時間の部は時間が短いとあってハイペースを維持しながらゴールへ向けて突き進んでいく。参加者の皆さんの表情を見ると、すぐにでもコースに出て走りたいと思わせてくれるほど、楽しそうな人の多いこと。

薄くなった雲の間からほんのすこし光が差してきた午後4時に7時間と2時間の部が同時にゴールする。7時間の部は41周=295.2kmを走りきった高岡亮寛選手(イナーメ信濃山形)が独走で優勝。スプリントでの決着となった2時間の部は阿部航大選手(ドビー)が制した。

4時間の部で熾烈なバトルを見せた武井きょうすけ選手(チーム・フォルツァ!)と風間博之選手(サイクルフリーダム

4時間の部で熾烈なバトルを見せた武井きょうすけ選手(チーム・フォルツァ!)と風間博之選手(サイクルフリーダム  約300kmを走りきり7時間の部総合を制した高岡亮寛選手(イナーメ信濃山形)

約300kmを走りきり7時間の部総合を制した高岡亮寛選手(イナーメ信濃山形)  inゼリーガールが参加者に声援を送る

inゼリーガールが参加者に声援を送る  チームメイト同士で労いあいながらゴール

チームメイト同士で労いあいながらゴール 7時間と2時間の両カテゴリーの勝負が決した後も参加者が続々とゴールに飛び込んでくる。疲労感と満足感が入り混じった表情で帰ってくる方もいれば、同じ集団でゴールする「仲間」とスプリントに興じたり、はたまた握手して健闘を讃え合ったりと、フィニッシュの仕方は様々であった。

「誰でも楽しめる」はビギナーやキッズライダー、そしてパラサイクリストにも

もてぎ7耐の大きな特色としてビギナーと上級者、大人と子供、己の限界に挑戦する実走派と仮装コスプレ派、さまざまな車種など、様々な楽しみ方をする参加者が同じコースを走れるということが挙げられるだろう。一見すれば危険と捉えることもできるが、道幅が広く余裕のあるコースと多くの誘導バイクやゲストライダー、親子で一緒に走れる併走ゼッケンシステムといった工夫をすることで「誰でも楽しめる」という大会のコンセプトを実現している。

そして、ハンドサイクルが自転車と混走していることも特筆すべき大会の特色だ。国内における競技としてのハンドサイクルは非常に競技人口が少ないために認知度が低く、大会自体もほとんど存在しないそう。実際にもてぎ7耐でのハンドサイクルの部の出走は全体の1%弱にあたる20名ほど。

今年も元気いっぱいなキッズレーサーたち

今年も元気いっぱいなキッズレーサーたち  子供たちもスタートに向けて空気圧のチェック中

子供たちもスタートに向けて空気圧のチェック中 しかしながら、もてぎ7耐にハンドサイクルの部が設けられる理由について大会事務局の山本勇希さんは「”だれでも楽しめる”というコンセプトは、サイクリストに留まらずパラサイクリストの方にも言えることなのです」と語る。山本さんによればハンドサイクルの部はもてぎ7耐の第1回大会から開催されているそうだ。

「当大会におけるハンドサイクルの部の歴史は長く、もてぎ7耐では毎回参加して下さる方がいるほど当時から競技者の方に根強い支持を頂いております。決して参加者が多くないため、一時期はカテゴリーを廃止するという意見もありましたが、国内ではハンドサイクルの大会自体がそもそも少ないため、参加者がゼロにならない限りは主催者側として開催し続けようと考えています。回数を重ねるごとにハンドサイクルの部の参加者さんとは顔見知りにもなり、参加して下さる皆さんの笑顔を見るたびに、次の大会でも開催したいと毎度思いますね。」(山本さん)

コースによってはハンドサイクルがロードレーサーを凌ぐ場面も

コースによってはハンドサイクルがロードレーサーを凌ぐ場面も また、昨年のパラサイクリング全日本選手権ハンドサイクルの部の優勝者であり、今大会でも同部門を制した奥村直彦さんにもお話を伺った。

「ハンドサイクルだけの大会は年に1回ある程度で、あとは自転車レースと一緒にということが稀にある程度。ヨーロッパやアメリカでは非常に盛んに競技が行われていますが、日本では競技者人口が少ないため中々発展していないというのが現状です。しかし昨年のパラサイクリング選手権が自転車の全日本TT選手権と共催となったように、少しずつ良い兆しが見えているのも確かですね。ハンドサイクルが自転車と一緒に走るとコーナーでのラインの取り方など注意しなくてはならないことが少なくはないですが、もてぎ7耐は混走する上での安全対策がしっかり取られているため、安心して走れますし、心から楽しむことが出来ました。」

ロードレーサーの横をハンドサイクルが行く。他のイベントでは見かけられない光景だ

ロードレーサーの横をハンドサイクルが行く。他のイベントでは見かけられない光景だ  親子併走システムも大きなもてぎ7耐の特徴の1つ

親子併走システムも大きなもてぎ7耐の特徴の1つ  大会事務局の山本勇希さん

大会事務局の山本勇希さん  ずべてのゲストライダーをバックに最終走者となったハンドサイクルの参加者がゴールラインを切る

ずべてのゲストライダーをバックに最終走者となったハンドサイクルの参加者がゴールラインを切る 実際にコースサイドでハンドサイクルが走っている姿を見ていると色々と驚かされるばかり。主に腕力だけで、自転車でも厳しいもてぎの斜度のある坂をこなし、ダウンヒルでは自転車を上回るスピードでバイクをコントロールするのだから並大抵ではないのトレーニングが必要なことは想像に難くない。しかしながら、思い切って走れる貴重な機会とあって、今回参加していたパラサイクリストの皆さんは誰もが楽しそうな表情であった。

途中で本降りの雨に見舞われるという生憎のコンディションとなった今年のもてぎ7耐。しかし、思い出づくりに参加した方や競技として記録にチャレンジする本気のライダーやチーム、そしてパラサイクリストまで各々にゴールデンウィークを楽しめたのではないだろうか。

text&photo:Yuya.Yamamoto

Amazon.co.jp

![SUPER GT 2009 ROUND9 ツインリンクもてぎ [DVD] SUPER GT 2009 ROUND9 ツインリンクもてぎ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51qDig1i5vL._SL160_.jpg)

![SUPER GT 2010 ROUND8 ツインリンクもてぎ [DVD] SUPER GT 2010 ROUND8 ツインリンクもてぎ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/51JXeglihDL._SL160_.jpg)

![2013トライアル世界選手権 日本グランプリ [DVD] 2013トライアル世界選手権 日本グランプリ [DVD]](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/61Bolor1aUL._SL160_.jpg)