レースには欠かせない「計測」という仕事。これがなくては結果を出すことは不可能だ。今回はシクロクロス東京においてMYLAPSというシステムを用い「結果のインターネット配信」を行ったウェブエンジニアの佐藤光国さん(ラバネロ所属)が、計測という仕事の裏側をレポートします。

展開に手に汗握ったシクロクロス東京 エリート男子の走り photo:Kei Tsuji

展開に手に汗握ったシクロクロス東京 エリート男子の走り photo:Kei Tsuji

シクロクロスはマイナーなスポーツですが、公園やスキー場など地理的に狭い範囲で開催できることから徐々に人気が高まっています。参加者もどこかスタイリッシュで個性的。家族や友人も呼びやすく、仲間の鳴らすカウベルを聞きながらレースを走るのは気分が良いものです。

雪の降る中での開催となったシクロクロス東京。計測チームにとっても過酷なレースだった 先週末は記録的な積雪に見まわれ東京一帯は雪景色でした。そんな中、お台場海浜公園ではシクロクロス東京2014が開催され、多くのシクロクロッサーが雪の舞うなかレースを楽しみました。雪の積もる砂浜にシクロクロッサーは大歓喜でしたね。

雪の降る中での開催となったシクロクロス東京。計測チームにとっても過酷なレースだった 先週末は記録的な積雪に見まわれ東京一帯は雪景色でした。そんな中、お台場海浜公園ではシクロクロス東京2014が開催され、多くのシクロクロッサーが雪の舞うなかレースを楽しみました。雪の積もる砂浜にシクロクロッサーは大歓喜でしたね。

私は今回、シクロクロス東京の計測チーム技術サポートとして参加しました。チームの作業は2つのパートに分かれ、1つは動画のライブ配信(Ustream)、もう1つは計測データのライブ配信です。私の主な担当は計測データのライブ配信です。レースに参加される方も、レース中のラップタイム計測をどのように行っているかをご存知の方は少ないと思います。そこで計測チームの仕事を簡単にご紹介しましょう。

計測チームの朝は早い。設営は競技開始の2時間以上前から行います。まず、計測地点にテントを立て、机を置き、計測機材を並べます。計測器(デコーダと呼びます)、PC、プリンタ、GPSなどです。

シクロクロス東京における計測機材ブース。 埃や雪、雨から機材を守るため、テントの4隅は閉めきった状態で使用。 右から記録印刷用のプリンタ、計測用PC、計測用PC2(バックアップ)です

シクロクロス東京における計測機材ブース。 埃や雪、雨から機材を守るため、テントの4隅は閉めきった状態で使用。 右から記録印刷用のプリンタ、計測用PC、計測用PC2(バックアップ)です

次に、ビデオを三脚に設置して時計が映り込むようにフレーミングし、計測マットにループアンテナを貼り付けてコース上に敷き、GPSケーブル、LANケーブルをデコーダに接続したら電源を入れます。機器すべての時計をGPS時刻に合わせ、選手データの確認を行ったところでようやく準備が完了します(この他にも書いていない細かな確認事項はたくさんありますが!)。

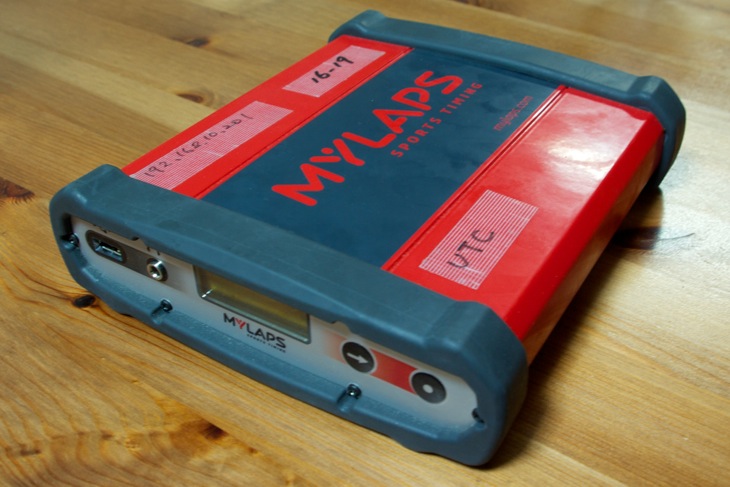

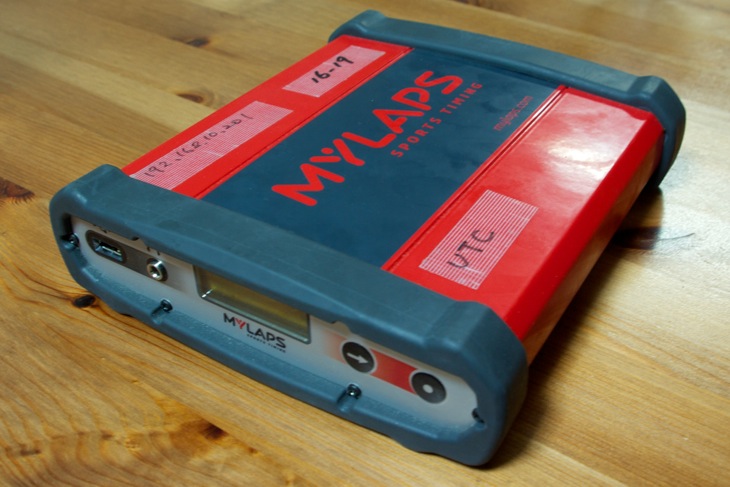

シクロクロス東京で使用した機材と同型のMYLAPSデコーダ

シクロクロス東京で使用した機材と同型のMYLAPSデコーダ  MYLAPSの計測チップはボタン電池が入っており寿命は5年。お値段はなんとびっくり12,000円!

MYLAPSの計測チップはボタン電池が入っており寿命は5年。お値段はなんとびっくり12,000円!

デコーダはシステマチックに動作すると考えがちですが、実際には周囲の環境の影響を受けて期待通り動作しないことがあります。例えば、高圧線はループアンテナの無線通信に悪影響を与えてノイズを増やし、結果として計測を取りこぼすことがあります。レース開始前にノイズレベルを確認して、必要があれば計測地点を移動して対応します。初めて訪れるレース開催地ではデコーダの確認作業に時間がかかりますね。

独自開発したアプライアンスサーバ ノイズレベルが低くても何かの拍子に取りこぼしたり、大量の自転車が押し寄せた際にいくつかの計測チップが検出できないことがあります。

独自開発したアプライアンスサーバ ノイズレベルが低くても何かの拍子に取りこぼしたり、大量の自転車が押し寄せた際にいくつかの計測チップが検出できないことがあります。

そのため、万が一のためにスタッフは2名以上配置し、計測データの監視、「目取り」と呼ばれる目視計測を分担します。計測器、目取りの両方で取り逃した場合はビデオからタイムを起こしますが、こちらは非常に時間がかかることは想像に難くありません。

周回チェックや着順は計測と合わせ目視、ビデオ撮影で万全を期す(写真はGPミストラルにて) ときおりレース結果の発表が遅くなるのは、計測漏れの修正やビデオからの計測起こしといったトラブル対応を行っているためです。公正な計測のためスタッフは全力を尽くしますので、もし計測トラブルを見かけたら温かい目で見守っていただけると助かります。

周回チェックや着順は計測と合わせ目視、ビデオ撮影で万全を期す(写真はGPミストラルにて) ときおりレース結果の発表が遅くなるのは、計測漏れの修正やビデオからの計測起こしといったトラブル対応を行っているためです。公正な計測のためスタッフは全力を尽くしますので、もし計測トラブルを見かけたら温かい目で見守っていただけると助かります。

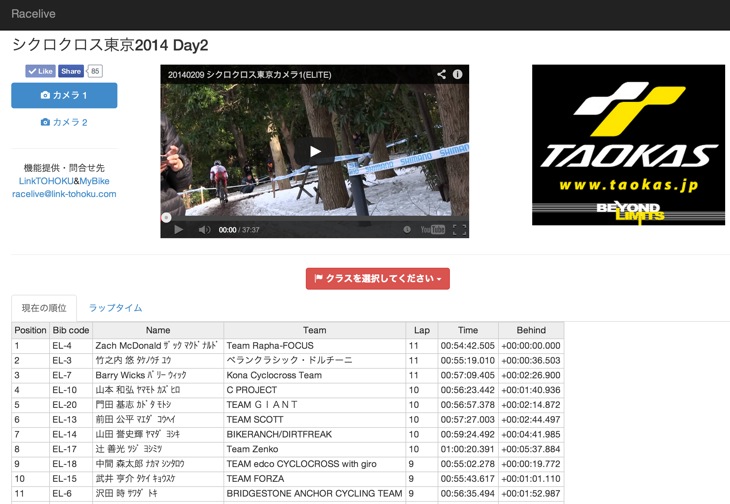

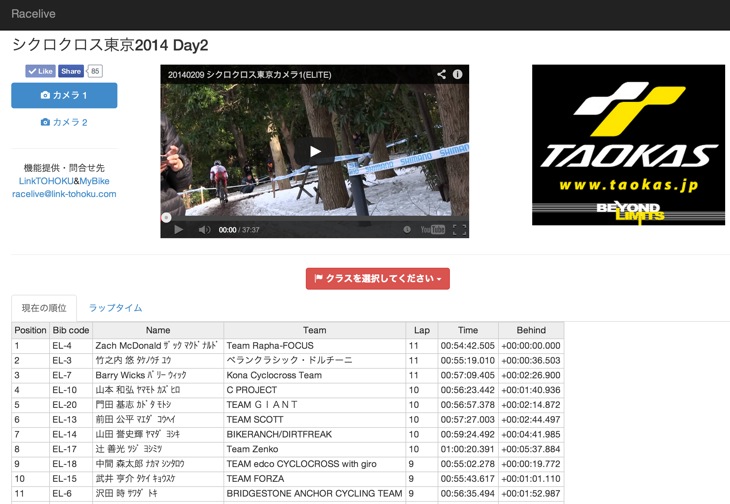

シクロクロス東京では、計測結果のライブ配信サービスを提供しました。このサービス(Raceliveと呼んでいます)は、福島のレース主催団体であるLink TOHOKUと私で共同開発したもので、各選手のラップタイムやトップ差をパソコンやスマートフォンのブラウザから閲覧することが出来るというものです。

試験データで確認は行っていたものの実戦投入は初めてで、ネットワークトラブルや未知のバグなどいくつか問題が発生しましたが、「レースの状況をパソコンやスマートフォンで閲覧できるようにする」という当初の目標は達成できたと感じています。何より、レース現場を運営される方や、会場には居ない友人から良い評価をいただけたことは良い成果になりました。

自転車レースに没頭する方であれば「会場には行けないけど友達の順位が気になる」、「海外から招待選手が来ているけど、やはり強いのかな?」などと思ったことがあるでしょう。

このシステムを開発・提供した動機は、SNSが発達してTwitterやFacebookでレースの状況は伺い知れるようになったものの、十分な情報が得られていないと感じていたからです。自分自身がレースの開催地に居なくても、MotoGPやF1のようなかっこいい画面で、あたかもその場に居るように展開がわかったらよりレースを楽しめるだろうと考えました。

データのライブ配信でレース展開が正確に分かる!

日曜日のELITE男子クラスでは、現シクロクロス日本チャンピオンの竹之内悠選手が2位入賞と健闘しました。中盤にトップから1分以上離された場面もありましたが、激しく競っていたバリー選手との3位争いを制し、怒涛の追い上げでトップから36秒遅れでフィニッシュしています。

竹之内を離し独走するザック・マクドナルド(アメリカ、ラファ・フォーカス) photo:Kei Tsuji

竹之内を離し独走するザック・マクドナルド(アメリカ、ラファ・フォーカス) photo:Kei Tsuji エリート男子 後半にかけてペースを上げた竹之内悠(日本、ベランクラシック・ドルチーニ) photo:Kei Tsuji

エリート男子 後半にかけてペースを上げた竹之内悠(日本、ベランクラシック・ドルチーニ) photo:Kei Tsuji

Raceliveで見るELITE男子の速報の様子

Raceliveで見るELITE男子の速報の様子

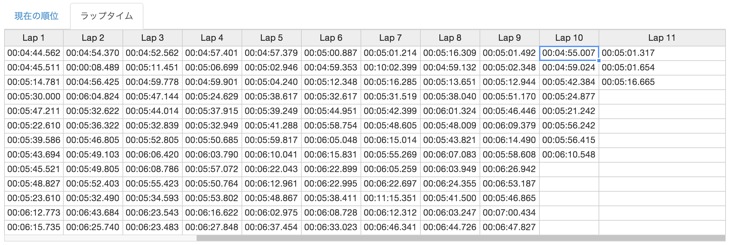

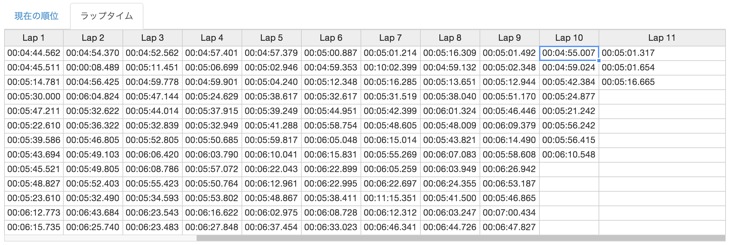

実際にデータに目をやると、竹之内選手は6周回目、8周回目に4分台のタイムを叩き出しており、5分10秒台で周回するバリー選手を置き去りにしています。ザック選手はこれに気付いたのか、少し緩めていたペースを再び戻して10周回目に4分55秒台で周回してキッチリと差を維持していることがわかります。先頭集団のペースは本当に速く、竹之内選手の追い上げは手に汗握るものでした!

各周回別ラップタイム

各周回別ラップタイム

レース展開を「見える化」することで、より深く、より面白く、楽しめるようにすることは私の願いの1つです(私の願いはたくさんあります笑)。

ステージレースのテレビ中継のように逃げとメイン集団のタイム差がわかったり、現地にいても目の届かないところでの展開を確認したり、まるで競技無線を聞いているかのような生の情報を把握できることは、レースそのものの面白さを増加させる1つの要素と言えるでしょう。それに、現地に足を運べなくても楽しめます。厳密なタイム差を知りたいチームカーにも有用かも知れません。

[img_assist|nid=48936|title=レポートを寄せてくれた佐藤光国さん|desc=|link=node|align=right|width=200|height=]計測データのライブ配信は計測チームや機材の連携が必要なため、個人で実現することは困難でした。そんな中、私の生まれ故郷である東北を拠点とするLink TOHOKUと出会い、協議を重ねて2013年末から開発を進め、シクロクロス東京という大きな舞台で発表することが出来たことを大変喜ばしく思います。

最後に、計測の親分であるピークル斉藤さん、いつもお世話になっております。シクロクロス東京大会関係者の皆様、寒い中お疲れ様でした。そしてここに発表の機会を提供いただき、ありがとうございました。

ここで紹介したのは小さな仕組みの1つですが、1つずつ新しいことを提供することで、自転車レースの価値を高めていけると信じて、これからも進めていきます。なお、ここで紹介したシステムにご興味をお持ちの方は以下のリンクを参照の上ご連絡下さい。

Report:佐藤光国

展開に手に汗握ったシクロクロス東京 エリート男子の走り photo:Kei Tsuji

展開に手に汗握ったシクロクロス東京 エリート男子の走り photo:Kei Tsujiシクロクロスはマイナーなスポーツですが、公園やスキー場など地理的に狭い範囲で開催できることから徐々に人気が高まっています。参加者もどこかスタイリッシュで個性的。家族や友人も呼びやすく、仲間の鳴らすカウベルを聞きながらレースを走るのは気分が良いものです。

雪の降る中での開催となったシクロクロス東京。計測チームにとっても過酷なレースだった 先週末は記録的な積雪に見まわれ東京一帯は雪景色でした。そんな中、お台場海浜公園ではシクロクロス東京2014が開催され、多くのシクロクロッサーが雪の舞うなかレースを楽しみました。雪の積もる砂浜にシクロクロッサーは大歓喜でしたね。

雪の降る中での開催となったシクロクロス東京。計測チームにとっても過酷なレースだった 先週末は記録的な積雪に見まわれ東京一帯は雪景色でした。そんな中、お台場海浜公園ではシクロクロス東京2014が開催され、多くのシクロクロッサーが雪の舞うなかレースを楽しみました。雪の積もる砂浜にシクロクロッサーは大歓喜でしたね。私は今回、シクロクロス東京の計測チーム技術サポートとして参加しました。チームの作業は2つのパートに分かれ、1つは動画のライブ配信(Ustream)、もう1つは計測データのライブ配信です。私の主な担当は計測データのライブ配信です。レースに参加される方も、レース中のラップタイム計測をどのように行っているかをご存知の方は少ないと思います。そこで計測チームの仕事を簡単にご紹介しましょう。

計測チームの朝は早い。設営は競技開始の2時間以上前から行います。まず、計測地点にテントを立て、机を置き、計測機材を並べます。計測器(デコーダと呼びます)、PC、プリンタ、GPSなどです。

シクロクロス東京における計測機材ブース。 埃や雪、雨から機材を守るため、テントの4隅は閉めきった状態で使用。 右から記録印刷用のプリンタ、計測用PC、計測用PC2(バックアップ)です

シクロクロス東京における計測機材ブース。 埃や雪、雨から機材を守るため、テントの4隅は閉めきった状態で使用。 右から記録印刷用のプリンタ、計測用PC、計測用PC2(バックアップ)です 次に、ビデオを三脚に設置して時計が映り込むようにフレーミングし、計測マットにループアンテナを貼り付けてコース上に敷き、GPSケーブル、LANケーブルをデコーダに接続したら電源を入れます。機器すべての時計をGPS時刻に合わせ、選手データの確認を行ったところでようやく準備が完了します(この他にも書いていない細かな確認事項はたくさんありますが!)。

シクロクロス東京で使用した機材と同型のMYLAPSデコーダ

シクロクロス東京で使用した機材と同型のMYLAPSデコーダ  MYLAPSの計測チップはボタン電池が入っており寿命は5年。お値段はなんとびっくり12,000円!

MYLAPSの計測チップはボタン電池が入っており寿命は5年。お値段はなんとびっくり12,000円! デコーダはシステマチックに動作すると考えがちですが、実際には周囲の環境の影響を受けて期待通り動作しないことがあります。例えば、高圧線はループアンテナの無線通信に悪影響を与えてノイズを増やし、結果として計測を取りこぼすことがあります。レース開始前にノイズレベルを確認して、必要があれば計測地点を移動して対応します。初めて訪れるレース開催地ではデコーダの確認作業に時間がかかりますね。

独自開発したアプライアンスサーバ ノイズレベルが低くても何かの拍子に取りこぼしたり、大量の自転車が押し寄せた際にいくつかの計測チップが検出できないことがあります。

独自開発したアプライアンスサーバ ノイズレベルが低くても何かの拍子に取りこぼしたり、大量の自転車が押し寄せた際にいくつかの計測チップが検出できないことがあります。そのため、万が一のためにスタッフは2名以上配置し、計測データの監視、「目取り」と呼ばれる目視計測を分担します。計測器、目取りの両方で取り逃した場合はビデオからタイムを起こしますが、こちらは非常に時間がかかることは想像に難くありません。

周回チェックや着順は計測と合わせ目視、ビデオ撮影で万全を期す(写真はGPミストラルにて) ときおりレース結果の発表が遅くなるのは、計測漏れの修正やビデオからの計測起こしといったトラブル対応を行っているためです。公正な計測のためスタッフは全力を尽くしますので、もし計測トラブルを見かけたら温かい目で見守っていただけると助かります。

周回チェックや着順は計測と合わせ目視、ビデオ撮影で万全を期す(写真はGPミストラルにて) ときおりレース結果の発表が遅くなるのは、計測漏れの修正やビデオからの計測起こしといったトラブル対応を行っているためです。公正な計測のためスタッフは全力を尽くしますので、もし計測トラブルを見かけたら温かい目で見守っていただけると助かります。シクロクロス東京では、計測結果のライブ配信サービスを提供しました。このサービス(Raceliveと呼んでいます)は、福島のレース主催団体であるLink TOHOKUと私で共同開発したもので、各選手のラップタイムやトップ差をパソコンやスマートフォンのブラウザから閲覧することが出来るというものです。

試験データで確認は行っていたものの実戦投入は初めてで、ネットワークトラブルや未知のバグなどいくつか問題が発生しましたが、「レースの状況をパソコンやスマートフォンで閲覧できるようにする」という当初の目標は達成できたと感じています。何より、レース現場を運営される方や、会場には居ない友人から良い評価をいただけたことは良い成果になりました。

自転車レースに没頭する方であれば「会場には行けないけど友達の順位が気になる」、「海外から招待選手が来ているけど、やはり強いのかな?」などと思ったことがあるでしょう。

このシステムを開発・提供した動機は、SNSが発達してTwitterやFacebookでレースの状況は伺い知れるようになったものの、十分な情報が得られていないと感じていたからです。自分自身がレースの開催地に居なくても、MotoGPやF1のようなかっこいい画面で、あたかもその場に居るように展開がわかったらよりレースを楽しめるだろうと考えました。

データのライブ配信でレース展開が正確に分かる!

日曜日のELITE男子クラスでは、現シクロクロス日本チャンピオンの竹之内悠選手が2位入賞と健闘しました。中盤にトップから1分以上離された場面もありましたが、激しく競っていたバリー選手との3位争いを制し、怒涛の追い上げでトップから36秒遅れでフィニッシュしています。

竹之内を離し独走するザック・マクドナルド(アメリカ、ラファ・フォーカス) photo:Kei Tsuji

竹之内を離し独走するザック・マクドナルド(アメリカ、ラファ・フォーカス) photo:Kei Tsuji エリート男子 後半にかけてペースを上げた竹之内悠(日本、ベランクラシック・ドルチーニ) photo:Kei Tsuji

エリート男子 後半にかけてペースを上げた竹之内悠(日本、ベランクラシック・ドルチーニ) photo:Kei Tsuji Raceliveで見るELITE男子の速報の様子

Raceliveで見るELITE男子の速報の様子 実際にデータに目をやると、竹之内選手は6周回目、8周回目に4分台のタイムを叩き出しており、5分10秒台で周回するバリー選手を置き去りにしています。ザック選手はこれに気付いたのか、少し緩めていたペースを再び戻して10周回目に4分55秒台で周回してキッチリと差を維持していることがわかります。先頭集団のペースは本当に速く、竹之内選手の追い上げは手に汗握るものでした!

各周回別ラップタイム

各周回別ラップタイム レース展開を「見える化」することで、より深く、より面白く、楽しめるようにすることは私の願いの1つです(私の願いはたくさんあります笑)。

ステージレースのテレビ中継のように逃げとメイン集団のタイム差がわかったり、現地にいても目の届かないところでの展開を確認したり、まるで競技無線を聞いているかのような生の情報を把握できることは、レースそのものの面白さを増加させる1つの要素と言えるでしょう。それに、現地に足を運べなくても楽しめます。厳密なタイム差を知りたいチームカーにも有用かも知れません。

[img_assist|nid=48936|title=レポートを寄せてくれた佐藤光国さん|desc=|link=node|align=right|width=200|height=]計測データのライブ配信は計測チームや機材の連携が必要なため、個人で実現することは困難でした。そんな中、私の生まれ故郷である東北を拠点とするLink TOHOKUと出会い、協議を重ねて2013年末から開発を進め、シクロクロス東京という大きな舞台で発表することが出来たことを大変喜ばしく思います。

最後に、計測の親分であるピークル斉藤さん、いつもお世話になっております。シクロクロス東京大会関係者の皆様、寒い中お疲れ様でした。そしてここに発表の機会を提供いただき、ありがとうございました。

ここで紹介したのは小さな仕組みの1つですが、1つずつ新しいことを提供することで、自転車レースの価値を高めていけると信じて、これからも進めていきます。なお、ここで紹介したシステムにご興味をお持ちの方は以下のリンクを参照の上ご連絡下さい。

Report:佐藤光国

Amazon.co.jp