ロンド・ファン・フラーンデレン(ツール・デ・フランドル)開催の日に、初回上映が行われたドキュメンタリー映画「ROAD to ROUBAIX(ロード・トゥ・ルーベ)」。4月4日、東京・渋谷アップリンクシアターで行われたトークショーの模様もお伝えしつつ、この映画の魅力を紹介しよう。

泥だらけで走る選手たち (c)J SPORTS映画は2007年のパリ~ルーベが主な舞台。登場人物は往年の名選手ショーン・ケリーや、ランス・アームストロング、イヴァン・バッソ、マルク・マディオ(現フランセーズデジュー監督)や、もちろんトム・ボーネン、ファビアン・カンチェラーラ、ファンアントニオ・フレチャなど、現代の主役たちが登場する。

泥だらけで走る選手たち (c)J SPORTS映画は2007年のパリ~ルーベが主な舞台。登場人物は往年の名選手ショーン・ケリーや、ランス・アームストロング、イヴァン・バッソ、マルク・マディオ(現フランセーズデジュー監督)や、もちろんトム・ボーネン、ファビアン・カンチェラーラ、ファンアントニオ・フレチャなど、現代の主役たちが登場する。

しかし、むしろ饒舌にこのレースの魅力を語るのは、ジョニー・グリーン(作家)やガイ・アンドリュース(ルーラー誌 編集者)、カミーユ・マクミラン(写真家)らアーチスト肌の人たち。彼ら独特の言葉で、この「北の地獄」の本質を描き出してゆく。

ルーベ競技場のシャワー室で負けたレースを悔やむジョージ・ヒンカピー (c)J SPORTSレースの映像は随所に使われるが、主に映像として構成されるのはパリ~ルーベに関わる人々の、インタビューだ。「あなたにとってパリ~ルーベとは、何?」「どこに魅力を感じているのか?」そういったラディカルな質問が投げかけられたからであろう答えを、つないでいく。そしてその言葉の力で、パリ~ルーベの本性をつむぎ出してゆくのだ。

ルーベ競技場のシャワー室で負けたレースを悔やむジョージ・ヒンカピー (c)J SPORTSレースの映像は随所に使われるが、主に映像として構成されるのはパリ~ルーベに関わる人々の、インタビューだ。「あなたにとってパリ~ルーベとは、何?」「どこに魅力を感じているのか?」そういったラディカルな質問が投げかけられたからであろう答えを、つないでいく。そしてその言葉の力で、パリ~ルーベの本性をつむぎ出してゆくのだ。

映像はレースの準備をする選手たち、メカニシャンたち、またプロトンの通過を心待ちに、しかし数時間も前から沿道で待つ熱心な観客たちにも迫り、語らせる。レースの裏側、周辺、敗者たち。それらにスポットを当てることで、勝者の偉大さも理解できるというわけだ。

それらのカメラアイを象徴するのが、カメラがレース後のシャワー室に入り込むシーンだ。質素な、強制収容所を思わせるような薄汚いシャワー室で、泥だらけの身体を清めながら、完走の喜びに浸り、あるいは放心する選手たちの姿を静かに映し出す。

映画館内壁には「Rouleur」のポートレートが飾られた 迫力のあるレース映像を期待して観ると、その期待は裏切られるだろう。しかし、そのレースの本質を知るために、心を整えるために観れば、それは最高の準備になる。

映画館内壁には「Rouleur」のポートレートが飾られた 迫力のあるレース映像を期待して観ると、その期待は裏切られるだろう。しかし、そのレースの本質を知るために、心を整えるために観れば、それは最高の準備になる。

もちろん勝者のコメントも収録されている。このドキュメンタリーの主な収録年である2007年の優勝者スチュアート・オグレディが勝利の裏側を静かに語る。

「パリ~ルーベは“いつか出場してみたい”と子供たちが夢見るレースだ。僕も13 歳の時に、オランダ人の友達からレースのビデオカセットをもらったのがきっかけで、パリ~ルーベを初めて見た。初めて見るヨーロッパのレースだった。すっかり魅了されてしまった。

身体的には向いていなかったが、自分の目標にし、夢中になった。でも自分の願望のためにチームを犠牲にはできない。本当はチームのため、ボーネンやカンチェッラーラがアタックを仕掛けても先頭で封じ込む作戦だったが、途中でカンチェッラーラに“ちょっと調

子が悪い”と告げられた。それを聞いた瞬間、まだ僕には勝算があると悟ったんだ。

ラスト20 キロまではスター選手に支えられた。でも あんなに苦しかったのは生まれで初

めてだったよ。“こんなすごいことは二度とない”と"思い始めたんだ。そしてトップでヴェロドロームに向かいながら、最後の力を振り絞った」

作家が「このレースにチームプレイは無く、単独の戦い」と言う一方で、確かに犠牲を伴うチーム戦略も存在する。オグレディはアシストとして働きながら勝利をものにした。その影で引退レースを勝利で飾ろうとして落車したチームメイト、ラルス・ミカエルセンがいた。そして映画のシーンにはならなかったが、別府史之(ディスカバリーチャンネル)が落車したチームメイトに車輪を差し出したエピソードがある。

栗村修×別府始トークショー 上映は2週間限定。北のクラシックとともに始まり、アルデンヌクラシックまでの期間を楽しめる。初回上映は別府史之(日本、スキル・シマノ)の兄、別府始(スポーツジャーナリスト)と栗村修(シマノレーシング・スポーツディレクター)のコンビでのトークショーが映画の上映後に用意された。

栗村修×別府始トークショー 上映は2週間限定。北のクラシックとともに始まり、アルデンヌクラシックまでの期間を楽しめる。初回上映は別府史之(日本、スキル・シマノ)の兄、別府始(スポーツジャーナリスト)と栗村修(シマノレーシング・スポーツディレクター)のコンビでのトークショーが映画の上映後に用意された。

クラシックのなかでもパリ~ルーベに特別な思い入れのあるフミのことを、兄が語る。そして自らを「クラシック・マニア」と呼ぶ栗村氏の軽妙でディープなトークを楽しんだ。

栗村、別府両氏にもこの映画についてのコメントをもらった。

「今までに日本に入ってきた映画で、クラシックやワンデイレースを題材とした映画なんて無かったですよね。ほとんどがツール・ド・フランスのものだった。

栗村修(シマノレーシング・スポーツディレクター) パリ・ルーベにはツールの過酷さとは違う過酷さがあります。荒々しさや悲壮感、傷ついたヒーローたちの姿...。さまざまな表情がそこにある。これを撮ったのはアメリカ人ですが、ヨーロッパ人の目線でない捕らえ方が逆にリアルなんです。ヨーロッパの人々にとってはもはや当たり前になってしまった世界が、外から見た目線で描かれている。改めて『クラシック大好き人間』としては、映像に心に響くものがありましたね。日本のファンの皆さんにも、観てもらえれば必ず共感してもらえると思います。

栗村修(シマノレーシング・スポーツディレクター) パリ・ルーベにはツールの過酷さとは違う過酷さがあります。荒々しさや悲壮感、傷ついたヒーローたちの姿...。さまざまな表情がそこにある。これを撮ったのはアメリカ人ですが、ヨーロッパ人の目線でない捕らえ方が逆にリアルなんです。ヨーロッパの人々にとってはもはや当たり前になってしまった世界が、外から見た目線で描かれている。改めて『クラシック大好き人間』としては、映像に心に響くものがありましたね。日本のファンの皆さんにも、観てもらえれば必ず共感してもらえると思います。

心に残った登場人物のコメントは、ランスが言っていた言葉。あのランスが走らずして負けを認めてしまっているんです。自転車競技は決してツールだけじゃないということを、ランスの言葉が象徴している。ランスをして『走ることすら恐ろしい』と言わしめ、怖れを抱かせてしまうような、サバイバルなレースなんです。

「鳥肌が立つ映画でした。もともとパリ~ルーベには思い入れがあったので、その心に応えてくれた。パリ~ルーベはクラシックの中でもツール・ド・フランスの次に知るようなレース。ロードレーサーで石畳を走るということ自体が驚きだったし、そのシーンを実際観るようになって、さらに魅力を感じていった。それがこのドキュメントを観ることでさらに深まっていく。

よくぞこういうドキュメントを撮ってくれたと、製作者の方々に感謝したいですね。そして日本で上映する機会を作ってくれたJ SPORTSの皆さんにも感謝したいと思います。石畳を走っている気分になりました。選手と一緒にルーベ競技場に一緒にゴールする気分が味わえる。皆さんにもぜひパリルーベの前に見てもらいたいですね。

別府始(スポーツジャーナリスト) 僕が面白いと思ったのは、ステーグマンスのコメントですね。『パリ~ルーベって特別?

別府始(スポーツジャーナリスト) 僕が面白いと思ったのは、ステーグマンスのコメントですね。『パリ~ルーベって特別?

』って訊かれたときに『(あなたたち)アメリカ人がドキュメンタリーを撮りにくるぐらいだからね』と言った言葉。現地にいるヨーロッパ人には当たり前の光景で、選手たちもそれを観ながら育ち、選手になったというのがある。でもそれは日本人にしてみれば『選手たちはなぜこの過酷なレースをそれほどまでの思い入れをもって走っているのか』というのが理解できない。それを理解できるのがこの映画のすごいところなんです。

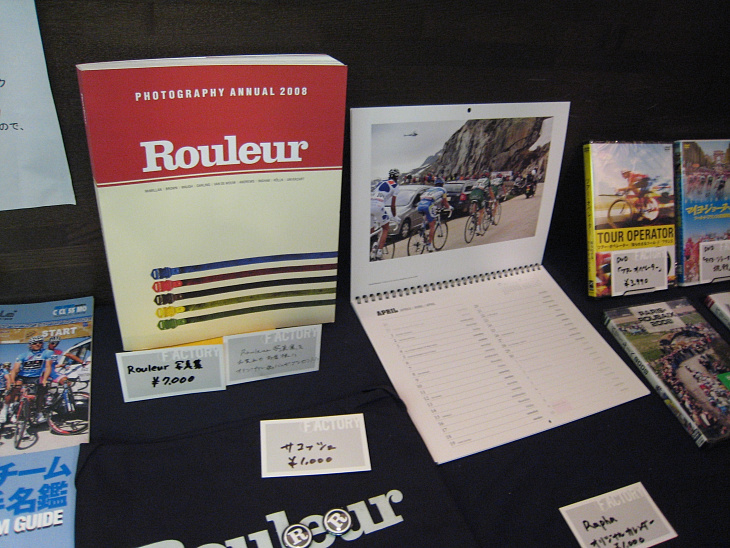

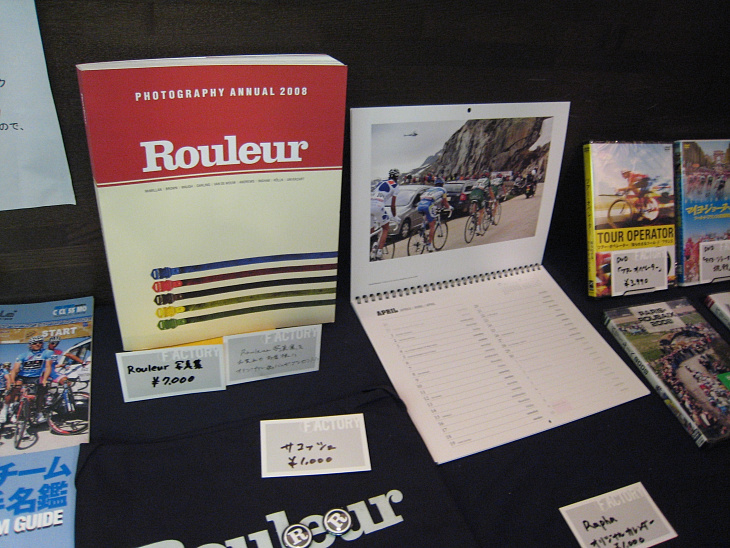

会場ではRouler Magazineの展示即売もある。どの写真もロードレースの本質を捉えた美しい写真ばかりだ

会場ではRouler Magazineの展示即売もある。どの写真もロードレースの本質を捉えた美しい写真ばかりだ

ROAD to ROUBAIX(ロード・トゥ・ルーベ)

監督:デヴィッド・ディール、デイブ・クーパー

出演:ランス・アームストロング、トム・ボーネン、イヴァン・バッソ、ジョージ・ヒンカピー、スチュアート・オグレディ、リーヴァイ・ライプハイマー、ジャン=マリー・ルブラン、他

2008 年/アメリカ/71 分/英語・イタリア語/VIDEO/カラー

提供:J SPORTS、アップリンク

4 月4 日~19 日

渋谷アップリンク・ファクトリーにて公開

photo&text:綾野 真

泥だらけで走る選手たち (c)J SPORTS映画は2007年のパリ~ルーベが主な舞台。登場人物は往年の名選手ショーン・ケリーや、ランス・アームストロング、イヴァン・バッソ、マルク・マディオ(現フランセーズデジュー監督)や、もちろんトム・ボーネン、ファビアン・カンチェラーラ、ファンアントニオ・フレチャなど、現代の主役たちが登場する。

泥だらけで走る選手たち (c)J SPORTS映画は2007年のパリ~ルーベが主な舞台。登場人物は往年の名選手ショーン・ケリーや、ランス・アームストロング、イヴァン・バッソ、マルク・マディオ(現フランセーズデジュー監督)や、もちろんトム・ボーネン、ファビアン・カンチェラーラ、ファンアントニオ・フレチャなど、現代の主役たちが登場する。しかし、むしろ饒舌にこのレースの魅力を語るのは、ジョニー・グリーン(作家)やガイ・アンドリュース(ルーラー誌 編集者)、カミーユ・マクミラン(写真家)らアーチスト肌の人たち。彼ら独特の言葉で、この「北の地獄」の本質を描き出してゆく。

ルーベ競技場のシャワー室で負けたレースを悔やむジョージ・ヒンカピー (c)J SPORTSレースの映像は随所に使われるが、主に映像として構成されるのはパリ~ルーベに関わる人々の、インタビューだ。「あなたにとってパリ~ルーベとは、何?」「どこに魅力を感じているのか?」そういったラディカルな質問が投げかけられたからであろう答えを、つないでいく。そしてその言葉の力で、パリ~ルーベの本性をつむぎ出してゆくのだ。

ルーベ競技場のシャワー室で負けたレースを悔やむジョージ・ヒンカピー (c)J SPORTSレースの映像は随所に使われるが、主に映像として構成されるのはパリ~ルーベに関わる人々の、インタビューだ。「あなたにとってパリ~ルーベとは、何?」「どこに魅力を感じているのか?」そういったラディカルな質問が投げかけられたからであろう答えを、つないでいく。そしてその言葉の力で、パリ~ルーベの本性をつむぎ出してゆくのだ。映像はレースの準備をする選手たち、メカニシャンたち、またプロトンの通過を心待ちに、しかし数時間も前から沿道で待つ熱心な観客たちにも迫り、語らせる。レースの裏側、周辺、敗者たち。それらにスポットを当てることで、勝者の偉大さも理解できるというわけだ。

それらのカメラアイを象徴するのが、カメラがレース後のシャワー室に入り込むシーンだ。質素な、強制収容所を思わせるような薄汚いシャワー室で、泥だらけの身体を清めながら、完走の喜びに浸り、あるいは放心する選手たちの姿を静かに映し出す。

映画館内壁には「Rouleur」のポートレートが飾られた 迫力のあるレース映像を期待して観ると、その期待は裏切られるだろう。しかし、そのレースの本質を知るために、心を整えるために観れば、それは最高の準備になる。

映画館内壁には「Rouleur」のポートレートが飾られた 迫力のあるレース映像を期待して観ると、その期待は裏切られるだろう。しかし、そのレースの本質を知るために、心を整えるために観れば、それは最高の準備になる。もちろん勝者のコメントも収録されている。このドキュメンタリーの主な収録年である2007年の優勝者スチュアート・オグレディが勝利の裏側を静かに語る。

「パリ~ルーベは“いつか出場してみたい”と子供たちが夢見るレースだ。僕も13 歳の時に、オランダ人の友達からレースのビデオカセットをもらったのがきっかけで、パリ~ルーベを初めて見た。初めて見るヨーロッパのレースだった。すっかり魅了されてしまった。

身体的には向いていなかったが、自分の目標にし、夢中になった。でも自分の願望のためにチームを犠牲にはできない。本当はチームのため、ボーネンやカンチェッラーラがアタックを仕掛けても先頭で封じ込む作戦だったが、途中でカンチェッラーラに“ちょっと調

子が悪い”と告げられた。それを聞いた瞬間、まだ僕には勝算があると悟ったんだ。

ラスト20 キロまではスター選手に支えられた。でも あんなに苦しかったのは生まれで初

めてだったよ。“こんなすごいことは二度とない”と"思い始めたんだ。そしてトップでヴェロドロームに向かいながら、最後の力を振り絞った」

作家が「このレースにチームプレイは無く、単独の戦い」と言う一方で、確かに犠牲を伴うチーム戦略も存在する。オグレディはアシストとして働きながら勝利をものにした。その影で引退レースを勝利で飾ろうとして落車したチームメイト、ラルス・ミカエルセンがいた。そして映画のシーンにはならなかったが、別府史之(ディスカバリーチャンネル)が落車したチームメイトに車輪を差し出したエピソードがある。

栗村修×別府始トークショー 上映は2週間限定。北のクラシックとともに始まり、アルデンヌクラシックまでの期間を楽しめる。初回上映は別府史之(日本、スキル・シマノ)の兄、別府始(スポーツジャーナリスト)と栗村修(シマノレーシング・スポーツディレクター)のコンビでのトークショーが映画の上映後に用意された。

栗村修×別府始トークショー 上映は2週間限定。北のクラシックとともに始まり、アルデンヌクラシックまでの期間を楽しめる。初回上映は別府史之(日本、スキル・シマノ)の兄、別府始(スポーツジャーナリスト)と栗村修(シマノレーシング・スポーツディレクター)のコンビでのトークショーが映画の上映後に用意された。クラシックのなかでもパリ~ルーベに特別な思い入れのあるフミのことを、兄が語る。そして自らを「クラシック・マニア」と呼ぶ栗村氏の軽妙でディープなトークを楽しんだ。

栗村、別府両氏にもこの映画についてのコメントをもらった。

栗村修

「今までに日本に入ってきた映画で、クラシックやワンデイレースを題材とした映画なんて無かったですよね。ほとんどがツール・ド・フランスのものだった。

栗村修(シマノレーシング・スポーツディレクター) パリ・ルーベにはツールの過酷さとは違う過酷さがあります。荒々しさや悲壮感、傷ついたヒーローたちの姿...。さまざまな表情がそこにある。これを撮ったのはアメリカ人ですが、ヨーロッパ人の目線でない捕らえ方が逆にリアルなんです。ヨーロッパの人々にとってはもはや当たり前になってしまった世界が、外から見た目線で描かれている。改めて『クラシック大好き人間』としては、映像に心に響くものがありましたね。日本のファンの皆さんにも、観てもらえれば必ず共感してもらえると思います。

栗村修(シマノレーシング・スポーツディレクター) パリ・ルーベにはツールの過酷さとは違う過酷さがあります。荒々しさや悲壮感、傷ついたヒーローたちの姿...。さまざまな表情がそこにある。これを撮ったのはアメリカ人ですが、ヨーロッパ人の目線でない捕らえ方が逆にリアルなんです。ヨーロッパの人々にとってはもはや当たり前になってしまった世界が、外から見た目線で描かれている。改めて『クラシック大好き人間』としては、映像に心に響くものがありましたね。日本のファンの皆さんにも、観てもらえれば必ず共感してもらえると思います。心に残った登場人物のコメントは、ランスが言っていた言葉。あのランスが走らずして負けを認めてしまっているんです。自転車競技は決してツールだけじゃないということを、ランスの言葉が象徴している。ランスをして『走ることすら恐ろしい』と言わしめ、怖れを抱かせてしまうような、サバイバルなレースなんです。

別府始

「鳥肌が立つ映画でした。もともとパリ~ルーベには思い入れがあったので、その心に応えてくれた。パリ~ルーベはクラシックの中でもツール・ド・フランスの次に知るようなレース。ロードレーサーで石畳を走るということ自体が驚きだったし、そのシーンを実際観るようになって、さらに魅力を感じていった。それがこのドキュメントを観ることでさらに深まっていく。

よくぞこういうドキュメントを撮ってくれたと、製作者の方々に感謝したいですね。そして日本で上映する機会を作ってくれたJ SPORTSの皆さんにも感謝したいと思います。石畳を走っている気分になりました。選手と一緒にルーベ競技場に一緒にゴールする気分が味わえる。皆さんにもぜひパリルーベの前に見てもらいたいですね。

別府始(スポーツジャーナリスト) 僕が面白いと思ったのは、ステーグマンスのコメントですね。『パリ~ルーベって特別?

別府始(スポーツジャーナリスト) 僕が面白いと思ったのは、ステーグマンスのコメントですね。『パリ~ルーベって特別?』って訊かれたときに『(あなたたち)アメリカ人がドキュメンタリーを撮りにくるぐらいだからね』と言った言葉。現地にいるヨーロッパ人には当たり前の光景で、選手たちもそれを観ながら育ち、選手になったというのがある。でもそれは日本人にしてみれば『選手たちはなぜこの過酷なレースをそれほどまでの思い入れをもって走っているのか』というのが理解できない。それを理解できるのがこの映画のすごいところなんです。

会場ではRouler Magazineの展示即売もある。どの写真もロードレースの本質を捉えた美しい写真ばかりだ

会場ではRouler Magazineの展示即売もある。どの写真もロードレースの本質を捉えた美しい写真ばかりだ ROAD to ROUBAIX(ロード・トゥ・ルーベ)

監督:デヴィッド・ディール、デイブ・クーパー

出演:ランス・アームストロング、トム・ボーネン、イヴァン・バッソ、ジョージ・ヒンカピー、スチュアート・オグレディ、リーヴァイ・ライプハイマー、ジャン=マリー・ルブラン、他

2008 年/アメリカ/71 分/英語・イタリア語/VIDEO/カラー

提供:J SPORTS、アップリンク

4 月4 日~19 日

渋谷アップリンク・ファクトリーにて公開

photo&text:綾野 真