ツール・ド・フランスの開幕が迫るフランスはカーンで開催されたシマノ・ニューデュラエースの発表会。日本のメディアとして唯一出席したローンチイベントの模様をお伝えすると共に、開発者の話や操作感を確かめてのインプレもお届けする。

ベールを脱ぐR9100系デュラエース photo:Makoto.AYANO

ベールを脱ぐR9100系デュラエース photo:Makoto.AYANO

歴代のデュラエースが紹介された。写真はエアロ形状を突き詰めた1980年のAX photo:Makoto.AYANO

歴代のデュラエースが紹介された。写真はエアロ形状を突き詰めた1980年のAX photo:Makoto.AYANO シマノヨーロッパのプロダクツマネジャー、ティム・ゲリッツ氏によるプレゼンテーション photo:Makoto.AYANO

シマノヨーロッパのプロダクツマネジャー、ティム・ゲリッツ氏によるプレゼンテーション photo:Makoto.AYANO

ツール・ド・フランスのグランデパールを迎えるモンサンミッシェルとパリを結ぶちょうど中間点にあるカーンの街で、新型デュラエースはそのベールを脱いだ。かつてプロチームのスポンサーとなったこともあるクレディ・アグリコル銀行のシアター&ホールが会場となり、世界を代表するサイクリングメディアが招待された。

じつは新型デュラエースのプレス向け国内発表会は4月に秘密裏に行われており、情報自体はその場で公開されていた。しかし製品版となるものはまだ製造が間に合っておらず、モックアップモデルとラフなイメージ画像程度しか無い状態だった。そのため製品現物がお披露目されるのは世界でもこの場が初めてとなった。もちろんこの地が選ばれたのはツール・ド・フランス開幕に合わせてのこと。

システム・スプレマシー(至高)が新デュラエースの目指したものだ photo:Makoto.AYANO

システム・スプレマシー(至高)が新デュラエースの目指したものだ photo:Makoto.AYANO 懐かしのデュラエースEX。カプリソンネ・コガによりツール・ド・フランス出場も果たした photo:Makoto.AYANO

懐かしのデュラエースEX。カプリソンネ・コガによりツール・ド・フランス出場も果たした photo:Makoto.AYANO

ホールに展示されたR9100系デュラエース photo:Makoto.AYANO

ホールに展示されたR9100系デュラエース photo:Makoto.AYANO

R9100の開発コンセプトは「ライダーの出力を余すことなく推進力に変えること」。人間の入力に対する抵抗を最小限に、かつ効率を高めることで出力を最大限にパワーに変換する。コンポーネントを構成するパーツそれぞれを強固に繋ぎ、より高いシナジー効果を生み出すことで最高のパフォーマンスとポテンシャルを発揮する。すべての性能要素を見直し、突き詰めることで実現する「SYSTEM SPREMACY(システムの至高)」がテーマだ。

製品詳細およびテクニカル情報については既報記事に任せるとして、発表された内容の補足と製品を触っての印象、開発担当者らとの会話からの情報をここに記したい。

メカニカルタイプのR9100デュラエースを搭載したピナレロ・ドグマ photo:Makoto.AYANO

メカニカルタイプのR9100デュラエースを搭載したピナレロ・ドグマ photo:Makoto.AYANO

太く、力強いアームデザインとなったR9100系デュラエースのチェーンホイール photo:Makoto.AYANO

太く、力強いアームデザインとなったR9100系デュラエースのチェーンホイール photo:Makoto.AYANO メカニカル+キャリパーブレーキのSTIレバー。メインレバーのオフセットは9000系同様だ photo:Makoto.AYANO

メカニカル+キャリパーブレーキのSTIレバー。メインレバーのオフセットは9000系同様だ photo:Makoto.AYANO

メカニカル(機械式)コンポのR9100については完全な製品版が用意された。それが公開されるのは世界初のこと。モックアップモデルとは違う、直線と曲線を織り交ぜてデザインされたダークメタリック仕上げによる精悍なイメージ。実際の製品を目の前にすると、その迫力に見入ってしまう。

新型STIレバーは握ってみると現行のDi2モデル「ST-9070」に近い形状にまでシェイプアップされ、かつ細すぎない握りやすさで非常に具合が良いものだった。ラバーフードには独特のパターンが刻まれる。ブラケットを握り込めるかどうかは入力やハンドル操作性、使い心地を大きく左右するだけに、非常にいい印象を受けた。

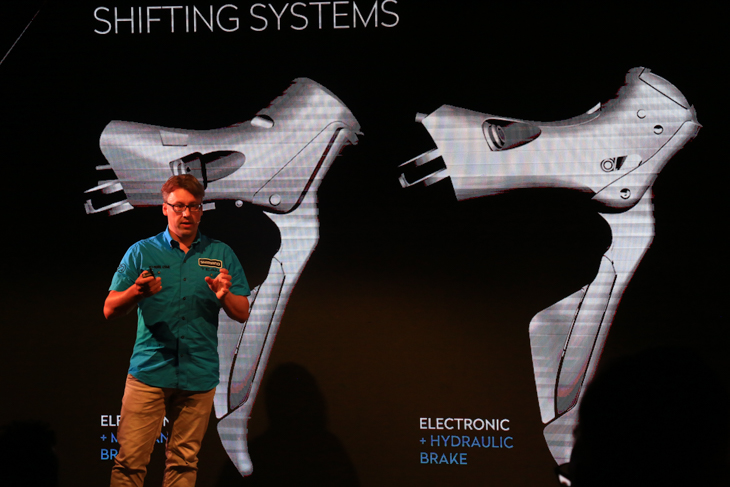

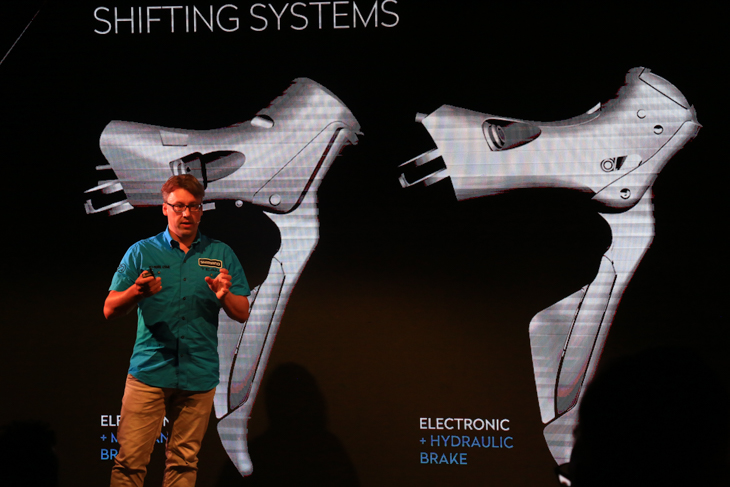

ケーブル式と油圧式のDi2 STIレバーは極力形状差異を無くし、乗り換えた際の同一ポジションがとれることも実現 photo:Makoto.AYANO

ケーブル式と油圧式のDi2 STIレバーは極力形状差異を無くし、乗り換えた際の同一ポジションがとれることも実現 photo:Makoto.AYANO 油圧+Di2のSTIレバーはまだモックアップ状態だがメカニカルレバーと形状を揃えてある photo:Makoto.AYANO

油圧+Di2のSTIレバーはまだモックアップ状態だがメカニカルレバーと形状を揃えてある photo:Makoto.AYANO

また、Di2モデル、Di2+油圧モデルについてもブラケットはほぼ同形状になるという。これはタイプの違うバイクを乗り換えたとしても、同様のポジションとフィーリングを再現できるように配慮しているという。これはプロレースの世界でも、状況によりブレーキタイプやシフトタイプの違うバイクをストレス無く選択することができることにつながる。

また、ドライブトレインについてはリアディレイラーにMTBコンポから受け継ぐシャドーテクノロジーを導入。RD本体が横に張り出さないコンパクトな形状で、プーリーケージは従来のショートとロングのちょうど中間の長さのミドルケージを採用している。

MTB譲りのシャドーシステムと30T対応のミドルケージ採用のリアディレイラー。スルーアクスルにも注目だ photo:Makoto.AYANO

MTB譲りのシャドーシステムと30T対応のミドルケージ採用のリアディレイラー。スルーアクスルにも注目だ photo:Makoto.AYANO

スプロケット自体はテクノロジー的に大きく変化していないが、11-30Tのワイドギアも用意され、RDもひとつで対応するようになった。これはチームスカイの選手、とくにクリス・フルームがそうだったが、山岳ステージになるとアルテグラのロングケージディレイラーに交換してロー30Tスプロケットを使用していた状況を解決するものだ。ゲリック氏は「昨今のロードレースはより厳しい地形で行われるようになった。どんな地形、状況であっても、もうディレイラー交換の必要はない」と念押しするようにコメントした。もちろんワイドレシオ化の恩恵は一般ユーザーにこそ大きい。

Di2のメカ取り付け部。ディスク+スルーアクスルにも注目だ photo:Makoto.AYANO

Di2のメカ取り付け部。ディスク+スルーアクスルにも注目だ photo:Makoto.AYANO 11-30Tというワイドスプロケットも標準的に使用できるようになった photo:Makoto.AYANO

11-30Tというワイドスプロケットも標準的に使用できるようになった photo:Makoto.AYANO

アウターにした状態。ケーブルの取り回しとヒンジ部の構造に着目して欲しい

アウターにした状態。ケーブルの取り回しとヒンジ部の構造に着目して欲しい  インナーにした状態。複雑なヒンジ部の動きが確認できるだろうか? photo:Makoto.AYANO

インナーにした状態。複雑なヒンジ部の動きが確認できるだろうか? photo:Makoto.AYANO

現行9000系のフロントディレイラーでは長く伸びたアームが特徴的で、それにより軽い力でのシフトを実現していたが、R9100では逆にアームが目立たないコンパクト構造になった。このヒンジ構造により小さな力で大きな動きを生み出す構造は、もともとDi2のフロントディレイラーの内部構造をケーブル駆動に置き換えたものだという。レバー操作により行ったインナー→アウターの変速感は非常に軽いものだった。

リムブレーキ用キャリパーも着実な進化を遂げた photo:Makoto.AYANO

リムブレーキ用キャリパーも着実な進化を遂げた photo:Makoto.AYANO

ブレーキ本体は直線を多用したエッジの効いたデザインで、かなりボリュームがある。アームの間にはプレート状のブースターが嵌めこまれている。ブレーキレバーを握った印象は、非常に剛性感に溢れていて、かっちりしたタッチだ。かつ少ない引きしろで効く構造になっているので、ブレーキパフォーマンスの向上が期待できそうだ。

ブレーキアーチにつけられたクイックは開閉方向が今までのものの逆になる構造だが、これは閉めた状態で使うことを前提にしており、かつすっきり見せるデザイン面も考慮しての新構造だという。

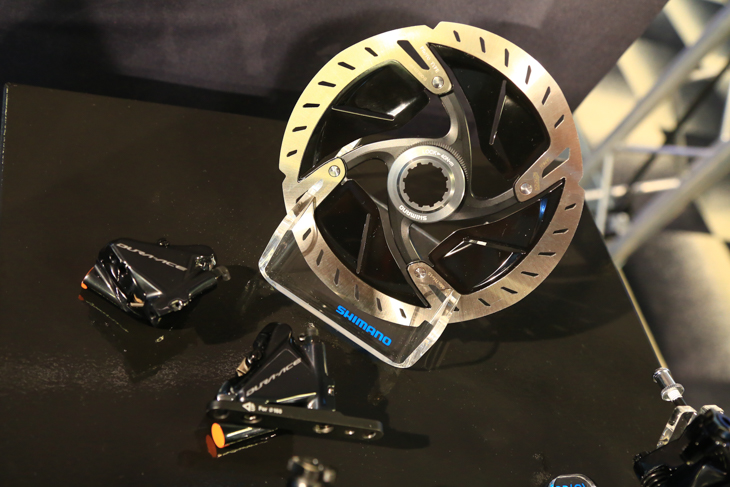

フロントのディスクはローターが精悍なデザインで野暮ったさがない photo:Makoto.AYANO

フロントのディスクはローターが精悍なデザインで野暮ったさがない photo:Makoto.AYANO フラットマウントのリアディスクはコンパクトで目立たない photo:Makoto.AYANO

フラットマウントのリアディスクはコンパクトで目立たない photo:Makoto.AYANO

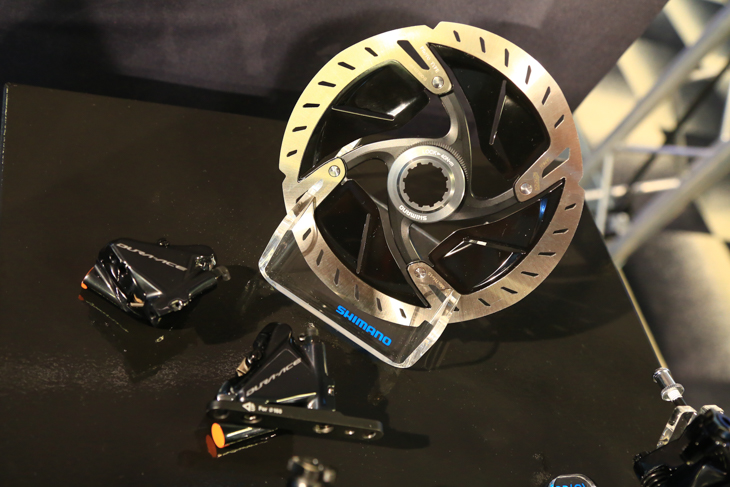

新型ディスクブレーキはローターがキモだ。サンドイッチ構造によるアイステックテクノロジーが採用されるが、冷却効果を発揮するアルミプレートはローター内側いっぱいに大きく露出している。その面部分はブラックフィニッシュとなり精悍さを高めつつ、約30℃の冷却効果の向上があるという。

新型DURA-ACEに新たに組み込まれた油圧ディスクブレーキシステム photo:Makoto.AYANOディスクブレーキ&Di2モデルについてはまだモックアップ状態だったが、そのスマートな仕上がりが次世代のロードバイクの可能性を感じさせてくれる。まだ誰しもが移行に躊躇する微妙な存在だったディスクロードが、一気にその完成度を高めることのできるコンポに感じる。

新型DURA-ACEに新たに組み込まれた油圧ディスクブレーキシステム photo:Makoto.AYANOディスクブレーキ&Di2モデルについてはまだモックアップ状態だったが、そのスマートな仕上がりが次世代のロードバイクの可能性を感じさせてくれる。まだ誰しもが移行に躊躇する微妙な存在だったディスクロードが、一気にその完成度を高めることのできるコンポに感じる。

現在UCIレースでのディスクブレーキの試験的使用は暫定的に中止されている状態だ。開発の原田氏は「エモーショナルな部分については配慮して開発を進めています。どんな状況においても確実なブレーキングパフォーマンスを発揮できるディスクブレーキは、プロ・アマ問わず安全面の向上という点においても大きなメリットがあると考えています」と言う。新型ローターはエッジがシャープにならないように配慮されたデザインとなっている印象を受けた。

チームスカイのブレイルスフォードGMもプレゼンに参加し、チームシマノと意見を交わす photo:Makoto.AYANO

チームスカイのブレイルスフォードGMもプレゼンに参加し、チームシマノと意見を交わす photo:Makoto.AYANO 開発ライダーを務めた元選手のカルステン・クローン。大学で機械工学を学んだ経歴を持つという photo:Makoto.AYANO

開発ライダーを務めた元選手のカルステン・クローン。大学で機械工学を学んだ経歴を持つという photo:Makoto.AYANO

R9100はジロに登場するイタリアの難関山岳ステルヴィオ峠、ブエルタに登場するスペインの山岳地帯など世界各地の山岳の難所で実走テストされた。開発にあたり契約しているテストライダーは昨年引退したカルステン・クローン(オランダ)だ。大学では機械工学を学んだ経歴を持つクローンは技術面を鑑みたうえでのテスト走行が可能なライダーだ。シマノは現役プロチームだけでなく、あくまでテストライダーのクオリティにもこだわるのだ。

DURA-ACEのロゴを冠したディスクブレーキ用キャリパー photo:Makoto.AYANO

DURA-ACEのロゴを冠したディスクブレーキ用キャリパー photo:Makoto.AYANO 手のひらに載せると驚くほどコンパクトでデザインもすっきりしているディスクブレーキ本体 photo:Makoto.AYANO

手のひらに載せると驚くほどコンパクトでデザインもすっきりしているディスクブレーキ本体 photo:Makoto.AYANO

原田氏によればディスクブレーキモデルを使用してのクローンの山岳の下りのスピードは驚くべきもので、その実走テストからもディスクの優位性を確信しているという。また、160mmローターも用意されているが、シマノでは基本的にロードバイクは140mmローターで十分と考えているとのこと。もちろん体重の重い人でもストッピングパワーに余裕が生まれるなど160mmローターのもつメリットも認めたうえで、現場ではチームによるホイールサポートが前提であり、ローター径は問題となっていないと話す。

XTRそしてXTのMTBコンポーネントで採用済みの、前後ディレイラーの連携を考慮したシンクロナイズドシフティングを採用し、TTバイクなどではシフトアップ、ダウンをそれぞれワンボタンで行うことができる。Di2のTTの操作については、シンクロナイズドシフトのみとなる割りきりようだ。

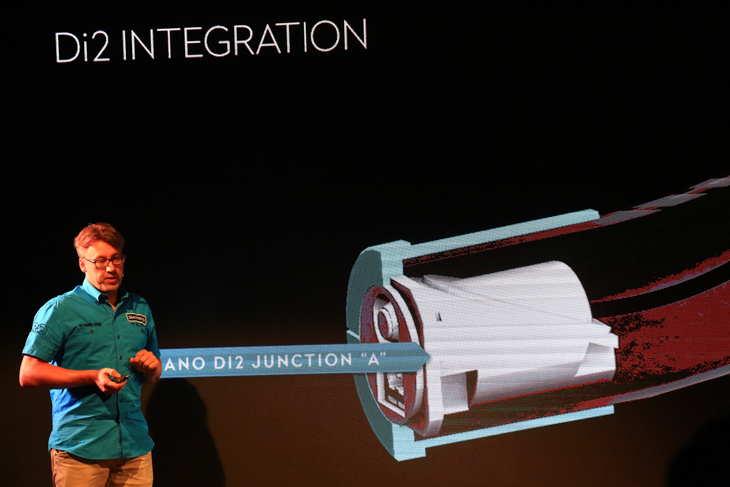

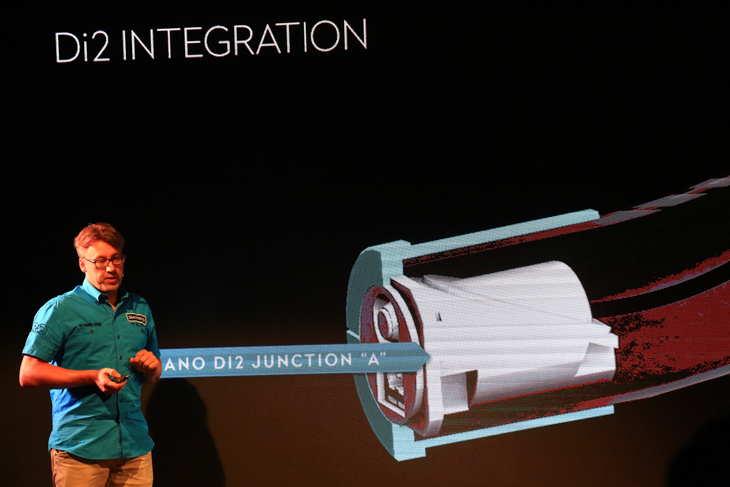

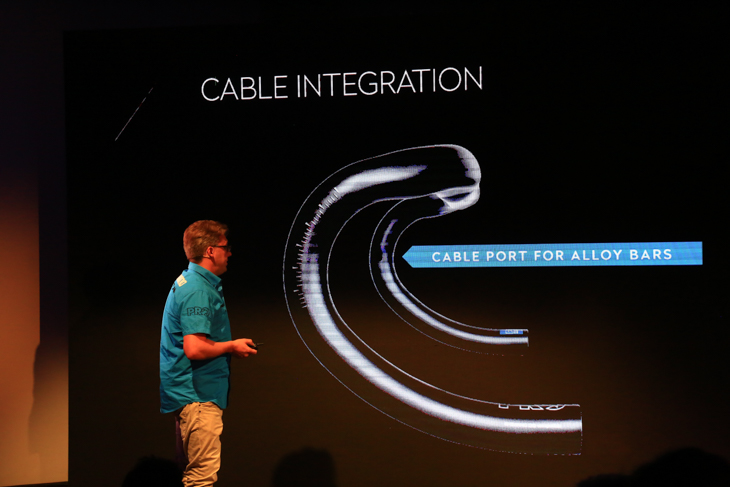

バーエンド部に内蔵できるジャンクションにより外出しケーブルは徹底的に排除した photo:Makoto.AYANO

バーエンド部に内蔵できるジャンクションにより外出しケーブルは徹底的に排除した photo:Makoto.AYANO ケーブルを内蔵できるPROのハンドルバーも併せて開発した photo:Makoto.AYANO

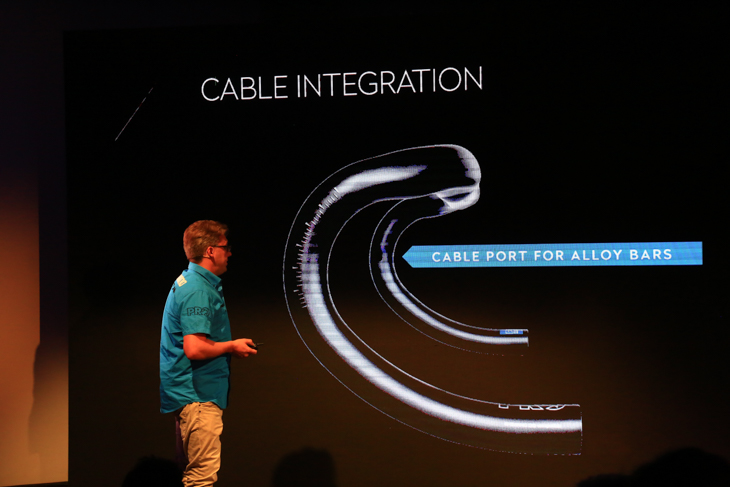

ケーブルを内蔵できるPROのハンドルバーも併せて開発した photo:Makoto.AYANO

ケーブル類は出来る限り少なくし、かつ内蔵するべくシマノのプロデュースするPROのハンドルやステムによるインテグレーションシステムも紹介された。バーエンド部分に内蔵できるジャンクションなども用意。シマノは信頼性の点で無線通信には否定的だが、有線による空気抵抗の増加や外観上の問題などのデメリットを極力排除する方法も示した。

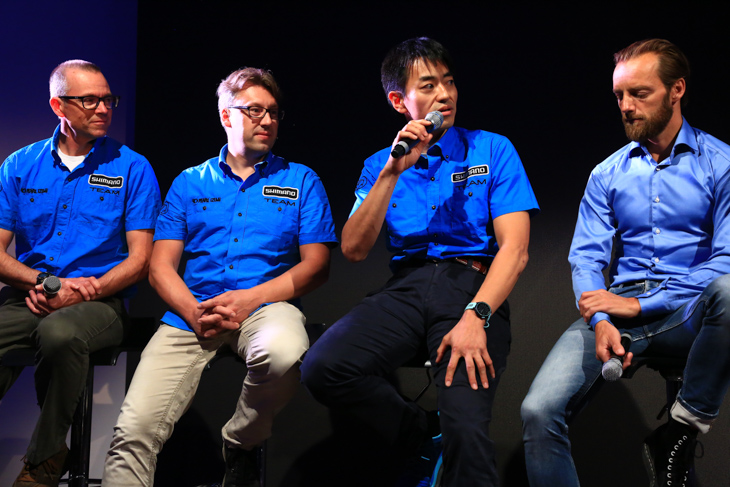

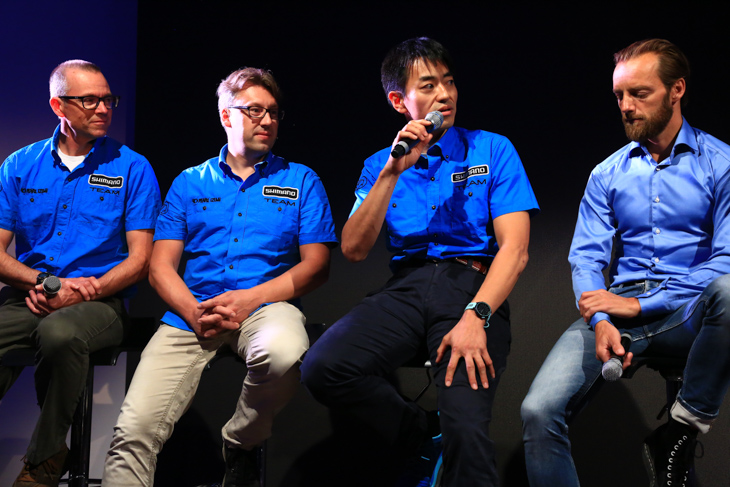

FDJ、チームスカイ、ロットNLユンボのメカニック担当者がシマノとの開発コラボを語る photo:Makoto.AYANO

FDJ、チームスカイ、ロットNLユンボのメカニック担当者がシマノとの開発コラボを語る photo:Makoto.AYANO

開発陣「チームシマノ」の原田氏が開発の信念を語る。 photo:Makoto.AYANOローンチではシマノがスポンサードするロットNLユンボ、チームスカイ、FDJのメカニック統括者が登壇してのトークを、また締めにはカールステン・クローンと開発者によるチームシマノ3人によるトークショーで開発秘話が語られた。いや、秘話というよりも開発を推し進めた信念が繰り返し語られた。ライダーにとってのストレスフリーと性能の追求。デュラエースはロードバイクライディングにおける使用状況を徹底的に追求し、真摯に作りこまれたコンポーネントだ。

開発陣「チームシマノ」の原田氏が開発の信念を語る。 photo:Makoto.AYANOローンチではシマノがスポンサードするロットNLユンボ、チームスカイ、FDJのメカニック統括者が登壇してのトークを、また締めにはカールステン・クローンと開発者によるチームシマノ3人によるトークショーで開発秘話が語られた。いや、秘話というよりも開発を推し進めた信念が繰り返し語られた。ライダーにとってのストレスフリーと性能の追求。デュラエースはロードバイクライディングにおける使用状況を徹底的に追求し、真摯に作りこまれたコンポーネントだ。

なお前作9000シリーズのデビュー時もそうだったように、ツール・ド・フランス直前に発表されたコンポは、ツールにはどのチームも実戦投入しないということだ。ツールは世界最高峰のレース。注目度が高いためプロモーションには最高の舞台と言えるが、いかに新型デュラエースが進化していようとも、慣れない新しいものをぶっつけ本番で使うことによる「見えないリスク」は避ける。それがプロチームおよびシマノに共通する考え方のようだ。

photo&text:Makoto.AYANO

ベールを脱ぐR9100系デュラエース photo:Makoto.AYANO

ベールを脱ぐR9100系デュラエース photo:Makoto.AYANO 歴代のデュラエースが紹介された。写真はエアロ形状を突き詰めた1980年のAX photo:Makoto.AYANO

歴代のデュラエースが紹介された。写真はエアロ形状を突き詰めた1980年のAX photo:Makoto.AYANO シマノヨーロッパのプロダクツマネジャー、ティム・ゲリッツ氏によるプレゼンテーション photo:Makoto.AYANO

シマノヨーロッパのプロダクツマネジャー、ティム・ゲリッツ氏によるプレゼンテーション photo:Makoto.AYANOツール・ド・フランスのグランデパールを迎えるモンサンミッシェルとパリを結ぶちょうど中間点にあるカーンの街で、新型デュラエースはそのベールを脱いだ。かつてプロチームのスポンサーとなったこともあるクレディ・アグリコル銀行のシアター&ホールが会場となり、世界を代表するサイクリングメディアが招待された。

じつは新型デュラエースのプレス向け国内発表会は4月に秘密裏に行われており、情報自体はその場で公開されていた。しかし製品版となるものはまだ製造が間に合っておらず、モックアップモデルとラフなイメージ画像程度しか無い状態だった。そのため製品現物がお披露目されるのは世界でもこの場が初めてとなった。もちろんこの地が選ばれたのはツール・ド・フランス開幕に合わせてのこと。

システム・スプレマシー(至高)が新デュラエースの目指したものだ photo:Makoto.AYANO

システム・スプレマシー(至高)が新デュラエースの目指したものだ photo:Makoto.AYANO 懐かしのデュラエースEX。カプリソンネ・コガによりツール・ド・フランス出場も果たした photo:Makoto.AYANO

懐かしのデュラエースEX。カプリソンネ・コガによりツール・ド・フランス出場も果たした photo:Makoto.AYANO ホールに展示されたR9100系デュラエース photo:Makoto.AYANO

ホールに展示されたR9100系デュラエース photo:Makoto.AYANOR9100の開発コンセプトは「ライダーの出力を余すことなく推進力に変えること」。人間の入力に対する抵抗を最小限に、かつ効率を高めることで出力を最大限にパワーに変換する。コンポーネントを構成するパーツそれぞれを強固に繋ぎ、より高いシナジー効果を生み出すことで最高のパフォーマンスとポテンシャルを発揮する。すべての性能要素を見直し、突き詰めることで実現する「SYSTEM SPREMACY(システムの至高)」がテーマだ。

製品詳細およびテクニカル情報については既報記事に任せるとして、発表された内容の補足と製品を触っての印象、開発担当者らとの会話からの情報をここに記したい。

メカニカルタイプのR9100デュラエースを搭載したピナレロ・ドグマ photo:Makoto.AYANO

メカニカルタイプのR9100デュラエースを搭載したピナレロ・ドグマ photo:Makoto.AYANO 太く、力強いアームデザインとなったR9100系デュラエースのチェーンホイール photo:Makoto.AYANO

太く、力強いアームデザインとなったR9100系デュラエースのチェーンホイール photo:Makoto.AYANO メカニカル+キャリパーブレーキのSTIレバー。メインレバーのオフセットは9000系同様だ photo:Makoto.AYANO

メカニカル+キャリパーブレーキのSTIレバー。メインレバーのオフセットは9000系同様だ photo:Makoto.AYANOメカニカル(機械式)コンポのR9100については完全な製品版が用意された。それが公開されるのは世界初のこと。モックアップモデルとは違う、直線と曲線を織り交ぜてデザインされたダークメタリック仕上げによる精悍なイメージ。実際の製品を目の前にすると、その迫力に見入ってしまう。

新型STIレバーは握ってみると現行のDi2モデル「ST-9070」に近い形状にまでシェイプアップされ、かつ細すぎない握りやすさで非常に具合が良いものだった。ラバーフードには独特のパターンが刻まれる。ブラケットを握り込めるかどうかは入力やハンドル操作性、使い心地を大きく左右するだけに、非常にいい印象を受けた。

ケーブル式と油圧式のDi2 STIレバーは極力形状差異を無くし、乗り換えた際の同一ポジションがとれることも実現 photo:Makoto.AYANO

ケーブル式と油圧式のDi2 STIレバーは極力形状差異を無くし、乗り換えた際の同一ポジションがとれることも実現 photo:Makoto.AYANO 油圧+Di2のSTIレバーはまだモックアップ状態だがメカニカルレバーと形状を揃えてある photo:Makoto.AYANO

油圧+Di2のSTIレバーはまだモックアップ状態だがメカニカルレバーと形状を揃えてある photo:Makoto.AYANOまた、Di2モデル、Di2+油圧モデルについてもブラケットはほぼ同形状になるという。これはタイプの違うバイクを乗り換えたとしても、同様のポジションとフィーリングを再現できるように配慮しているという。これはプロレースの世界でも、状況によりブレーキタイプやシフトタイプの違うバイクをストレス無く選択することができることにつながる。

また、ドライブトレインについてはリアディレイラーにMTBコンポから受け継ぐシャドーテクノロジーを導入。RD本体が横に張り出さないコンパクトな形状で、プーリーケージは従来のショートとロングのちょうど中間の長さのミドルケージを採用している。

MTB譲りのシャドーシステムと30T対応のミドルケージ採用のリアディレイラー。スルーアクスルにも注目だ photo:Makoto.AYANO

MTB譲りのシャドーシステムと30T対応のミドルケージ採用のリアディレイラー。スルーアクスルにも注目だ photo:Makoto.AYANOスプロケット自体はテクノロジー的に大きく変化していないが、11-30Tのワイドギアも用意され、RDもひとつで対応するようになった。これはチームスカイの選手、とくにクリス・フルームがそうだったが、山岳ステージになるとアルテグラのロングケージディレイラーに交換してロー30Tスプロケットを使用していた状況を解決するものだ。ゲリック氏は「昨今のロードレースはより厳しい地形で行われるようになった。どんな地形、状況であっても、もうディレイラー交換の必要はない」と念押しするようにコメントした。もちろんワイドレシオ化の恩恵は一般ユーザーにこそ大きい。

Di2のメカ取り付け部。ディスク+スルーアクスルにも注目だ photo:Makoto.AYANO

Di2のメカ取り付け部。ディスク+スルーアクスルにも注目だ photo:Makoto.AYANO 11-30Tというワイドスプロケットも標準的に使用できるようになった photo:Makoto.AYANO

11-30Tというワイドスプロケットも標準的に使用できるようになった photo:Makoto.AYANO アウターにした状態。ケーブルの取り回しとヒンジ部の構造に着目して欲しい

アウターにした状態。ケーブルの取り回しとヒンジ部の構造に着目して欲しい  インナーにした状態。複雑なヒンジ部の動きが確認できるだろうか? photo:Makoto.AYANO

インナーにした状態。複雑なヒンジ部の動きが確認できるだろうか? photo:Makoto.AYANO現行9000系のフロントディレイラーでは長く伸びたアームが特徴的で、それにより軽い力でのシフトを実現していたが、R9100では逆にアームが目立たないコンパクト構造になった。このヒンジ構造により小さな力で大きな動きを生み出す構造は、もともとDi2のフロントディレイラーの内部構造をケーブル駆動に置き換えたものだという。レバー操作により行ったインナー→アウターの変速感は非常に軽いものだった。

リムブレーキ用キャリパーも着実な進化を遂げた photo:Makoto.AYANO

リムブレーキ用キャリパーも着実な進化を遂げた photo:Makoto.AYANOブレーキ本体は直線を多用したエッジの効いたデザインで、かなりボリュームがある。アームの間にはプレート状のブースターが嵌めこまれている。ブレーキレバーを握った印象は、非常に剛性感に溢れていて、かっちりしたタッチだ。かつ少ない引きしろで効く構造になっているので、ブレーキパフォーマンスの向上が期待できそうだ。

ブレーキアーチにつけられたクイックは開閉方向が今までのものの逆になる構造だが、これは閉めた状態で使うことを前提にしており、かつすっきり見せるデザイン面も考慮しての新構造だという。

フロントのディスクはローターが精悍なデザインで野暮ったさがない photo:Makoto.AYANO

フロントのディスクはローターが精悍なデザインで野暮ったさがない photo:Makoto.AYANO フラットマウントのリアディスクはコンパクトで目立たない photo:Makoto.AYANO

フラットマウントのリアディスクはコンパクトで目立たない photo:Makoto.AYANO新型ディスクブレーキはローターがキモだ。サンドイッチ構造によるアイステックテクノロジーが採用されるが、冷却効果を発揮するアルミプレートはローター内側いっぱいに大きく露出している。その面部分はブラックフィニッシュとなり精悍さを高めつつ、約30℃の冷却効果の向上があるという。

新型DURA-ACEに新たに組み込まれた油圧ディスクブレーキシステム photo:Makoto.AYANOディスクブレーキ&Di2モデルについてはまだモックアップ状態だったが、そのスマートな仕上がりが次世代のロードバイクの可能性を感じさせてくれる。まだ誰しもが移行に躊躇する微妙な存在だったディスクロードが、一気にその完成度を高めることのできるコンポに感じる。

新型DURA-ACEに新たに組み込まれた油圧ディスクブレーキシステム photo:Makoto.AYANOディスクブレーキ&Di2モデルについてはまだモックアップ状態だったが、そのスマートな仕上がりが次世代のロードバイクの可能性を感じさせてくれる。まだ誰しもが移行に躊躇する微妙な存在だったディスクロードが、一気にその完成度を高めることのできるコンポに感じる。現在UCIレースでのディスクブレーキの試験的使用は暫定的に中止されている状態だ。開発の原田氏は「エモーショナルな部分については配慮して開発を進めています。どんな状況においても確実なブレーキングパフォーマンスを発揮できるディスクブレーキは、プロ・アマ問わず安全面の向上という点においても大きなメリットがあると考えています」と言う。新型ローターはエッジがシャープにならないように配慮されたデザインとなっている印象を受けた。

チームスカイのブレイルスフォードGMもプレゼンに参加し、チームシマノと意見を交わす photo:Makoto.AYANO

チームスカイのブレイルスフォードGMもプレゼンに参加し、チームシマノと意見を交わす photo:Makoto.AYANO 開発ライダーを務めた元選手のカルステン・クローン。大学で機械工学を学んだ経歴を持つという photo:Makoto.AYANO

開発ライダーを務めた元選手のカルステン・クローン。大学で機械工学を学んだ経歴を持つという photo:Makoto.AYANOR9100はジロに登場するイタリアの難関山岳ステルヴィオ峠、ブエルタに登場するスペインの山岳地帯など世界各地の山岳の難所で実走テストされた。開発にあたり契約しているテストライダーは昨年引退したカルステン・クローン(オランダ)だ。大学では機械工学を学んだ経歴を持つクローンは技術面を鑑みたうえでのテスト走行が可能なライダーだ。シマノは現役プロチームだけでなく、あくまでテストライダーのクオリティにもこだわるのだ。

DURA-ACEのロゴを冠したディスクブレーキ用キャリパー photo:Makoto.AYANO

DURA-ACEのロゴを冠したディスクブレーキ用キャリパー photo:Makoto.AYANO 手のひらに載せると驚くほどコンパクトでデザインもすっきりしているディスクブレーキ本体 photo:Makoto.AYANO

手のひらに載せると驚くほどコンパクトでデザインもすっきりしているディスクブレーキ本体 photo:Makoto.AYANO原田氏によればディスクブレーキモデルを使用してのクローンの山岳の下りのスピードは驚くべきもので、その実走テストからもディスクの優位性を確信しているという。また、160mmローターも用意されているが、シマノでは基本的にロードバイクは140mmローターで十分と考えているとのこと。もちろん体重の重い人でもストッピングパワーに余裕が生まれるなど160mmローターのもつメリットも認めたうえで、現場ではチームによるホイールサポートが前提であり、ローター径は問題となっていないと話す。

XTRそしてXTのMTBコンポーネントで採用済みの、前後ディレイラーの連携を考慮したシンクロナイズドシフティングを採用し、TTバイクなどではシフトアップ、ダウンをそれぞれワンボタンで行うことができる。Di2のTTの操作については、シンクロナイズドシフトのみとなる割りきりようだ。

バーエンド部に内蔵できるジャンクションにより外出しケーブルは徹底的に排除した photo:Makoto.AYANO

バーエンド部に内蔵できるジャンクションにより外出しケーブルは徹底的に排除した photo:Makoto.AYANO ケーブルを内蔵できるPROのハンドルバーも併せて開発した photo:Makoto.AYANO

ケーブルを内蔵できるPROのハンドルバーも併せて開発した photo:Makoto.AYANOケーブル類は出来る限り少なくし、かつ内蔵するべくシマノのプロデュースするPROのハンドルやステムによるインテグレーションシステムも紹介された。バーエンド部分に内蔵できるジャンクションなども用意。シマノは信頼性の点で無線通信には否定的だが、有線による空気抵抗の増加や外観上の問題などのデメリットを極力排除する方法も示した。

FDJ、チームスカイ、ロットNLユンボのメカニック担当者がシマノとの開発コラボを語る photo:Makoto.AYANO

FDJ、チームスカイ、ロットNLユンボのメカニック担当者がシマノとの開発コラボを語る photo:Makoto.AYANO 開発陣「チームシマノ」の原田氏が開発の信念を語る。 photo:Makoto.AYANOローンチではシマノがスポンサードするロットNLユンボ、チームスカイ、FDJのメカニック統括者が登壇してのトークを、また締めにはカールステン・クローンと開発者によるチームシマノ3人によるトークショーで開発秘話が語られた。いや、秘話というよりも開発を推し進めた信念が繰り返し語られた。ライダーにとってのストレスフリーと性能の追求。デュラエースはロードバイクライディングにおける使用状況を徹底的に追求し、真摯に作りこまれたコンポーネントだ。

開発陣「チームシマノ」の原田氏が開発の信念を語る。 photo:Makoto.AYANOローンチではシマノがスポンサードするロットNLユンボ、チームスカイ、FDJのメカニック統括者が登壇してのトークを、また締めにはカールステン・クローンと開発者によるチームシマノ3人によるトークショーで開発秘話が語られた。いや、秘話というよりも開発を推し進めた信念が繰り返し語られた。ライダーにとってのストレスフリーと性能の追求。デュラエースはロードバイクライディングにおける使用状況を徹底的に追求し、真摯に作りこまれたコンポーネントだ。なお前作9000シリーズのデビュー時もそうだったように、ツール・ド・フランス直前に発表されたコンポは、ツールにはどのチームも実戦投入しないということだ。ツールは世界最高峰のレース。注目度が高いためプロモーションには最高の舞台と言えるが、いかに新型デュラエースが進化していようとも、慣れない新しいものをぶっつけ本番で使うことによる「見えないリスク」は避ける。それがプロチームおよびシマノに共通する考え方のようだ。

photo&text:Makoto.AYANO

フォトギャラリー

リンク

Amazon.co.jp