iRCの新型チューブレスタイヤ「FORMULA PRO」がアップデートして生まれ変わった。転がりの軽さと耐久性、嵌合性が向上し、更なる進化を遂げた第6世代のFORMULA PROを開発にあたった技術者の言葉や経緯とともに紹介する。

FORMULA PRO開発チーフの山田浩志さん(iRCタイヤ)。初代からの開発を担当してきた

iRCのタイヤサポートを受ける住吉宏太(スパークルおおいたレーシングチーム)と孫崎大樹(キナンレーシングチーム)

ロード用チューブレスタイヤのパイオニアとしても知られる日本のタイヤブランド、iRC。新型チューブレスタイヤ「FORMULA PRO」は今年8月に第6世代として生まれ変わった。

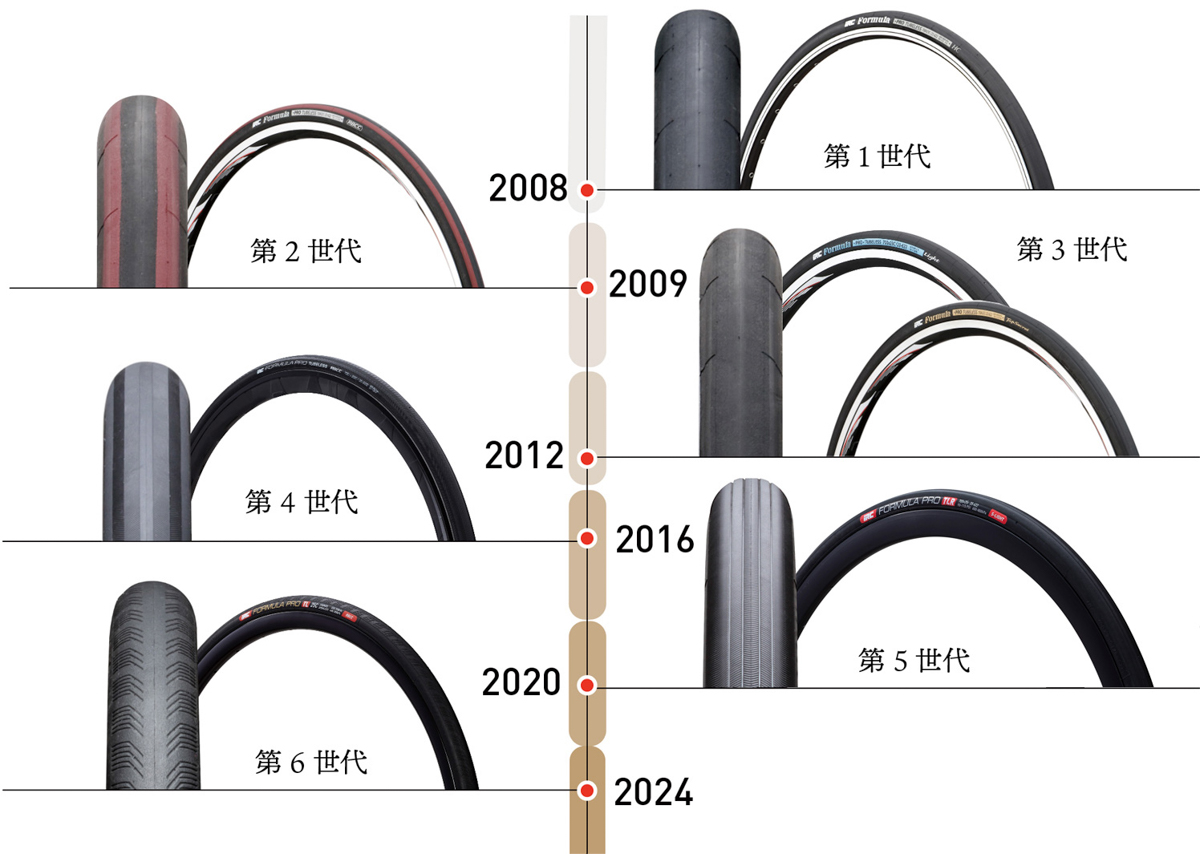

FORMULA PRO初代モデルのデビューは今を遡ること16年前。2008年の登場以来、モデルチェンジごとにその性能を底上げしてきた。ハイグリップ仕様の「RBCC」や耐パンク性能にフォーカスを当てた「X-GUARD」、軽量性に重きを置いた「Light」など、様々なバリエーションも登場し、iRCのフラッグシップ・チューブレスタイヤとして確固たる地位を築いてきた。

iRC FORMULA PRO 6th Gen. photo:Makoto AYANO

前モデルの第5世代からはTLR(チューブレスレディ)を追加。太さも25cが標準となり、28c以上を好む選手も多くなっている。流行はよりワイドタイヤへと向かう傾向にあり、同時にフックレスリムの登場によりHL対応も進めてきた。また同様にクリンチャータイプのASPITEも並行進化させてきた。

孫崎大樹(キナンレーシングチーム)のホイールにセットされたFORMULA PROは25C photo:Makoto AYANO

今回のモデルチェンジでFORMURA PROはついに第6世代へと突入する。その第6世代において、iRCが掲げるのが「転がり抵抗の軽減」「5代目を踏襲したコーナーリング性能」「耐久性、耐摩耗性の向上」「嵌合性の改善」の5つのキーコンセプトだ。

なかでも最大のセールスポイントとなるのが転がり抵抗の大幅な軽減だ。転がり抵抗の軽減は現在のレーシングタイヤの大きなトレンド。第5世代まではグリップ重視だったFORMURA PROもこの流れを取り入れ、より軽く転がり、速く走れるタイヤを目指した。

第6世代 FORMULA PROの新パターン

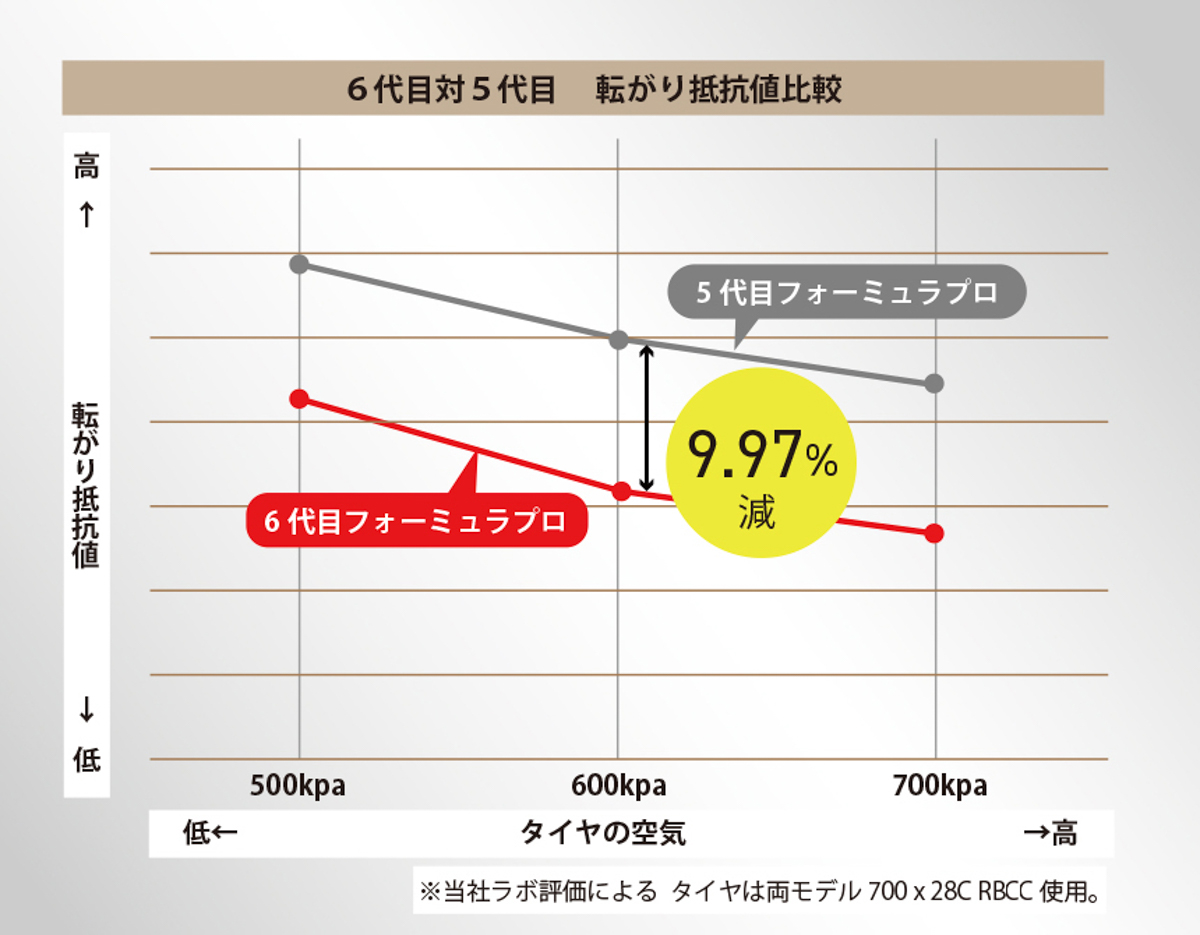

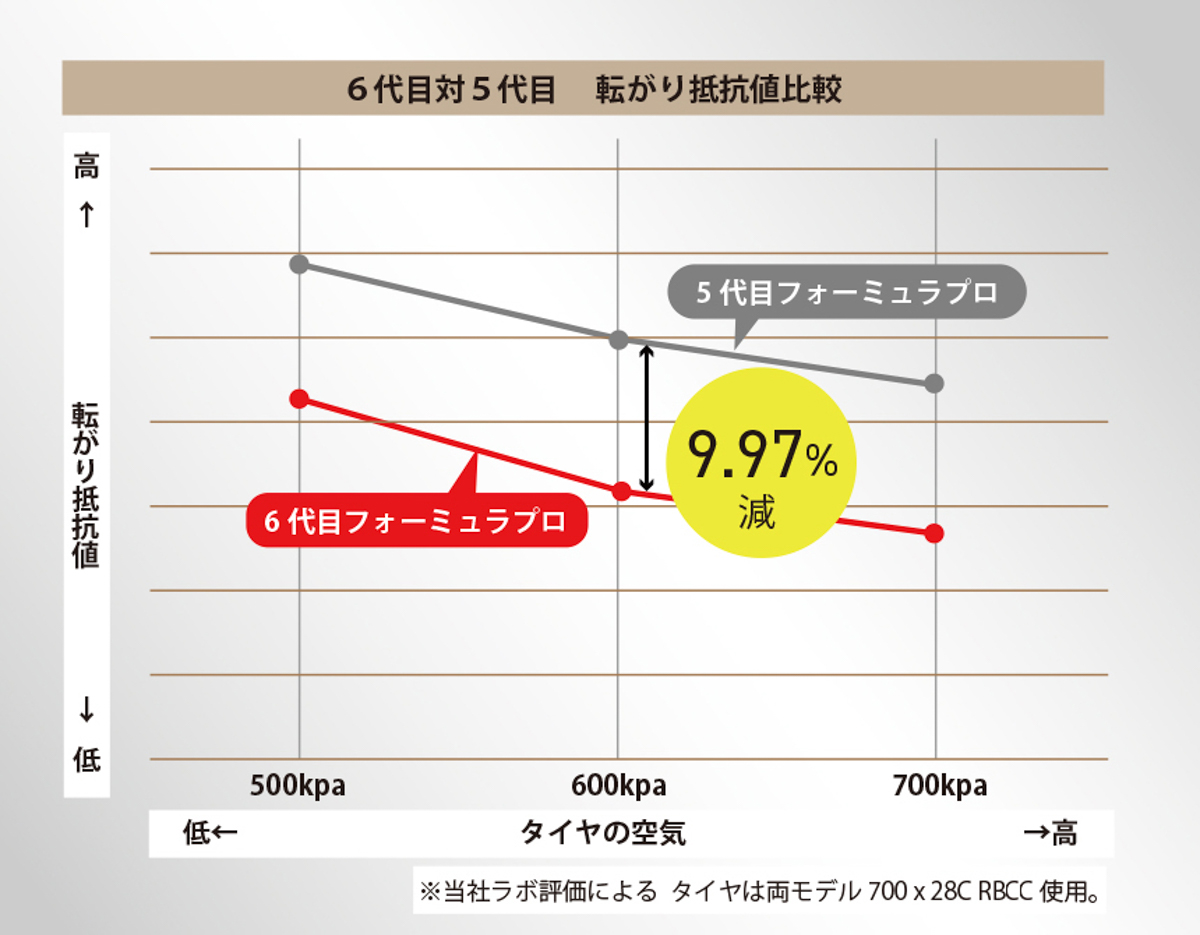

トレッドにはデュアルコンパウンドを採用。センタートレッド部にシリカとカーボンの2素材をミックスしたハイブリッド配合により転がり抵抗を軽減。カーボンで補強することで反発性を高めて転がり抵抗を低く抑えつつ、シリカによりウェット時のグリップ特性を高め、落ち着いた挙動や第5世代と変わらない高いグリップを併せ持つ性能を実現。また高温時の転がり抵抗を低く抑える効果もある。そしてセンタースリック&フィシュボーンパターンとの相乗効果によって、転がり抵抗が前モデル比で9.97%軽減されたという。

FORMULA PRO第5世代と第6世代の転がり抵抗比較

デュアルトレッドのサイド部分にはグリップ力に実績があるRBCC²を採用、前作で強化されたグリップ力は引き継がれている。米ぬか由来の成分「硬質多孔性炭素素材RBセラミック粒子」 を配合したRBCC²は、雨のツール・ド・おきなわの路面などでも滑らないことで高評価を得てきたiRC独自のコンパウンドだ。

新設計のセンタースリック&フィッシュボーンパターンはここでも効果を発揮し、コーナリング時にバイクを傾けるに従いグリップが自然に増し、トレッド表面のムービングを抑制することで、0~30度のキャンバー角全域で第5世代と同等か、それ以上のコーナリングフォースを発生する。

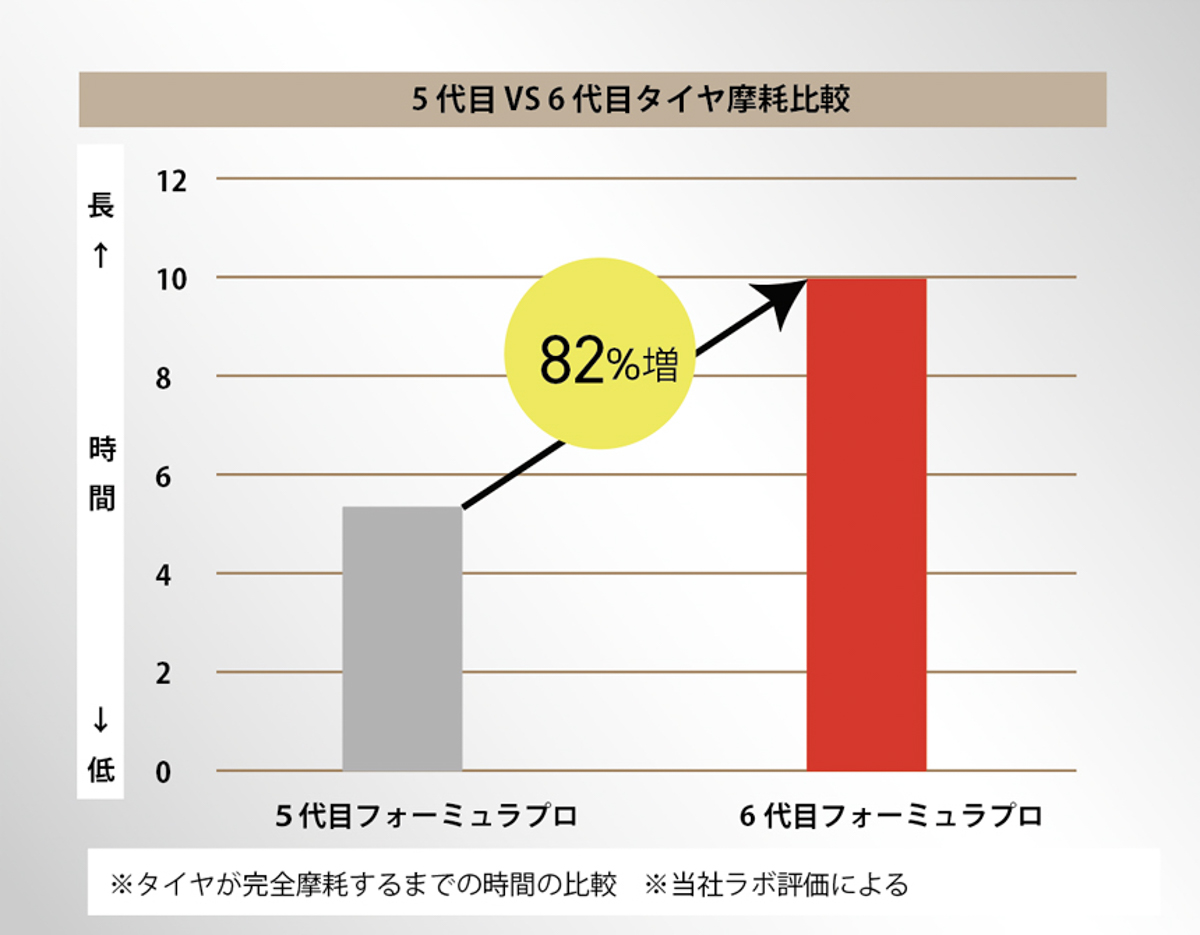

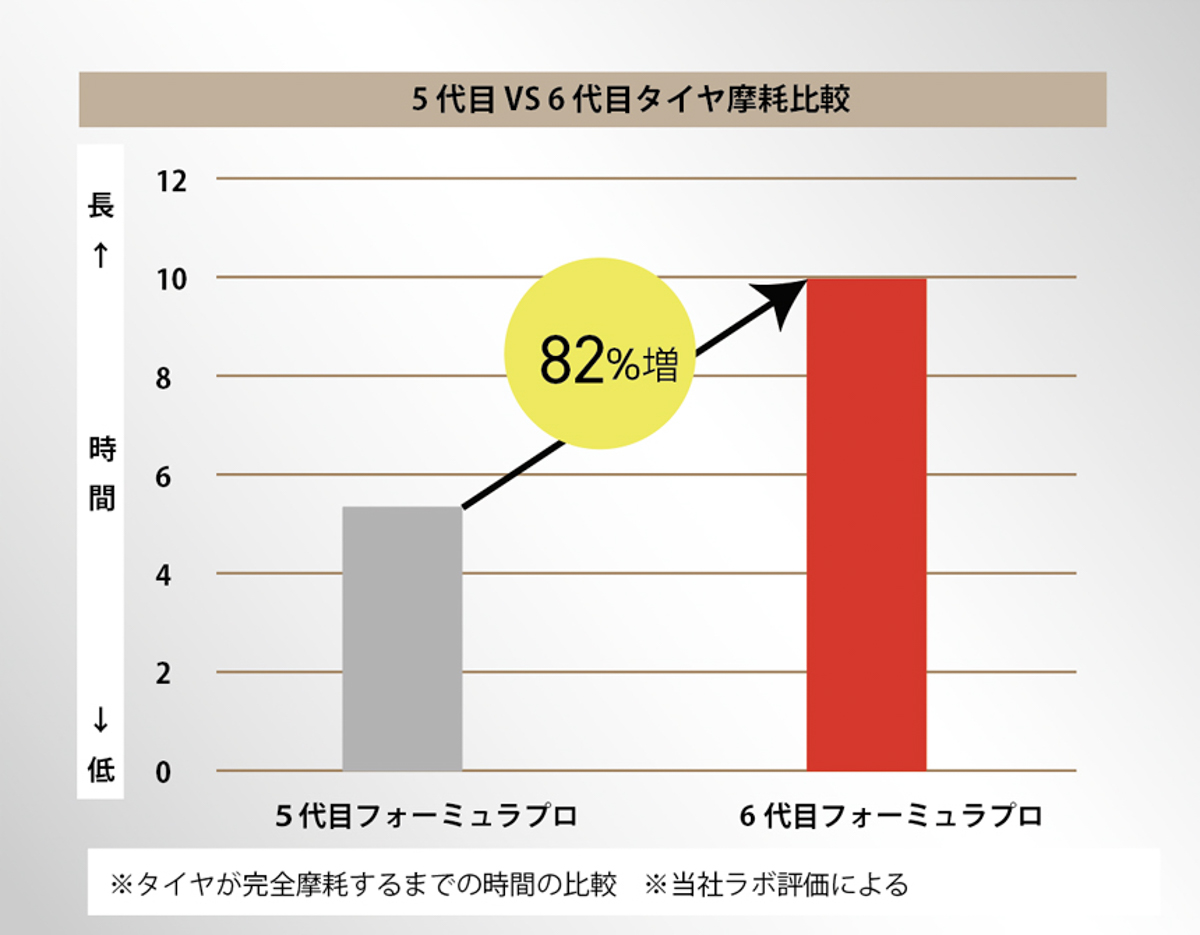

FORMULA PRO第5世代と第6世代の耐摩耗性比較

転がりの軽さとグリップ力に加え、第6世代のFORMULA PROは耐久性と耐摩耗性も向上している。 シリカ/カーボンハイブリッド補強配合は耐摩耗性にも大きく貢献しており、前世代のFORMULA PROとの比較でタイヤ寿命は約1.8倍にまで増加した。第5世代は少し摩耗が早いという声があった。これはグリップが良いことの裏返しでもあるのだが、新配合トレッドにより、高性能がより長く持続するレーシングタイヤになった。

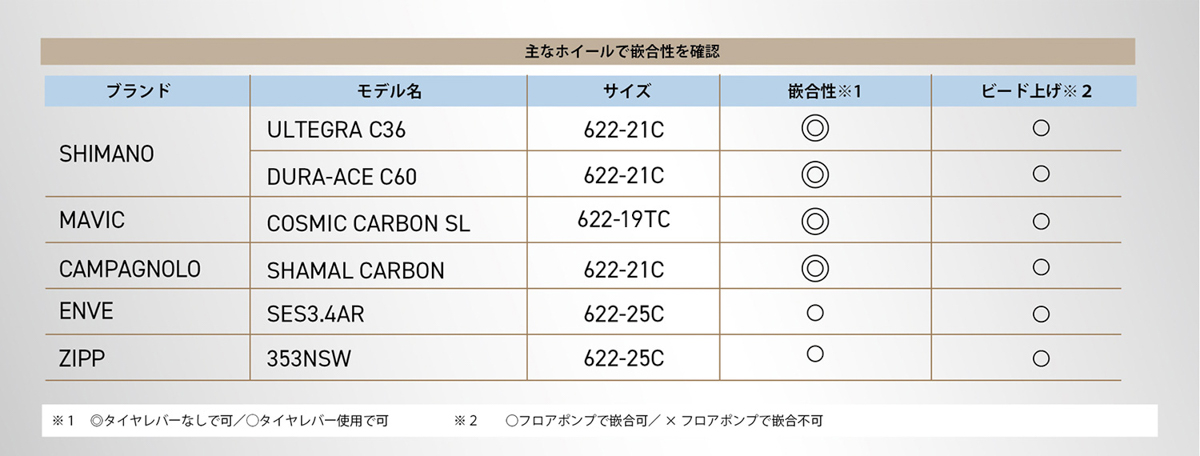

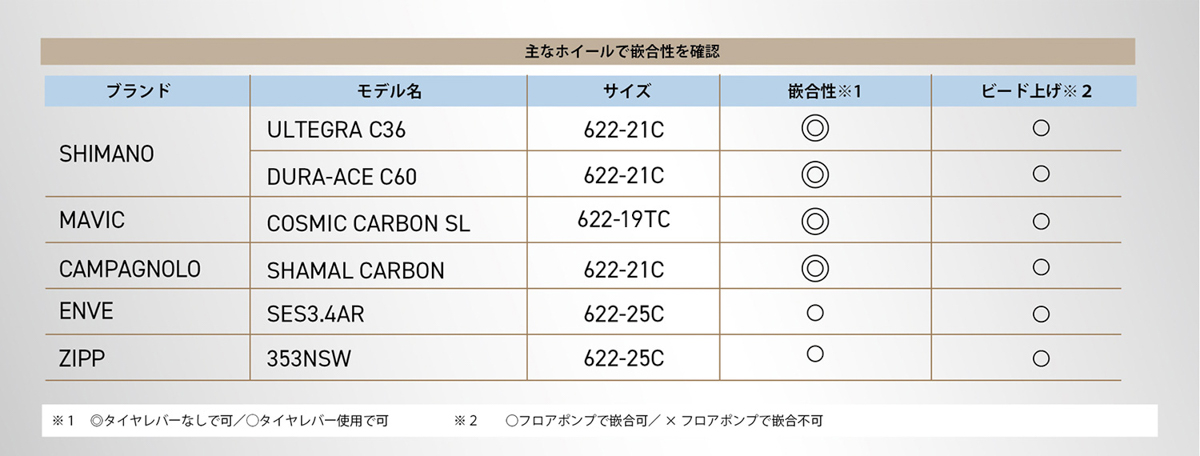

新ETRTO規格によってタイヤの設計寸法や製法を見直し、リムとの嵌合性が大幅に改善されたのも特徴だ。すでに多くのメジャーブランドのホイールで嵌合性が確認されており、よりチューブレスタイヤの運用がしやすくなっているという。

メジャーブランド製ホイールとの嵌合性を確認した

また、推奨空気圧を落とすことでフックレス対応を謳うブランドも多いなか、iRCでは特にビード部分の構造を強化することでフックレス対応モデルとしているため、幅広いセッティングでフックレス運用が可能となっている。

ワイドリム&ワイドタイヤ化が進む今のトレンドに合わせて低めの空気圧に設定、ビードの寸法や材料も最適化した。5代目は「嵌めるのがキツい」「嵌めるのは簡単でも外しにくい」といった現場のネガティブな声を拾い、問題を改善した。

嵌合テストには女性スタッフの瀬古遥加さんがあたった。「あえて女性の私ができるかどうかを確かめました」 photo:Makoto AYANO

シマノ、カンパニョーロ、マヴィック、フルクラム、ENVE、ZIPPなど大手ホイールブランドのホイールの各メーカーや取り扱い代理店等を訪問し、技術者とともに実際に嵌め込み・取り外しを行い、タイヤレバーを使用する必要があるか、あるいはフロアポンプでビードが上がるかなどについてもチェック。他ブランドのホイールにおいても継続的にチェックを進めている。

豊富なラインナップを誇るiRC FORMULA PRO photo:Makoto AYANO

重量に関しては、FORMULA PRO TL RBCCは25Cで270g、28Cで310gであるのに対し、FORMULA PRO TLR S-LIGHTは25Cで220g、28Cで255g。TLRはTLと比べて約50g以上軽量化されているため、ロードレースやヒルクライムに参加するサイクリストにとって強い味方になってくれるだろう(ただしTLRはシーラントを使用する必要がある)。

タイヤ幅は25C、28C、30C、32Cの4サイズがラインアップされる。カラーはモデルによりブラックとタンカラーの2色展開となっているため、愛車のカラーともコーディネイトしやすい。なお価格は11,000円(税込)で統一されている。

FORMULA PRO開発チーフの山田浩志さん photo:Makoto AYANO

――魚の骨と名付けた「フィッシュボーンパターン」がこのような紋様になっている理由を教えて下さい。

山田:転がり抵抗を軽くしつつ、コーナリングでバイクを傾けていく際にグリップ力が増していくようなパターンです。「キャンバースラスト」と呼んでいますが、タイヤは傾いた方に曲がっていく力が発生していきます。他社製品についても評価していますが、バイクを傾けるに連れて抵抗が増えていくようなパターンは概ねユーザーの印象も良い傾向がありますね。センタースリックについては、今回は耐摩耗を狙っています。

フィッシュボーンパターンを採用したFORMULA PRO 6th Gen photo:Makoto AYANO

――パンクが少ない要因として「トレッドに小石や砂が付着しにくい」という孫崎選手のコメントがありました。その理由はありますか?

山田:考えられるのはセンター部のコンパウンドが前世代のグハイリップを狙ったものでなく、今回は転がり抵抗の軽さを狙ったものであることがひとつ。そしてセンターをスリックパターンにしたことで表面積が減りますから、それらによって異物を拾いにくくなっていると思われます。新配合によるゴム質も、手触りでいえば前世代がモチモチしていたのに対し、第6世代はサラサラしている感じですね。配合されている老化防止剤の滲出も少ないものになっていて、それが異物の付着を少なくしているとも考えられます。

トレッドを触ってみると第5世代とは手触りが違っている photo:Makoto AYANO

――コーナリング性能とグリップ性能は同じ性能のようにも思えますが、どう設計していますか?

山田:グリップが良いというのはもちろん重要ですが、コーナリングの際にバイクを倒してキャンバー角が増えていったときに、それに比例してコーナリングフォースがあがってくるということに着目して開発しています。グリップの上がり方が比例していること、急に抜けないこと、キャンバー角の増加に比例してグリップ力も右肩上がりに増加していくように。安定していること、ビビリが発生しないこと、ライダーが期待するグリップ感に一致していることなど、ライダーの期待にシンクロする、フィーリングの良いタイヤになるように考えて設計しています。

バイクを傾けるに連れてグリップが自然に立ち上がることが重要だという photo:Makoto AYANO

――今回の新型FORMULA PROについては転がり抵抗の軽減とグリップ力の確保の「相反する要素」のせめぎ合いが開発のキモであるように感じました。どのような開発でしたか?

山田:第5世代までは弊社にまだ 路面特性試験機が無かったので、どちらかというとコンパウンド単体でみたときのグリップ力や、それに対しての選手の評価を照らし合わせて開発していました。第6世代からは開発に投入した路面特性試験機を用いて、キャンバー角に応じて変化するコーナリングフォースと、それに対して選手がどう感じているかを照合しながら開発することができるようになりました。それが結晶したのが第6世代FORMULA PROです。

――他社のほとんどがチューブレスレディ「TLR」に舵を切るなか、あえてピュアチューブレス「TL」をラインアップするところにiRCの気概を感じます。

山田:弊社iRCタイヤの販売傾向としてもTLが多く、ユーザーさんからの期待を反映した結果であると思っています。また、他社がTLRに舵を切ったことで、選択肢が少ないTLの需要が弊社のFORMULA PRO TLに集中した結果でもあると思っています。

iRC FORMULA PRO 6th Gen. photo:Makoto AYANO

――iRCではTLとTLRのどちらを重視していますか? 両方同じでしょうか?

山田:工場から出荷する製品としての状態で完成度が高いということで、やっぱり「チューブレスは本来あるべきもの」という考えが弊社にはあります。シーラントとの相性や、ユーザーによる施工によって性能差が生じてしまうTLRよりも、TLのほうが工業製品として完成されたものである、と。そしてタイヤの軽量化を追求するにしても、チューブレスタイヤを進化させることで軽くするのが本来あるべき姿だと思っています。

ただ一方でTLRが欲しいユーザーが確実に居ますので、その要望に応えることも必要です。他社との競争という意味でもそれは無視できず、軽視はしていません。ただ流体であるシーラントはタイヤ内部で抵抗となるため、チューブレスのほうが転がり抵抗が少ないという測定結果がありますし、パンクした際の安全性の高さもチューブレスに優位性があるので、TLの開発は今後も止めない方針です。

――そしてFORMULA PROはTLRの重量が軽いのも特筆すべきことだと思います。軽さの秘密はどこにありますか?

「耐パンク性を犠牲にした薄いトレッドにはリスクが有る」

弊社はそこは手を付けず、トレッドゴムはしっかりと耐パンク性がある厚さのままで、他の要素で軽量化を図っています。おもには180TPIケーシングの薄さと軽さ、そして余分な無駄なゴムを使わないという構造上の製法で勝負しています。

再び他社のタイヤをみると、以前はチューブレスとしての開発を進めていたのに、ほとんどクリンチャーと同じような構造で、空気保持はシーラントに完全に任せるような簡素的な構造に変化してきた。それがもとでエア漏れなど様々な問題が発生してきました。それが再び空気保持層をプラスする構造に戻りつつある。しかし弊社は最初からTLを基本に進化させてきたぶん、ビードの構造や気密性、空気保持性、シーラントの保持性などの性能を省かずに進化させてきました。そうしたTLを長く造ってきた技術の蓄積によって、他社より優れている面もあるのだと思っています。

様々な使用状況にあわせて豊富なタイプとラインナップを揃える photo:Makoto AYANO

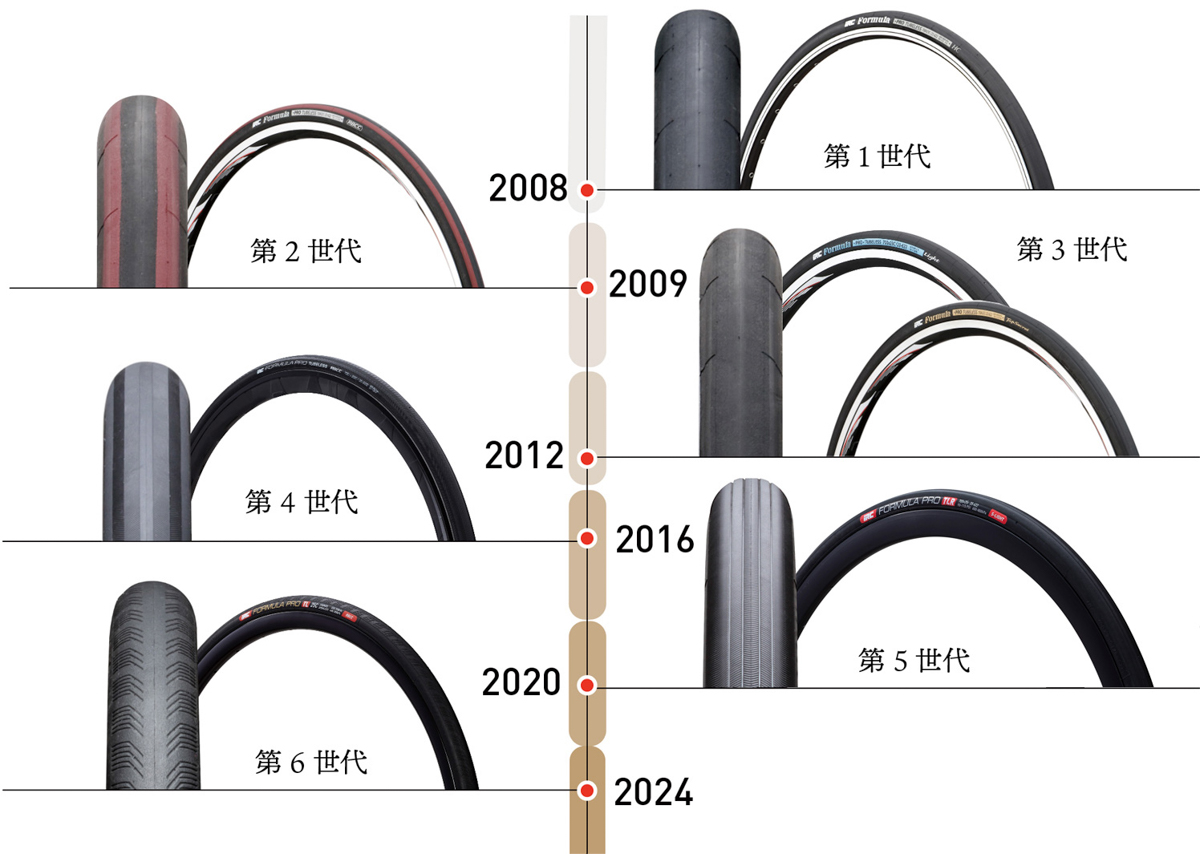

初代から歴代モデルのFORMULA PRO photo:Makoto AYANO

iRC入社以前はMTBクロスカントリーのエリートライダーだった経歴を持つ開発チーフの山田浩志さんは、当時を振り返りつつ、FORMULA PROの初代から第5世代までの開発の歴史について次のように説明する。

iRCがロードチューブレスタイヤ開発の構想を練っている頃、欧州で開催されたユーロバイク視察で欧米ブランドによるロードチューブレス展開の兆しを嗅ぎつける。その後ツール・ド・フランスにプロトタイプが投入されるなど、「他社も考えていることは同じ。急がなければ」と、開発に専念することに。

当時もっともネックだったのはビードの開発だった。MTB用と違って700Cのロードホイールは径が大きく、圧が高いという難しさがある。しかもタイヤが手で取り外しでき、バーストしない高い強度を備えたビード素材を探すうち、東洋紡製のZ-PBO繊維=ザイロンにたどり着く。初期より開発チーフだった山田さんは「ザイロン採用のビード開発がもっとも大きな技術的転換点かつ成功だった」と話す。

しかし高強度のザイロンは価格が高く、よって製造コストが高くつくため、カーボンやアラミド製のビードを採用するメーカーもある。iRCでもカーボンを採用したビードでの試作品をつくったが、折りたたみ時についた折癖がもとでビードが高圧に負けて破断、バーストにつながった事例があったため、ザイロンを採用することに決めた。それ以来バースト等の事故は起こっていないという。先日、山田さんが東洋紡の技術者と改めて意見交換したが、今でもザイロンを凌ぐ強度の繊維は開発されていないという。

2006年に第1世代のFORMULA PROをリリース。2007年には「安全性」「気密性」「メンテナンス(嵌合)性」が評価されグッドデザイン賞を受賞。2008年にはHC/SC(ハードコンパウンド/ソフトコンパウンド)の発売を開始するとともに、チューブタイプ(クリンチャー)も発売した。

iRC FORMULA PRO 初代からの変遷

2009年には第2世代FORMULA PROにリニューアル。転がり抵抗の軽さに特化した超低抵抗タイヤのTop Secret、RBCC、X-Guardの3モデルを発売。また、作業性に優れたチューブレス専用タイヤレバーを開発し、発売。これは現在も好評で継続販売しているおなじみの赤いタイヤレバーだ。

続いて2010年には180TPIの超高密度・軽量ナイロンケーシングを採用した、当時世界最軽量240gのTLタイヤ「Light」を発売。

2012年には第3世代に。RBCC、X-Guardなどすべてのモデルに軽量な180TPIケーシングを採用。嵌合性も大幅に改善し、より軽量でリムに組み付けやすくなった。ちなみに180TPIケーシングはナイロンケーシングとしては現在でも最も高密度な織りであり、他社がケーシングの2枚重ねで300TPI等と謳っているものを凌ぐ高密度な織りで、しなやかさと薄さ、強さを併せもっているという。

NIPPOヴィーニファンティーニの選手が使用したFORMULA PROチューブレス photo:Makoto.AYANO

2013年に25Cサイズを追加。2014年からはUCIプロチームのNIPPOヴィーニファンティーニに供給を開始。欧州トップレースやジロ・デ・イタリアにも実戦投入される。当時はチューブラータイヤ全盛期であり、当初はチームに供給されているホイールの制約もあり、チューブレスタイヤはなかなか使用されなかったが、チームリーダーのダミアーノ・クネゴ(2004年ジロ・デ・イタリア覇者)がチューブレスを好んだこともあり、徐々に使用頻度が上がっていった。

タイヤには強いこだわりを持つダミアーノ・クネゴ。雨のレース前にはタイヤ回りを念入りにチェック photo:Makoto.AYANO

石畳のレースで鍛えられたFORMULA PRO。欧州プロレースで使用実績を重ねた photo:Makoto.AYANO

チームからの実戦フィードバックを受け、2017年にかけて3モデルすべてがフルモデルチェンジして誕生したのが第4世代だ。全モデルに28Cが追加されることに。同時に瞬間パンク修理剤FAST RESPAWN(ファストリスポーン)の発売を開始。追って同社ロードタイヤ初のチューブレスレディ「S-Light」も発売。

第5世代ではチューブレスのRBCC、X-Guardをモデルチェンジ。そして全モデルに30Cをラインアップ。2022年にはフックレスリムへ対応した。以上が前モデルの第5世代までの開発のおもな流れだ。

なおFORMULA PRO初代モデルの頃よりチューブタイプ(クリンチャー)のASPITEの開発も同時並行で進んできている。チューブレスとクリンチャー、それぞれ相互の技術からメリットを引き出し、応用することで共に進化させてきたのがiRCのロード用レーシングタイヤだ。

ロード用チューブレスタイヤのパイオニアとしても知られる日本のタイヤブランド、iRC。新型チューブレスタイヤ「FORMULA PRO」は今年8月に第6世代として生まれ変わった。

FORMULA PRO初代モデルのデビューは今を遡ること16年前。2008年の登場以来、モデルチェンジごとにその性能を底上げしてきた。ハイグリップ仕様の「RBCC」や耐パンク性能にフォーカスを当てた「X-GUARD」、軽量性に重きを置いた「Light」など、様々なバリエーションも登場し、iRCのフラッグシップ・チューブレスタイヤとして確固たる地位を築いてきた。

前モデルの第5世代からはTLR(チューブレスレディ)を追加。太さも25cが標準となり、28c以上を好む選手も多くなっている。流行はよりワイドタイヤへと向かう傾向にあり、同時にフックレスリムの登場によりHL対応も進めてきた。また同様にクリンチャータイプのASPITEも並行進化させてきた。

今回のモデルチェンジでFORMURA PROはついに第6世代へと突入する。その第6世代において、iRCが掲げるのが「転がり抵抗の軽減」「5代目を踏襲したコーナーリング性能」「耐久性、耐摩耗性の向上」「嵌合性の改善」の5つのキーコンセプトだ。

なかでも最大のセールスポイントとなるのが転がり抵抗の大幅な軽減だ。転がり抵抗の軽減は現在のレーシングタイヤの大きなトレンド。第5世代まではグリップ重視だったFORMURA PROもこの流れを取り入れ、より軽く転がり、速く走れるタイヤを目指した。

トレッドにはデュアルコンパウンドを採用。センタートレッド部にシリカとカーボンの2素材をミックスしたハイブリッド配合により転がり抵抗を軽減。カーボンで補強することで反発性を高めて転がり抵抗を低く抑えつつ、シリカによりウェット時のグリップ特性を高め、落ち着いた挙動や第5世代と変わらない高いグリップを併せ持つ性能を実現。また高温時の転がり抵抗を低く抑える効果もある。そしてセンタースリック&フィシュボーンパターンとの相乗効果によって、転がり抵抗が前モデル比で9.97%軽減されたという。

デュアルトレッドのサイド部分にはグリップ力に実績があるRBCC²を採用、前作で強化されたグリップ力は引き継がれている。米ぬか由来の成分「硬質多孔性炭素素材RBセラミック粒子」 を配合したRBCC²は、雨のツール・ド・おきなわの路面などでも滑らないことで高評価を得てきたiRC独自のコンパウンドだ。

新設計のセンタースリック&フィッシュボーンパターンはここでも効果を発揮し、コーナリング時にバイクを傾けるに従いグリップが自然に増し、トレッド表面のムービングを抑制することで、0~30度のキャンバー角全域で第5世代と同等か、それ以上のコーナリングフォースを発生する。

転がりの軽さとグリップ力に加え、第6世代のFORMULA PROは耐久性と耐摩耗性も向上している。 シリカ/カーボンハイブリッド補強配合は耐摩耗性にも大きく貢献しており、前世代のFORMULA PROとの比較でタイヤ寿命は約1.8倍にまで増加した。第5世代は少し摩耗が早いという声があった。これはグリップが良いことの裏返しでもあるのだが、新配合トレッドにより、高性能がより長く持続するレーシングタイヤになった。

新ETRTO規格によってタイヤの設計寸法や製法を見直し、リムとの嵌合性が大幅に改善されたのも特徴だ。すでに多くのメジャーブランドのホイールで嵌合性が確認されており、よりチューブレスタイヤの運用がしやすくなっているという。

また、推奨空気圧を落とすことでフックレス対応を謳うブランドも多いなか、iRCでは特にビード部分の構造を強化することでフックレス対応モデルとしているため、幅広いセッティングでフックレス運用が可能となっている。

ワイドリム&ワイドタイヤ化が進む今のトレンドに合わせて低めの空気圧に設定、ビードの寸法や材料も最適化した。5代目は「嵌めるのがキツい」「嵌めるのは簡単でも外しにくい」といった現場のネガティブな声を拾い、問題を改善した。

シマノ、カンパニョーロ、マヴィック、フルクラム、ENVE、ZIPPなど大手ホイールブランドのホイールの各メーカーや取り扱い代理店等を訪問し、技術者とともに実際に嵌め込み・取り外しを行い、タイヤレバーを使用する必要があるか、あるいはフロアポンプでビードが上がるかなどについてもチェック。他ブランドのホイールにおいても継続的にチェックを進めている。

豊富なタイプとラインナップ

第6世代のFORMULA PROはハイグリップモデルの「RBCC」と耐パンクモデル「X-GUARD」、軽量モデル「S-LIGHT」の3種類がラインアップされる。RBCCとX-GUARDはチューブレス(TL)、S-LIGHTはチューブレスレディ(TLR)の仕様だ。

重量に関しては、FORMULA PRO TL RBCCは25Cで270g、28Cで310gであるのに対し、FORMULA PRO TLR S-LIGHTは25Cで220g、28Cで255g。TLRはTLと比べて約50g以上軽量化されているため、ロードレースやヒルクライムに参加するサイクリストにとって強い味方になってくれるだろう(ただしTLRはシーラントを使用する必要がある)。

タイヤ幅は25C、28C、30C、32Cの4サイズがラインアップされる。カラーはモデルによりブラックとタンカラーの2色展開となっているため、愛車のカラーともコーディネイトしやすい。なお価格は11,000円(税込)で統一されている。

開発チーフの山田さんに聞く新型FORMULA PRO 開発のポイント

――魚の骨と名付けた「フィッシュボーンパターン」がこのような紋様になっている理由を教えて下さい。

山田:転がり抵抗を軽くしつつ、コーナリングでバイクを傾けていく際にグリップ力が増していくようなパターンです。「キャンバースラスト」と呼んでいますが、タイヤは傾いた方に曲がっていく力が発生していきます。他社製品についても評価していますが、バイクを傾けるに連れて抵抗が増えていくようなパターンは概ねユーザーの印象も良い傾向がありますね。センタースリックについては、今回は耐摩耗を狙っています。

――パンクが少ない要因として「トレッドに小石や砂が付着しにくい」という孫崎選手のコメントがありました。その理由はありますか?

山田:考えられるのはセンター部のコンパウンドが前世代のグハイリップを狙ったものでなく、今回は転がり抵抗の軽さを狙ったものであることがひとつ。そしてセンターをスリックパターンにしたことで表面積が減りますから、それらによって異物を拾いにくくなっていると思われます。新配合によるゴム質も、手触りでいえば前世代がモチモチしていたのに対し、第6世代はサラサラしている感じですね。配合されている老化防止剤の滲出も少ないものになっていて、それが異物の付着を少なくしているとも考えられます。

――コーナリング性能とグリップ性能は同じ性能のようにも思えますが、どう設計していますか?

山田:グリップが良いというのはもちろん重要ですが、コーナリングの際にバイクを倒してキャンバー角が増えていったときに、それに比例してコーナリングフォースがあがってくるということに着目して開発しています。グリップの上がり方が比例していること、急に抜けないこと、キャンバー角の増加に比例してグリップ力も右肩上がりに増加していくように。安定していること、ビビリが発生しないこと、ライダーが期待するグリップ感に一致していることなど、ライダーの期待にシンクロする、フィーリングの良いタイヤになるように考えて設計しています。

――今回の新型FORMULA PROについては転がり抵抗の軽減とグリップ力の確保の「相反する要素」のせめぎ合いが開発のキモであるように感じました。どのような開発でしたか?

山田:第5世代までは弊社にまだ 路面特性試験機が無かったので、どちらかというとコンパウンド単体でみたときのグリップ力や、それに対しての選手の評価を照らし合わせて開発していました。第6世代からは開発に投入した路面特性試験機を用いて、キャンバー角に応じて変化するコーナリングフォースと、それに対して選手がどう感じているかを照合しながら開発することができるようになりました。それが結晶したのが第6世代FORMULA PROです。

――他社のほとんどがチューブレスレディ「TLR」に舵を切るなか、あえてピュアチューブレス「TL」をラインアップするところにiRCの気概を感じます。

山田:弊社iRCタイヤの販売傾向としてもTLが多く、ユーザーさんからの期待を反映した結果であると思っています。また、他社がTLRに舵を切ったことで、選択肢が少ないTLの需要が弊社のFORMULA PRO TLに集中した結果でもあると思っています。

――iRCではTLとTLRのどちらを重視していますか? 両方同じでしょうか?

山田:工場から出荷する製品としての状態で完成度が高いということで、やっぱり「チューブレスは本来あるべきもの」という考えが弊社にはあります。シーラントとの相性や、ユーザーによる施工によって性能差が生じてしまうTLRよりも、TLのほうが工業製品として完成されたものである、と。そしてタイヤの軽量化を追求するにしても、チューブレスタイヤを進化させることで軽くするのが本来あるべき姿だと思っています。

ただ一方でTLRが欲しいユーザーが確実に居ますので、その要望に応えることも必要です。他社との競争という意味でもそれは無視できず、軽視はしていません。ただ流体であるシーラントはタイヤ内部で抵抗となるため、チューブレスのほうが転がり抵抗が少ないという測定結果がありますし、パンクした際の安全性の高さもチューブレスに優位性があるので、TLの開発は今後も止めない方針です。

――そしてFORMULA PROはTLRの重量が軽いのも特筆すべきことだと思います。軽さの秘密はどこにありますか?

弊社はそこは手を付けず、トレッドゴムはしっかりと耐パンク性がある厚さのままで、他の要素で軽量化を図っています。おもには180TPIケーシングの薄さと軽さ、そして余分な無駄なゴムを使わないという構造上の製法で勝負しています。

再び他社のタイヤをみると、以前はチューブレスとしての開発を進めていたのに、ほとんどクリンチャーと同じような構造で、空気保持はシーラントに完全に任せるような簡素的な構造に変化してきた。それがもとでエア漏れなど様々な問題が発生してきました。それが再び空気保持層をプラスする構造に戻りつつある。しかし弊社は最初からTLを基本に進化させてきたぶん、ビードの構造や気密性、空気保持性、シーラントの保持性などの性能を省かずに進化させてきました。そうしたTLを長く造ってきた技術の蓄積によって、他社より優れている面もあるのだと思っています。

FORMULA PRO 第5世代までの歴史を振り返る

iRCがスポーツバイク用チューブレスタイヤの開発に着手したのは2000年前期のこと。当時MTBレーシングタイヤでは大きなシェアを取っていたiRCのタイヤ。それ以前にはオートバイタイヤを長年にわたり生産してきたノウハウをもって他社に先駆けてチューブレスタイヤを展開していた。

iRC入社以前はMTBクロスカントリーのエリートライダーだった経歴を持つ開発チーフの山田浩志さんは、当時を振り返りつつ、FORMULA PROの初代から第5世代までの開発の歴史について次のように説明する。

iRCがロードチューブレスタイヤ開発の構想を練っている頃、欧州で開催されたユーロバイク視察で欧米ブランドによるロードチューブレス展開の兆しを嗅ぎつける。その後ツール・ド・フランスにプロトタイプが投入されるなど、「他社も考えていることは同じ。急がなければ」と、開発に専念することに。

当時もっともネックだったのはビードの開発だった。MTB用と違って700Cのロードホイールは径が大きく、圧が高いという難しさがある。しかもタイヤが手で取り外しでき、バーストしない高い強度を備えたビード素材を探すうち、東洋紡製のZ-PBO繊維=ザイロンにたどり着く。初期より開発チーフだった山田さんは「ザイロン採用のビード開発がもっとも大きな技術的転換点かつ成功だった」と話す。

しかし高強度のザイロンは価格が高く、よって製造コストが高くつくため、カーボンやアラミド製のビードを採用するメーカーもある。iRCでもカーボンを採用したビードでの試作品をつくったが、折りたたみ時についた折癖がもとでビードが高圧に負けて破断、バーストにつながった事例があったため、ザイロンを採用することに決めた。それ以来バースト等の事故は起こっていないという。先日、山田さんが東洋紡の技術者と改めて意見交換したが、今でもザイロンを凌ぐ強度の繊維は開発されていないという。

2006年に第1世代のFORMULA PROをリリース。2007年には「安全性」「気密性」「メンテナンス(嵌合)性」が評価されグッドデザイン賞を受賞。2008年にはHC/SC(ハードコンパウンド/ソフトコンパウンド)の発売を開始するとともに、チューブタイプ(クリンチャー)も発売した。

2009年には第2世代FORMULA PROにリニューアル。転がり抵抗の軽さに特化した超低抵抗タイヤのTop Secret、RBCC、X-Guardの3モデルを発売。また、作業性に優れたチューブレス専用タイヤレバーを開発し、発売。これは現在も好評で継続販売しているおなじみの赤いタイヤレバーだ。

続いて2010年には180TPIの超高密度・軽量ナイロンケーシングを採用した、当時世界最軽量240gのTLタイヤ「Light」を発売。

2012年には第3世代に。RBCC、X-Guardなどすべてのモデルに軽量な180TPIケーシングを採用。嵌合性も大幅に改善し、より軽量でリムに組み付けやすくなった。ちなみに180TPIケーシングはナイロンケーシングとしては現在でも最も高密度な織りであり、他社がケーシングの2枚重ねで300TPI等と謳っているものを凌ぐ高密度な織りで、しなやかさと薄さ、強さを併せもっているという。

2013年に25Cサイズを追加。2014年からはUCIプロチームのNIPPOヴィーニファンティーニに供給を開始。欧州トップレースやジロ・デ・イタリアにも実戦投入される。当時はチューブラータイヤ全盛期であり、当初はチームに供給されているホイールの制約もあり、チューブレスタイヤはなかなか使用されなかったが、チームリーダーのダミアーノ・クネゴ(2004年ジロ・デ・イタリア覇者)がチューブレスを好んだこともあり、徐々に使用頻度が上がっていった。

チームからの実戦フィードバックを受け、2017年にかけて3モデルすべてがフルモデルチェンジして誕生したのが第4世代だ。全モデルに28Cが追加されることに。同時に瞬間パンク修理剤FAST RESPAWN(ファストリスポーン)の発売を開始。追って同社ロードタイヤ初のチューブレスレディ「S-Light」も発売。

第5世代ではチューブレスのRBCC、X-Guardをモデルチェンジ。そして全モデルに30Cをラインアップ。2022年にはフックレスリムへ対応した。以上が前モデルの第5世代までの開発のおもな流れだ。

なおFORMULA PRO初代モデルの頃よりチューブタイプ(クリンチャー)のASPITEの開発も同時並行で進んできている。チューブレスとクリンチャー、それぞれ相互の技術からメリットを引き出し、応用することで共に進化させてきたのがiRCのロード用レーシングタイヤだ。

iRC FORMULA PRO

| 種類 | ハイグリップモデル「RBCC」 耐パンクモデル「X-GUARD」 軽量モデル「S-LIGHT」 |

| タイヤ幅 | 25C、28C、30C、32C |

| カラー | ブラック、タンカラー |

| 価格 | 11,000円(税込) |

提供:iRCタイヤ、 photo&text : Makoto AYANO