パナレーサーのGRAVELKINGは、グラベルカテゴリーにおいて世界でもトップシェアをとるベストセラータイヤで、まさにキングの名にふさわしい存在だ。今回は3月にフルリニューアルを遂げた新型GRAVELKINGを掘り下げるべく、開発者に製品デビューからこれまでの10年を振り返ってもらい、生まれ変わった新型GRAVELKINGの誕生秘話を語ってもらった。

GRAVELKINGの誕生は「グラベル」という概念がまだ世界に浸透していなかった2014年の春。北米を発信源として生まれたばかりのグラベルライド向けタイヤとして登場したGRAVELKINGは、当時は驚きと困惑をもって迎えられた。しかしそれから10年を経てグラベルライドはメジャーな地位を確立。グラベルタイヤの先駆けとして、多くのライダーの支持を集めてきたGRAVELKINGは、その名の通りグラベルの王者的な存在のタイヤに。世界に認められる日本製タイヤとして確かな人気とシェアを獲得するに至った。

今までにない新たなトレッドパターンのパナレーサー GRAVELKING X1 photo:Makoto AYANO

この10年間でタイヤやリムを巡る規格やサイズ周りの事情も変化してきた。とくに近年のワイドリム化や新ETRTO規格導入によりグラベルバイクの足回りも大きな変革を迫られることに。そして自由な乗り方が信条のグラベルライドでは、様々なスタイルでライドを楽しむユーザーが生まれ、そのスタイルはさらに多様化する傾向を見せている。

新GRAVELKINGは、そんな多様性に富むグラベルマーケットのニーズに応えるべく、従来からの強みを生かしながら性能向上を図る技術革新が導入された。グラベル専用「ZSG GRAVEL Compound」など新開発の素材を採用。さらに「BeadLock」でビードまわりをアップデート。新開発ケーシングの「R」スペック、そして新たなトレッドパターンの『GRAVELKING X1』がラインナップに加わった。

GRAVELKING X1 カット図 (c)パナレーサー

ラインナップはトレッドパターン別に、舗装路からライトな走りに適したスタンダードモデルの「GRAVELKING」、オンロードからグラベルまでカバーするハイブリッドの「GRAVELKING SS」、トラディショナルなブロックパターンの「GRAVELKING SK」、そしてよりアグレッシブでレーシーな新設計トレッドデザインによりあらゆる路面での直進性、トラクション性能の向上を図った「GRAVELKING X1」を追加し、全4トレッドパターンで展開することに。

GRAVELKING トレッド別に4種のラインナップ (c)パナレーサー

そして各パターンには、std(スタンダード)、+(プラス:耐パンク性能)、R(軽さ、しなやかさ)の3スペックのケーシングを揃えるに至った。

軽さとしなやかさ、乗り心地のよさにフォーカスした新ケーシングの「R」スペックは、チューブラータイヤで培った技術を応用し、stdスペック比で転がり抵抗を約9%低減、乗り心地を約5%向上している。

Unbound Gravel 2024で初展示されたGRAVELKINGシリーズ photo:Makoto AYANO

「+」スペックはサイドカットを含めた耐パンク性能の向上と、転がり抵抗を約31%低減、乗り心地を約6%向上させている。「std」スペックも転がり抵抗を約18%低減、乗り心地を約4%向上させている(いずれも従来比)。

リニューアルは単なる素材変更にとどまらず、TLR(チューブレスレディ)のセットアップ性も改善した。最新のグラベルマーケットに合わせた「BeadLock」を開発し、ビードまわりのアップデートを行うことでセットアップ性を改善。より取り付けやすく、ビードが上がりやすいといったユーザビリティも向上させ、全方位的に進化を遂げた。

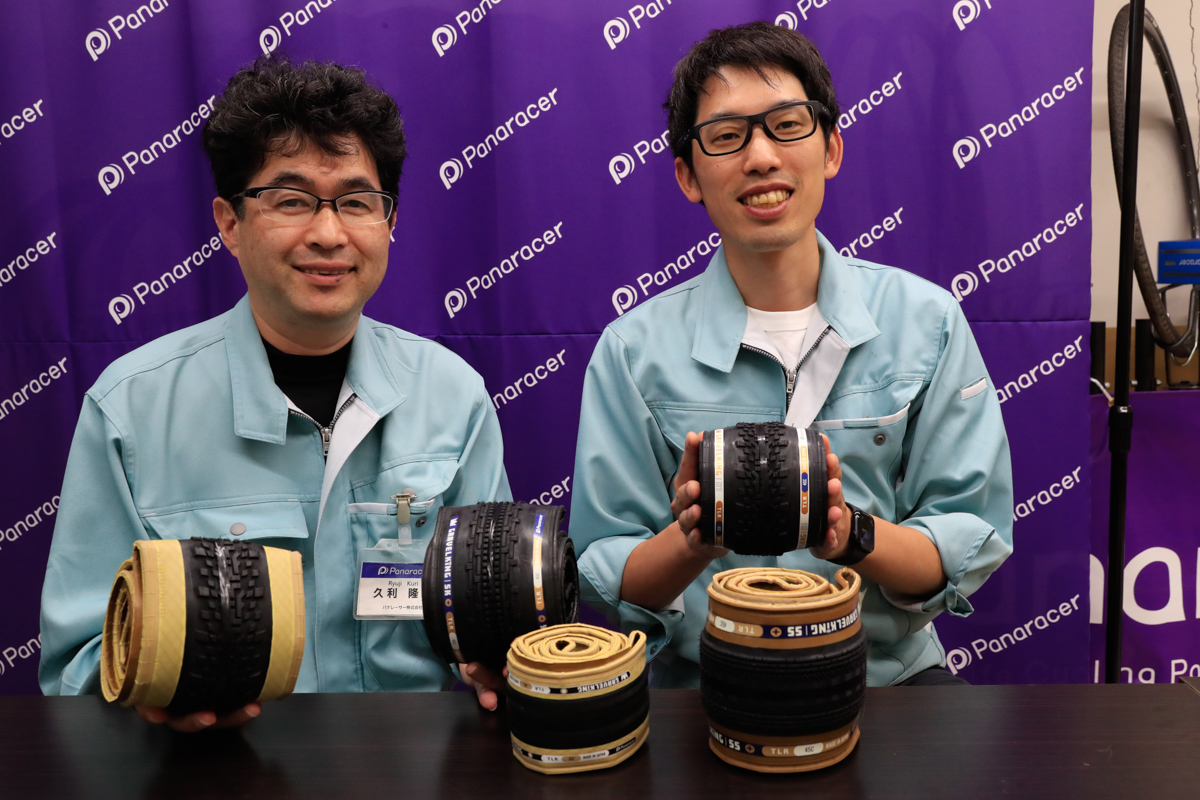

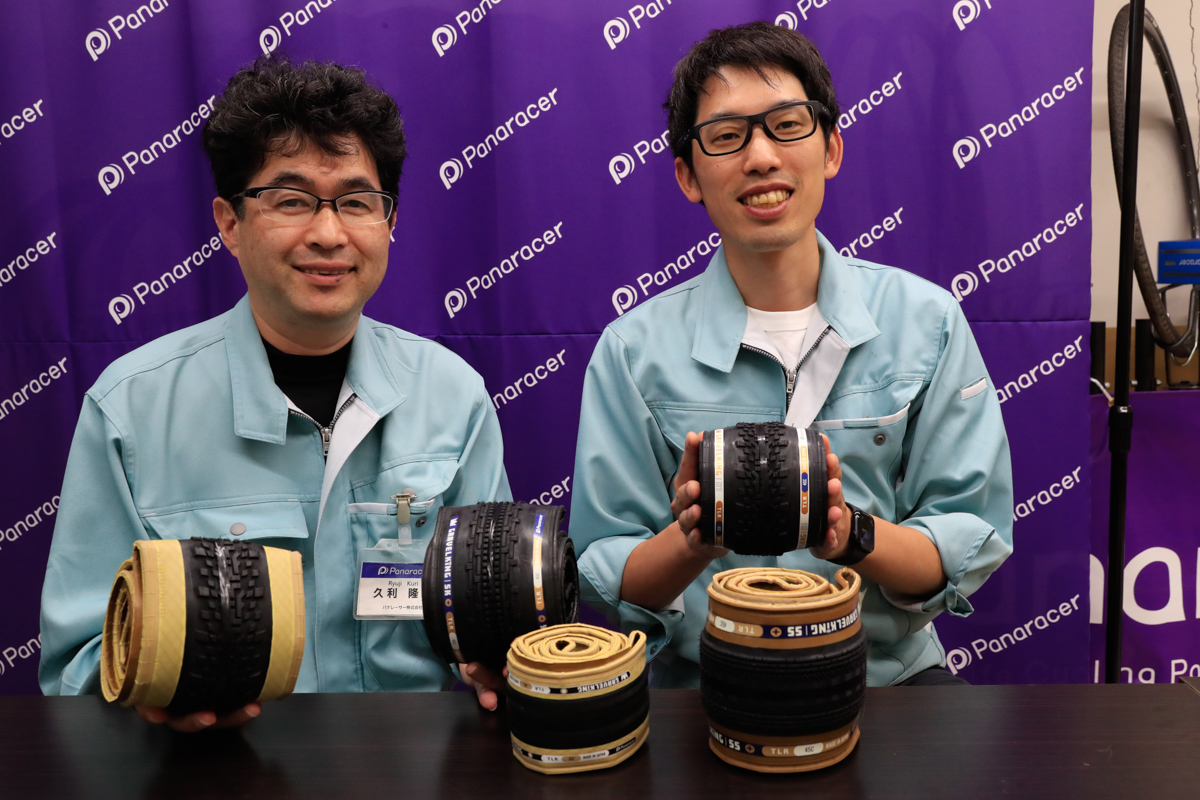

パナレーサー 製造・技術部の久利隆治さん(左)、マーケティング担当の三上勇輝さん(右) photo:Makoto AYANO

今回は兵庫県丹波市にあるパナレーサー本社工場を訪問し、グラベルキングの誕生時から開発に携わってきたという技術者の久利隆治さんにお話を伺った。なお、インタビューにはアメリカでのUnbound Gravelも走ったマーケティング担当の三上勇輝さんも同席し、補足してもらった。インタビュアーは綾野真(シクロワイアード編集長)がつとめる。

兵庫県丹波市市にあるパナレーサー本社工場 photo:Makoto AYANO

――久利さんはGRAVELKINGの初代モデルの開発当初から関わっておられるとのことですが、GRAVELKINGの誕生に至った当時のいきさつなどを教えて下さい。

久利:前モデルのGRAVELKINGの発表は2013年末のことでした。その当時は国内でも市販はしていましたが、ほぼアメリカ向けの製品でした。日本のグラベルマーケットはまだ小さく、おもにブルベを走る方に購入されていましたね。

開発当時を思い出しながらインタビューに応える技術者の久利隆治さん photo:Makoto AYANO

アメリカの田舎では舗装路の先がすぐグラベルになるんですが、「引き返すのは悔しいから、ちょっと太めのタイヤでそのまま走ってやる」というような人の希望を叶える製品でした。シクロクロスバイクでダートを走る人もいましたが、ロードバイク向けの製品でした。

――当時はまだグラベルロードといった車種は存在していませんでしたよね?

アメリカ各都市で開催されていたハンドメイドバイクの祭典 NAHBS photo:handmadebicycleshow

そこで、当時の我々の知見から「ロードタイヤだけどダートも走れる」というタイヤを考案し、GRAVELKINGと銘打って2014年春に売り出すことにしたんです。

最初のサイズは700✕23・26・28Cでした。当時まだロードレーサーの王道サイズが23Cだった時代です。フレームのクリアランスとキャリパーブレーキによっては28Cまでなんとか使えるという時代でしたが、シクロクロスバイクに32Cのロードタイヤを使うという人も居ましたね。

――グラベルはアメリカが発信源だった。その要望に応えたということですか。きっかけはどんな感じでしたか?

久利:アメリカのスタッフが「何か面白いコトが始まりそうだよ」と言うので、ハンドメイドショーに飛んだんです。そこには日本では想定もしていないような自転車が並んでいて、不思議な雰囲気でした。

――それらはどんな自転車だったんでしょう?

久利:当時はマウンテンバイクもちょうど過渡期でしたね。ゲイリー・フィッシャーの考案した29erが出たばかりの頃で、同時に650B採用バイクも多く登場してきた時期でした。MTBの650Bは太いこともあってディスク化が大勢を占めていましたが、ロードバイクはまだディスク化に関しては懐疑的な感じでしたね。

NARBSで展示されたバイクにはグラベルロードの先駆けとも言えるモデルが散見された。写真はアダム・スカラーの手掛けるSKLAR photo:Teisuke Morimoto

MTBなら650Bでつくったフレームでも、ディスクブレーキであれば26インチも700Cも29erも取り付けられます。フレームに干渉しなければよく、後ろ三角のクリアランスを大きく取ればいいだけですからね。オンロード系バイクは当時まだ32Cまでをターゲットにしていればいい時代でしたが、ハンドメイドショーではすでに40Cや45C相当のタイヤクリアランスをもつフレームが登場していましたね。

ファットタイヤを履くBikepackingスタイルはこの頃から定番化しつつあった photo:akirasek a.k.a ODEN

ベストロードバイク賞を受賞したロブ・イングリッシュの太タイヤを履くグラベルレースバイク

MTBでは650B Plusや、29erが良さそうだと言う人が多数いましたから、私には「グラベルバイクがロードとMTBの狭間の車種であれば、結局最後は45Cあたりのタイヤ幅に行き着くのかなぁ?」という漠然とした予測がありました。

我々パナレーサーとしては、ロードタイヤも今で言うUCIワールドツアーチームに供給していた時代で、アレッサンドロ・ペタッキ(チームミルラム)がパナレーサーのタイヤで勝ちまくってジロ・デ・イタリアでスプリント賞を獲得するなど、爆発的パワーの選手の走りを支えたタイヤを開発していました。ですからオンロードもオフロードもそれなりに知見がある時代で、「アメリカのロード乗りが変なことを始めた」と聞いても、それに対応する基礎ができていんだと思います。

日本ではイメージとしてこんな林道がグラベルライドの対象とされた

GRAVELKINGは、当初は「オフロード向けの細めのタイヤ」というイメージで開発を始めたんですが、だんだんと「ロードタイヤの、ちょっとオフロードにも入れるもの」というイメージのほうが合っているのでは?となってきた。そして当時パナレーサーはコンパウンドにオフロード用とオンロード用の2種を持っていたんですが、試作を重ねるうちにグラベルにはオンロード用のコンパウンドの感触がいいということもわかってきた。

そのうえで「オンロードコンパウンドを使った、ブロックのあるオフロードタイヤ」というのが初期のGRAVELKINGでした。

――パナレーサーのロードタイヤとMTBタイヤのノウハウが見事に合致した、ということですね。

久利:そのあたりの年代が転換点でしたね。「バイクにどのタイヤを履かせるか」というより「タイヤを起点にどうバイクを組むか」の違いです。「マーケットが変わってきた」そんなことを感じた時代でしたね。

2012年には日本でもRapha Gentleman's Raceが開催。大弛峠の険しいグラベルにロードバイクで入った photo:Makoto AYANO

――シクロワイアードの2016年のNAHBSの取材記事「最先端のトレンドを紐解くカギはタイヤにあり」には、「フレームビルダーもまずタイヤありきで、そこから逆算してバイク全体をデザインしたのでは?と思わせることも多かった」という分析がありますね。パナレーサーのタイヤがあらゆる展示バイクに採用され始めていた。

久利:まさにそれです。ホイールの方は700Cも650Bも充実していたから、「タイヤとホイールを選んだら、フレームはどちらでもいい」というような逆の発想になる。我々はそのどちらにも対応できるタイヤを供給するのが役割。今までに経験したことのなかったマーケットが台頭してきた時代でした。

日本でもスタイルとして深く自然のなかへと入っていくグループライドの流行が台頭してきた(2013年のRapha Gentleman's Race)

グラベルは未知のものだったので「このカテゴリーで他社に勝たなくては」という気負いもなかった。そもそもグラベルバイクの原型をつくった人はレースではなく遊びの人でした。だから遊べるタイヤを用意してあげれば良かったんです。レーシングタイヤではなかったから、面白く乗れればいいというタイヤでしたね。

ロードのコンパウンドが向いていたのも、比較的柔らかかったからでしょうね。そのあたりは厳密に検証できているわけでもないんですが...。

デビュー当時のGRAVELKING。スリックに近いスタンダードモデル

GRAVELKINGはまず”GK”、次にSKが登場します。スリックから始まり、2014年には 「ノブが欲しい」という要望に応えてSKをリリースしました。サイズは26C。当時はそれでも太いというサイズでした。キャリパーブレーキには28Cが限界、無理しても30Cしか入りませんでした。でも、自作フレームの人はすぐに30C、40Cを使い始めた。当時は40Cの太さだと650Bのほうが多かったですね。

「車輪の外径をあわせたい」という要望もありました。650Bリムに47Cタイヤを履かせると、その外径は700✕28Cと同じになる。2つのホイールを使い分けるにもフレームのディメンションを変えなくてもいいんです。最初の入りが「サイズは何でもアリ」から、次に来そうなサイズをどんどん追加していった。それが第1世代のグラベルキングでした。だからサイズラインナップがたくさんあるんです。

振り返ると大きな冒険でしたね。まだマスプロのメーカーが参入してこないときに、今後ユーザーからどういう要望が出てくるか解らない状況でタイヤを開発するというのは。マイルストーン(道標)が無いなかでの黎明期というのは手探りで面白かったですが...。

――ハンドメイドショーがグラベルの流れを育んできたということですね。やはりディスクブレーキ化が大きなカギだったのでしょうか。

久利:当時のハンドメイドショーではすでにディスク車のほうが多かったですね。当時のベストアワード受賞バイクは太めのタイヤを使ったダイヤモンドフレームのディスクブレーキ採用グラベルバイクでした。

10年前はマスプロメーカーはそうしたバイクにまったく関心がなかったんです。北米のNAHBSのハンドメイドバイク向けにタイヤをつくるなんてニッチなことをしていたタイヤメーカーは他に無かったです。

Unbound Gravelでのパナレーサーのスタッフたち 中央がジェフ・ゼル氏(パナレーサーアメリカ) photo:Makoto AYANO

――パナレーサーがそれほどまでに小回りがきく利いた秘訣は何でしょうか?

久利:アメリカに現地スタッフがいたからこそできた動きです。カリフォルニア在住の弊社スタッフ、ジェフ・ゼル氏(パナレーサーアメリカ)が現地の情報を素早くキャッチし、日本の開発スタッフに伝えてくれたのです。

それも、以前は「バイクトレンドは北米カリフォルニアから始まる」と言われていましたが、他都市巡回型のNAHBSショー誕生以降は「もはやトレンドはアメリカのどこから始まるか分からない」と言われ、 実際にカリフォルニア発ではないのがグラベルでした。パナレーサーの日本のスタッフで海外の流行に敏感な人は、ジェフが面白いと言えば現地に飛んで行く、という流れでした。

ジェフ・ゼル氏(パナレーサーアメリカ) photo:Makoto AYANO

――グラベルは10年続く、と当時思っていましたか?

久利:はい。それに関してはメジャーな完成車メーカーが早い段階で興味を持ち始めていたので、「これは大きなトレンドになるな」と思っていました。

――ずばり「グラベルキング」というネーミングが良かったですよね。コンチネンタルにはすでにKINGシリーズがありましたからね。

久利:他社が手を付ける前に商標登録しちゃえ!と。海外マーケティング部門のファインプレーで商標を取ることができました。それだけグラベルなんて当初は見向きもされていなかったという証でもあります。ヒット商品に成長したのは運なんでしょうけど。

Unbound Gravelを走ったGRAVELKING 限定カラーバージョン photo:Makoto AYANO

――今回のリニューアルは、初代グラベルキング誕生から10年が経って、グラベルタイヤそのものを再定義する必要が出てきたということですか?

久利:そうです。色々な要素が出揃ってきて、条件が揃ってきたというのが大きいですね。かつこの10年でマスプロメーカーがグラベルバイクの完成車をラインアップするようになったことで、グラベルバイクのカタチがある程度決まってきたんです。「ディスク車で45Cタイヤまで入るのがグラベルバイク」という標準形が決まってきた。ですから、黎明期の混沌は解消されてきています。

――グラベルタイヤについても定まってきた、と。

久利:はい。「どストライク」なタイヤについてもある程度見えてきました。ストライクゾーンが見えてきた状態で、我々の今までの経験をユーザーに伝え、選択肢として提示する。それが今回の第2世代グラベルキングのシリーズです。

パナレーサー GRAVELKING X1 photo:Makoto AYANO

――数あるラインナップのなかでもX1の注目度が高いように感じます。発売以来、売上のどれぐらいを占めていますか?

久利:「ほぼX1」と言っていいでしょう。割合はかなり高いですね。リリース間もない春のニセコグラベルで調査した段階で、X1の使用率が4割を占めました。もう少しSKのシェアが粘るかなと思ったのですが、ユーザーは思いのほか早くX1に移行していますね。海外ではX1の生産が追いついていない状態です。

X1はUnbound Gravelでもテストするなど、日本だけではなく海外含めさまざまなフィールドで走行性能を確認しています。

センタートレッドは密に配置されて転がり抵抗が小さい photo:Makoto AYANO

――X1のトレッドパターンができたプロセスを教えて下さい。

久利:まずパナレーサーとしてはグラベルタイヤの基本はSKだったと思っています。アメリカ最高峰のグラベルレースはDirty Kanza(ダーティカンザ)からUnbound Gravelへと名が変わり、レースも年々高速化していった。そのなかでSKよりも転がる速いタイヤが求められるようになった、という流れがあります。

GRAVELKING SK オールラウンドなトレッドパターンだ photo:Makoto AYANO

X1に着手するにあたり、弊社の若手スタッフには「センターのみX1の要素を適用したもの」「サイドにだけX1の要素を適用した意匠」というトレッドパターンのタイヤをテスト用として3種類用意し、アメリカ・カンザス州のグラベルで走ってもらいました。

Unbound Gravelを20時間のタイムで200マイルを完走したパナレーサー社員の佐藤優人と青木悠輔

その3種をもとに「Unbound Gravelを走るならこのタイヤ」というのを話し合って絞っていこう、と。そして国内で試すならニセコのようなグラベルで試さなきゃいけないということで、2023年秋のニセコグラベルでもテストしました。それが国内初ライドでした。3種のパターンからそれらの良い要素をあわせてできたのがX1のパターンです。

テストはメディアにリークしないよう、厳重に秘密裏に行いましたので、第三者の誰も試作タイヤを目にしていないと思います。メディアが絶対に居ないところで走ったんです(笑)。Unboundで走った試作タイヤも、未だに外部の方にはお見せしていないです。

2023年のUnbound Gravelは泥づまりが酷かったんですが、それをフィードバックしてX1は泥詰まりには強くなっています。そして正直、X1はオールマイティーになりすぎてしまって、SKの立ち位置が微妙になってきていると思います。X1はオールマイティーで次世代のタイヤになっているので、GRAVELKINGの次の10年はX1を中心に進んでいくんだろうな、という手応えを感じています。

――私もX1のインプレション(記事)を担当しましたが、全面的に良かったです。X1のトレッドパターンはどう煮詰めていったのでしょうか?

久利:このパターンがどう引かれたかをお話すると今後のタイヤ開発にも影響しますので、それは明かせないんです。あえて言うなら、X1のパターンを見ているとSKの面影が見えてくると思います。X1にはシクロクロスタイヤのCGの要素もある。SKも完成されたタイヤだと思います。良く言われる「CGっぽさ」は、パナレーサーを長く使ってくれているユーザーさんには体感できる言葉だと思います。

「X1のトレッドパターンを眺めていると、SKやCGのパターンが浮かんできます」 photo:Makoto AYANO

X1は根拠なくできたというよりは、今までの歴代オフロードタイヤのいいとこ取りをして生まれたタイヤだと言えると思います。ユーザーから評判の良かったさまざまな要素を凝縮したタイヤとも言えます。でも、いいところばかりを詰め込んでも総合的な良さとは別問題という面があるので、どうチューニングするかが技術者の腕の見せ所です。

――Unbound Gravelで実走して試した開発プロセスとは、改めてどういったものでしたか?

久利:簡単に言って、SSとSKの「ここが良い」と言われるところを生かしたトレッドの試作タイヤを3種つくり、それをUnboundで走らせて、「良い」と言われてきた要素が良いということを改めて確認して、そのうえで良い要素を合体させた、というプロセスを踏んでいます。

新トレッドパターンのX1(左)と、定番とも言えるSK(右) photo:Makoto AYANO

――タイヤを製品化するときの通常のプロセスは、サイズを決めて→パターンを決めて→金型を造る、というステップで進むと思うのですが、GKの場合はどうでしたか?

久利:それは並行で進んでいますね。ただグラベルキングの場合、状況は複雑化していました。例えばオフロードコンパウンドとオンロードコンパウンドの両方があるんですが、速いコンパウンドとは何? という試験も並行で進んでいました。

「速いパターン」については、ブロックタイヤはパターンが命ですから、我々の持っている知見で、テスターから思った通りのコメントが返ってくれば、良し。チューニングの方向は決まってくる。ただしその核心部分は話せないんです。

2023年のUnbound Gravelを実際に走ってテストした若手社員たちの言葉で印象的なのは「150マイル(240km)を走ってあと50マイル(80km)、疲れ切って踏めなくなったときにしっかりトラクションのかかるリアタイヤが欲しかった」と。Unboundならではの体験だったかと思います。試作タイヤに乗った三上、青木、佐藤からならそのプロセスを話せますね。

プロトタイプのタイヤでUnboundGravelも走ったマーケティング担当の三上勇輝さん photo:Makoto AYANO

久利:ニセコグラベルでも試して、コンパウンドを調整しました。前世代はオンロードだけだったのを、オフロードコンパウンドをミックスさせたものを試したんです。同じパターンで2種類つくって、どちらがコントロールしやすいか。コンパウンドの「ZSG」はゼロ・スリップ・グリップの略ですが、「コケるんだったら社員から」というつもりでテストしています(笑)。

X1発表から間もなく限定カラーバージョンもリリースされた photo:Makoto AYANO

グラベルキングに関しては最後にコンパウンドを決めましたね。第1世代の成功体験があったから「オンロードコンパウンドを使えばいい」という考えから脱却するのに少し時間がかかってしまった。試してみると乗ったライダーのコメントも良かったし、試験機上でもいい数字が出ていた。ほぼ「これでいこう」となっているタイミングだったのに、「もう一度違うコンパウンドで試験させてくれ」と、見直すことができた。期限があるなかでそれができたのは良かった。

――土壇場での変更だったというわけですか。乗り心地がちょっと柔らかく感じるのはそれによるものですか?

久利:それも一因にあると思います。限界に近いなかでのコントロール性も向上しています。倒し込んだときの挙動が分かりやすくなっている。人によっては「粘る」と表現するポイントです。

丹波工場で製造、検品されるGRAVELKING photo:Makoto AYANO

三上:最後までいろいろやっていましたね。工場と開発が近い、同じ場所にあるというのがパナレーサーの強みだと思います。

久利:マーケティングサイドからの要求が多いから苦労するんですよ! (笑)。実走テストした若手社員への取材コメントでもし開発の核心に触れる内容があったら私が省かせてもらいますよ(笑)。

三上:最終選考に残った金型は3つでしたが、実際に図面を引いたのは数多いし、金型に行き着くまでに考案したパターンは無数にあります。

久利:社内の人間以外で、そのパターンを見たことがある人は片手で収まる程度です。試用モニターさんも、メディアが誰も取材しないだろうという人をセレクトして依頼しています。彼らの試走コメントを使うと、確かに間違った方向に行かない、そんな人たちがいます。ただし名前は明かせません。

開発コードは「テトリス」です。テトリスをイメージしてブロックを並べれば試作タイヤのパターンができますよ(笑)。

――新GRAVELKINGはすでに何ヶ月か使っていますが、ネガティブな声は今までにほとんど聞かないですね。一般ユーザーさんにも絶賛の声が多いようです。

久利:ありがとうございます。嬉しいですね。

――インプレ記事でも書きましたが、最初はシーラント無しで数日放置しても空気圧は落ちなかったです。TLRでのエア保持性も随分と向上したんでしょうか?

久利:メーカーが言ってしまうと保証値になってしまうので言いにくいのですが、第1世代GKよりも第2世代は気密性が高くエア保持力も高いと思います。新設のビードロックの効果も大きいでしょうね。

――内部にエアシール層を設けているわけではない?

久利:タイプRのしなやかなカーカスにはシール層が必要ですから、モデルによってはあります。

成形前のケーシング。織りと重ね方により強度やしなやかさ、耐カット性をコントロールする

トレッドゴムが貼り付けられる前のケーシング photo:Makoto AYANO

――TuffTex(タフテックス)とは、どんなケーシング素材でしょうか?

三上:新しいケーシング構造です。ケーシング単体ではなく、構造的にどういう組み合わせにするか、ということも煮詰めています。パンクに強くするにはレイヤーを足すんですが、転がりを良くするには薄くする必要がある。第1世代のGKはすでに構造的には出来上がっていたので、細部をブラッシュアップした面が大きいです。

Rケーシング採用のGRAVELKING SS photo:Makoto AYANO

Rはまったく新しいケーシングですが、std(スタンダード)、+(プラス)も構造的にブラッシュアップしています。

しなやかなRは軽くて速いタイヤですが、万人に薦められるモデルではないですね。ニセコグラベルなども私はこのタイヤで走っていますが、極端に弱いわけじゃないけど、スタンダードやプラスに比べると耐カット性能や耐パンク性能は若干劣る。そこを理解し、扱える人には使って欲しいですね。走行性能は「めちゃくちゃ向上する」と感じるはずです。とにかく走って気持ちがいいタイヤです。

製造過程のRケーシング採用GRAVELKING。その薄さがよく分かる photo:Makoto AYANO

久利:パンクは運もありますが、ライダーのスキルにも左右されると思います。例えばガレ場にタイヤ任せでどんどん突っ込んでいくような人にはRは勧められないですね。そういう人はスタンダードかプラスを選んで欲しい。タイヤに求められる性能には膨大な要素があるので、バランスを取って開発しているわけです。

――それぞれのトレッドパターンについて、改めて得意とする用途を簡単に教えて下さい。

三上:GKはスリック系でオンロードメインです。簡易舗装や農道などちょっとしたオフロードを走れますが、パターンがないので登りで引っかからず、縦のトラクションがかからないためグラベルの走破性は低いです。

SSからがグラベルバイクで使われる前提ですね。グラベルと転がりのバランスが取れている。SKは縦・横のトラクションを両立しつつ、です。

X1はSKをベースに、現代のグラベルレース&ライドのニーズを満たすよう設計されました。縦、横のトラクション、泥ハケ、転がり抵抗の軽減など、全方位バランスをとりつつ設計しています。データ的には全方位的にSKを上回るところまで仕上がりました。

久利: そうすると「SKは要らなくなった」という声が一部にありますが、長く販売してきたパターンだけにSKには幅広いラインナップが揃っています。すべてのホイールに対応してきたという強み、サイズラインアップを多く揃えているという面の強みがまだ残っています。SSについても、例えばX1とSSの前・後輪使い分けの組み合わせはこの先も残るのではないでしょうか。

X1はチャレンジングなトレッドで、サイズラインナップを増やしていくには微調整が必要です。トレンドど真ん中を狙ったので、650Bや26インチ、29インチなどのトレンドから少し外れるサイズ展開に関しての知見はまだ足りていないんです。試験もこれから。異なるサイズラインナップを増やそうとすると金型から起こさなければならないので、開発の手間がかかるんです。

技術開発畑一筋でメディアは苦手という技術者の久利隆治さん(左)と広報担当の三上勇輝さん(右) photo:Makoto AYANO

――ラインナップを絞ることは考えないんですか? 多すぎるラインナップを整理して、選択肢を絞ったほうがユーザーにわかりやすいという面もあると思うのですが?

久利: 開発者の想いを言うならば、そもそもグラベルには生まれたときからいろいろなサイズがあったので、小さなニーズにも対応していくようにしたいですね。どこまで続けられるかわかりませんが。「整理する」というのは経営目線だと思うんです。開発者の思いは「今のグラベルにあるサイズなら持っておこうよ」というのがあります。まだまだ30Cや35Cの需要はあるので。

GRAVELKING 商品ラインナップ (c)パナレーサー

三上:パナレーサーの強みは少量・多品種を作れるという点にあると思っています。弊社がマーケットの今の立ち位置にいられるのも「こういうタイヤがあるといい」というさまざまな声に耳を傾けてきたから。たとえ要望するお客さんが少数でも大事にしたいんです。

一方でわかりやすさも必要ですから、リニューアルに当たっては主要サイズ展開を30・35・40・45Cという新たな刻みにしました。全体に皆さんに刺さるサイズにはしているので、そこから選んで欲しいです。さっそく「なぜ32Cが無くなったのか」とも言われましたが 、リサーチでは35Cか30Cでいけるはずだと思っているので、ラインナップから選んでいただければと思います。

――プラスケーシングについて。パンクしにくい点が強調されますが、どう選べばよいでしょうか。

プライ(織り)を追加するほどにケーシングはタフになる

ラベルでさえ職人による手貼り。タイヤはほとんどの工程がハンドメイドだ

三上:通常のGKのケーシングにレイヤーを1枚足しています。レイヤーを足すことで耐パンク&カット性が非常にあがっている。ただ、そのぶん重量はかさみますし、転がり抵抗は増えることになる。重量と抵抗が増すのはネガティブなところですが、体重がある方、E-bikeなど車重がある、荷物を積んで走る場合はタイヤ剛性が上がるなど、メリットが上回る場合もあります。タイヤサイドが腰砕けしない。eグラベルバイクなどにもプラスがいいですね。

次項では新型GRAVELKINGの開発に協力したサポートアスリートの声を通して、進化したタイヤ性能の核心に迫るストーリーをお届けする。

世界で確固たる地位を築いたグラベルタイヤ

1952年の創業以来、自転車タイヤ&チューブ専業メーカーとして挑戦を続けるパナレーサー。そんな同社が誇るグラベルタイヤがGRAVELKINGだ。GRAVELKINGの誕生は「グラベル」という概念がまだ世界に浸透していなかった2014年の春。北米を発信源として生まれたばかりのグラベルライド向けタイヤとして登場したGRAVELKINGは、当時は驚きと困惑をもって迎えられた。しかしそれから10年を経てグラベルライドはメジャーな地位を確立。グラベルタイヤの先駆けとして、多くのライダーの支持を集めてきたGRAVELKINGは、その名の通りグラベルの王者的な存在のタイヤに。世界に認められる日本製タイヤとして確かな人気とシェアを獲得するに至った。

この10年間でタイヤやリムを巡る規格やサイズ周りの事情も変化してきた。とくに近年のワイドリム化や新ETRTO規格導入によりグラベルバイクの足回りも大きな変革を迫られることに。そして自由な乗り方が信条のグラベルライドでは、様々なスタイルでライドを楽しむユーザーが生まれ、そのスタイルはさらに多様化する傾向を見せている。

新GRAVELKINGは、そんな多様性に富むグラベルマーケットのニーズに応えるべく、従来からの強みを生かしながら性能向上を図る技術革新が導入された。グラベル専用「ZSG GRAVEL Compound」など新開発の素材を採用。さらに「BeadLock」でビードまわりをアップデート。新開発ケーシングの「R」スペック、そして新たなトレッドパターンの『GRAVELKING X1』がラインナップに加わった。

ラインナップはトレッドパターン別に、舗装路からライトな走りに適したスタンダードモデルの「GRAVELKING」、オンロードからグラベルまでカバーするハイブリッドの「GRAVELKING SS」、トラディショナルなブロックパターンの「GRAVELKING SK」、そしてよりアグレッシブでレーシーな新設計トレッドデザインによりあらゆる路面での直進性、トラクション性能の向上を図った「GRAVELKING X1」を追加し、全4トレッドパターンで展開することに。

そして各パターンには、std(スタンダード)、+(プラス:耐パンク性能)、R(軽さ、しなやかさ)の3スペックのケーシングを揃えるに至った。

軽さとしなやかさ、乗り心地のよさにフォーカスした新ケーシングの「R」スペックは、チューブラータイヤで培った技術を応用し、stdスペック比で転がり抵抗を約9%低減、乗り心地を約5%向上している。

「+」スペックはサイドカットを含めた耐パンク性能の向上と、転がり抵抗を約31%低減、乗り心地を約6%向上させている。「std」スペックも転がり抵抗を約18%低減、乗り心地を約4%向上させている(いずれも従来比)。

リニューアルは単なる素材変更にとどまらず、TLR(チューブレスレディ)のセットアップ性も改善した。最新のグラベルマーケットに合わせた「BeadLock」を開発し、ビードまわりのアップデートを行うことでセットアップ性を改善。より取り付けやすく、ビードが上がりやすいといったユーザビリティも向上させ、全方位的に進化を遂げた。

開発者インタビュー GRAVELKINGが歩んだ10年と、次の10年も王であり続けるために

今回は兵庫県丹波市にあるパナレーサー本社工場を訪問し、グラベルキングの誕生時から開発に携わってきたという技術者の久利隆治さんにお話を伺った。なお、インタビューにはアメリカでのUnbound Gravelも走ったマーケティング担当の三上勇輝さんも同席し、補足してもらった。インタビュアーは綾野真(シクロワイアード編集長)がつとめる。

――久利さんはGRAVELKINGの初代モデルの開発当初から関わっておられるとのことですが、GRAVELKINGの誕生に至った当時のいきさつなどを教えて下さい。

久利:前モデルのGRAVELKINGの発表は2013年末のことでした。その当時は国内でも市販はしていましたが、ほぼアメリカ向けの製品でした。日本のグラベルマーケットはまだ小さく、おもにブルベを走る方に購入されていましたね。

アメリカの田舎では舗装路の先がすぐグラベルになるんですが、「引き返すのは悔しいから、ちょっと太めのタイヤでそのまま走ってやる」というような人の希望を叶える製品でした。シクロクロスバイクでダートを走る人もいましたが、ロードバイク向けの製品でした。

――当時はまだグラベルロードといった車種は存在していませんでしたよね?

そこで、当時の我々の知見から「ロードタイヤだけどダートも走れる」というタイヤを考案し、GRAVELKINGと銘打って2014年春に売り出すことにしたんです。

最初のサイズは700✕23・26・28Cでした。当時まだロードレーサーの王道サイズが23Cだった時代です。フレームのクリアランスとキャリパーブレーキによっては28Cまでなんとか使えるという時代でしたが、シクロクロスバイクに32Cのロードタイヤを使うという人も居ましたね。

――グラベルはアメリカが発信源だった。その要望に応えたということですか。きっかけはどんな感じでしたか?

久利:アメリカのスタッフが「何か面白いコトが始まりそうだよ」と言うので、ハンドメイドショーに飛んだんです。そこには日本では想定もしていないような自転車が並んでいて、不思議な雰囲気でした。

――それらはどんな自転車だったんでしょう?

久利:当時はマウンテンバイクもちょうど過渡期でしたね。ゲイリー・フィッシャーの考案した29erが出たばかりの頃で、同時に650B採用バイクも多く登場してきた時期でした。MTBの650Bは太いこともあってディスク化が大勢を占めていましたが、ロードバイクはまだディスク化に関しては懐疑的な感じでしたね。

MTBなら650Bでつくったフレームでも、ディスクブレーキであれば26インチも700Cも29erも取り付けられます。フレームに干渉しなければよく、後ろ三角のクリアランスを大きく取ればいいだけですからね。オンロード系バイクは当時まだ32Cまでをターゲットにしていればいい時代でしたが、ハンドメイドショーではすでに40Cや45C相当のタイヤクリアランスをもつフレームが登場していましたね。

MTBでは650B Plusや、29erが良さそうだと言う人が多数いましたから、私には「グラベルバイクがロードとMTBの狭間の車種であれば、結局最後は45Cあたりのタイヤ幅に行き着くのかなぁ?」という漠然とした予測がありました。

我々パナレーサーとしては、ロードタイヤも今で言うUCIワールドツアーチームに供給していた時代で、アレッサンドロ・ペタッキ(チームミルラム)がパナレーサーのタイヤで勝ちまくってジロ・デ・イタリアでスプリント賞を獲得するなど、爆発的パワーの選手の走りを支えたタイヤを開発していました。ですからオンロードもオフロードもそれなりに知見がある時代で、「アメリカのロード乗りが変なことを始めた」と聞いても、それに対応する基礎ができていんだと思います。

GRAVELKINGは、当初は「オフロード向けの細めのタイヤ」というイメージで開発を始めたんですが、だんだんと「ロードタイヤの、ちょっとオフロードにも入れるもの」というイメージのほうが合っているのでは?となってきた。そして当時パナレーサーはコンパウンドにオフロード用とオンロード用の2種を持っていたんですが、試作を重ねるうちにグラベルにはオンロード用のコンパウンドの感触がいいということもわかってきた。

そのうえで「オンロードコンパウンドを使った、ブロックのあるオフロードタイヤ」というのが初期のGRAVELKINGでした。

――パナレーサーのロードタイヤとMTBタイヤのノウハウが見事に合致した、ということですね。

久利:そのあたりの年代が転換点でしたね。「バイクにどのタイヤを履かせるか」というより「タイヤを起点にどうバイクを組むか」の違いです。「マーケットが変わってきた」そんなことを感じた時代でしたね。

――シクロワイアードの2016年のNAHBSの取材記事「最先端のトレンドを紐解くカギはタイヤにあり」には、「フレームビルダーもまずタイヤありきで、そこから逆算してバイク全体をデザインしたのでは?と思わせることも多かった」という分析がありますね。パナレーサーのタイヤがあらゆる展示バイクに採用され始めていた。

久利:まさにそれです。ホイールの方は700Cも650Bも充実していたから、「タイヤとホイールを選んだら、フレームはどちらでもいい」というような逆の発想になる。我々はそのどちらにも対応できるタイヤを供給するのが役割。今までに経験したことのなかったマーケットが台頭してきた時代でした。

グラベルは未知のものだったので「このカテゴリーで他社に勝たなくては」という気負いもなかった。そもそもグラベルバイクの原型をつくった人はレースではなく遊びの人でした。だから遊べるタイヤを用意してあげれば良かったんです。レーシングタイヤではなかったから、面白く乗れればいいというタイヤでしたね。

ロードのコンパウンドが向いていたのも、比較的柔らかかったからでしょうね。そのあたりは厳密に検証できているわけでもないんですが...。

GRAVELKINGはまず”GK”、次にSKが登場します。スリックから始まり、2014年には 「ノブが欲しい」という要望に応えてSKをリリースしました。サイズは26C。当時はそれでも太いというサイズでした。キャリパーブレーキには28Cが限界、無理しても30Cしか入りませんでした。でも、自作フレームの人はすぐに30C、40Cを使い始めた。当時は40Cの太さだと650Bのほうが多かったですね。

「車輪の外径をあわせたい」という要望もありました。650Bリムに47Cタイヤを履かせると、その外径は700✕28Cと同じになる。2つのホイールを使い分けるにもフレームのディメンションを変えなくてもいいんです。最初の入りが「サイズは何でもアリ」から、次に来そうなサイズをどんどん追加していった。それが第1世代のグラベルキングでした。だからサイズラインナップがたくさんあるんです。

振り返ると大きな冒険でしたね。まだマスプロのメーカーが参入してこないときに、今後ユーザーからどういう要望が出てくるか解らない状況でタイヤを開発するというのは。マイルストーン(道標)が無いなかでの黎明期というのは手探りで面白かったですが...。

――ハンドメイドショーがグラベルの流れを育んできたということですね。やはりディスクブレーキ化が大きなカギだったのでしょうか。

久利:当時のハンドメイドショーではすでにディスク車のほうが多かったですね。当時のベストアワード受賞バイクは太めのタイヤを使ったダイヤモンドフレームのディスクブレーキ採用グラベルバイクでした。

10年前はマスプロメーカーはそうしたバイクにまったく関心がなかったんです。北米のNAHBSのハンドメイドバイク向けにタイヤをつくるなんてニッチなことをしていたタイヤメーカーは他に無かったです。

――パナレーサーがそれほどまでに小回りがきく利いた秘訣は何でしょうか?

久利:アメリカに現地スタッフがいたからこそできた動きです。カリフォルニア在住の弊社スタッフ、ジェフ・ゼル氏(パナレーサーアメリカ)が現地の情報を素早くキャッチし、日本の開発スタッフに伝えてくれたのです。

それも、以前は「バイクトレンドは北米カリフォルニアから始まる」と言われていましたが、他都市巡回型のNAHBSショー誕生以降は「もはやトレンドはアメリカのどこから始まるか分からない」と言われ、 実際にカリフォルニア発ではないのがグラベルでした。パナレーサーの日本のスタッフで海外の流行に敏感な人は、ジェフが面白いと言えば現地に飛んで行く、という流れでした。

――グラベルは10年続く、と当時思っていましたか?

久利:はい。それに関してはメジャーな完成車メーカーが早い段階で興味を持ち始めていたので、「これは大きなトレンドになるな」と思っていました。

――ずばり「グラベルキング」というネーミングが良かったですよね。コンチネンタルにはすでにKINGシリーズがありましたからね。

久利:他社が手を付ける前に商標登録しちゃえ!と。海外マーケティング部門のファインプレーで商標を取ることができました。それだけグラベルなんて当初は見向きもされていなかったという証でもあります。ヒット商品に成長したのは運なんでしょうけど。

第2世代グラベルキング登場 「次の10年」に対応するために。

――今回のリニューアルは、初代グラベルキング誕生から10年が経って、グラベルタイヤそのものを再定義する必要が出てきたということですか?

久利:そうです。色々な要素が出揃ってきて、条件が揃ってきたというのが大きいですね。かつこの10年でマスプロメーカーがグラベルバイクの完成車をラインアップするようになったことで、グラベルバイクのカタチがある程度決まってきたんです。「ディスク車で45Cタイヤまで入るのがグラベルバイク」という標準形が決まってきた。ですから、黎明期の混沌は解消されてきています。

――グラベルタイヤについても定まってきた、と。

久利:はい。「どストライク」なタイヤについてもある程度見えてきました。ストライクゾーンが見えてきた状態で、我々の今までの経験をユーザーに伝え、選択肢として提示する。それが今回の第2世代グラベルキングのシリーズです。

――数あるラインナップのなかでもX1の注目度が高いように感じます。発売以来、売上のどれぐらいを占めていますか?

久利:「ほぼX1」と言っていいでしょう。割合はかなり高いですね。リリース間もない春のニセコグラベルで調査した段階で、X1の使用率が4割を占めました。もう少しSKのシェアが粘るかなと思ったのですが、ユーザーは思いのほか早くX1に移行していますね。海外ではX1の生産が追いついていない状態です。

X1はUnbound Gravelでもテストするなど、日本だけではなく海外含めさまざまなフィールドで走行性能を確認しています。

――X1のトレッドパターンができたプロセスを教えて下さい。

久利:まずパナレーサーとしてはグラベルタイヤの基本はSKだったと思っています。アメリカ最高峰のグラベルレースはDirty Kanza(ダーティカンザ)からUnbound Gravelへと名が変わり、レースも年々高速化していった。そのなかでSKよりも転がる速いタイヤが求められるようになった、という流れがあります。

X1に着手するにあたり、弊社の若手スタッフには「センターのみX1の要素を適用したもの」「サイドにだけX1の要素を適用した意匠」というトレッドパターンのタイヤをテスト用として3種類用意し、アメリカ・カンザス州のグラベルで走ってもらいました。

その3種をもとに「Unbound Gravelを走るならこのタイヤ」というのを話し合って絞っていこう、と。そして国内で試すならニセコのようなグラベルで試さなきゃいけないということで、2023年秋のニセコグラベルでもテストしました。それが国内初ライドでした。3種のパターンからそれらの良い要素をあわせてできたのがX1のパターンです。

テストはメディアにリークしないよう、厳重に秘密裏に行いましたので、第三者の誰も試作タイヤを目にしていないと思います。メディアが絶対に居ないところで走ったんです(笑)。Unboundで走った試作タイヤも、未だに外部の方にはお見せしていないです。

2023年のUnbound Gravelは泥づまりが酷かったんですが、それをフィードバックしてX1は泥詰まりには強くなっています。そして正直、X1はオールマイティーになりすぎてしまって、SKの立ち位置が微妙になってきていると思います。X1はオールマイティーで次世代のタイヤになっているので、GRAVELKINGの次の10年はX1を中心に進んでいくんだろうな、という手応えを感じています。

――私もX1のインプレション(記事)を担当しましたが、全面的に良かったです。X1のトレッドパターンはどう煮詰めていったのでしょうか?

久利:このパターンがどう引かれたかをお話すると今後のタイヤ開発にも影響しますので、それは明かせないんです。あえて言うなら、X1のパターンを見ているとSKの面影が見えてくると思います。X1にはシクロクロスタイヤのCGの要素もある。SKも完成されたタイヤだと思います。良く言われる「CGっぽさ」は、パナレーサーを長く使ってくれているユーザーさんには体感できる言葉だと思います。

X1は根拠なくできたというよりは、今までの歴代オフロードタイヤのいいとこ取りをして生まれたタイヤだと言えると思います。ユーザーから評判の良かったさまざまな要素を凝縮したタイヤとも言えます。でも、いいところばかりを詰め込んでも総合的な良さとは別問題という面があるので、どうチューニングするかが技術者の腕の見せ所です。

――Unbound Gravelで実走して試した開発プロセスとは、改めてどういったものでしたか?

久利:簡単に言って、SSとSKの「ここが良い」と言われるところを生かしたトレッドの試作タイヤを3種つくり、それをUnboundで走らせて、「良い」と言われてきた要素が良いということを改めて確認して、そのうえで良い要素を合体させた、というプロセスを踏んでいます。

――タイヤを製品化するときの通常のプロセスは、サイズを決めて→パターンを決めて→金型を造る、というステップで進むと思うのですが、GKの場合はどうでしたか?

久利:それは並行で進んでいますね。ただグラベルキングの場合、状況は複雑化していました。例えばオフロードコンパウンドとオンロードコンパウンドの両方があるんですが、速いコンパウンドとは何? という試験も並行で進んでいました。

「速いパターン」については、ブロックタイヤはパターンが命ですから、我々の持っている知見で、テスターから思った通りのコメントが返ってくれば、良し。チューニングの方向は決まってくる。ただしその核心部分は話せないんです。

2023年のUnbound Gravelを実際に走ってテストした若手社員たちの言葉で印象的なのは「150マイル(240km)を走ってあと50マイル(80km)、疲れ切って踏めなくなったときにしっかりトラクションのかかるリアタイヤが欲しかった」と。Unboundならではの体験だったかと思います。試作タイヤに乗った三上、青木、佐藤からならそのプロセスを話せますね。

久利:ニセコグラベルでも試して、コンパウンドを調整しました。前世代はオンロードだけだったのを、オフロードコンパウンドをミックスさせたものを試したんです。同じパターンで2種類つくって、どちらがコントロールしやすいか。コンパウンドの「ZSG」はゼロ・スリップ・グリップの略ですが、「コケるんだったら社員から」というつもりでテストしています(笑)。

グラベルキングに関しては最後にコンパウンドを決めましたね。第1世代の成功体験があったから「オンロードコンパウンドを使えばいい」という考えから脱却するのに少し時間がかかってしまった。試してみると乗ったライダーのコメントも良かったし、試験機上でもいい数字が出ていた。ほぼ「これでいこう」となっているタイミングだったのに、「もう一度違うコンパウンドで試験させてくれ」と、見直すことができた。期限があるなかでそれができたのは良かった。

――土壇場での変更だったというわけですか。乗り心地がちょっと柔らかく感じるのはそれによるものですか?

久利:それも一因にあると思います。限界に近いなかでのコントロール性も向上しています。倒し込んだときの挙動が分かりやすくなっている。人によっては「粘る」と表現するポイントです。

三上:最後までいろいろやっていましたね。工場と開発が近い、同じ場所にあるというのがパナレーサーの強みだと思います。

久利:マーケティングサイドからの要求が多いから苦労するんですよ! (笑)。実走テストした若手社員への取材コメントでもし開発の核心に触れる内容があったら私が省かせてもらいますよ(笑)。

三上:最終選考に残った金型は3つでしたが、実際に図面を引いたのは数多いし、金型に行き着くまでに考案したパターンは無数にあります。

久利:社内の人間以外で、そのパターンを見たことがある人は片手で収まる程度です。試用モニターさんも、メディアが誰も取材しないだろうという人をセレクトして依頼しています。彼らの試走コメントを使うと、確かに間違った方向に行かない、そんな人たちがいます。ただし名前は明かせません。

開発コードは「テトリス」です。テトリスをイメージしてブロックを並べれば試作タイヤのパターンができますよ(笑)。

――新GRAVELKINGはすでに何ヶ月か使っていますが、ネガティブな声は今までにほとんど聞かないですね。一般ユーザーさんにも絶賛の声が多いようです。

久利:ありがとうございます。嬉しいですね。

――インプレ記事でも書きましたが、最初はシーラント無しで数日放置しても空気圧は落ちなかったです。TLRでのエア保持性も随分と向上したんでしょうか?

久利:メーカーが言ってしまうと保証値になってしまうので言いにくいのですが、第1世代GKよりも第2世代は気密性が高くエア保持力も高いと思います。新設のビードロックの効果も大きいでしょうね。

――内部にエアシール層を設けているわけではない?

久利:タイプRのしなやかなカーカスにはシール層が必要ですから、モデルによってはあります。

――TuffTex(タフテックス)とは、どんなケーシング素材でしょうか?

三上:新しいケーシング構造です。ケーシング単体ではなく、構造的にどういう組み合わせにするか、ということも煮詰めています。パンクに強くするにはレイヤーを足すんですが、転がりを良くするには薄くする必要がある。第1世代のGKはすでに構造的には出来上がっていたので、細部をブラッシュアップした面が大きいです。

Rはまったく新しいケーシングですが、std(スタンダード)、+(プラス)も構造的にブラッシュアップしています。

しなやかなRは軽くて速いタイヤですが、万人に薦められるモデルではないですね。ニセコグラベルなども私はこのタイヤで走っていますが、極端に弱いわけじゃないけど、スタンダードやプラスに比べると耐カット性能や耐パンク性能は若干劣る。そこを理解し、扱える人には使って欲しいですね。走行性能は「めちゃくちゃ向上する」と感じるはずです。とにかく走って気持ちがいいタイヤです。

久利:パンクは運もありますが、ライダーのスキルにも左右されると思います。例えばガレ場にタイヤ任せでどんどん突っ込んでいくような人にはRは勧められないですね。そういう人はスタンダードかプラスを選んで欲しい。タイヤに求められる性能には膨大な要素があるので、バランスを取って開発しているわけです。

――それぞれのトレッドパターンについて、改めて得意とする用途を簡単に教えて下さい。

三上:GKはスリック系でオンロードメインです。簡易舗装や農道などちょっとしたオフロードを走れますが、パターンがないので登りで引っかからず、縦のトラクションがかからないためグラベルの走破性は低いです。

SSからがグラベルバイクで使われる前提ですね。グラベルと転がりのバランスが取れている。SKは縦・横のトラクションを両立しつつ、です。

X1はSKをベースに、現代のグラベルレース&ライドのニーズを満たすよう設計されました。縦、横のトラクション、泥ハケ、転がり抵抗の軽減など、全方位バランスをとりつつ設計しています。データ的には全方位的にSKを上回るところまで仕上がりました。

久利: そうすると「SKは要らなくなった」という声が一部にありますが、長く販売してきたパターンだけにSKには幅広いラインナップが揃っています。すべてのホイールに対応してきたという強み、サイズラインアップを多く揃えているという面の強みがまだ残っています。SSについても、例えばX1とSSの前・後輪使い分けの組み合わせはこの先も残るのではないでしょうか。

X1はチャレンジングなトレッドで、サイズラインナップを増やしていくには微調整が必要です。トレンドど真ん中を狙ったので、650Bや26インチ、29インチなどのトレンドから少し外れるサイズ展開に関しての知見はまだ足りていないんです。試験もこれから。異なるサイズラインナップを増やそうとすると金型から起こさなければならないので、開発の手間がかかるんです。

――ラインナップを絞ることは考えないんですか? 多すぎるラインナップを整理して、選択肢を絞ったほうがユーザーにわかりやすいという面もあると思うのですが?

久利: 開発者の想いを言うならば、そもそもグラベルには生まれたときからいろいろなサイズがあったので、小さなニーズにも対応していくようにしたいですね。どこまで続けられるかわかりませんが。「整理する」というのは経営目線だと思うんです。開発者の思いは「今のグラベルにあるサイズなら持っておこうよ」というのがあります。まだまだ30Cや35Cの需要はあるので。

三上:パナレーサーの強みは少量・多品種を作れるという点にあると思っています。弊社がマーケットの今の立ち位置にいられるのも「こういうタイヤがあるといい」というさまざまな声に耳を傾けてきたから。たとえ要望するお客さんが少数でも大事にしたいんです。

一方でわかりやすさも必要ですから、リニューアルに当たっては主要サイズ展開を30・35・40・45Cという新たな刻みにしました。全体に皆さんに刺さるサイズにはしているので、そこから選んで欲しいです。さっそく「なぜ32Cが無くなったのか」とも言われましたが 、リサーチでは35Cか30Cでいけるはずだと思っているので、ラインナップから選んでいただければと思います。

――プラスケーシングについて。パンクしにくい点が強調されますが、どう選べばよいでしょうか。

三上:通常のGKのケーシングにレイヤーを1枚足しています。レイヤーを足すことで耐パンク&カット性が非常にあがっている。ただ、そのぶん重量はかさみますし、転がり抵抗は増えることになる。重量と抵抗が増すのはネガティブなところですが、体重がある方、E-bikeなど車重がある、荷物を積んで走る場合はタイヤ剛性が上がるなど、メリットが上回る場合もあります。タイヤサイドが腰砕けしない。eグラベルバイクなどにもプラスがいいですね。

次項では新型GRAVELKINGの開発に協力したサポートアスリートの声を通して、進化したタイヤ性能の核心に迫るストーリーをお届けする。

提供:パナレーサー株式会社 photo&text:綾野 真