ガーミンでは、おもに以下の3つの方法でコースを作成できる。

- ガーミンコネクトのマップにラインを引いて作る。(『ガーミンコネクトをはじめよう その2』を参照)

- 走行データから作る。

- 外部から入手する。

前回は、基本編としてこの中の1を紹介した。3回目の今回は、応用編として2と3、そしてコースデータとバーチャルパートナー機能の関わりについてを紹介しよう。

2.走行データから作る

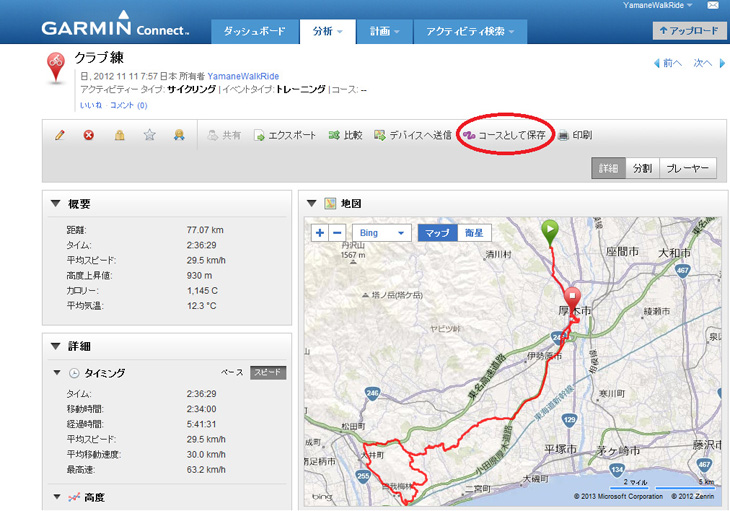

走行データ(アクティビティー)、つまり過去に自分が走ったコースをコースデータにする方法だ。それでは、順を追って説明しよう。まず「ダッシュボード」や「分析」のタブでコースデータに変えたいアクティビティーの詳細を表示させる。それから詳細ページのメニューアイコンの中から、「コースとして保存」(下記画像の丸印)を選ぼう。

コースとして保存

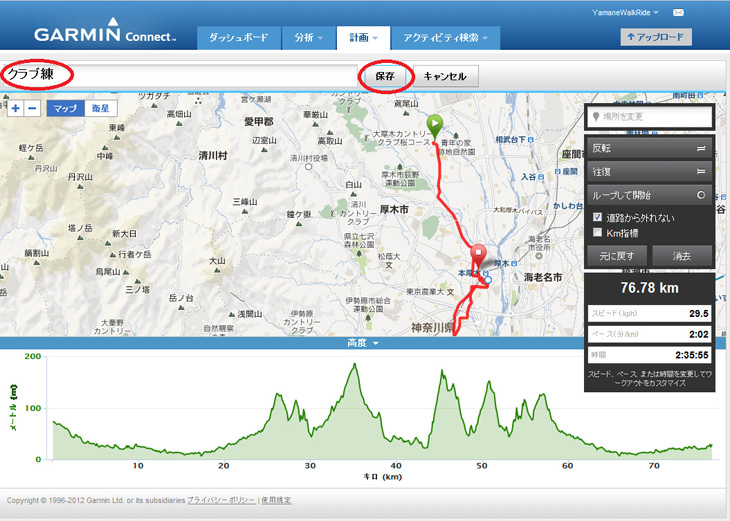

コースとして保存 コース編集画面には、選択したアクティビティーで走ったルートが、そのまま地図上に表示される。これをこのままコースデータにできるというわけだ。好きな名前を付けて保存しよう。

名前を付けて保存

名前を付けて保存 3.外部から入手する

ブログ上に公開されているコースデータの例(筆者のブログ) さて、次は自分の持ち合わせのデータから作るのではなく、ネット上に公開されている様々なデータを利用する方法だ。

ブログ上に公開されているコースデータの例(筆者のブログ) さて、次は自分の持ち合わせのデータから作るのではなく、ネット上に公開されている様々なデータを利用する方法だ。いろいろなウェブサービスを利用して、コース情報が公開されているのを見たことはないだろうか。ここでは、だれかが公開しているガーミンコネクトのデータを入手すると想定して紹介しよう。

右の画像は筆者のブログを例にしている。ブログ等に表示されているガーミンデータの枠の右下(画像の丸印部分)に、「view detail」あるいは「詳細」といった文字があるのでクリックするとガーミンコネクト上の詳細画面にページが移る。

その後、走行データから作る時と同様、好きな名前を付けて保存をクリックする。

作成・入手したコースをデバイスに送信して、実際に使用するまで

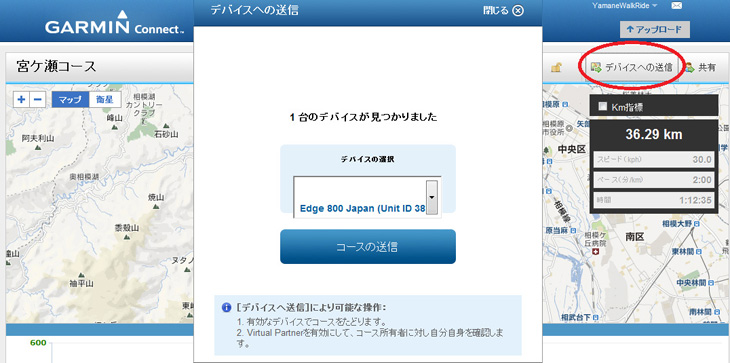

コースデータをデバイスへ送信

ここまでの説明で作成したコースデータは、『デバイスへの送信』(下図・丸印部分)をクリックすることで、自分が使っているEdge800Jなどのガーミンデバイスへ簡単に送信することができる。 デバイスへの送信

デバイスへの送信 コースデータをEdge800Jで使用する

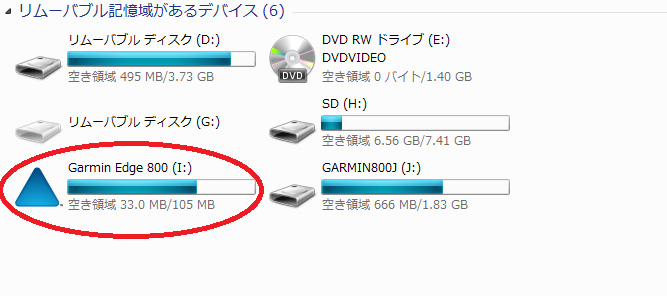

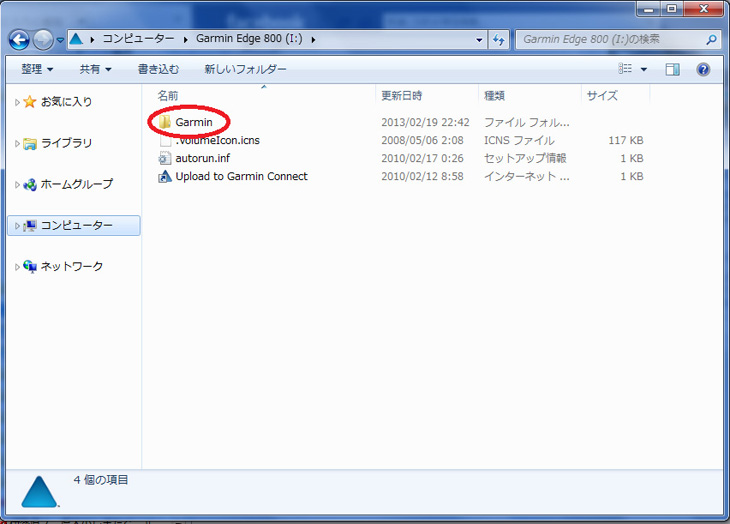

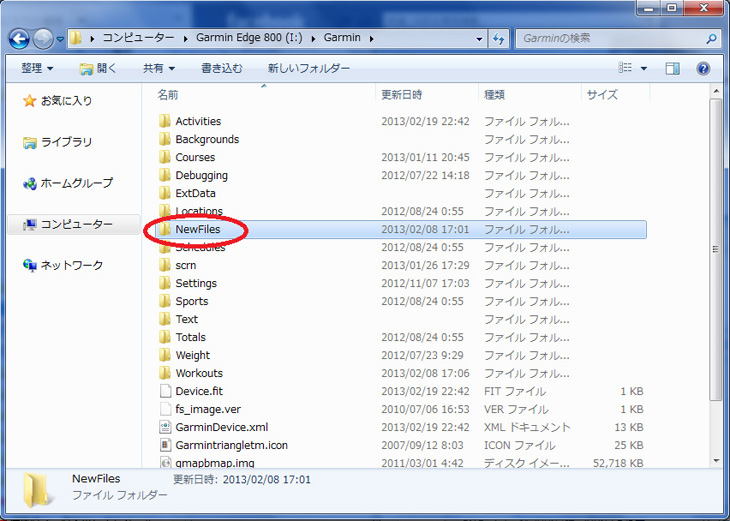

ガーミンデバイスに送信したコースデータは、Edge800Jでは以下のように使用する。ファイル形式でコースデータを入手した場合

ガーミンデバイスは、GPXやTCXといった形式のファイルに対応している。この場合、以下のように取り込める。以上の手順を踏めば、Edge800Jがコースデータを認識してくれる。

イベントでの便利な使い方

コース作成機能でバーチャルパートナーを便利に使う

バーチャルパートナーをペースメーカーとして活用しよう 時間制限などのあるロングライドイベントでは、ペースメークが重要だと実感している人も多いだろう。Edge800Jにあるバーチャルパートナーは、画面に架空の競争相手を表示する機能だが、これをペースメーカーに見立てれば、自分の実力に合ったライドが可能になる。

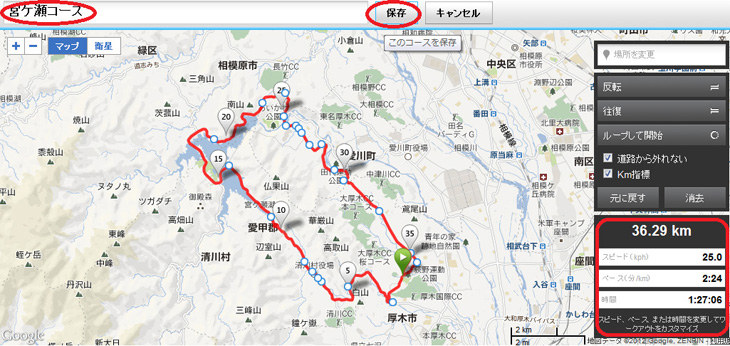

バーチャルパートナーをペースメーカーとして活用しよう 時間制限などのあるロングライドイベントでは、ペースメークが重要だと実感している人も多いだろう。Edge800Jにあるバーチャルパートナーは、画面に架空の競争相手を表示する機能だが、これをペースメーカーに見立てれば、自分の実力に合ったライドが可能になる。コースを作成する際、平均速度や所要時間を含めてデータにすることができることは、前回ふれたとおりだ(下図参照)。この平均速度が架空の競争相手であるバーチャルパートナーの速度として反映される。

ガーミンコネクトで事前にイベントのコースを作成し、イベントで必要なペース、あるいは所要時間をデータに入力しておくと、バーチャルパートナーがその通りにペースを作ってくれる。

コースを作成する際、平均速度や所要時間を含めてデータ化できる

コースを作成する際、平均速度や所要時間を含めてデータ化できる 高低図でコースを先読みする

バーチャルパートナー機能を使うと、相手の位置も表示される

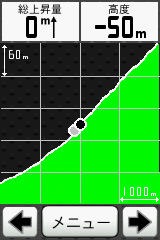

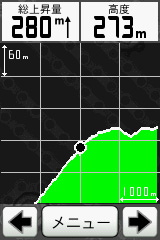

バーチャルパートナー機能を使うと、相手の位置も表示される  高低図により、この先の登りがどのくらいか分かる コースデータを使わない状態では、高低図はここまで走った記録でしかないが、コースデータをデバイスに読み込ませて利用していると、コースの高低差の情報も入っているので、この先あとどれくらいで登りが始まるのか、頂上が近いのかなどがわかる。

高低図により、この先の登りがどのくらいか分かる コースデータを使わない状態では、高低図はここまで走った記録でしかないが、コースデータをデバイスに読み込ませて利用していると、コースの高低差の情報も入っているので、この先あとどれくらいで登りが始まるのか、頂上が近いのかなどがわかる。これにより、ロードレースで重要な、登りに入る前の位置取りなどにも備えられる。ヒルクライムならゴール前のスパートの距離を測れるだろう。

ただし、走行中に先々の高低図を把握するためには、走行データをもとにコースデータを作成しないといけない。つまり、誰かがコースを試走しておく必要がある。

しかし、後述するように、もし何度か走ったことがあるレースやイベントで、前回とコースが同じであれば、その時のリアルな走行データを使うのがより良い方法だ。

リアルな競争相手をバーチャルパートナーで作成する方法

地図上のバーチャルパートナーの表示 バーチャルパートナーの特徴として、コース機能を使っていないときや、白紙の状態からコースを作成した場合、バーチャルパートナーは入力した平均速度で走り続ける。

地図上のバーチャルパートナーの表示 バーチャルパートナーの特徴として、コース機能を使っていないときや、白紙の状態からコースを作成した場合、バーチャルパートナーは入力した平均速度で走り続ける。一定ペースで長距離を走るイベントでは機能として申し分ないが、仮想のトレーニングパートナーとするとき理想的とは言えない。たとえば、コースデータを作る際、バーチャルパートナーの平均時速を25kmで設定したとしよう。下りなら、ユーザーは楽々とそれ以上の速度で走れるだろうし、上りだと時速25kmは速すぎてペースメーカーにならない。

つまり、バーチャルパートナーと実際に競り合うようにはならず、下りでユーザーが突き放すか、逆に上りであっという間において行かれる、というような状況にしかならない。長距離イベントでは走っていればいずれ辻褄が合うのだが、競り合いによってより良い練習をしたい場合には、最良のトレーニングパートナーとは言えないのだ。

だが、実際の走行データから作ったコースデータを利用した場合は違う。

実際にそのコースを走った走行データ(アクティビティー)を利用しているので、坂の斜度がきつければ速度が鈍るし、下りや平地、斜度の変化などに合わせて、実際に走行した人の速度変化が再現されるから、一人で追い込む練習をしたいとき、まさに仮想のトレーニングパートナーになってくれるだろう。

(このように、一定速度で走らないデータを扱う場合があるので、コースデータを利用しているときバーチャルパートナーの強さは平均速度ではなくパーセンテージで調整するようになっている)

バーチャルパートナーの変化

| 白紙の状態から作ったコースデータを デバイスに送信 | ひたすら同じスピードをキープ ↓ 下りが遅く、上りが速すぎるため、競り合いになりにくい |

| 実際の走行データから作ったコースデータを デバイスに送信 | 過去に誰かが走ったとおりに速度が上下する ↓ 抜きつ抜かれつの競り合いで追い込める (よい練習ができる) |

筆者のブログに峠のタイムトライアルの走行データをアップしている(上図をクリックすると、画面のページへ行ける)

筆者のブログに峠のタイムトライアルの走行データをアップしている(上図をクリックすると、画面のページへ行ける) 峠などのタイムトライアルで特に有効

バーチャルパートナーの機能をうまく使うなら、車が少なく、ノンストップで走れる環境、主に峠のタイムトライアルなどに利用すると良いだろう。峠のタイムトライアルを行ったデータを公開しておけば、同じ日に走れなくても知人同士で競い合うこともできる。

一例として、筆者のブログに峠のタイムトライアルの走行データをアップしてみた。このデータをダウンロードして筆者と競うことができる。(と言っても地方のデータで、しかもタイムが遅くて恐縮なのだが、今後どこかを登るたびにアップしてみたい)

筆者自身、つまりアップロードした本人も、自分のデータを競争相手にタイムの更新を目指せるというわけだ。

今回は、コース作成機能の応用編として、バーチャルパートナーを絡めた利用法を紹介した。次回はトレーニングからフィットネスで大いに使えるワークアウト機能について紹介しよう。

文:山根理史 編集:シクロワイアード 提供:いいよねっと