日本一の山を登る、日本最大のヒルクライムイベントが2年ぶりに開催された。コロナ禍の中でも、コースレコードを更新する走りを披露した池田隆人を筆頭に、4,726人の参加者が集まり自分の限界へとチャレンジした。

2年ぶりの開催となったMt.富士ヒルクライム

2年ぶりの開催となったMt.富士ヒルクライム

新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年から今年にかけて多くのイベントが中止・延期に追い込まれた。日本最大級のサイクルイベントであるMt.富士ヒルクライムもそのうちの一つ。昨年大会は中止となり、秋に規模を縮小した大会を実施することとなった。

年が明けても首都圏を中心に緊急事態宣言が出され、多くのイベントが中止に。緊急事態宣言の延長を受け、同時期に開催されるサイクリングイベントも中止が発表される中、Mt.富士ヒルクライムは2年ぶりの開催を実現した。

EXPO会場への入場も検温が義務付けられた

EXPO会場への入場も検温が義務付けられた  スマートバイクの体験ブースは好評

スマートバイクの体験ブースは好評

ケミカルの使用方法をレクチャーしてもらえるシュアラスターブース

ケミカルの使用方法をレクチャーしてもらえるシュアラスターブース  トレックブースではトヨカツさんによるヒルクライム講座が開催

トレックブースではトヨカツさんによるヒルクライム講座が開催

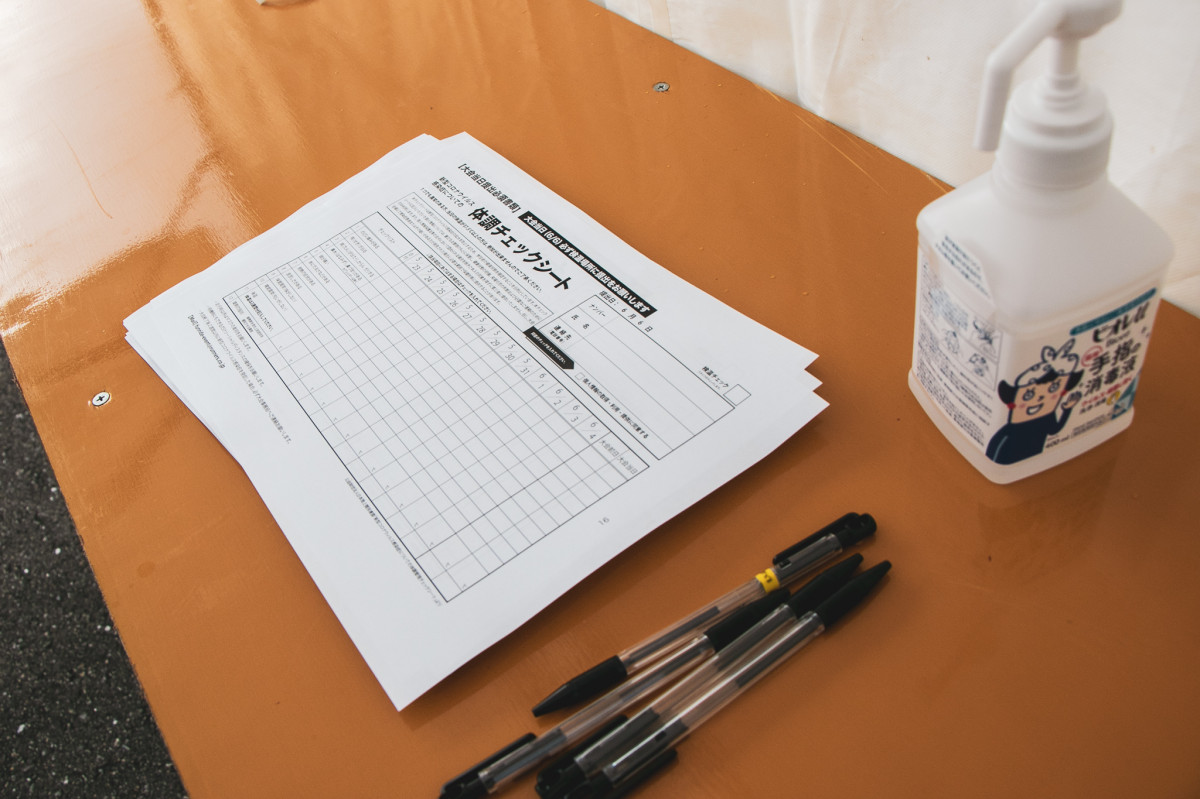

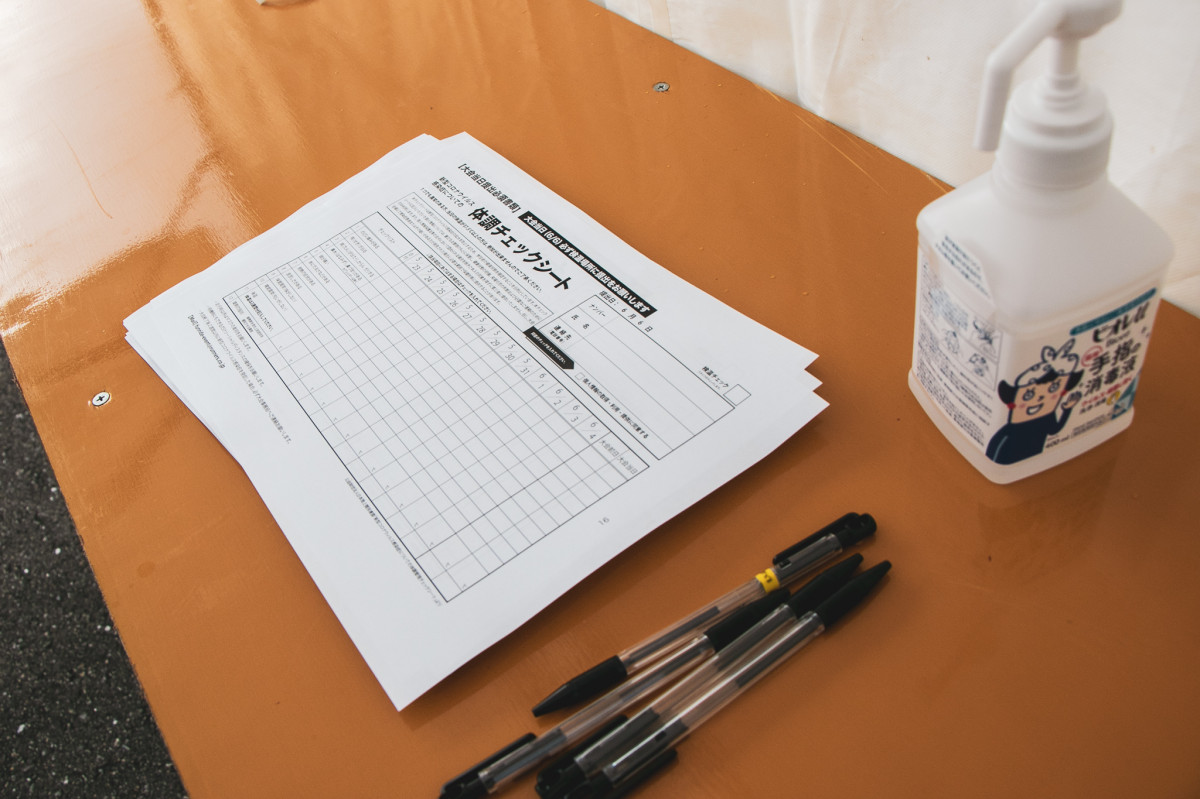

開催にあたっては、感染症対策として運営方法を大幅に見直すことに。前日受付、大会当日ともに、会場への入場は健康チェックシートの提出および消毒、検温、そしてマスクの着用が義務付けられ、会場への入場人数をカウントすることで場内でのフィジカルディスタンスを保つ工夫がされていた。

前日の受付会場ではサイクルEXPOが開催され、多くのブランドが出展。実際の製品を目にし、またブランドの担当者とコミュニケーションを取れる機会は、ここ一年でかなり貴重な場となったことは事実だろう。

大会当日は検温ブースを通らないと入場できない仕組みに

大会当日は検温ブースを通らないと入場できない仕組みに

健康チェックシートの記入と提出が義務付けられていた

健康チェックシートの記入と提出が義務付けられていた  検温チェックを過ぎるとヘルメットにシールが貼られていた

検温チェックを過ぎるとヘルメットにシールが貼られていた

さて、大会当日は例年同様のタイムスケジュールで動き出した。空も白み始めるころ、会場がオープンし、気の早い参加者たちが集まり始める。しかし、例年と異なるのはその数が少ないこと。その要因となったのは、今年は主催者選抜の男子および女子など限られたグループを除いては整列を行わず、好きなタイミングでスタートする方式を採用したことだろう。

グループの先頭を狙う参加者たちが出来るだけ早く会場入りすることが無くなったため、参加者たちは三々五々集まることになり、結果として会場全体の人口密度もかなり下げられていた印象だ。

一定間隔でスタートは設けられるが、スタート順の厳密な指定は無く、ブロックごとの整列も廃止された

一定間隔でスタートは設けられるが、スタート順の厳密な指定は無く、ブロックごとの整列も廃止された

今大会の出走者数は4,726人と発表されており、この人数は10年ほど前のMt.富士ヒルクライムの出走者数に迫る数字。しかし、主催者選抜がスタートする直前の会場における人の密度は10年前と比べてもかなり疎らな印象だった。

実際、自分のスタートしたい時間に合わせて会場入りする人が多く、第一下山グループが会場に戻ってくるタイミングで、入場検温を受ける参加者も見受けられた。

山梨県の長崎知事が登壇 参加者に力強いエールを送った

山梨県の長崎知事が登壇 参加者に力強いエールを送った

環境副大臣を務める堀内のり子衆院議員も登壇

環境副大臣を務める堀内のり子衆院議員も登壇  周辺の市区町村の首長らも来賓として駆け付けた。地元の注目を集めていたことが窺える

周辺の市区町村の首長らも来賓として駆け付けた。地元の注目を集めていたことが窺える

主催者選抜クラスのスタート前には、山梨県の長崎知事や堀内のり子環境副大臣が登壇し、挨拶を行った。長崎知事は「やまなしグリーン・ゾーンに象徴されるような、社会活動や経済活動と感染症対策を両立した超感染症社会の見本となるイベントとして開催できることを喜ばしく思っています」と選手たちにエールを送り、スタートの号砲を鳴らした。

数名の有力選手不在も圧倒的な力を見せた池田隆人(Team ZWC)がコースレコードで優勝

ヒルクライマーにとって、乗鞍と並ぶタイトルとなったMt.富士ヒルクライムの主催者選抜クラスだが今年はコロナの影響もあり、コースレコードホルダーである田中裕士や、兼松大和、森本誠ら過去のチャンピオンらが出走を自粛。

地元山梨のチーム、アヴニール・ヤマナシ・ヤマナカコから水野恭平(左)と瀬戸口瑛(右)

地元山梨のチーム、アヴニール・ヤマナシ・ヤマナカコから水野恭平(左)と瀬戸口瑛(右)  注目集まるチームZWCの皆さんを中心に。

注目集まるチームZWCの皆さんを中心に。

スタートラインに並んだ主催者選抜クラスの選手たち

スタートラインに並んだ主催者選抜クラスの選手たち

スタートラインについたのは、ディフェンディングチャンピオンの佐々木遼(Team GOCHI)や前回大会2位かつあざみライン日本人最速記録を持つ加藤大貴(COW GUMMA)らを含む69名。並み居る強豪たちからも一目置かれていたのが、優勝することになる池田隆人(Team ZWC)だ。

事前の試走で料金所から五合目まで55分34秒という驚異的なタイムを記録し注目を集めていた池田は、その所属チームが示すようにZwiftでの活動を主体とするライダー。ワールドチームのモビスターがE-スポーツチームのコンペとして行った「モビスターチームチャレンジ」で最終選考にまで残った実力の持ち主だ。一昨年の富士ヒルでも途中で独走するなど強さを見せたが、それから2年が経過した現在、実走でどれほどの強さを見せるのかにプロトンの注目が集まった。

前回覇者の佐々木遼(Team GOCHI)を先頭にパレードラン

前回覇者の佐々木遼(Team GOCHI)を先頭にパレードラン

今年もファーストアタックを決めた大野拓也(天照CST)

今年もファーストアタックを決めた大野拓也(天照CST)

胎内交差点を左折し、リアルスタートが切られると同時にファーストアタックを決めたのは例年同様、大野拓也(天照CST)。果敢にレースを作る大野に早速池田が反応し、料金所までに4名の逃げを形成するも、流石に集団は容認せず一旦吸収される。

だが、3km地点付近で再び大野のペースアップをきっかけに集団が活性化し、加藤と金子宗平のCOW GUMMAコンビ、池田、そして大会前々日にヤビツ峠24分28秒の記録を出した橋本晴哉の4名が抜け出しに成功。

束の間、集団は一つのままに進んでいく

束の間、集団は一つのままに進んでいく  再び大野がアタック、そこに加藤や池田らがすかさず反応する

再び大野がアタック、そこに加藤や池田らがすかさず反応する

4名の逃げが形成されるが、金子宗平(COW GUMMA)がドロップ

4名の逃げが形成されるが、金子宗平(COW GUMMA)がドロップ

しかし、一合目を越えるまでに金子、橋本の順で次々とドロップ、先頭は2名のみに絞られる。メイン集団も見送るというよりは基本的なペースの差でジリジリと離されていくような印象。

池田と加藤がローテーションを回しつつ、淡々と距離を消化していく。ヒルクライムとはいえ、常に25km/hを越えるようなスピードで走るため、体格の大きな加藤に対し小柄な池田は空力的に有利な展開。

1合目のあたりで橋本が脱落。先頭は2名に絞られた

1合目のあたりで橋本が脱落。先頭は2名に絞られた

4合目手前、ペースアップを仕掛け独走に持ち込んだ池田隆人

4合目手前、ペースアップを仕掛け独走に持ち込んだ池田隆人

奥庭でもペースは衰えず、そのまま平坦区間へ

奥庭でもペースは衰えず、そのまま平坦区間へ

4合目手前で池田が一気にペースアップすると加藤は対応できず、ついに池田が独走態勢に持ち込む。太鼓の応援がない大沢駐車場にたどり着くころには完全に加藤の姿が見えないほどの差をつけた。

そのまま奥庭手前の激坂区間もこなし、フィニッシュ手前の平坦区間へ。崩落により新たに付け替えられたクランクも難なくこなし、独走のままフィニッシュへ。56分21秒とコースレコードを40秒以上更新する驚異的なタイムを記録し、初優勝を飾った。

コースレコードで優勝した池田隆人(TEAM ZWC) photo:Naoki Yasuoka

コースレコードで優勝した池田隆人(TEAM ZWC) photo:Naoki Yasuoka

2位に入った加藤大貴(COW GUMMA)

2位に入った加藤大貴(COW GUMMA)

主催者選抜男子 左から3位の板子佑士、1位の池田隆人(TEAM ZWC)、2位の加藤大貴(COW GUMMA) photo:Naoki Yasuoka

主催者選抜男子 左から3位の板子佑士、1位の池田隆人(TEAM ZWC)、2位の加藤大貴(COW GUMMA) photo:Naoki Yasuoka

「もちろん、勝つつもりで出場したのですが、本当に勝てるとは思わなかった」と、レースを振り返る池田。訥々とした雰囲気で語る25歳の気鋭クライマーは次なる目標として乗鞍を挙げる。富士ヒルを制した王者たちはロードレースへと照準を合わせる例も多い中、しばらくはヒルクライムに専念する構えだ。

今年は表彰式もコンパクトに。主催者選抜の男子と女子上位3名のみが表彰対象として栄光を受けた。一方で、会場がスタートのすぐそばに設けられたこともあり、例年よりも多くの人がその様子を見ることが出来たのではないだろうか。

残念ながら下山後の楽しみの一つでもあった、吉田うどんのふるまいも無かったものの、今年は参加賞として皆さんに配られた様子。自宅で茹でていただけば、来年の富士ヒルへの思いも更に募ろうというものだ。

五合目付近では雲の上に出るようで、雨も上がっていた

五合目付近では雲の上に出るようで、雨も上がっていた

コロナ禍の中にありながら、県をはじめとした自治体と連携を取りつつ開催することが出来たMt.富士ヒルクライム。「走る場が無くなってしまったアスリートの皆さんにとって、目標とするイベントとなっていたのであれば嬉しいですね」と語るのは、大会実行委員会の金城さん。確かに、SNS上でも多くのサイクリストが結果報告を行い、モチベーションを高めるための役割を果たしていた。

また、感染症対策として実施された様々な運営上の工夫も決して無駄にはならないだろう。特に、会場入り時間をフリーにしやすいスタート方式などは混雑緩和や参加者の待機時間軽減といった効果も大きく、来年以降に継続採用されてもおかしくないと感じた。コロナ禍も落ち着くであろう来年には、更に多くのサイクリストがスバルラインを走る姿が見られるだろうか。

text&photo:Naoki Yasuoka

2年ぶりの開催となったMt.富士ヒルクライム

2年ぶりの開催となったMt.富士ヒルクライム 新型コロナウイルス感染拡大の影響で、昨年から今年にかけて多くのイベントが中止・延期に追い込まれた。日本最大級のサイクルイベントであるMt.富士ヒルクライムもそのうちの一つ。昨年大会は中止となり、秋に規模を縮小した大会を実施することとなった。

年が明けても首都圏を中心に緊急事態宣言が出され、多くのイベントが中止に。緊急事態宣言の延長を受け、同時期に開催されるサイクリングイベントも中止が発表される中、Mt.富士ヒルクライムは2年ぶりの開催を実現した。

EXPO会場への入場も検温が義務付けられた

EXPO会場への入場も検温が義務付けられた  スマートバイクの体験ブースは好評

スマートバイクの体験ブースは好評  ケミカルの使用方法をレクチャーしてもらえるシュアラスターブース

ケミカルの使用方法をレクチャーしてもらえるシュアラスターブース  トレックブースではトヨカツさんによるヒルクライム講座が開催

トレックブースではトヨカツさんによるヒルクライム講座が開催 開催にあたっては、感染症対策として運営方法を大幅に見直すことに。前日受付、大会当日ともに、会場への入場は健康チェックシートの提出および消毒、検温、そしてマスクの着用が義務付けられ、会場への入場人数をカウントすることで場内でのフィジカルディスタンスを保つ工夫がされていた。

前日の受付会場ではサイクルEXPOが開催され、多くのブランドが出展。実際の製品を目にし、またブランドの担当者とコミュニケーションを取れる機会は、ここ一年でかなり貴重な場となったことは事実だろう。

大会当日は検温ブースを通らないと入場できない仕組みに

大会当日は検温ブースを通らないと入場できない仕組みに  健康チェックシートの記入と提出が義務付けられていた

健康チェックシートの記入と提出が義務付けられていた  検温チェックを過ぎるとヘルメットにシールが貼られていた

検温チェックを過ぎるとヘルメットにシールが貼られていた さて、大会当日は例年同様のタイムスケジュールで動き出した。空も白み始めるころ、会場がオープンし、気の早い参加者たちが集まり始める。しかし、例年と異なるのはその数が少ないこと。その要因となったのは、今年は主催者選抜の男子および女子など限られたグループを除いては整列を行わず、好きなタイミングでスタートする方式を採用したことだろう。

グループの先頭を狙う参加者たちが出来るだけ早く会場入りすることが無くなったため、参加者たちは三々五々集まることになり、結果として会場全体の人口密度もかなり下げられていた印象だ。

一定間隔でスタートは設けられるが、スタート順の厳密な指定は無く、ブロックごとの整列も廃止された

一定間隔でスタートは設けられるが、スタート順の厳密な指定は無く、ブロックごとの整列も廃止された 今大会の出走者数は4,726人と発表されており、この人数は10年ほど前のMt.富士ヒルクライムの出走者数に迫る数字。しかし、主催者選抜がスタートする直前の会場における人の密度は10年前と比べてもかなり疎らな印象だった。

実際、自分のスタートしたい時間に合わせて会場入りする人が多く、第一下山グループが会場に戻ってくるタイミングで、入場検温を受ける参加者も見受けられた。

山梨県の長崎知事が登壇 参加者に力強いエールを送った

山梨県の長崎知事が登壇 参加者に力強いエールを送った  環境副大臣を務める堀内のり子衆院議員も登壇

環境副大臣を務める堀内のり子衆院議員も登壇  周辺の市区町村の首長らも来賓として駆け付けた。地元の注目を集めていたことが窺える

周辺の市区町村の首長らも来賓として駆け付けた。地元の注目を集めていたことが窺える 主催者選抜クラスのスタート前には、山梨県の長崎知事や堀内のり子環境副大臣が登壇し、挨拶を行った。長崎知事は「やまなしグリーン・ゾーンに象徴されるような、社会活動や経済活動と感染症対策を両立した超感染症社会の見本となるイベントとして開催できることを喜ばしく思っています」と選手たちにエールを送り、スタートの号砲を鳴らした。

数名の有力選手不在も圧倒的な力を見せた池田隆人(Team ZWC)がコースレコードで優勝

ヒルクライマーにとって、乗鞍と並ぶタイトルとなったMt.富士ヒルクライムの主催者選抜クラスだが今年はコロナの影響もあり、コースレコードホルダーである田中裕士や、兼松大和、森本誠ら過去のチャンピオンらが出走を自粛。

地元山梨のチーム、アヴニール・ヤマナシ・ヤマナカコから水野恭平(左)と瀬戸口瑛(右)

地元山梨のチーム、アヴニール・ヤマナシ・ヤマナカコから水野恭平(左)と瀬戸口瑛(右)  注目集まるチームZWCの皆さんを中心に。

注目集まるチームZWCの皆さんを中心に。  スタートラインに並んだ主催者選抜クラスの選手たち

スタートラインに並んだ主催者選抜クラスの選手たち スタートラインについたのは、ディフェンディングチャンピオンの佐々木遼(Team GOCHI)や前回大会2位かつあざみライン日本人最速記録を持つ加藤大貴(COW GUMMA)らを含む69名。並み居る強豪たちからも一目置かれていたのが、優勝することになる池田隆人(Team ZWC)だ。

事前の試走で料金所から五合目まで55分34秒という驚異的なタイムを記録し注目を集めていた池田は、その所属チームが示すようにZwiftでの活動を主体とするライダー。ワールドチームのモビスターがE-スポーツチームのコンペとして行った「モビスターチームチャレンジ」で最終選考にまで残った実力の持ち主だ。一昨年の富士ヒルでも途中で独走するなど強さを見せたが、それから2年が経過した現在、実走でどれほどの強さを見せるのかにプロトンの注目が集まった。

前回覇者の佐々木遼(Team GOCHI)を先頭にパレードラン

前回覇者の佐々木遼(Team GOCHI)を先頭にパレードラン  今年もファーストアタックを決めた大野拓也(天照CST)

今年もファーストアタックを決めた大野拓也(天照CST) 胎内交差点を左折し、リアルスタートが切られると同時にファーストアタックを決めたのは例年同様、大野拓也(天照CST)。果敢にレースを作る大野に早速池田が反応し、料金所までに4名の逃げを形成するも、流石に集団は容認せず一旦吸収される。

だが、3km地点付近で再び大野のペースアップをきっかけに集団が活性化し、加藤と金子宗平のCOW GUMMAコンビ、池田、そして大会前々日にヤビツ峠24分28秒の記録を出した橋本晴哉の4名が抜け出しに成功。

束の間、集団は一つのままに進んでいく

束の間、集団は一つのままに進んでいく  再び大野がアタック、そこに加藤や池田らがすかさず反応する

再び大野がアタック、そこに加藤や池田らがすかさず反応する  4名の逃げが形成されるが、金子宗平(COW GUMMA)がドロップ

4名の逃げが形成されるが、金子宗平(COW GUMMA)がドロップ しかし、一合目を越えるまでに金子、橋本の順で次々とドロップ、先頭は2名のみに絞られる。メイン集団も見送るというよりは基本的なペースの差でジリジリと離されていくような印象。

池田と加藤がローテーションを回しつつ、淡々と距離を消化していく。ヒルクライムとはいえ、常に25km/hを越えるようなスピードで走るため、体格の大きな加藤に対し小柄な池田は空力的に有利な展開。

1合目のあたりで橋本が脱落。先頭は2名に絞られた

1合目のあたりで橋本が脱落。先頭は2名に絞られた  4合目手前、ペースアップを仕掛け独走に持ち込んだ池田隆人

4合目手前、ペースアップを仕掛け独走に持ち込んだ池田隆人  奥庭でもペースは衰えず、そのまま平坦区間へ

奥庭でもペースは衰えず、そのまま平坦区間へ 4合目手前で池田が一気にペースアップすると加藤は対応できず、ついに池田が独走態勢に持ち込む。太鼓の応援がない大沢駐車場にたどり着くころには完全に加藤の姿が見えないほどの差をつけた。

そのまま奥庭手前の激坂区間もこなし、フィニッシュ手前の平坦区間へ。崩落により新たに付け替えられたクランクも難なくこなし、独走のままフィニッシュへ。56分21秒とコースレコードを40秒以上更新する驚異的なタイムを記録し、初優勝を飾った。

コースレコードで優勝した池田隆人(TEAM ZWC) photo:Naoki Yasuoka

コースレコードで優勝した池田隆人(TEAM ZWC) photo:Naoki Yasuoka 2位に入った加藤大貴(COW GUMMA)

2位に入った加藤大貴(COW GUMMA)  主催者選抜男子 左から3位の板子佑士、1位の池田隆人(TEAM ZWC)、2位の加藤大貴(COW GUMMA) photo:Naoki Yasuoka

主催者選抜男子 左から3位の板子佑士、1位の池田隆人(TEAM ZWC)、2位の加藤大貴(COW GUMMA) photo:Naoki Yasuoka「もちろん、勝つつもりで出場したのですが、本当に勝てるとは思わなかった」と、レースを振り返る池田。訥々とした雰囲気で語る25歳の気鋭クライマーは次なる目標として乗鞍を挙げる。富士ヒルを制した王者たちはロードレースへと照準を合わせる例も多い中、しばらくはヒルクライムに専念する構えだ。

今年は表彰式もコンパクトに。主催者選抜の男子と女子上位3名のみが表彰対象として栄光を受けた。一方で、会場がスタートのすぐそばに設けられたこともあり、例年よりも多くの人がその様子を見ることが出来たのではないだろうか。

残念ながら下山後の楽しみの一つでもあった、吉田うどんのふるまいも無かったものの、今年は参加賞として皆さんに配られた様子。自宅で茹でていただけば、来年の富士ヒルへの思いも更に募ろうというものだ。

五合目付近では雲の上に出るようで、雨も上がっていた

五合目付近では雲の上に出るようで、雨も上がっていた コロナ禍の中にありながら、県をはじめとした自治体と連携を取りつつ開催することが出来たMt.富士ヒルクライム。「走る場が無くなってしまったアスリートの皆さんにとって、目標とするイベントとなっていたのであれば嬉しいですね」と語るのは、大会実行委員会の金城さん。確かに、SNS上でも多くのサイクリストが結果報告を行い、モチベーションを高めるための役割を果たしていた。

また、感染症対策として実施された様々な運営上の工夫も決して無駄にはならないだろう。特に、会場入り時間をフリーにしやすいスタート方式などは混雑緩和や参加者の待機時間軽減といった効果も大きく、来年以降に継続採用されてもおかしくないと感じた。コロナ禍も落ち着くであろう来年には、更に多くのサイクリストがスバルラインを走る姿が見られるだろうか。

text&photo:Naoki Yasuoka

リンク

Amazon.co.jp