iRC史上最速。SPEED EDGEシリーズ誕生。

国産レーシングタイヤブランドとして、多くのサイクリストから支持を集めるiRC。高い信頼性を誇る同社が今夏発表したSPEED EDGEシリーズは、「iRC史上最速」を謳う決戦用タイヤとしてTTやヒルクライムを主戦場とするレーサーから熱い視線を浴びている。

SPEED EDGEが用意されるのは、iRCの誇るチューブレスタイヤ"FORMULA PRO"とクリンチャータイヤ"ASPITE PRO"。これまではハイグリップオールラウンドモデルの「RBCC」や、軽量モデルの「S-LIGHT」、耐久性に優れた「X-GUARD」といったバリエーションを展開してきたが、待望の低転がり抵抗にフォーカスを当てたモデルが加わった。

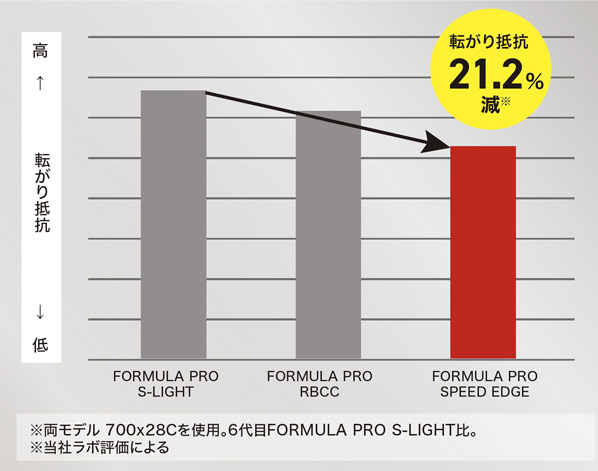

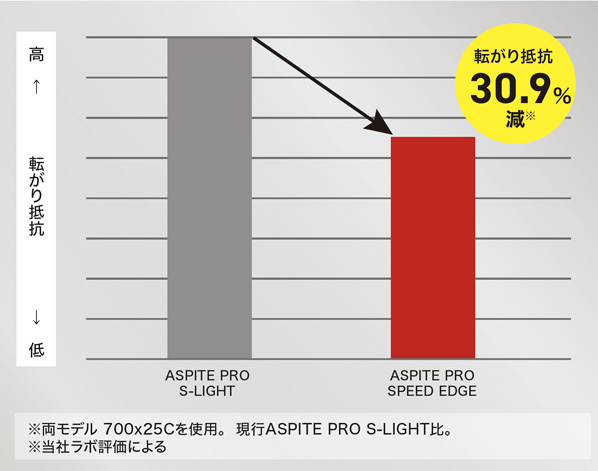

その転がりの軽さはラボにて実証済み。FORMULA PROではS-LIGHTの700x28Cと比較し21.2%、RBCCモデルより12.7%の転がり抵抗を低減。ASPITE PROにおいては、S-LIGHT比で30.9%もの低転がり抵抗を達成しているという。

この圧倒的な性能はどのようにして実現されたのか。その核となるのがこのSPEED EDGEシリーズだけに与えられた新しいタイヤ構造「SLRS」だ。

左右対称の新構造「SLRS」がもたらす低転がり抵抗

そもそも転がり抵抗とは何か。どうすれば転がり抵抗が減らせるのか。それは走行中のタイヤの変形量がカギとなる。

タイヤが接地する際に潰れて戻る、この変形の際に発する熱などが転がり抵抗の大きな要因。この変形量を少なくすればするほどロスを削減できることになる。つまり、接地面のトレッド部分の厚さを薄くすることが、転がり抵抗の低減に直結する。

そのため、各社の決戦タイヤではトレッドゴムの肉厚を削り、耐パンクベルトを省略し、より高いTPIのカーカスを用い、薄くしなやかにすることで転がり抵抗を削ぎ落してきた。このSPEED EDGEももちろんそういったアプローチは採用しているが、レーシングタイヤとして成立するためには自ずと限界がある。

そこでiRCが着目したのがタイヤの土台となるケーシング構造。このSPEED EDGEのために、iRCは「SLRS(Symmetrical Low Rolling Resistance Stracture)」と名付けた新たなタイヤ構造を開発した。

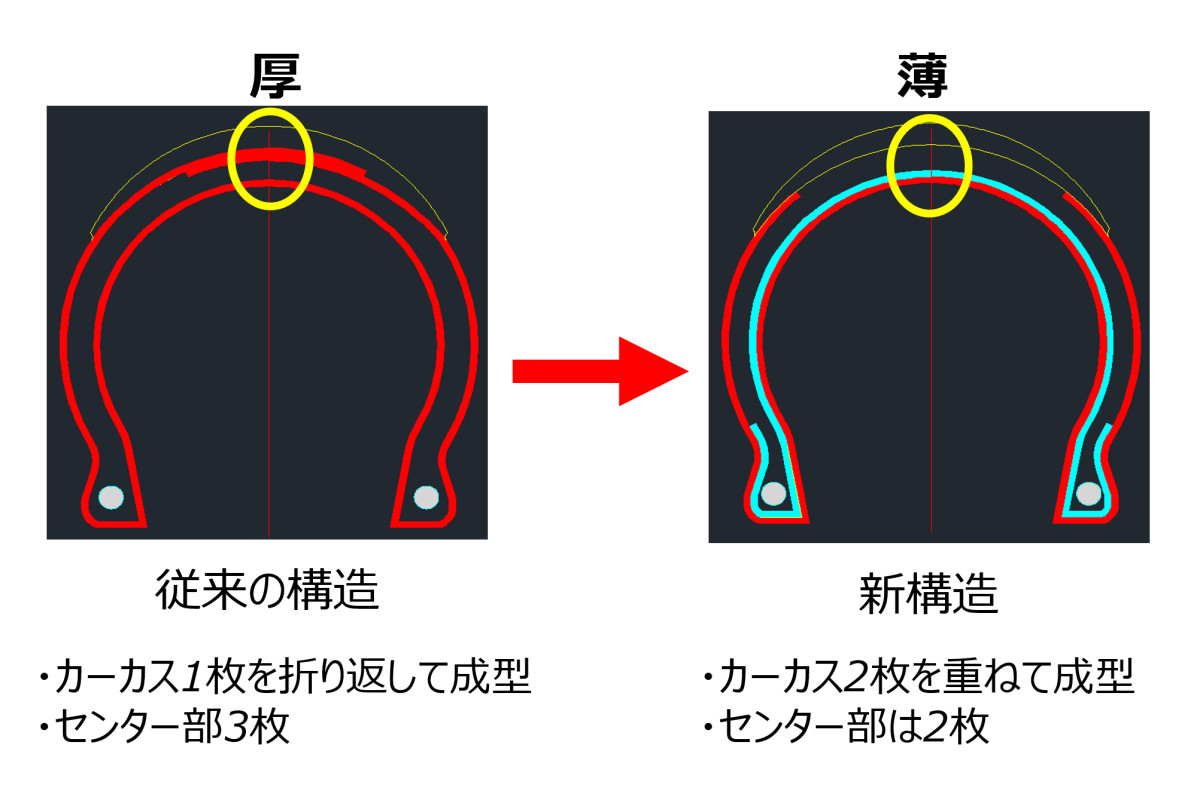

従来の一般的なタイヤでは、1枚のカーカスを折り返して成型している。接地面となるセンター部分では折り返したカーカス部が重なり、3枚の厚みが生まれている。

これに対し、SLRSでは2枚のカーカスを重ねて成形。重ねたカーカスの上側は折り返したビード部まで、下側もサイドウォールまでとされ、センター部での左右の重なりを排除。センター部はカーカス2枚分の厚みとし、既存構造に対してケーシング厚を2/3まで低減することに成功した。

更にSLRSはセンター部の薄肉化に加え、もう一つのメリットをもたらしているという。それは最初のS、つまり左右対称という特徴に由来する。

従来の構造では、センター部で折り重ねられたカーカスは左右からきたカーカスのどちらかが上、どちらかが下となる。この非対称の構造は、ケーシングの左右テンションの差を生みだしている。

「タイヤを嵌めようとしたとき、勝手に8の字にねじれてしまう経験が誰しもあると思います。あの現象はこのケーシングの非対称による左右テンション差からくるものなんです」と開発者の中根さんは語る。そして、捻じれようとするタイヤをリムに嵌めることで、常に真っすぐになるように矯正し続けているのが従来の構造であり、そこにもエネルギーロスが生まれているという。

しかしSLRSでは、左右対称となっているためケーシングのテンション差が存在しない。この部分でもエネルギーロスを抑えることで、圧倒的な低転がり抵抗を実現したのだ。

更にFORMULA PRO SPEED EDGEでは、エア保持層にも手が入れられている。もともと、RBCCモデルがシーラント不要のチューブレス(TL)、軽量なS-LIGHTはシーラントが必要なチューブレスレディ(TLR)とされていた。SPEED EDGEはS-LIGHT同様のTLRとなっているが、実のところ構造としてはTLのRBCCに近いのだという。

「S-LIGHTに採用されていた空気保持レイヤーは軽量な一方で、転がり抵抗は大きかったんです。一方、RBCCは内側にラバー層を配置しており、重量は嵩むけれども転がり抵抗は小さかった。SPEED EDGEでは、RBCC同様のラバー層を配置しつつ、その厚さを極限まで薄く抑えることで、転がり抵抗を大幅に低減しています。ただ、薄くした分空気保持力も下がってしまったので、シーラントが必要なTLRとなったんです」と中根さん。

また、TLRモデルにおいてはS-LIGHTのほうが重量がわずかに軽い理由もここにあるという。S-LIGHT同様のレイヤーを採用すれば、より耳目を引くスペックとなったはず。しかしそうしなかったのは、「最軽量」ではなく、「最速」を狙ったSPEED EDGEのコンセプトを貫き通したからだと言えよう。

エコランタイヤにヒントを得た新コンパウンド

SPEED EDGEシリーズの核心となる革新技術の「SLRS」に加え、コンパウンドにおいても転がり抵抗の削減を追求。まず、トレッドゴムの厚み自体も低減されており、軽量モデルのS-LIGHTとの比較でも約35%の薄肉化を達成。

「iRCの社内基準ギリギリ」と、中根さんが語るほどの薄肉化を果たしたトレッドは、コンパウンド素材自体もこれまでのタイヤとは大きく異なるものを使用しているという。

SPEED EDGEに用いられるコンパウンドの開発にあたり、ヒントとなったのがエコラン用のタイヤ。1リットルのガソリンでどれだけ長い距離(トップレベルのチームは3,000㎞以上を走るという!)を走れるか、つまり燃費を競うエコランにおいて、実はiRCは圧倒的なシェアを有している。

あらゆるタイヤの中でも究極の低転がり抵抗を突き詰めたタイヤであるエコランタイヤ。そこで用いられているコンパウンドをベースに、自転車レースでの実用性を担保する性能を与えたのがSPEED EDGEのコンパウンドなのだという。ただ、グリップ力はRBCCモデルと比べると劣ってしまうとも。

中根さんも、「実際にテストしてもらったプロ選手には、『ロードレースでも使いたい』と言われるほどだったのですが、やはりグリップを含めたトータルバランスではRBCCが優れています。新型のトレッドパターンの採用もあいまってドライコンディションでのグリップは確保できているのですが、ウェット路面は他のモデルをオススメします」という。

ライバルに差をつける、iRC史上最速タイヤは数量限定での展開

iRCのテクノロジーの粋を結集したSPEED EDGEシリーズ。SLRSケーシングなど、新たな試みが行われていることもあり、現時点では国内工場でのみ生産可能ということで、FORMULA PRO SPEED EDGE、ASPITE PRO SPEED EDGE共に数量限定での販売となる。

両モデルともに25Cと28Cをラインアップ。ASPITE PRO SPEED EDGEが先行してリリースされ、6月下旬に販売開始。価格は11,000円(税込)。続いて7月下旬にFORMULA PRO SPEED EDGEが発売される。こちらの価格は13,200円(税込)となる。

乗鞍や赤城山など、大きなヒルクライムレースはまだまだこれから。SPEED EDGEシリーズは機材に妥協しないレーサーたちにとって要チェックアイテムとなるだろう。

iRC FORMULA PRO SPEED EDGE

| タイプ | チューブレスレディ(フックレス対応) |

| サイズ(重量) | 700×25C(225g)、28C(260g) |

| 価格 | 13,200円(税込) |

iRC ASPITE PRO SPEED EDGE

| タイプ | クリンチャー(フックレス対応) |

| サイズ(重量) | 700×25C(180g)、28C(200g) |

| 価格 | 11,000円(税込) |

提供:iRCタイヤ、 photo&text : Naoki Yasuoka, Makoto Ayano