イタリアで開催されたメディア発表会のニュースは新型DEFYだけにとどまらない。完全自社開発のクランクアーム式パワーメーター「POWER PRO」や、そのデータをスマートに記録できるアプリケーション、一足先にデビューしていたプロスペックシューズ「SURGE PRO」など、これまでのハイエンドを身近な存在にする、ジャイアントの意欲作各種を紹介します。

ジャイアント初のパワーメーター「POWER PRO」。アルテグラクランクに搭載され、2019年は完成車に組み込まれて発売される photo:So.Isobe

ジャイアント初のパワーメーター「POWER PRO」。アルテグラクランクに搭載され、2019年は完成車に組み込まれて発売される photo:So.Isobe

新型DEFYと並ぶメディアローンチイベントの大きな話題が、遂にジャイアント製のパワーメーター「POWER PRO」が発表されたことだ。開発陣が「長いリサーチ期間を掛けて市場ニーズを分析した」と語るそれは、必要十二分の機能性と使い勝手、そして驚きのコストパフォーマンスを武器に群雄割拠のパワーメーター市場に殴り込みをかける意欲作に仕上げられている。

POWER PROのキーワードは「POWER FOR ALL(全てのユーザーにパワーメーターを)」。パワーメーターがトップレーサーだけのものだった時代が終わり、一般に浸透し始めた今だからこそ、コストパフォーマンスや信頼性に長けるジャイアントからリリースされる意味は大きい。効率的なトレーニングを可能にし、あるいはオーバーペースを防ぐことでより無理せず遠くへ走れるように、という思いがその根底にはあるという。

充電式バッテリーを搭載しながら薄型に仕上げられた左クランクセンサー photo:Sterling Lorence/GIANT

充電式バッテリーを搭載しながら薄型に仕上げられた左クランクセンサー photo:Sterling Lorence/GIANT アルテグラクランクを使用する理由はコストを下げるため。システムが100%自社開発されていることも特徴だ (c)GIANT

アルテグラクランクを使用する理由はコストを下げるため。システムが100%自社開発されていることも特徴だ (c)GIANT

POWER PROはAnt+対応。NEOS TRACKなど各種コンピュータに対応する photo:Makoto.AYANO計測方式は充電式バッテリーをそれぞれセンサーに搭載した左右独立クランク方式だ。駆動側のセンサーをクランクアームの内側にセットする構造はパイオニアと似ているが、POWER PROは100%自社開発品で、デュラエースではなくアルテグラクランクを採用したことも価格を抑えるための工夫だ。

POWER PROはAnt+対応。NEOS TRACKなど各種コンピュータに対応する photo:Makoto.AYANO計測方式は充電式バッテリーをそれぞれセンサーに搭載した左右独立クランク方式だ。駆動側のセンサーをクランクアームの内側にセットする構造はパイオニアと似ているが、POWER PROは100%自社開発品で、デュラエースではなくアルテグラクランクを採用したことも価格を抑えるための工夫だ。

計測できるデータはパワーやペダルバランス、フォースアングル、ケイデンスなど。ペダリング中の複数ポイントで収集され、独自のアルゴリズムを介してノイズ補正されたデータはジャイアントのNEOS TRACKなどANT+対応コンピュータで表示させる仕組みだ。

NEOS TRACKでは左右ごとのパワーやペダルバランス、平均パワー、NP、TSS、IF等のデータを一画面最大10項目表示でき、リアルタイムで数値を確認できる。

POWER PROは他社のパワーメーターと違いマグネットレスであるため、フレームに貼り付ける作業や、チェーンステイとのクリアランスを心配する煩わしさが無いこともユーザーフレンドリーだ。さらに、左右両方のセンサーに搭載されているバッテリーの最大駆動時間は満充電で150時間、または2400km走行と長距離走行でも十分なスペックを誇るため、1000kmオーバーの超長距離ブルベにも対応してくれるはずだ。

専用アプリ「RideLink」が既にリリース済み。校正や充電残量確認、左右のフォースアングルを確認できるコンピューターとして活用できる photo:So.Isobe

専用アプリ「RideLink」が既にリリース済み。校正や充電残量確認、左右のフォースアングルを確認できるコンピューターとして活用できる photo:So.Isobe

また、Bluetoothを介してスマートフォンと接続し、専用アプリ「RideLink」を使うことでPOWER PROの校正やバッテリー残量の確認、ファームウェアのアップデートなどを簡単に作業可能だ。RideLinkにはリアルタイムでパワーやペダルバランス、フォースアングルを確認できる機能も搭載されているので固定ローラー台上でのトレーニング用としても活用できる。

RideLinkは各種言語に対応。既に日本語が使えるのは嬉しいポイント

RideLinkは各種言語に対応。既に日本語が使えるのは嬉しいポイント  POWER PROのキャリブレーションやファームウェアアップデート用として便利に使える

POWER PROのキャリブレーションやファームウェアアップデート用として便利に使える  キャリブレーション時の画面。システムを起動後、右クランクを12時の位置にして校正を行う

キャリブレーション時の画面。システムを起動後、右クランクを12時の位置にして校正を行う  ベクトルを確認できる機能も搭載され、固定ローラー台上でのトレーニング用としても活用可能

ベクトルを確認できる機能も搭載され、固定ローラー台上でのトレーニング用としても活用可能

既にNEOS TRACK用としてリリースされているアプリ「NeosTrack」ではパワーデータの分析まで含めてライドデータを管理できることも付け加えておこう。パワーカーブといったコア情報の表示はできないものの、ライドデータから分析したゾーン分布の自動算出といった、ほとんどのユーザーにとって必要十二分のデータを、PCを必要とせず全てスマートフォン上で確認できるため非常に使い勝手が良い印象を受ける。

メディア発表会で用意されたDEFY PRO 0にはPOWER PROがプリセット済みだったため、筆者は世界で初めてテストする機会を得た(コンピュータは自身のNEOS TRACKを用意)。動作はさすがジャイアント製とあって終始動作不良など無い安定したもので、コンピュータとの連携や、走り出す前の校正作業もスムーズかつストレスフリーだ。

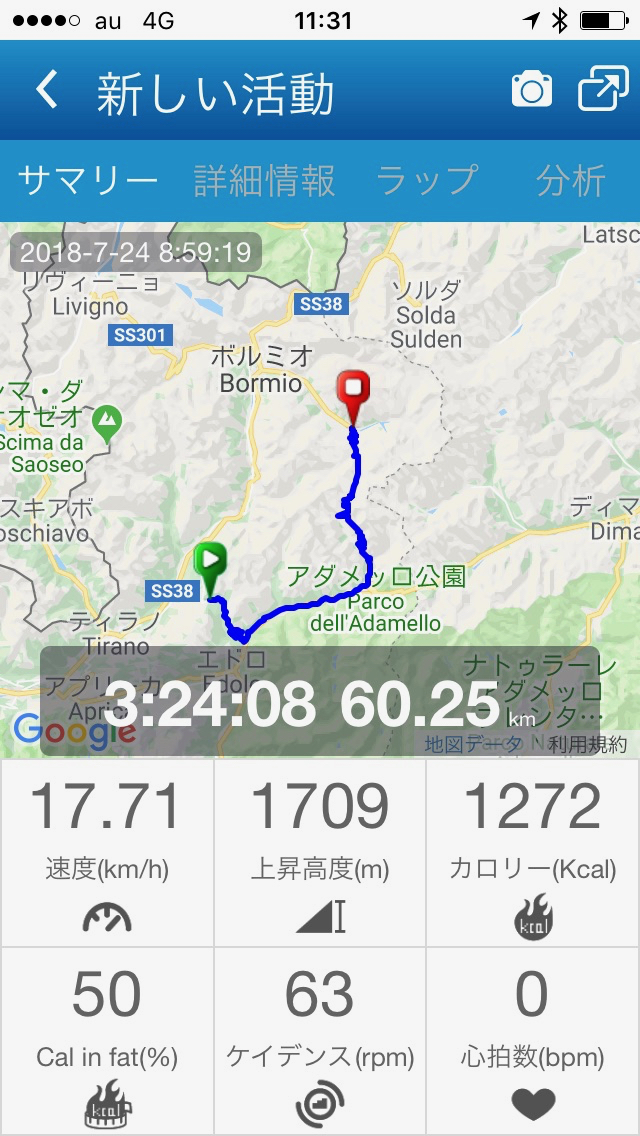

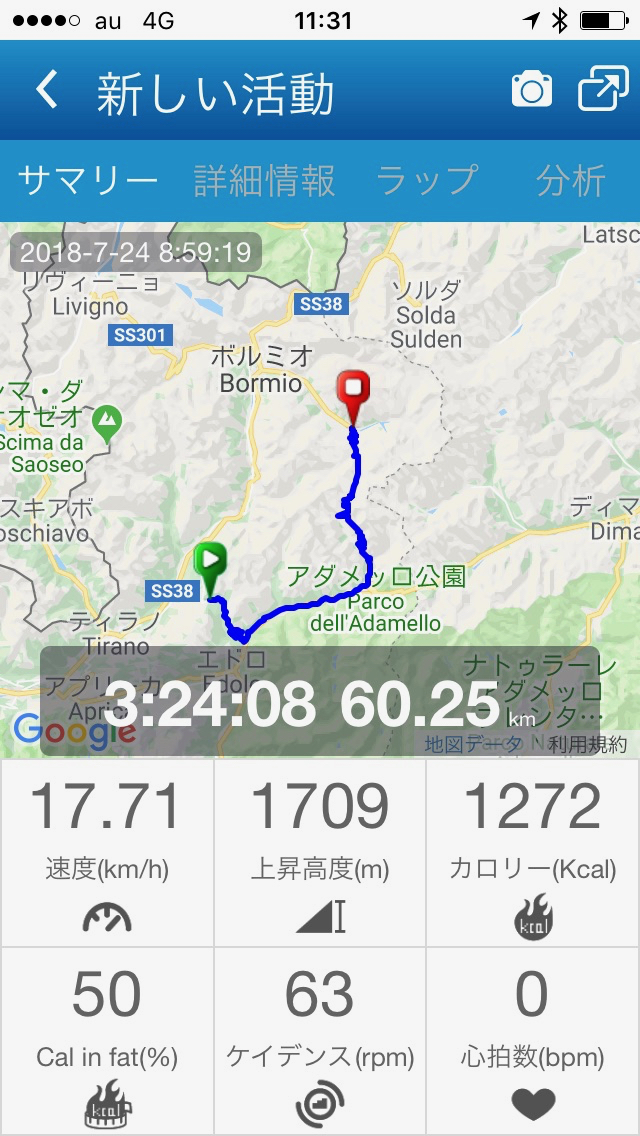

こちらはデータを収集・管理できるアプリNEOS TRACK。写真はプレゼン2日目に開催されたライドのサマリー

こちらはデータを収集・管理できるアプリNEOS TRACK。写真はプレゼン2日目に開催されたライドのサマリー  詳細情報内の「パワーデータ」欄ではPOWER PROで計測、算出した各種項目を確認できた。これら値はライド強度によって自動算出されたもの

詳細情報内の「パワーデータ」欄ではPOWER PROで計測、算出した各種項目を確認できた。これら値はライド強度によって自動算出されたもの  「分析」項目ではその日の獲得標高マップと各種データを組み合わせたグラフを確認できる

「分析」項目ではその日の獲得標高マップと各種データを組み合わせたグラフを確認できる  ライドデータから分析したゾーン分布の自動算出

ライドデータから分析したゾーン分布の自動算出

また、防水性が高く端子を曲げる心配のない磁石接続式充電の内蔵バッテリー方式や、マグネットレスシステムを採用するなど初心者にも扱いやすいPOWER PRO。テーマとして掲げられた「POWER FOR ALL(全てのユーザーにパワーメーターを)」を体現するかの仕様になっている。2019モデルでは単品販売の設定が無く完成車搭載のみだが、搭載する完成車はアップチャージ分を抑えた低価格で販売される予定とのことで、パワーメーター業界の勢力図を大きく変えそうな予感大だ。

ジャイアント初のプロユースロードシューズ、SURGE PRO (c)ジャイアント(写真は国内発売も開始されているチームカラー)

ジャイアント初のプロユースロードシューズ、SURGE PRO (c)ジャイアント(写真は国内発売も開始されているチームカラー)

世界に先んじて日本国内では7月初頭に発表されていたギア主要アイテムの一つが、ジャイアントのロードシューズとしては初のプロユースモデル「SURGE PRO(サージプロ)」だ。これまでラインアップされてきたSURGE HVを置き換えるトップレンジで、同様の機能を有しつつ買い求めやすい価格を実現したSURGE COMPとLivのMACHA COMPも同時リリースされている。(ラインアップ紹介はこちらの記事を参照)

「各所のカーブや足型などを徹底的に研究し、スポーツとフットウェアの研究を推進している企業とコラボレーション。バイオメカニカル(生体力学)エキスパートたちからの意見も多く取り入れてきた」とは、プレゼンテーションで語ったジャイアントのギア部門を統括するジェフ・シュナイダー氏の言葉。実際にSURGE PROの開発に当たってはサンウェブに所属する選手たちの足型を3Dスキャニングし、アッパーやインナーソールの開発に役立てているという。

SURGE PROについて説明するジェフ・シュナイダー氏。ジャイアントのギア部門を統括する首脳陣の一人だ photo:Sterling Lorence/GIANT

SURGE PROについて説明するジェフ・シュナイダー氏。ジャイアントのギア部門を統括する首脳陣の一人だ photo:Sterling Lorence/GIANT

SURGE PROを履くサンウェブのローレンス・テンダム(オランダ) photo:CorVos

SURGE PROを履くサンウェブのローレンス・テンダム(オランダ) photo:CorVos 多くのサンウェブの選手たちが使うSURGE PRO。開発段階からチームと協力態勢を敷き、足型のスキャニングなどが行われたという

多くのサンウェブの選手たちが使うSURGE PRO。開発段階からチームと協力態勢を敷き、足型のスキャニングなどが行われたという

「ガチガチに固めるのではなく、ソールに自然なねじれを持たせることで脚や各関節に優しい作りにする」をモットーにするExoBeamアウトソールは先代から引き継がれ、効率的なパワー伝達はそのままに幅広化し、ペダリング時のスイートスポットを広めたことが大きな進化。足を包み込む構造のExoWrapを継続採用しつつ、より伸びの良いアッパー素材を採用したことで長距離・長時間使用した際のプレッシャーを抑えているという。

こちらもメディア発表会場で用意があり、実際にガヴィア峠を含めた山岳ライドで試すことができたので使用感をお伝えしよう。実は昨年開催されたPROPELのメディア発表会でシュナイダー氏がプロトタイプを履いていたこともあり、こっそり期待していたのだった。

DEFYのテストライドではSURGE PROを履いてガヴィア峠のヒルクライムに挑んだ。特徴的なExoBeamアウトソールが目立つ photo:Sterling Lorence/GIANT

DEFYのテストライドではSURGE PROを履いてガヴィア峠のヒルクライムに挑んだ。特徴的なExoBeamアウトソールが目立つ photo:Sterling Lorence/GIANT

BOAのIP1クロージャーを2つ採用。破損した場合の部品交換といったアフターサービスも安心だ photo:Makoto.AYANO

BOAのIP1クロージャーを2つ採用。破損した場合の部品交換といったアフターサービスも安心だ photo:Makoto.AYANO 足を包み込むExoWrap構造、かつ伸びの良いアッパー素材で長時間使用にも対応する photo:Makoto.AYANO

足を包み込むExoWrap構造、かつ伸びの良いアッパー素材で長時間使用にも対応する photo:Makoto.AYANO

ヒールカップはシンプルな仕上がり photo:Makoto.AYANO

ヒールカップはシンプルな仕上がり photo:Makoto.AYANO かかと部分にはスリップを防ぐ素材が投入されている photo:Makoto.AYANO

かかと部分にはスリップを防ぐ素材が投入されている photo:Makoto.AYANO

幅狭で甲高の足を持つ筆者だが、SURGE PROの足入れ感はなかなか上々だ。薄いアッパーで脚を締め込んでいくスペシャライズドのS-WORKSやジロのEMPIRE SLX系統ではなく、レースシューズとしては少し厚くクッション性を持たせたアッパーは、BOAを締め込んでも柔らかい脚当たりで窮屈とは感じない。今まで私が試した中ではマヴィックのCOSMIC PRO(現行モデル)に近いと言えば伝わりやすいだろうか?左右幅は少々余裕を感じたので幅広ラストの方でも十分対応してくれるはず。

細い土踏まず部分がしなりを生むExoBeamアウトソールは良い意味で意外と普通だった。もっと積極的にしなるのかと思いきや、スプリント的な踏み込んでも意外と硬く、一方バイクを捻るようなダンシングでも嫌な突っ張りを感じないのはやはりExoBeamのしなりが威力を発揮しているからだろう。

土踏まず部分が絞り込まれたExoBeamアウトソール。先代よりもややワイド化しペダリング時のスイートスポットを広めている photo:Makoto.AYANO

土踏まず部分が絞り込まれたExoBeamアウトソール。先代よりもややワイド化しペダリング時のスイートスポットを広めている photo:Makoto.AYANO 土踏まず部分のパーツを交換することで様々な足型に対応。選手の足型を3Dスキャンしたことで生まれたアイディアだという photo:Makoto.AYANO

土踏まず部分のパーツを交換することで様々な足型に対応。選手の足型を3Dスキャンしたことで生まれたアイディアだという photo:Makoto.AYANO

どこかが特別痛くなることもないし、帰国後200kmオーバーのライドに連れ出しても不満は感じない。ガッチリとフィットさせるタイプのシューズが好みであれば話は別だが、快適なアッパーと程々に硬いソールの組み合わせは、DEFYと同じく長距離を走るためを考えたハイパフォーマンスモデルそのものだ。ハイエンドモデルながら価格も33,000円(税抜)と良い塩梅なので、ジャイアントユーザーでなくとも一度は選択肢に入れて良いだろう。

新登場したContact SL Neutralサドル。特殊なフォームを採用することで完成度を高めている photo:So.Isobe

新登場したContact SL Neutralサドル。特殊なフォームを採用することで完成度を高めている photo:So.Isobe

発表会で登場した新製品は、上に紹介したパワーメーターとシューズだけではない。試乗車として用意されたDEFY ADVANCED PRO 0に標準装備されているContact SL Neutralサドルは、近年怒涛の勢いでハイエンドサドルラインアップを拡充させているジャイアントにおける、初の穴開き製品だ。

サドルには特殊フォームを採用し、新デザインによる圧迫感の排除で、前作よりも30%もの快適性を高めているという。実際にライドで使用してみたが、初めて使ったにも関わらず違和感なくライドに集中することができた。先のツール・ド・フランスではサンウェブの選手がカーボンレールを採用したCONTACT SLRのショートノーズタイプを使用していたなど、今後の更なる拡充の狼煙として期待したい。

またこの新型からは、リアライトやフェンダーをサドル後部にドッキング可能なUNICLIPシステムに対応しているので、アクセサリをスマートに装着したいライダーにもおすすめだ。

ツール・ド・フランスで目撃された、CONTACT SL NEUTRALをベースにしたと思われるショートノーズサドル photo:Makoto.AYANO

ツール・ド・フランスで目撃された、CONTACT SL NEUTRALをベースにしたと思われるショートノーズサドル photo:Makoto.AYANO

次頁では、イタリアの発表会で試したDEFYのインプレッションをお伝えする。ガヴィアやモルティローロといった、険しい峠道が続くアルプスを走り見えたその真価とは?

完全自社開発のクランクアーム式パワーメーター、POWER PRO登場

パワーメーターを身近にする、ジャイアントの意欲作

ジャイアント初のパワーメーター「POWER PRO」。アルテグラクランクに搭載され、2019年は完成車に組み込まれて発売される photo:So.Isobe

ジャイアント初のパワーメーター「POWER PRO」。アルテグラクランクに搭載され、2019年は完成車に組み込まれて発売される photo:So.Isobe新型DEFYと並ぶメディアローンチイベントの大きな話題が、遂にジャイアント製のパワーメーター「POWER PRO」が発表されたことだ。開発陣が「長いリサーチ期間を掛けて市場ニーズを分析した」と語るそれは、必要十二分の機能性と使い勝手、そして驚きのコストパフォーマンスを武器に群雄割拠のパワーメーター市場に殴り込みをかける意欲作に仕上げられている。

POWER PROのキーワードは「POWER FOR ALL(全てのユーザーにパワーメーターを)」。パワーメーターがトップレーサーだけのものだった時代が終わり、一般に浸透し始めた今だからこそ、コストパフォーマンスや信頼性に長けるジャイアントからリリースされる意味は大きい。効率的なトレーニングを可能にし、あるいはオーバーペースを防ぐことでより無理せず遠くへ走れるように、という思いがその根底にはあるという。

充電式バッテリーを搭載しながら薄型に仕上げられた左クランクセンサー photo:Sterling Lorence/GIANT

充電式バッテリーを搭載しながら薄型に仕上げられた左クランクセンサー photo:Sterling Lorence/GIANT アルテグラクランクを使用する理由はコストを下げるため。システムが100%自社開発されていることも特徴だ (c)GIANT

アルテグラクランクを使用する理由はコストを下げるため。システムが100%自社開発されていることも特徴だ (c)GIANT POWER PROはAnt+対応。NEOS TRACKなど各種コンピュータに対応する photo:Makoto.AYANO計測方式は充電式バッテリーをそれぞれセンサーに搭載した左右独立クランク方式だ。駆動側のセンサーをクランクアームの内側にセットする構造はパイオニアと似ているが、POWER PROは100%自社開発品で、デュラエースではなくアルテグラクランクを採用したことも価格を抑えるための工夫だ。

POWER PROはAnt+対応。NEOS TRACKなど各種コンピュータに対応する photo:Makoto.AYANO計測方式は充電式バッテリーをそれぞれセンサーに搭載した左右独立クランク方式だ。駆動側のセンサーをクランクアームの内側にセットする構造はパイオニアと似ているが、POWER PROは100%自社開発品で、デュラエースではなくアルテグラクランクを採用したことも価格を抑えるための工夫だ。計測できるデータはパワーやペダルバランス、フォースアングル、ケイデンスなど。ペダリング中の複数ポイントで収集され、独自のアルゴリズムを介してノイズ補正されたデータはジャイアントのNEOS TRACKなどANT+対応コンピュータで表示させる仕組みだ。

NEOS TRACKでは左右ごとのパワーやペダルバランス、平均パワー、NP、TSS、IF等のデータを一画面最大10項目表示でき、リアルタイムで数値を確認できる。

POWER PROは他社のパワーメーターと違いマグネットレスであるため、フレームに貼り付ける作業や、チェーンステイとのクリアランスを心配する煩わしさが無いこともユーザーフレンドリーだ。さらに、左右両方のセンサーに搭載されているバッテリーの最大駆動時間は満充電で150時間、または2400km走行と長距離走行でも十分なスペックを誇るため、1000kmオーバーの超長距離ブルベにも対応してくれるはずだ。

専用アプリとの連携で手軽にデータ管理と分析が可能

専用アプリ「RideLink」が既にリリース済み。校正や充電残量確認、左右のフォースアングルを確認できるコンピューターとして活用できる photo:So.Isobe

専用アプリ「RideLink」が既にリリース済み。校正や充電残量確認、左右のフォースアングルを確認できるコンピューターとして活用できる photo:So.Isobeまた、Bluetoothを介してスマートフォンと接続し、専用アプリ「RideLink」を使うことでPOWER PROの校正やバッテリー残量の確認、ファームウェアのアップデートなどを簡単に作業可能だ。RideLinkにはリアルタイムでパワーやペダルバランス、フォースアングルを確認できる機能も搭載されているので固定ローラー台上でのトレーニング用としても活用できる。

RideLinkは各種言語に対応。既に日本語が使えるのは嬉しいポイント

RideLinkは各種言語に対応。既に日本語が使えるのは嬉しいポイント  POWER PROのキャリブレーションやファームウェアアップデート用として便利に使える

POWER PROのキャリブレーションやファームウェアアップデート用として便利に使える  キャリブレーション時の画面。システムを起動後、右クランクを12時の位置にして校正を行う

キャリブレーション時の画面。システムを起動後、右クランクを12時の位置にして校正を行う  ベクトルを確認できる機能も搭載され、固定ローラー台上でのトレーニング用としても活用可能

ベクトルを確認できる機能も搭載され、固定ローラー台上でのトレーニング用としても活用可能 既にNEOS TRACK用としてリリースされているアプリ「NeosTrack」ではパワーデータの分析まで含めてライドデータを管理できることも付け加えておこう。パワーカーブといったコア情報の表示はできないものの、ライドデータから分析したゾーン分布の自動算出といった、ほとんどのユーザーにとって必要十二分のデータを、PCを必要とせず全てスマートフォン上で確認できるため非常に使い勝手が良い印象を受ける。

メディア発表会で用意されたDEFY PRO 0にはPOWER PROがプリセット済みだったため、筆者は世界で初めてテストする機会を得た(コンピュータは自身のNEOS TRACKを用意)。動作はさすがジャイアント製とあって終始動作不良など無い安定したもので、コンピュータとの連携や、走り出す前の校正作業もスムーズかつストレスフリーだ。

こちらはデータを収集・管理できるアプリNEOS TRACK。写真はプレゼン2日目に開催されたライドのサマリー

こちらはデータを収集・管理できるアプリNEOS TRACK。写真はプレゼン2日目に開催されたライドのサマリー  詳細情報内の「パワーデータ」欄ではPOWER PROで計測、算出した各種項目を確認できた。これら値はライド強度によって自動算出されたもの

詳細情報内の「パワーデータ」欄ではPOWER PROで計測、算出した各種項目を確認できた。これら値はライド強度によって自動算出されたもの  「分析」項目ではその日の獲得標高マップと各種データを組み合わせたグラフを確認できる

「分析」項目ではその日の獲得標高マップと各種データを組み合わせたグラフを確認できる  ライドデータから分析したゾーン分布の自動算出

ライドデータから分析したゾーン分布の自動算出 また、防水性が高く端子を曲げる心配のない磁石接続式充電の内蔵バッテリー方式や、マグネットレスシステムを採用するなど初心者にも扱いやすいPOWER PRO。テーマとして掲げられた「POWER FOR ALL(全てのユーザーにパワーメーターを)」を体現するかの仕様になっている。2019モデルでは単品販売の設定が無く完成車搭載のみだが、搭載する完成車はアップチャージ分を抑えた低価格で販売される予定とのことで、パワーメーター業界の勢力図を大きく変えそうな予感大だ。

ジャイアント初のプロユースロードシューズ、SURGE PRO

生体力学スペシャリストや、サンウェブの選手たちと共同開発

ジャイアント初のプロユースロードシューズ、SURGE PRO (c)ジャイアント(写真は国内発売も開始されているチームカラー)

ジャイアント初のプロユースロードシューズ、SURGE PRO (c)ジャイアント(写真は国内発売も開始されているチームカラー)世界に先んじて日本国内では7月初頭に発表されていたギア主要アイテムの一つが、ジャイアントのロードシューズとしては初のプロユースモデル「SURGE PRO(サージプロ)」だ。これまでラインアップされてきたSURGE HVを置き換えるトップレンジで、同様の機能を有しつつ買い求めやすい価格を実現したSURGE COMPとLivのMACHA COMPも同時リリースされている。(ラインアップ紹介はこちらの記事を参照)

「各所のカーブや足型などを徹底的に研究し、スポーツとフットウェアの研究を推進している企業とコラボレーション。バイオメカニカル(生体力学)エキスパートたちからの意見も多く取り入れてきた」とは、プレゼンテーションで語ったジャイアントのギア部門を統括するジェフ・シュナイダー氏の言葉。実際にSURGE PROの開発に当たってはサンウェブに所属する選手たちの足型を3Dスキャニングし、アッパーやインナーソールの開発に役立てているという。

SURGE PROについて説明するジェフ・シュナイダー氏。ジャイアントのギア部門を統括する首脳陣の一人だ photo:Sterling Lorence/GIANT

SURGE PROについて説明するジェフ・シュナイダー氏。ジャイアントのギア部門を統括する首脳陣の一人だ photo:Sterling Lorence/GIANT SURGE PROを履くサンウェブのローレンス・テンダム(オランダ) photo:CorVos

SURGE PROを履くサンウェブのローレンス・テンダム(オランダ) photo:CorVos 多くのサンウェブの選手たちが使うSURGE PRO。開発段階からチームと協力態勢を敷き、足型のスキャニングなどが行われたという

多くのサンウェブの選手たちが使うSURGE PRO。開発段階からチームと協力態勢を敷き、足型のスキャニングなどが行われたという 「ガチガチに固めるのではなく、ソールに自然なねじれを持たせることで脚や各関節に優しい作りにする」をモットーにするExoBeamアウトソールは先代から引き継がれ、効率的なパワー伝達はそのままに幅広化し、ペダリング時のスイートスポットを広めたことが大きな進化。足を包み込む構造のExoWrapを継続採用しつつ、より伸びの良いアッパー素材を採用したことで長距離・長時間使用した際のプレッシャーを抑えているという。

こちらもメディア発表会場で用意があり、実際にガヴィア峠を含めた山岳ライドで試すことができたので使用感をお伝えしよう。実は昨年開催されたPROPELのメディア発表会でシュナイダー氏がプロトタイプを履いていたこともあり、こっそり期待していたのだった。

フィット感が大幅に向上。長距離でも痛みが生まれづらい快適アッパー

まず感心するのはその"こなれ感"だ。前作のSURGE HVは見た目も足入れ感もどことなく荒削りな印象を受けていたが、およそ1年を経てデビューしたSURGE PROは、ぐっと洗練されたフォルムに生まれ変わった。BOAを搭載し、潔くホワイトもしくはブラックで統一したルックスもだいぶ格好良い。「美しさは機能に宿る」とはまさにこの事だろう。 DEFYのテストライドではSURGE PROを履いてガヴィア峠のヒルクライムに挑んだ。特徴的なExoBeamアウトソールが目立つ photo:Sterling Lorence/GIANT

DEFYのテストライドではSURGE PROを履いてガヴィア峠のヒルクライムに挑んだ。特徴的なExoBeamアウトソールが目立つ photo:Sterling Lorence/GIANT BOAのIP1クロージャーを2つ採用。破損した場合の部品交換といったアフターサービスも安心だ photo:Makoto.AYANO

BOAのIP1クロージャーを2つ採用。破損した場合の部品交換といったアフターサービスも安心だ photo:Makoto.AYANO 足を包み込むExoWrap構造、かつ伸びの良いアッパー素材で長時間使用にも対応する photo:Makoto.AYANO

足を包み込むExoWrap構造、かつ伸びの良いアッパー素材で長時間使用にも対応する photo:Makoto.AYANO ヒールカップはシンプルな仕上がり photo:Makoto.AYANO

ヒールカップはシンプルな仕上がり photo:Makoto.AYANO かかと部分にはスリップを防ぐ素材が投入されている photo:Makoto.AYANO

かかと部分にはスリップを防ぐ素材が投入されている photo:Makoto.AYANO幅狭で甲高の足を持つ筆者だが、SURGE PROの足入れ感はなかなか上々だ。薄いアッパーで脚を締め込んでいくスペシャライズドのS-WORKSやジロのEMPIRE SLX系統ではなく、レースシューズとしては少し厚くクッション性を持たせたアッパーは、BOAを締め込んでも柔らかい脚当たりで窮屈とは感じない。今まで私が試した中ではマヴィックのCOSMIC PRO(現行モデル)に近いと言えば伝わりやすいだろうか?左右幅は少々余裕を感じたので幅広ラストの方でも十分対応してくれるはず。

細い土踏まず部分がしなりを生むExoBeamアウトソールは良い意味で意外と普通だった。もっと積極的にしなるのかと思いきや、スプリント的な踏み込んでも意外と硬く、一方バイクを捻るようなダンシングでも嫌な突っ張りを感じないのはやはりExoBeamのしなりが威力を発揮しているからだろう。

土踏まず部分が絞り込まれたExoBeamアウトソール。先代よりもややワイド化しペダリング時のスイートスポットを広めている photo:Makoto.AYANO

土踏まず部分が絞り込まれたExoBeamアウトソール。先代よりもややワイド化しペダリング時のスイートスポットを広めている photo:Makoto.AYANO 土踏まず部分のパーツを交換することで様々な足型に対応。選手の足型を3Dスキャンしたことで生まれたアイディアだという photo:Makoto.AYANO

土踏まず部分のパーツを交換することで様々な足型に対応。選手の足型を3Dスキャンしたことで生まれたアイディアだという photo:Makoto.AYANOどこかが特別痛くなることもないし、帰国後200kmオーバーのライドに連れ出しても不満は感じない。ガッチリとフィットさせるタイプのシューズが好みであれば話は別だが、快適なアッパーと程々に硬いソールの組み合わせは、DEFYと同じく長距離を走るためを考えたハイパフォーマンスモデルそのものだ。ハイエンドモデルながら価格も33,000円(税抜)と良い塩梅なので、ジャイアントユーザーでなくとも一度は選択肢に入れて良いだろう。

特殊フォーム採用で快適性30%増の新型サドル

新登場したContact SL Neutralサドル。特殊なフォームを採用することで完成度を高めている photo:So.Isobe

新登場したContact SL Neutralサドル。特殊なフォームを採用することで完成度を高めている photo:So.Isobe発表会で登場した新製品は、上に紹介したパワーメーターとシューズだけではない。試乗車として用意されたDEFY ADVANCED PRO 0に標準装備されているContact SL Neutralサドルは、近年怒涛の勢いでハイエンドサドルラインアップを拡充させているジャイアントにおける、初の穴開き製品だ。

サドルには特殊フォームを採用し、新デザインによる圧迫感の排除で、前作よりも30%もの快適性を高めているという。実際にライドで使用してみたが、初めて使ったにも関わらず違和感なくライドに集中することができた。先のツール・ド・フランスではサンウェブの選手がカーボンレールを採用したCONTACT SLRのショートノーズタイプを使用していたなど、今後の更なる拡充の狼煙として期待したい。

またこの新型からは、リアライトやフェンダーをサドル後部にドッキング可能なUNICLIPシステムに対応しているので、アクセサリをスマートに装着したいライダーにもおすすめだ。

ツール・ド・フランスで目撃された、CONTACT SL NEUTRALをベースにしたと思われるショートノーズサドル photo:Makoto.AYANO

ツール・ド・フランスで目撃された、CONTACT SL NEUTRALをベースにしたと思われるショートノーズサドル photo:Makoto.AYANO次頁では、イタリアの発表会で試したDEFYのインプレッションをお伝えする。ガヴィアやモルティローロといった、険しい峠道が続くアルプスを走り見えたその真価とは?

提供:ジャイアント・ジャパン、text:So.Isobe

photo:Sterling Lorence/GIANT,So.Isobe

photo:Sterling Lorence/GIANT,So.Isobe