グランフォンド・フェリーチェ・ジモンディに参加した一行は、レース翌日にベルガモ近郊のビアンキ本社を訪問した。歴史的なバイクが陳列されているミニ博物館とレースバイク製造部門「レパルトコルサ」を詳しく見ることができた。

チェレステがあしらわれたゲートと、奥に見えるのは隣の教会 photo:Makoto.AYANO

チェレステがあしらわれたゲートと、奥に見えるのは隣の教会 photo:Makoto.AYANO ビアンキイタリア本社工場のエントランス photo:Makoto.AYANO

ビアンキイタリア本社工場のエントランス photo:Makoto.AYANO

エントランス内には歴史的バイクが飾られていた photo:Makoto.AYANO

エントランス内には歴史的バイクが飾られていた photo:Makoto.AYANO

グランフォンドを走った疲れも心地良いツアーメンバーたちが翌日に訪れたのは、ロンバルディア州ベルガモ県トレヴィーリオにあるビアンキのイタリア本社工場だ。ビアンキのシンボルカラーであるチェレステ色に塗られたゲートから敷地内に入ると、チェレステがところどころあしらわれている巨大な社屋が迎えてくれた。

この日は一緒にレースを走ったヨーロッパやアジア各国のディストリビューターらも集い、皆で工場見学の日となった。ビアンキ社にデザイナーとして40年間勤続しているファビオさんをはじめ、マッティアさん、アナリザさん、ディエゴさんらが案内にあたってくれた。

創業者エドアルド・ビアンキ氏によってミラノのニローネ通りにおいて創業した同社の創業は1885年。つまりビアンキは2017年で132年の歴史を持つ世界最古の自転車ブランドなのだ。

マルコ・パンターニがダブルツール達成時に駆ったバイク photo:Makoto.AYANO

マルコ・パンターニがダブルツール達成時に駆ったバイク photo:Makoto.AYANO

正面玄関を入ってすぐにあるミニ展示コーナーには、1998年にマルコ・パンターニが駆りツール・ド・フランスとジロ・デ・イタリアに優勝したバイクが飾ってあった。ジロとツールの同一年優勝の偉業「ダブルツール」の達成はパンターニが最後となる。横に並ぶイタリア陸軍の使った自転車はサスペンションつき。人力で動く戦車のような存在で、ライフルなどすべての装備を入れると重量なんと30kg!

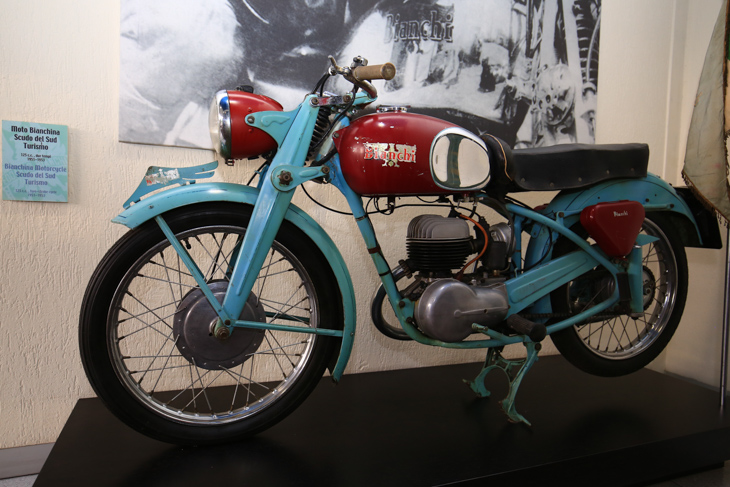

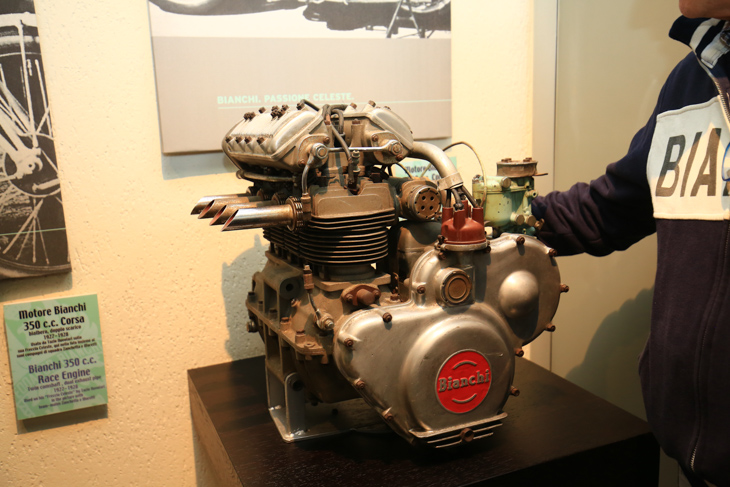

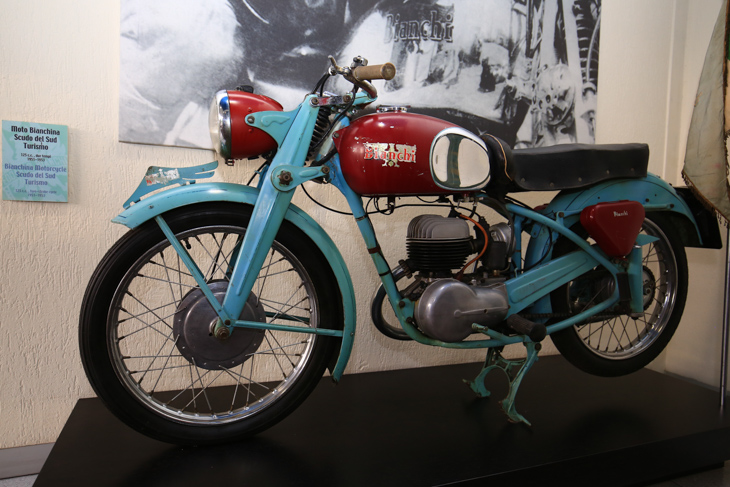

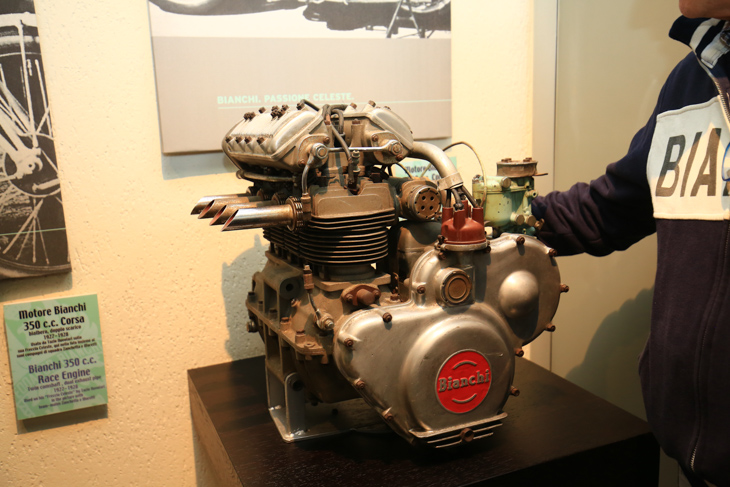

玄関フロア脇の回廊にはミニ博物館とも言える展示スペースがある。ここにビアンキの自転車を主とした歴史上の製造物が並ぶ。ビアンキ製のモーターサイクルを前にファビオさんが説明してくれる。「ビアンキ社は自転車だけを作っていたわけでなく、イタリアで最初のモーターサイクルもビアンキ製でした。自動車やモーターボートなども生産していました。ビアンキはそのすべてを自社工場内で製造していたメーカーでした」。

イタリア軍用自転車。サスペンション装備で重量30kg photo:Makoto.AYANO

イタリア軍用自転車。サスペンション装備で重量30kg photo:Makoto.AYANO 完全自社製品だというビアンキ製のオートバイ photo:Makoto.AYANO

完全自社製品だというビアンキ製のオートバイ photo:Makoto.AYANO

ビアンキのロゴマークをあしらったポスターやショップの看板 photo:Makoto.AYANO

ビアンキのロゴマークをあしらったポスターやショップの看板 photo:Makoto.AYANO ファビオ・トマゼッリが駆りビアンキ初の国際レース優勝を遂げたバイク photo:Makoto.AYANO

ファビオ・トマゼッリが駆りビアンキ初の国際レース優勝を遂げたバイク photo:Makoto.AYANO

その言葉どおりビアンキはフィアットと並ぶイタリア最古の自動車メーカーでもあったのだ(自動車部門は後にアウトビアンキ社として分離)。自転車の製造に特化したのは第2次世界大戦後だという。その当時のビアンキ社やショップのロゴや看板などが飾られる奥には、歴史的勝利を挙げたバイクの数々が並んでいた。

まずはビアンキのバイクが最初に勝った国際レース「グランプリ・ド・パリ」の優勝バイクは1899年のもの。ファビオ・トマゼッリ氏が駆ったのはトラック(ピスト)のようなバイクで、ホイールのリムは木製だ。

ファウスト・コッピが駆ったチェレステカラーのビアンキ photo:Makoto.AYANO

ファウスト・コッピが駆ったチェレステカラーのビアンキ photo:Makoto.AYANO

ファウスト・コッピが駆り1953年に世界選手権に優勝したバイクはすでにチェレステカラーに塗られていた。細部をつぶさに見るとなんとヘッドチューブとラグが統合され、ヘッドベアリングがトップチューブ内に内臓されたインテグラルヘッドのような構造を採用していることに驚く。トマゼッリのフレームも同じような構造だ。

「当初からこのインテグラル構造はビアンキのスタイルでした。シティバイクにも採用されていたんです」とファビオさん。ヘッドパーツにインテグラル構造が取り入れられ現代の主流となったのはこの25年のことだが、ビアンキは120年前からこの構造をとっていたというから驚きだ。

当初よりラグまで統合されたインテグラルヘッド構造が採用されていたのは驚きだ photo:Makoto.AYANO

当初よりラグまで統合されたインテグラルヘッド構造が採用されていたのは驚きだ photo:Makoto.AYANO ヘッドには現在と共通するヘッドマークがあしらわれる photo:Makoto.AYANO

ヘッドには現在と共通するヘッドマークがあしらわれる photo:Makoto.AYANO

ビアンキ自社製を表す刻印があるクランク photo:Makoto.AYANO

ビアンキ自社製を表す刻印があるクランク photo:Makoto.AYANO 歴史を感じさせるボトル photo:Makoto.AYANO

歴史を感じさせるボトル photo:Makoto.AYANO

また、クランクセットにはビアンキオリジナルを示す刻印がある。アッセンブルされるブレーキやディレイラーなどカンパニョーロのパーツがすでにあった時代だが、クランクは自社で製造したものを採用していたのだ。そしてコッピが乗るのと同じ自転車が市販されていたという。つまりコッピはマスプロ車で走っていたのだ。

ビアンキの顔、フェリーチェ・ジモンディのビアンキ。カンパスーパーレコードがアッセンブルされる photo:Makoto.AYANO

ビアンキの顔、フェリーチェ・ジモンディのビアンキ。カンパスーパーレコードがアッセンブルされる photo:Makoto.AYANO

ビアンキの顔となっているフェリーチェ・ジモンディ氏のバイクは今の時代にも十分通用しそうな美しさを誇る。ツールに1勝、ジロに3勝、世界選手権やパリ〜ルーベも制したイタリアのレジェンドは今、ビアンキ社の大使として世界のレース界に迎えられている。

ジュリアン・アブサロンがアテネ五輪で駆ったマウンテンバイク photo:Makoto.AYANO

ジュリアン・アブサロンがアテネ五輪で駆ったマウンテンバイク photo:Makoto.AYANO

マウンテンバイクもロード同様にラインナップするビアンキ社。ジュリアン・アブサロンが2004年のアテネオリンピックで駆ったMTBは26インチ、トリプル仕様だ。今にしてみればこの13年でMTBはロード以上に大きな変化を遂げている。

モレノ・アルジェンティーンがコロラドスプリングス世界選手権で獲得したアルカンシェル photo:Makoto.AYANO

モレノ・アルジェンティーンがコロラドスプリングス世界選手権で獲得したアルカンシェル photo:Makoto.AYANO 過去のヘッドバッヂなどが陳列されていた photo:Makoto.AYANO

過去のヘッドバッヂなどが陳列されていた photo:Makoto.AYANO

ツールからバイクディスプレイスタンド(奥)まで自社製品だった photo:Makoto.AYANO

ツールからバイクディスプレイスタンド(奥)まで自社製品だった photo:Makoto.AYANO ビアンキ製の自動車のエンジン。オートバイや船舶も造っていた photo:Makoto.AYANO

ビアンキ製の自動車のエンジン。オートバイや船舶も造っていた photo:Makoto.AYANO

ビアンキのレースバイク専用工場「レパルトコルサ」を訪問

レース部門「レパルトコルサ」工場の全貌 photo:Makoto.AYANO

レース部門「レパルトコルサ」工場の全貌 photo:Makoto.AYANO

博物館見学を終え、いよいよ工場へと案内される。この時期の工場はそれほど稼働しているわけではなく、そしてこの日は協賛イベント(グランフォンド、トスカーナ州でのエロイカ、そしてジロ・デ・イタリア)が重なった週末明けで、多数の社員がスポンサーやスタッフとして散走しており不在がちな状況。しかしそれでも製造行程を見ることができた。

ビアンキは現在約4000人の従業員を抱えているという。この工場は1967年にミラノから現在のトレヴィーリオに移転してきた。近年新社屋を建てる計画が進んでいるそうだ。一見してこの工場の建屋は古いが、生産施設やコンピュータシステムなどはアップデートを重ねて最新のものになっているという。ここを拠点に100モデル以上のバイクが世界約60カ国に輸出されているのだ。

ロットNLユンボの選手たちのレースバイクが並んでいた photo:Makoto.AYANO

ロットNLユンボの選手たちのレースバイクが並んでいた photo:Makoto.AYANO ロット・ユンボの選手の元へと送られるのを待つ photo:Makoto.AYANO

ロット・ユンボの選手の元へと送られるのを待つ photo:Makoto.AYANO

カラーオーダーシステム「タボロッツァ」で塗られたカラー photo:Makoto.AYANO

カラーオーダーシステム「タボロッツァ」で塗られたカラー photo:Makoto.AYANO オレンジのビアンキはいかが? これも「タボロッツァ」で塗られたカラーだ photo:Makoto.AYANO

オレンジのビアンキはいかが? これも「タボロッツァ」で塗られたカラーだ photo:Makoto.AYANO

輸出を待つ在庫棟を経て案内された2つ目の棟に、お待ちかねのレースバイク製造部門「Reparto Corsa(レパルトコルサ)」があった。その入口付近にはUCIワールドツアーチームのロット・ユンボの選手たちが駆るレースバイクの実車がずらりと並んでいた。選手の要望通りに組み上げられ、チームに届けられるのを待っているようだ。

「ひとりの選手は年間に6台のバイクを乗り換えて使っています。ロードバイクが4台とTTバイクが2台。なるべく同じバイクに乗ることにこだわる選手は年間6台で収まりますが、バイクを酷使する選手やセッティングにうるさい選手、そして有名選手は台数が増えますね」。

担当者はパンターニについての興味深い思い出話も語ってくれた。

1998年ツール・ド・フランスを制したマルコ・パンターニ(メルカトーネウノ) photo:Makoto.AYANO

1998年ツール・ド・フランスを制したマルコ・パンターニ(メルカトーネウノ) photo:Makoto.AYANO マルコ・パンターニが1998年に駆ったビアンキ photo:Makoto.AYANO

マルコ・パンターニが1998年に駆ったビアンキ photo:Makoto.AYANO

「今はカーボンが主流ですが、アルミフレームが主流だった時代には身体に合わせたジオメトリーで造ることができました。各部の寸法の変更やパイプの変更もできたため、フィッティングにこだわる選手はいましたね。当時はマルコ・パンターニのためにじつに年間101本(!)のフレームを造りました。3日に1本のペースです。パンターニは常に軽く強いフレームを要求しましたし、加速性、反応性、操作性などすべてのディテールに拘りました。彼は進化へのあくなき追求心を持っていたため、少しの違いを貪欲に試したようです。ビアンキは常にそのリクエストに応えていたのです」。

製品版はややビビッドな色味のチェレステとなる photo:Makoto.AYANO

製品版はややビビッドな色味のチェレステとなる photo:Makoto.AYANO 選手たちのバイクはトラディショナルなチェレステ photo:Makoto.AYANO

選手たちのバイクはトラディショナルなチェレステ photo:Makoto.AYANO

写真ではわずかな違いだが、ロット・ユンボの選手たちが駆るバイクのカラーは市販モデルより発色が少し控えめだ。これは伝統的なレーシングカラーのチェレステだ。通常、市販モデルとして一般ユーザーに好まれるのは鮮やかさのあるカラーのようだが、伝統的なチェレステは鮮やかさを少し抑えた発色となるのだ。

「現在、両方のカラーを用意していますが、市販品としてはよりビビッドなカラーが好まれるようです」。

路面の振動を打ち消すカウンターヴェイル搭載をすすめる photo:Makoto.AYANO

路面の振動を打ち消すカウンターヴェイル搭載をすすめる photo:Makoto.AYANO

担当者は最新の振動除去素材「カウンターヴェイルテクノロジー」についても説明してくれた。

創業時からほとんど変わらないビアンキのヘッドマーク photo:Makoto.AYANO「プロに乗せたときの反応は面白いものでした。テストの日の感想は『今までと同じ』と言い、違いに気づかなかったのですが、1週間してから違いが分かったようです。路面からくる微振動を打ち消すカウンターヴェイルテクノロジーは肉体的な疲労が少なく、距離を重ねるごとに体感できるようです。TTバイクもスムーズで速くなるデータが得られていますし、MTBにも搭載しています」。

創業時からほとんど変わらないビアンキのヘッドマーク photo:Makoto.AYANO「プロに乗せたときの反応は面白いものでした。テストの日の感想は『今までと同じ』と言い、違いに気づかなかったのですが、1週間してから違いが分かったようです。路面からくる微振動を打ち消すカウンターヴェイルテクノロジーは肉体的な疲労が少なく、距離を重ねるごとに体感できるようです。TTバイクもスムーズで速くなるデータが得られていますし、MTBにも搭載しています」。

確かに筆者が今回グランフォンドで乗ったスペシャリッシマは軽量で登りが速いが、同時にダウンヒルも速かった。かつ乗り心地も快適だった。

バイクの組立ての様子もつぶさに見ることができた。ここでは組み立て専門の熟練工が、1台のバイクにつきひとりが組み立てにあたっているという。

熟練メカニックがひとり1台づつを丁寧に組み上げていた photo:Makoto.AYANO

熟練メカニックがひとり1台づつを丁寧に組み上げていた photo:Makoto.AYANO

「見て分かる通り、組み立てライン(流れ作業)はありません。ひとりのエキスパートが1台のバイクを組み上げます。そのほうがより責任が明快で、作業を完全に把握・管理することができるんです。レパルトコルサの組み立て行程には20年以上の経験を積んで初めて携わることができるんです。組み立ては非常に重要です。プロチームのメカニックなどを経て、ここに配属される人が多いんです」。

ラボと品質管理部門では振動試験の徹底した様子も見ることができた。 ビアンキ社の製品化基準では、ISO規格の要求する試験の最低1.5倍以上の試験を経てはじめて合格とされるという。世界チャンピオンを含む元プロ選手の社員も開発や製品テストに関わり、最終試験は生産される製品の50本に1本の割合(つまり製品の2%)が試験に掛けられるという。そしてテスト後にはスクラップとして廃棄されるそうだ。

ISO規格の求めるよりもずっと厳しい振動試験を行っているという photo:Makoto.AYANO

ISO規格の求めるよりもずっと厳しい振動試験を行っているという photo:Makoto.AYANO ディテールまで忠実に再現された巨大なスチールフレームを発見! photo:Makoto.AYANO

ディテールまで忠実に再現された巨大なスチールフレームを発見! photo:Makoto.AYANO

工場には公式アウトレットストアが併設されている photo:Makoto.AYANO

工場には公式アウトレットストアが併設されている photo:Makoto.AYANO 買って帰りたいけれど、と贅沢な悩みが photo:Makoto.AYANO

買って帰りたいけれど、と贅沢な悩みが photo:Makoto.AYANO

「それだけのことをしているからコストは当然かかりますが、品質に自信を持つことができるのです。スポーツバイクとして軽くしつつも、丈夫さと美しさを持ち合わせている製品であることが重要です」と担当者は話す。

工場内には来季発表のモデルもあったが、ここでは写真を見せることが出来ない。しかし日本でも間もなく2018モデルとして発表される。そのなかにはパンターニのダブルツール達成から20周年を記念する製品も登場するようなので、楽しみに待ちたい。

photo&text:Makoto.AYANO

チェレステがあしらわれたゲートと、奥に見えるのは隣の教会 photo:Makoto.AYANO

チェレステがあしらわれたゲートと、奥に見えるのは隣の教会 photo:Makoto.AYANO ビアンキイタリア本社工場のエントランス photo:Makoto.AYANO

ビアンキイタリア本社工場のエントランス photo:Makoto.AYANO エントランス内には歴史的バイクが飾られていた photo:Makoto.AYANO

エントランス内には歴史的バイクが飾られていた photo:Makoto.AYANOグランフォンドを走った疲れも心地良いツアーメンバーたちが翌日に訪れたのは、ロンバルディア州ベルガモ県トレヴィーリオにあるビアンキのイタリア本社工場だ。ビアンキのシンボルカラーであるチェレステ色に塗られたゲートから敷地内に入ると、チェレステがところどころあしらわれている巨大な社屋が迎えてくれた。

この日は一緒にレースを走ったヨーロッパやアジア各国のディストリビューターらも集い、皆で工場見学の日となった。ビアンキ社にデザイナーとして40年間勤続しているファビオさんをはじめ、マッティアさん、アナリザさん、ディエゴさんらが案内にあたってくれた。

創業者エドアルド・ビアンキ氏によってミラノのニローネ通りにおいて創業した同社の創業は1885年。つまりビアンキは2017年で132年の歴史を持つ世界最古の自転車ブランドなのだ。

マルコ・パンターニがダブルツール達成時に駆ったバイク photo:Makoto.AYANO

マルコ・パンターニがダブルツール達成時に駆ったバイク photo:Makoto.AYANO正面玄関を入ってすぐにあるミニ展示コーナーには、1998年にマルコ・パンターニが駆りツール・ド・フランスとジロ・デ・イタリアに優勝したバイクが飾ってあった。ジロとツールの同一年優勝の偉業「ダブルツール」の達成はパンターニが最後となる。横に並ぶイタリア陸軍の使った自転車はサスペンションつき。人力で動く戦車のような存在で、ライフルなどすべての装備を入れると重量なんと30kg!

玄関フロア脇の回廊にはミニ博物館とも言える展示スペースがある。ここにビアンキの自転車を主とした歴史上の製造物が並ぶ。ビアンキ製のモーターサイクルを前にファビオさんが説明してくれる。「ビアンキ社は自転車だけを作っていたわけでなく、イタリアで最初のモーターサイクルもビアンキ製でした。自動車やモーターボートなども生産していました。ビアンキはそのすべてを自社工場内で製造していたメーカーでした」。

イタリア軍用自転車。サスペンション装備で重量30kg photo:Makoto.AYANO

イタリア軍用自転車。サスペンション装備で重量30kg photo:Makoto.AYANO 完全自社製品だというビアンキ製のオートバイ photo:Makoto.AYANO

完全自社製品だというビアンキ製のオートバイ photo:Makoto.AYANO ビアンキのロゴマークをあしらったポスターやショップの看板 photo:Makoto.AYANO

ビアンキのロゴマークをあしらったポスターやショップの看板 photo:Makoto.AYANO ファビオ・トマゼッリが駆りビアンキ初の国際レース優勝を遂げたバイク photo:Makoto.AYANO

ファビオ・トマゼッリが駆りビアンキ初の国際レース優勝を遂げたバイク photo:Makoto.AYANOその言葉どおりビアンキはフィアットと並ぶイタリア最古の自動車メーカーでもあったのだ(自動車部門は後にアウトビアンキ社として分離)。自転車の製造に特化したのは第2次世界大戦後だという。その当時のビアンキ社やショップのロゴや看板などが飾られる奥には、歴史的勝利を挙げたバイクの数々が並んでいた。

まずはビアンキのバイクが最初に勝った国際レース「グランプリ・ド・パリ」の優勝バイクは1899年のもの。ファビオ・トマゼッリ氏が駆ったのはトラック(ピスト)のようなバイクで、ホイールのリムは木製だ。

ファウスト・コッピが駆ったチェレステカラーのビアンキ photo:Makoto.AYANO

ファウスト・コッピが駆ったチェレステカラーのビアンキ photo:Makoto.AYANOファウスト・コッピが駆り1953年に世界選手権に優勝したバイクはすでにチェレステカラーに塗られていた。細部をつぶさに見るとなんとヘッドチューブとラグが統合され、ヘッドベアリングがトップチューブ内に内臓されたインテグラルヘッドのような構造を採用していることに驚く。トマゼッリのフレームも同じような構造だ。

「当初からこのインテグラル構造はビアンキのスタイルでした。シティバイクにも採用されていたんです」とファビオさん。ヘッドパーツにインテグラル構造が取り入れられ現代の主流となったのはこの25年のことだが、ビアンキは120年前からこの構造をとっていたというから驚きだ。

当初よりラグまで統合されたインテグラルヘッド構造が採用されていたのは驚きだ photo:Makoto.AYANO

当初よりラグまで統合されたインテグラルヘッド構造が採用されていたのは驚きだ photo:Makoto.AYANO ヘッドには現在と共通するヘッドマークがあしらわれる photo:Makoto.AYANO

ヘッドには現在と共通するヘッドマークがあしらわれる photo:Makoto.AYANO ビアンキ自社製を表す刻印があるクランク photo:Makoto.AYANO

ビアンキ自社製を表す刻印があるクランク photo:Makoto.AYANO 歴史を感じさせるボトル photo:Makoto.AYANO

歴史を感じさせるボトル photo:Makoto.AYANOまた、クランクセットにはビアンキオリジナルを示す刻印がある。アッセンブルされるブレーキやディレイラーなどカンパニョーロのパーツがすでにあった時代だが、クランクは自社で製造したものを採用していたのだ。そしてコッピが乗るのと同じ自転車が市販されていたという。つまりコッピはマスプロ車で走っていたのだ。

ビアンキの顔、フェリーチェ・ジモンディのビアンキ。カンパスーパーレコードがアッセンブルされる photo:Makoto.AYANO

ビアンキの顔、フェリーチェ・ジモンディのビアンキ。カンパスーパーレコードがアッセンブルされる photo:Makoto.AYANOビアンキの顔となっているフェリーチェ・ジモンディ氏のバイクは今の時代にも十分通用しそうな美しさを誇る。ツールに1勝、ジロに3勝、世界選手権やパリ〜ルーベも制したイタリアのレジェンドは今、ビアンキ社の大使として世界のレース界に迎えられている。

ジュリアン・アブサロンがアテネ五輪で駆ったマウンテンバイク photo:Makoto.AYANO

ジュリアン・アブサロンがアテネ五輪で駆ったマウンテンバイク photo:Makoto.AYANOマウンテンバイクもロード同様にラインナップするビアンキ社。ジュリアン・アブサロンが2004年のアテネオリンピックで駆ったMTBは26インチ、トリプル仕様だ。今にしてみればこの13年でMTBはロード以上に大きな変化を遂げている。

モレノ・アルジェンティーンがコロラドスプリングス世界選手権で獲得したアルカンシェル photo:Makoto.AYANO

モレノ・アルジェンティーンがコロラドスプリングス世界選手権で獲得したアルカンシェル photo:Makoto.AYANO 過去のヘッドバッヂなどが陳列されていた photo:Makoto.AYANO

過去のヘッドバッヂなどが陳列されていた photo:Makoto.AYANO ツールからバイクディスプレイスタンド(奥)まで自社製品だった photo:Makoto.AYANO

ツールからバイクディスプレイスタンド(奥)まで自社製品だった photo:Makoto.AYANO ビアンキ製の自動車のエンジン。オートバイや船舶も造っていた photo:Makoto.AYANO

ビアンキ製の自動車のエンジン。オートバイや船舶も造っていた photo:Makoto.AYANOビアンキのレースバイク専用工場「レパルトコルサ」を訪問

レース部門「レパルトコルサ」工場の全貌 photo:Makoto.AYANO

レース部門「レパルトコルサ」工場の全貌 photo:Makoto.AYANO博物館見学を終え、いよいよ工場へと案内される。この時期の工場はそれほど稼働しているわけではなく、そしてこの日は協賛イベント(グランフォンド、トスカーナ州でのエロイカ、そしてジロ・デ・イタリア)が重なった週末明けで、多数の社員がスポンサーやスタッフとして散走しており不在がちな状況。しかしそれでも製造行程を見ることができた。

ビアンキは現在約4000人の従業員を抱えているという。この工場は1967年にミラノから現在のトレヴィーリオに移転してきた。近年新社屋を建てる計画が進んでいるそうだ。一見してこの工場の建屋は古いが、生産施設やコンピュータシステムなどはアップデートを重ねて最新のものになっているという。ここを拠点に100モデル以上のバイクが世界約60カ国に輸出されているのだ。

ロットNLユンボの選手たちのレースバイクが並んでいた photo:Makoto.AYANO

ロットNLユンボの選手たちのレースバイクが並んでいた photo:Makoto.AYANO ロット・ユンボの選手の元へと送られるのを待つ photo:Makoto.AYANO

ロット・ユンボの選手の元へと送られるのを待つ photo:Makoto.AYANO カラーオーダーシステム「タボロッツァ」で塗られたカラー photo:Makoto.AYANO

カラーオーダーシステム「タボロッツァ」で塗られたカラー photo:Makoto.AYANO オレンジのビアンキはいかが? これも「タボロッツァ」で塗られたカラーだ photo:Makoto.AYANO

オレンジのビアンキはいかが? これも「タボロッツァ」で塗られたカラーだ photo:Makoto.AYANO輸出を待つ在庫棟を経て案内された2つ目の棟に、お待ちかねのレースバイク製造部門「Reparto Corsa(レパルトコルサ)」があった。その入口付近にはUCIワールドツアーチームのロット・ユンボの選手たちが駆るレースバイクの実車がずらりと並んでいた。選手の要望通りに組み上げられ、チームに届けられるのを待っているようだ。

「ひとりの選手は年間に6台のバイクを乗り換えて使っています。ロードバイクが4台とTTバイクが2台。なるべく同じバイクに乗ることにこだわる選手は年間6台で収まりますが、バイクを酷使する選手やセッティングにうるさい選手、そして有名選手は台数が増えますね」。

担当者はパンターニについての興味深い思い出話も語ってくれた。

1998年ツール・ド・フランスを制したマルコ・パンターニ(メルカトーネウノ) photo:Makoto.AYANO

1998年ツール・ド・フランスを制したマルコ・パンターニ(メルカトーネウノ) photo:Makoto.AYANO マルコ・パンターニが1998年に駆ったビアンキ photo:Makoto.AYANO

マルコ・パンターニが1998年に駆ったビアンキ photo:Makoto.AYANO「今はカーボンが主流ですが、アルミフレームが主流だった時代には身体に合わせたジオメトリーで造ることができました。各部の寸法の変更やパイプの変更もできたため、フィッティングにこだわる選手はいましたね。当時はマルコ・パンターニのためにじつに年間101本(!)のフレームを造りました。3日に1本のペースです。パンターニは常に軽く強いフレームを要求しましたし、加速性、反応性、操作性などすべてのディテールに拘りました。彼は進化へのあくなき追求心を持っていたため、少しの違いを貪欲に試したようです。ビアンキは常にそのリクエストに応えていたのです」。

製品版はややビビッドな色味のチェレステとなる photo:Makoto.AYANO

製品版はややビビッドな色味のチェレステとなる photo:Makoto.AYANO 選手たちのバイクはトラディショナルなチェレステ photo:Makoto.AYANO

選手たちのバイクはトラディショナルなチェレステ photo:Makoto.AYANO写真ではわずかな違いだが、ロット・ユンボの選手たちが駆るバイクのカラーは市販モデルより発色が少し控えめだ。これは伝統的なレーシングカラーのチェレステだ。通常、市販モデルとして一般ユーザーに好まれるのは鮮やかさのあるカラーのようだが、伝統的なチェレステは鮮やかさを少し抑えた発色となるのだ。

「現在、両方のカラーを用意していますが、市販品としてはよりビビッドなカラーが好まれるようです」。

路面の振動を打ち消すカウンターヴェイル搭載をすすめる photo:Makoto.AYANO

路面の振動を打ち消すカウンターヴェイル搭載をすすめる photo:Makoto.AYANO担当者は最新の振動除去素材「カウンターヴェイルテクノロジー」についても説明してくれた。

創業時からほとんど変わらないビアンキのヘッドマーク photo:Makoto.AYANO「プロに乗せたときの反応は面白いものでした。テストの日の感想は『今までと同じ』と言い、違いに気づかなかったのですが、1週間してから違いが分かったようです。路面からくる微振動を打ち消すカウンターヴェイルテクノロジーは肉体的な疲労が少なく、距離を重ねるごとに体感できるようです。TTバイクもスムーズで速くなるデータが得られていますし、MTBにも搭載しています」。

創業時からほとんど変わらないビアンキのヘッドマーク photo:Makoto.AYANO「プロに乗せたときの反応は面白いものでした。テストの日の感想は『今までと同じ』と言い、違いに気づかなかったのですが、1週間してから違いが分かったようです。路面からくる微振動を打ち消すカウンターヴェイルテクノロジーは肉体的な疲労が少なく、距離を重ねるごとに体感できるようです。TTバイクもスムーズで速くなるデータが得られていますし、MTBにも搭載しています」。確かに筆者が今回グランフォンドで乗ったスペシャリッシマは軽量で登りが速いが、同時にダウンヒルも速かった。かつ乗り心地も快適だった。

バイクの組立ての様子もつぶさに見ることができた。ここでは組み立て専門の熟練工が、1台のバイクにつきひとりが組み立てにあたっているという。

熟練メカニックがひとり1台づつを丁寧に組み上げていた photo:Makoto.AYANO

熟練メカニックがひとり1台づつを丁寧に組み上げていた photo:Makoto.AYANO「見て分かる通り、組み立てライン(流れ作業)はありません。ひとりのエキスパートが1台のバイクを組み上げます。そのほうがより責任が明快で、作業を完全に把握・管理することができるんです。レパルトコルサの組み立て行程には20年以上の経験を積んで初めて携わることができるんです。組み立ては非常に重要です。プロチームのメカニックなどを経て、ここに配属される人が多いんです」。

ラボと品質管理部門では振動試験の徹底した様子も見ることができた。 ビアンキ社の製品化基準では、ISO規格の要求する試験の最低1.5倍以上の試験を経てはじめて合格とされるという。世界チャンピオンを含む元プロ選手の社員も開発や製品テストに関わり、最終試験は生産される製品の50本に1本の割合(つまり製品の2%)が試験に掛けられるという。そしてテスト後にはスクラップとして廃棄されるそうだ。

ISO規格の求めるよりもずっと厳しい振動試験を行っているという photo:Makoto.AYANO

ISO規格の求めるよりもずっと厳しい振動試験を行っているという photo:Makoto.AYANO ディテールまで忠実に再現された巨大なスチールフレームを発見! photo:Makoto.AYANO

ディテールまで忠実に再現された巨大なスチールフレームを発見! photo:Makoto.AYANO 工場には公式アウトレットストアが併設されている photo:Makoto.AYANO

工場には公式アウトレットストアが併設されている photo:Makoto.AYANO 買って帰りたいけれど、と贅沢な悩みが photo:Makoto.AYANO

買って帰りたいけれど、と贅沢な悩みが photo:Makoto.AYANO「それだけのことをしているからコストは当然かかりますが、品質に自信を持つことができるのです。スポーツバイクとして軽くしつつも、丈夫さと美しさを持ち合わせている製品であることが重要です」と担当者は話す。

工場内には来季発表のモデルもあったが、ここでは写真を見せることが出来ない。しかし日本でも間もなく2018モデルとして発表される。そのなかにはパンターニのダブルツール達成から20周年を記念する製品も登場するようなので、楽しみに待ちたい。

photo&text:Makoto.AYANO

フォトギャラリー

Amazon.co.jp

![[ビアンキ] フラップバックパック リュック NBTC-37 撥水 クロ [ビアンキ] フラップバックパック リュック NBTC-37 撥水 クロ](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/41EaZyVFSzL._SL160_.jpg)

![[ビアンキ] ボディバッグ NBTC-01 撥水 ブラック×ブラック [ビアンキ] ボディバッグ NBTC-01 撥水 ブラック×ブラック](https://images-fe.ssl-images-amazon.com/images/I/4198ZdnMDFL._SL160_.jpg)