1月23日から24日にかけて、東京都の科学技術館にて今年もハンドメイドバイシクル展が開催された。年々盛り上がりを見せるバイクビルディング界の空気を味わえる、貴重な展示会のレポートをお届けします。

普段見ることが出来ないハンドメイドバイクの世界に触れることができるハンドメイドバイシクル展2016

普段見ることが出来ないハンドメイドバイクの世界に触れることができるハンドメイドバイシクル展2016

ここ数年、着々とその規模を拡大しているハンドメイドバイシクル展。今年も出展社数は増加し、45社が真冬の科学技術館へと集まった。来場者もひっきりなしで、ブースにいるビルダーは、常に誰かと話しこんでいるほどのにぎわいを見せていた。

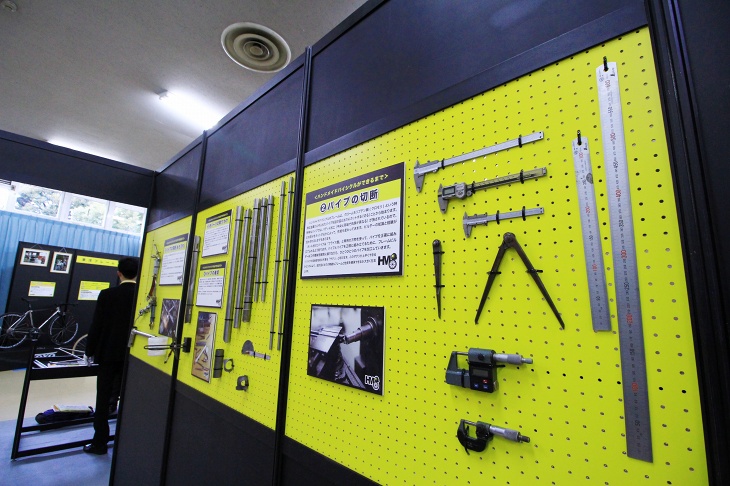

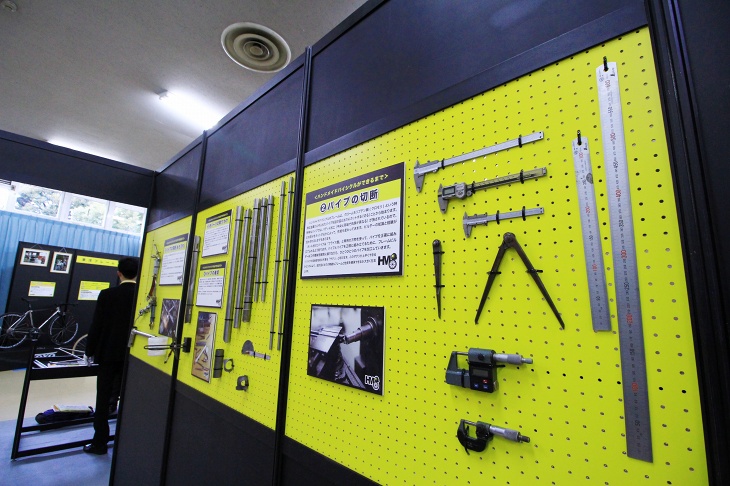

昨年、3フロアへと増床した会場は今年も変わらず。扉をくぐって目を引くのは、「ハンドメイドバイシクルを知ろう!」と名付けられたコーナーだ。例年、フレームビルディングの流れをパネルで解説したり、使われる治具や工具、ラグやパイプ等の材料を展示しているコーナーが今年はさらにパワーアップ。

親子でヤスリがけを体験中

親子でヤスリがけを体験中

「ハンドメイドバイクを知ろう」と名付けられたブースには工具が沢山かけられていた

「ハンドメイドバイクを知ろう」と名付けられたブースには工具が沢山かけられていた  うまく組み立てられるかな?

うまく組み立てられるかな?

「1日工房体験コーナー」として、実際に簡易フレームキットを用いてバラバラのパイプ達をフレームの形へと製図を元に組み立てたり、パイプへのヤスリがけが出来たりしたのだ。体験型のイベントが無かったこの展示会としては、かなり新しい試みであり、多くの来場者がトライしていた。

そして、この「1日工房体験コーナー」は、今年のハンドメイドバイシクル展、そして今の日本のフレームビルディング界の潮流を端的に表すコーナーでもある。それは、自分の自転車を自分で作る、というモチベーションでこの世界に飛び込んできた若手ビルダーが存在感を増してきているという状況である。

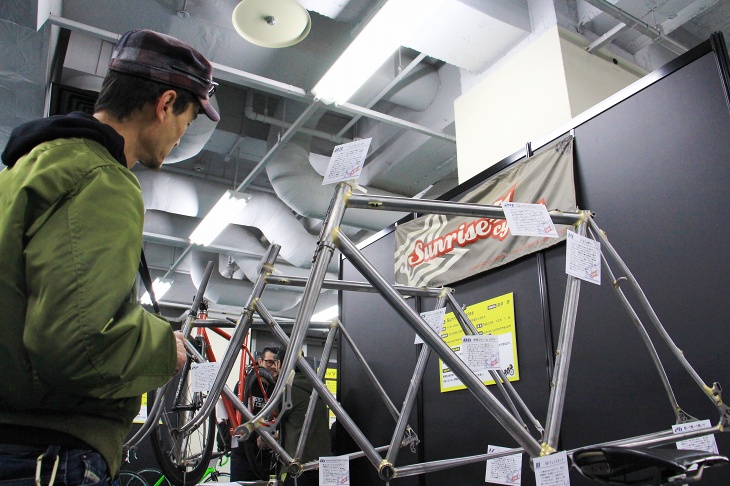

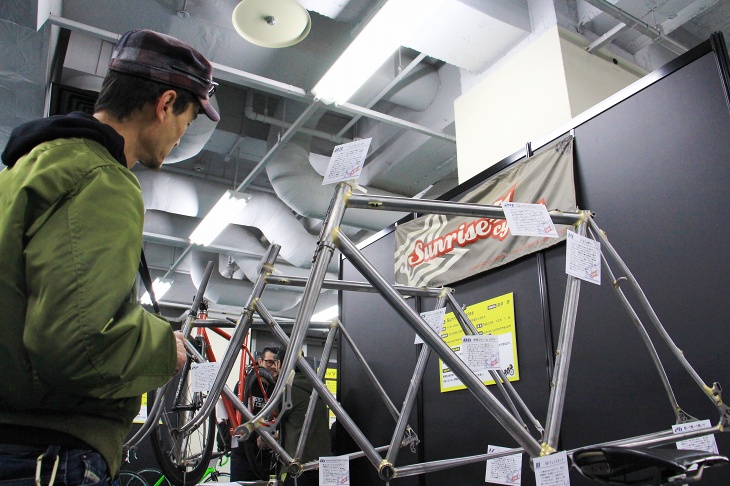

あえて溶接痕をみせることで、ビルディングの過程を表現する

あえて溶接痕をみせることで、ビルディングの過程を表現する  Sunrise cyclesの高井さん

Sunrise cyclesの高井さん

滋賀県栗東で活躍するマッキサイクルの植田さんも東京サイクルデザイン学校の卒業生

滋賀県栗東で活躍するマッキサイクルの植田さんも東京サイクルデザイン学校の卒業生  マッキサイクルが考案したディスクブレーキ台座はフローティング機構をもっており、ブレーキングによる影響をフレームに与えないように考えられている

マッキサイクルが考案したディスクブレーキ台座はフローティング機構をもっており、ブレーキングによる影響をフレームに与えないように考えられている

以前であれば、フレームビルダーとは「特別な知識と経験を持った匠」であり、気軽に自転車のフレームを作ろうという考えを持つ人は極めて少なかったはずだ。そもそも、治具や溶接トーチといった機材面でのハードルも高ければ、それらを扱うためのスキルやビルディングのノウハウを習得する機会もなかった。フレームビルディングの世界に入るというのは、どこかの工房に弟子入りするということとほぼ等号で結ばれてきた。

しかし、この数年でその状況は大きく変化を迎えつつある。それは、二つの要因がある。ひとつはBYOB Factory、もうひとつは東京サイクルデザイン専門学校の存在だ。BYOB Factoryとは、Build your Own Bikes、つまり「自分の自転車は自分で作ろう」というコンセプトで新宿中落合にオープンした、日本初の自転車フレーム制作のためのレンタルスペースである。

BYOB出身のビルダーさんたち

BYOB出身のビルダーさんたち

Bakansu cyclesのツーリングバイク 旅に出たくなる佇まいである

Bakansu cyclesのツーリングバイク 旅に出たくなる佇まいである  台湾から出展したSTUBBORN CYCLEWORKS

台湾から出展したSTUBBORN CYCLEWORKS

そこで趣味としてフレームビルディングの世界に飛びこんだ人達が、自らのフレームブランドを立ち上げてこのハンドメイドバイシクル展へと参加しているのだ。今年、BYOB Factoryからは、発起人であるSunrise cyclesのほかに、2度目の出展となるYANAGI CYCLE、初出展となるBakansu cycles、そしてBYOB Factoryとしてのブースと、計4ブースが出展することに。

それぞれが、自分達の欲しい自転車をカタチにするという夢をかなえるばかりでなく、他の人の夢をカタチにするというレベルにまでその活動が成長しているというのは、日本のハンドメイドバイク界に新風が吹きこんでいる証明と言えるだろう。

こちらは東京サイクルデザイン専門学校の現役生たち

こちらは東京サイクルデザイン専門学校の現役生たち  Life bikeは自転車ビルディングを教えてくれる教室兼工房である

Life bikeは自転車ビルディングを教えてくれる教室兼工房である  Schmittも東京サイクルデザイン専門学校の現役生によるブランドである

Schmittも東京サイクルデザイン専門学校の現役生によるブランドである

一方の東京サイクルデザイン専門学校(以下、TCD)もまた、多くの若い世代をフレームビルディングの世界へと送りだしている。一線で活躍するビルダーたちを講師に迎え、体系的にフレームビルディングについて学ぶことができる国内唯一の学校として、TCDブース、そして在校生のSCHMITT、卒業生であるmacchi cycles、Life Bikeの4ブースを出展していた。

これらの他にも、Helavna CyclesやEMERALD BIKESといった若いブランドも多く、出展社の平均年齢はかなり若返っていたのではないだろうか。みずみずしい感性で、トレンドに敏感な若い世代達の作るバイクはトラディショナルなカタチにとらわれることがなく、見ていて飽きさせない力をもっていた。

ケルビムの今野さん

ケルビムの今野さん

ケルビムはシートチューブレスのピストフレームが注目を集める

ケルビムはシートチューブレスのピストフレームが注目を集める  細身のヘッドチューブはいかにも空気抵抗が少なそう

細身のヘッドチューブはいかにも空気抵抗が少なそう

細かいところにエスプリが効いたデザインが施されている

細かいところにエスプリが効いたデザインが施されている  カーボンプレートでカバーされているBB部

カーボンプレートでカバーされているBB部

一方、先駆者たる老舗ビルダーたちももちろん負けていはいない。バイクづくりへの情熱はニューカマー達と同じか、それ以上。もちろん技術と経験ははるかに上回る巨匠たちが創りだす自転車たちは、どれをとってもため息が出るような仕上がり。

東京サイクルデザイン学校で教鞭をとる今野さん率いるケルビムは、シートチューブレスのピストバイクを展示。空気抵抗を最低限に抑えつつ、シートチューブという要素が無くなることで乗り味のコントロールがしやすくなったと、今野さんは語る。

サイクルストアヒロセの親子車

サイクルストアヒロセの親子車  一見複雑なワイヤリングながら、驚くべき引きの軽さを実現していた。小指で十分にブレーキが利くほど。

一見複雑なワイヤリングながら、驚くべき引きの軽さを実現していた。小指で十分にブレーキが利くほど。

FDへと至るワイヤーの出口にぴったりと合うように製作されたFD取り付けバンド

FDへと至るワイヤーの出口にぴったりと合うように製作されたFD取り付けバンド  ダイアコンペのブレーキと子ども用のレバーを組み合わせる。グリップも綿を抜き子どもが握りやすいような工夫がされている。

ダイアコンペのブレーキと子ども用のレバーを組み合わせる。グリップも綿を抜き子どもが握りやすいような工夫がされている。

サイクルストアヒロセの廣瀬さんが海外からの来場者にダイナモライトを実演して見せる

サイクルストアヒロセの廣瀬さんが海外からの来場者にダイナモライトを実演して見せる  変速系はほぼすべてオリジナルパーツである

変速系はほぼすべてオリジナルパーツである

また、小平の老舗、サイクルストア・ヒロセもまた、驚くばかりの工作を施したランドナーと親子車を展示していた。ランドナーは前後のダイナモLEDライトが直付かつケーブルが内装されていたり、オリジナルの変速機およびレバーが装備されていたりして、ただものではない雰囲気を漂わせていた。

大人用のバイクをそのままスケールダウンしたような子ども車も、ありとあらゆる部分にワンオフで制作されたパーツが使用されている。たとえば、ダイアコンペのブレーキレバー台座に子ども用のレバーが組み合わされていたり、スギノのクランクはアームをカットされて子ども用のサイズにされていたり、シフトケーブルと干渉しないためのFD取り付けバンドアダプターが削りだされていたり。いちいち数えていけば、枚挙に暇がないほどの工作が施されており、そのひとつひとつがアイディアに満ち溢れている。

ハンドメイドカーボンバイクを製作するアマンダは今年も凄みのある一台を展示していた

ハンドメイドカーボンバイクを製作するアマンダは今年も凄みのある一台を展示していた  ドバッツ・ライノハウスの斎場さん

ドバッツ・ライノハウスの斎場さん

フレームビルドに欠かせない部材を輸入する代理店も出展していた

フレームビルドに欠かせない部材を輸入する代理店も出展していた  輪行用デモンタブルについて解説する絹自転車製作所の荒井さん。輪行ヘッドを実演中だ

輪行用デモンタブルについて解説する絹自転車製作所の荒井さん。輪行ヘッドを実演中だ

もちろん、他の老舗ビルダーも負けず劣らずのバイクを展示しており、それぞれを取り上げていけばとてもこのページだけでは語りつくせないほどのこだわりが詰め込まれている。それは量産車には無い、ハンドメイド車のハンドメイド車たる所以である。深遠なるこの世界に踏み込んでみたい人は、来年のハンドメイドバイシクル展を訪れてみるもよし、各ビルダーにコンタクトをとるもよし。是非、一歩踏み出してみては?

text&photo:Naoki,YASUOKA

普段見ることが出来ないハンドメイドバイクの世界に触れることができるハンドメイドバイシクル展2016

普段見ることが出来ないハンドメイドバイクの世界に触れることができるハンドメイドバイシクル展2016 ここ数年、着々とその規模を拡大しているハンドメイドバイシクル展。今年も出展社数は増加し、45社が真冬の科学技術館へと集まった。来場者もひっきりなしで、ブースにいるビルダーは、常に誰かと話しこんでいるほどのにぎわいを見せていた。

昨年、3フロアへと増床した会場は今年も変わらず。扉をくぐって目を引くのは、「ハンドメイドバイシクルを知ろう!」と名付けられたコーナーだ。例年、フレームビルディングの流れをパネルで解説したり、使われる治具や工具、ラグやパイプ等の材料を展示しているコーナーが今年はさらにパワーアップ。

親子でヤスリがけを体験中

親子でヤスリがけを体験中  「ハンドメイドバイクを知ろう」と名付けられたブースには工具が沢山かけられていた

「ハンドメイドバイクを知ろう」と名付けられたブースには工具が沢山かけられていた  うまく組み立てられるかな?

うまく組み立てられるかな? 「1日工房体験コーナー」として、実際に簡易フレームキットを用いてバラバラのパイプ達をフレームの形へと製図を元に組み立てたり、パイプへのヤスリがけが出来たりしたのだ。体験型のイベントが無かったこの展示会としては、かなり新しい試みであり、多くの来場者がトライしていた。

そして、この「1日工房体験コーナー」は、今年のハンドメイドバイシクル展、そして今の日本のフレームビルディング界の潮流を端的に表すコーナーでもある。それは、自分の自転車を自分で作る、というモチベーションでこの世界に飛び込んできた若手ビルダーが存在感を増してきているという状況である。

あえて溶接痕をみせることで、ビルディングの過程を表現する

あえて溶接痕をみせることで、ビルディングの過程を表現する  Sunrise cyclesの高井さん

Sunrise cyclesの高井さん  滋賀県栗東で活躍するマッキサイクルの植田さんも東京サイクルデザイン学校の卒業生

滋賀県栗東で活躍するマッキサイクルの植田さんも東京サイクルデザイン学校の卒業生  マッキサイクルが考案したディスクブレーキ台座はフローティング機構をもっており、ブレーキングによる影響をフレームに与えないように考えられている

マッキサイクルが考案したディスクブレーキ台座はフローティング機構をもっており、ブレーキングによる影響をフレームに与えないように考えられている 以前であれば、フレームビルダーとは「特別な知識と経験を持った匠」であり、気軽に自転車のフレームを作ろうという考えを持つ人は極めて少なかったはずだ。そもそも、治具や溶接トーチといった機材面でのハードルも高ければ、それらを扱うためのスキルやビルディングのノウハウを習得する機会もなかった。フレームビルディングの世界に入るというのは、どこかの工房に弟子入りするということとほぼ等号で結ばれてきた。

しかし、この数年でその状況は大きく変化を迎えつつある。それは、二つの要因がある。ひとつはBYOB Factory、もうひとつは東京サイクルデザイン専門学校の存在だ。BYOB Factoryとは、Build your Own Bikes、つまり「自分の自転車は自分で作ろう」というコンセプトで新宿中落合にオープンした、日本初の自転車フレーム制作のためのレンタルスペースである。

BYOB出身のビルダーさんたち

BYOB出身のビルダーさんたち  Bakansu cyclesのツーリングバイク 旅に出たくなる佇まいである

Bakansu cyclesのツーリングバイク 旅に出たくなる佇まいである  台湾から出展したSTUBBORN CYCLEWORKS

台湾から出展したSTUBBORN CYCLEWORKS そこで趣味としてフレームビルディングの世界に飛びこんだ人達が、自らのフレームブランドを立ち上げてこのハンドメイドバイシクル展へと参加しているのだ。今年、BYOB Factoryからは、発起人であるSunrise cyclesのほかに、2度目の出展となるYANAGI CYCLE、初出展となるBakansu cycles、そしてBYOB Factoryとしてのブースと、計4ブースが出展することに。

それぞれが、自分達の欲しい自転車をカタチにするという夢をかなえるばかりでなく、他の人の夢をカタチにするというレベルにまでその活動が成長しているというのは、日本のハンドメイドバイク界に新風が吹きこんでいる証明と言えるだろう。

こちらは東京サイクルデザイン専門学校の現役生たち

こちらは東京サイクルデザイン専門学校の現役生たち  Life bikeは自転車ビルディングを教えてくれる教室兼工房である

Life bikeは自転車ビルディングを教えてくれる教室兼工房である  Schmittも東京サイクルデザイン専門学校の現役生によるブランドである

Schmittも東京サイクルデザイン専門学校の現役生によるブランドである 一方の東京サイクルデザイン専門学校(以下、TCD)もまた、多くの若い世代をフレームビルディングの世界へと送りだしている。一線で活躍するビルダーたちを講師に迎え、体系的にフレームビルディングについて学ぶことができる国内唯一の学校として、TCDブース、そして在校生のSCHMITT、卒業生であるmacchi cycles、Life Bikeの4ブースを出展していた。

これらの他にも、Helavna CyclesやEMERALD BIKESといった若いブランドも多く、出展社の平均年齢はかなり若返っていたのではないだろうか。みずみずしい感性で、トレンドに敏感な若い世代達の作るバイクはトラディショナルなカタチにとらわれることがなく、見ていて飽きさせない力をもっていた。

ケルビムの今野さん

ケルビムの今野さん  ケルビムはシートチューブレスのピストフレームが注目を集める

ケルビムはシートチューブレスのピストフレームが注目を集める  細身のヘッドチューブはいかにも空気抵抗が少なそう

細身のヘッドチューブはいかにも空気抵抗が少なそう  細かいところにエスプリが効いたデザインが施されている

細かいところにエスプリが効いたデザインが施されている  カーボンプレートでカバーされているBB部

カーボンプレートでカバーされているBB部 一方、先駆者たる老舗ビルダーたちももちろん負けていはいない。バイクづくりへの情熱はニューカマー達と同じか、それ以上。もちろん技術と経験ははるかに上回る巨匠たちが創りだす自転車たちは、どれをとってもため息が出るような仕上がり。

東京サイクルデザイン学校で教鞭をとる今野さん率いるケルビムは、シートチューブレスのピストバイクを展示。空気抵抗を最低限に抑えつつ、シートチューブという要素が無くなることで乗り味のコントロールがしやすくなったと、今野さんは語る。

サイクルストアヒロセの親子車

サイクルストアヒロセの親子車  一見複雑なワイヤリングながら、驚くべき引きの軽さを実現していた。小指で十分にブレーキが利くほど。

一見複雑なワイヤリングながら、驚くべき引きの軽さを実現していた。小指で十分にブレーキが利くほど。  FDへと至るワイヤーの出口にぴったりと合うように製作されたFD取り付けバンド

FDへと至るワイヤーの出口にぴったりと合うように製作されたFD取り付けバンド  ダイアコンペのブレーキと子ども用のレバーを組み合わせる。グリップも綿を抜き子どもが握りやすいような工夫がされている。

ダイアコンペのブレーキと子ども用のレバーを組み合わせる。グリップも綿を抜き子どもが握りやすいような工夫がされている。  サイクルストアヒロセの廣瀬さんが海外からの来場者にダイナモライトを実演して見せる

サイクルストアヒロセの廣瀬さんが海外からの来場者にダイナモライトを実演して見せる  変速系はほぼすべてオリジナルパーツである

変速系はほぼすべてオリジナルパーツである また、小平の老舗、サイクルストア・ヒロセもまた、驚くばかりの工作を施したランドナーと親子車を展示していた。ランドナーは前後のダイナモLEDライトが直付かつケーブルが内装されていたり、オリジナルの変速機およびレバーが装備されていたりして、ただものではない雰囲気を漂わせていた。

大人用のバイクをそのままスケールダウンしたような子ども車も、ありとあらゆる部分にワンオフで制作されたパーツが使用されている。たとえば、ダイアコンペのブレーキレバー台座に子ども用のレバーが組み合わされていたり、スギノのクランクはアームをカットされて子ども用のサイズにされていたり、シフトケーブルと干渉しないためのFD取り付けバンドアダプターが削りだされていたり。いちいち数えていけば、枚挙に暇がないほどの工作が施されており、そのひとつひとつがアイディアに満ち溢れている。

ハンドメイドカーボンバイクを製作するアマンダは今年も凄みのある一台を展示していた

ハンドメイドカーボンバイクを製作するアマンダは今年も凄みのある一台を展示していた  ドバッツ・ライノハウスの斎場さん

ドバッツ・ライノハウスの斎場さん  フレームビルドに欠かせない部材を輸入する代理店も出展していた

フレームビルドに欠かせない部材を輸入する代理店も出展していた  輪行用デモンタブルについて解説する絹自転車製作所の荒井さん。輪行ヘッドを実演中だ

輪行用デモンタブルについて解説する絹自転車製作所の荒井さん。輪行ヘッドを実演中だ もちろん、他の老舗ビルダーも負けず劣らずのバイクを展示しており、それぞれを取り上げていけばとてもこのページだけでは語りつくせないほどのこだわりが詰め込まれている。それは量産車には無い、ハンドメイド車のハンドメイド車たる所以である。深遠なるこの世界に踏み込んでみたい人は、来年のハンドメイドバイシクル展を訪れてみるもよし、各ビルダーにコンタクトをとるもよし。是非、一歩踏み出してみては?

text&photo:Naoki,YASUOKA

フォトギャラリー

Amazon.co.jp