フクピカ、ガラコ、ボデーペンといった自動車用品から、メガネのシャンプーのような日用品まで揃えるソフト99。同社の製品は自動車用品店では必ず取り扱いがあり、ドラッグストアでも見かけることもあるほど日常生活に浸透しているケミカル製品のリーディングカンパニーだ。

知名度と入手性の高さはソフト99の歴史に裏付けられる技術力の証明でもある。そんなソフト99が自転車用コーティング分野にも昨年参入し、velogue(ヴェローグ)シリーズを発表。ショップのスタッフが施工するプロスペックのプロダクト群に今回の特集では迫る。

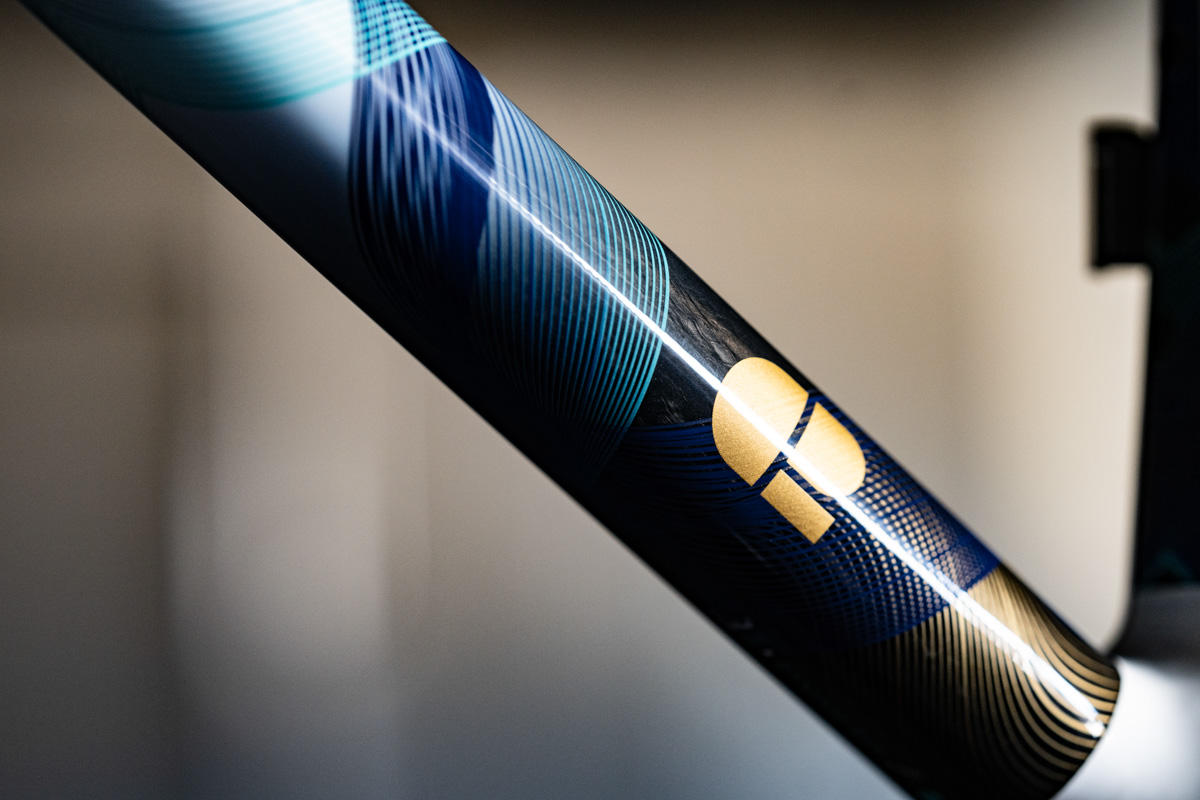

velogueのメインプロダクトとなるタフガード photo:Kenta Onoguchi

実は身近な存在であるソフト99だが、改めて会社の紹介からしたい。元々は日東化学として1954年にスタートした同社だが、商品名である「ソフト99」の知名度が会社名を上回るほどになり、1993年に現在の社名であるソフト99コーポレーションに変更。以来、自動車を中心としたケミカル製品で業界をリードしてきた。

商品名であったソフト99には企業哲学も込められている。「ソフト」は柔軟な発想を、「99」は100に1つ足りない数字──つまり、パーフェクトである100を常に追い続ける挑戦の姿勢を表している。リーディングカンパニーでありながらも、いつの時代も進歩を追い求める姿は、新しく取り組み始めた自転車関連製品でも同様に表れている。

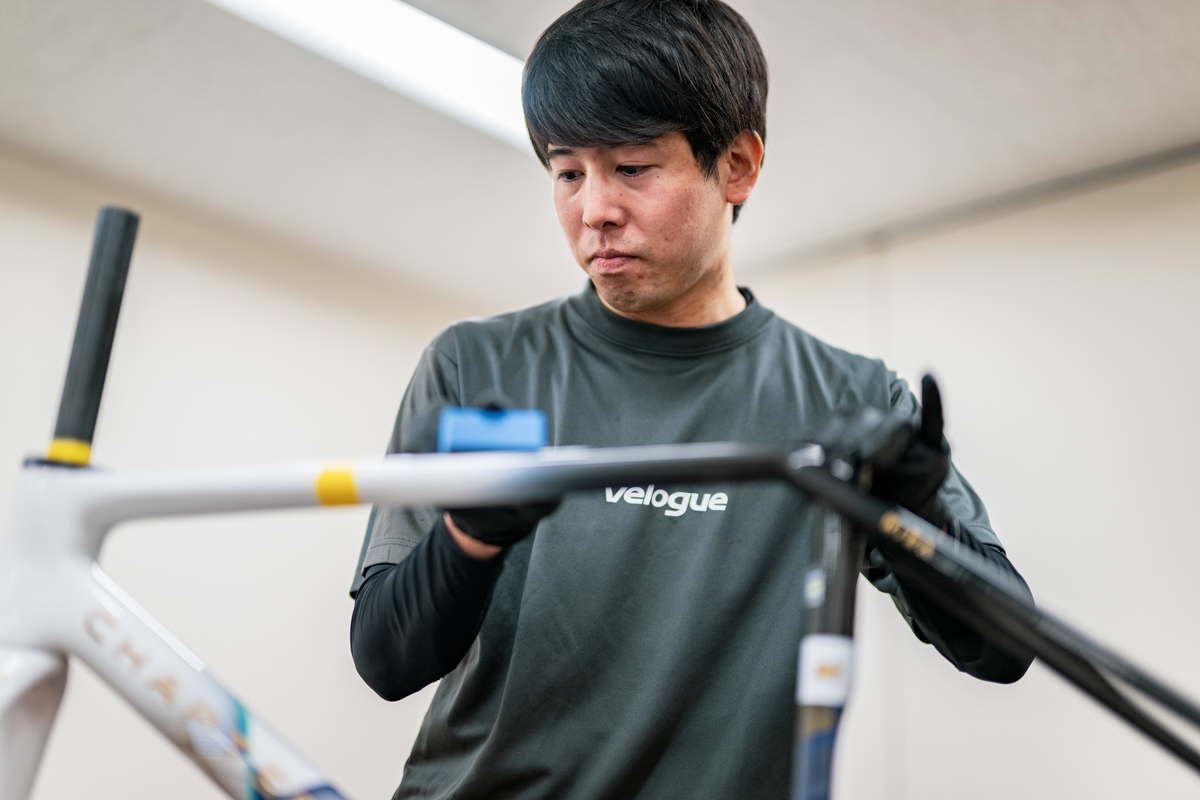

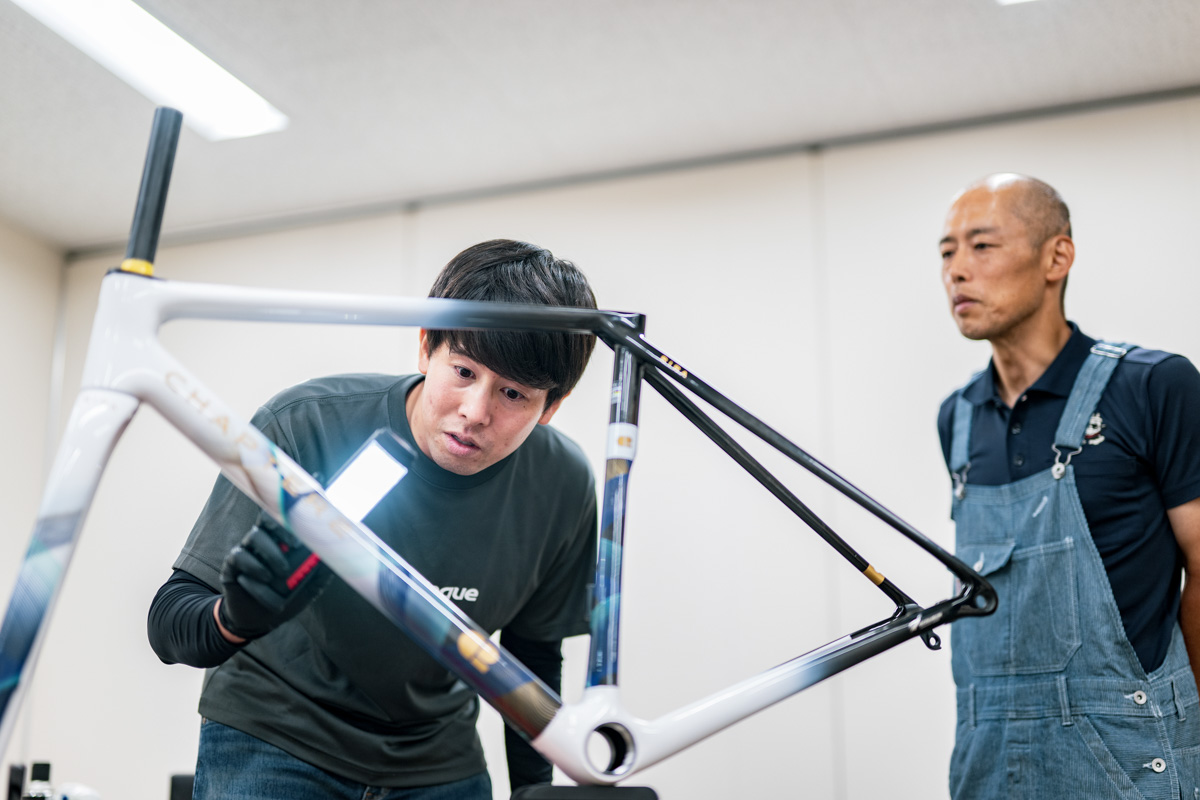

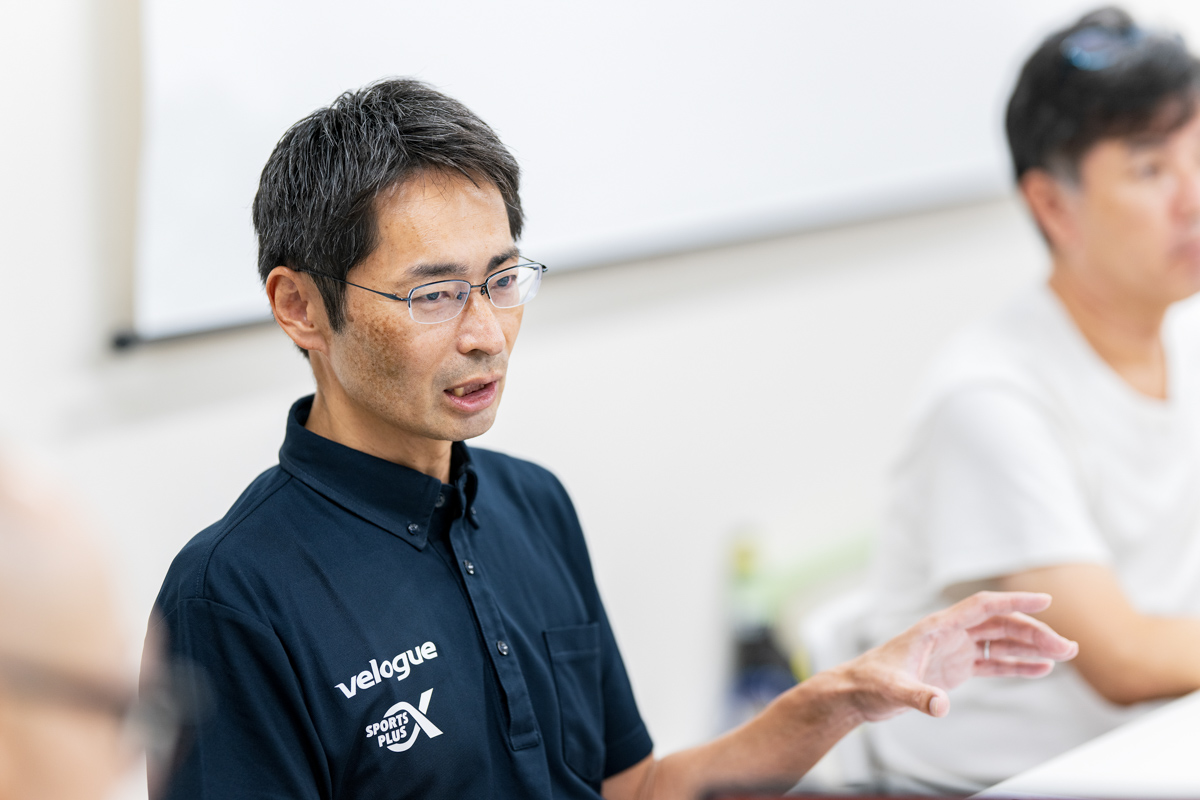

自転車用コーティングに参入したソフト99。今回の取材はなるしまフレンドの小畑郁さん(左)と、ソフト99の皆さんに話を伺った photo:Kenta Onoguchi

彼らが長年にわたる研究開発で生み出し続けるケミカル類の技術は言わずもがな。そこに加えて、トリガースプレー、スプレーガン、スポンジ、ポリッシャーなどツール活用の知見を融合する。この複合的アプローチが、ソフト99の技術力の源泉となっている。

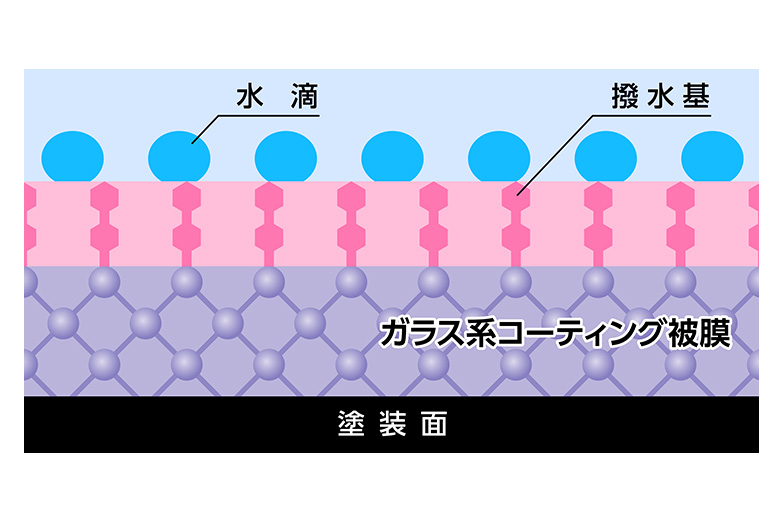

研究にも携わる研究開発部長の平田さんは次のように説明する。「我々はケミカルメーカーですが、それに加えて用品関係のいろんなものを複合することで、新しい技術を生み出そうとしています。それによって生まれるのが機能性薄膜造膜技術であり、撥水、親水、防汚、艶感といった機能を様々な物質や素材に付与できます」。

velogueシリーズのこだわりを教えてくれた平田靖さん photo:Kenta Onoguchi

この複合的アプローチは、塗布方法、硬化プロセス、メンテナンス方法まで含めたトータルシステムとしての技術構築を可能にしている。単体の製品開発ではなく、システム全体での最適化を図る点が、ソフト99の真骨頂といえる。

そんなソフト99が自転車業界と接点を持ったのは、実は偶然だった。2022年3月、同社は「スポルファ」ブランドでスポーツ向け商材に初めて着手した。アイウェア用超撥水スプレー「スポルファ レインホッパー」の発売だった。「当時は自転車業界の方々に評価いただくということをあまり意識せず、広いスポーツ向けということでやっていました。ところが実際の反響を見ると、自転車業界の方々に非常に興味を持っていただいた」と広報の国宗さんは説明する。この予想外の反響が、自転車専用コーティング開発への第一歩となった。

自転車参入のきっかけとなったスポーツメンテナンス用品シリーズのスポルファ photo:Kenta Onoguchi

自動車業界で得た知見をバイクフレームやホイールに適応させる上で、バイクコーティングの可能性を探るため、ソフト99の技術陣が着目したのは「汚れによるパフォーマンスへの影響」だった。実際にソフト99は、風洞実験施設で空力抵抗測定を実施し、フロントフォーク、フレーム、ホイールなど各部位に疑似汚れを付着させて数値変化を詳細に測定した。結果は空気抵抗が発生していたことが明らかになった。

「バイクに汚れがつくとパワーのロスが出てくる可能性が示唆されました。パフォーマンスの維持というところに、防汚や撥水が活かせるのではないかという感触が得られました」と平田さんは明かす。そこからソフト99のバイク用コーティング開発の歩みが始まった。

ソフト99の歴史、フィロソフィーを教えてくれた広報の国宗建二さん photo:Kenta Onoguchi

汚れによるパフォーマンスへの影響は、雨のパリ〜ルーべのような状況が想像しやすそうだ。現在のロードバイクは1ワット分でも空気抵抗を削減することを追求しており、空気の流れを意識したフレームワークが行われている。その空気の流れを阻害する泥汚れがフレームに付着したとしよう。フレームブランドが想定するエアロダイナミクスは発揮されず、理想の状態ではないことは想像できるだろう。その状況を防げるコーティングが施されているのであれば、それはマージナルゲインに貢献すると言ってもいいだろう。

また、オフロード系では汚れの付着を防ぐことは直接的なメリットになりやすい。グラベルのトップ競技者層ではソフト99が検証したようにエアロが機材に求められるようになっており、汚れの付着による影響も検討する価値がある。それだけではなく、フレームに泥が付着することは一般レーサーにも、泥の重さや途中で止まって泥を落とすという影響を与えるため、それを減らせると言うのは恩恵となるだろう。

スポーツバイクにコーティングを施すことに真剣に向き合い開発された製品には、velogue(ヴェローグ)と言う名前が付けられた。この名称には開発チームの思いが詰まっており、"velo"は自転車と言う意味で、"gu"はGreat Utility(とても有用)を表現し、"e"は海外展開を見据え発音としての響きの良さを考慮するために加えられた。

タフガード、スピードコート、ポリッシュという三本柱で構成されている photo:Kenta Onoguchi

コンセプトは「バイクオーナーのパフォーマンスを最大限に引き出すためのプロ専用のコーティングシステム」である。ここで重要なのは「プロ専用」という明確な位置付けだ。

ソフト99はコンシューマー向けとプロ向け、両方の製品開発を手がけている。コンシューマー向けでは「ガラコ」が代表例で、「誰でも簡単に、確実な仕上がり」という作業性の追求に重点を置く。一方、プロ向けでは「とにかく機能性を上げる」ことに特化し、作業に多少の技術や経験を要求してでも最高の性能を追求する。velogueではコンシューマー向けとプロ向けどちらの良さも利用したバイク専用品を生み出すという意識で開発が行われた。

「自転車販売店の方々に採用いただくにおいても、作業性と性能、その両方のバランスが重要になる」と平田さんは語る。この考え方が、velogueのタフガード、スピードコート、ポリッシュと言う3つの製品ラインアップ構成に明確に反映されている。

velogueのメインプロダクトとなるタフガード photo:Kenta Onoguchi

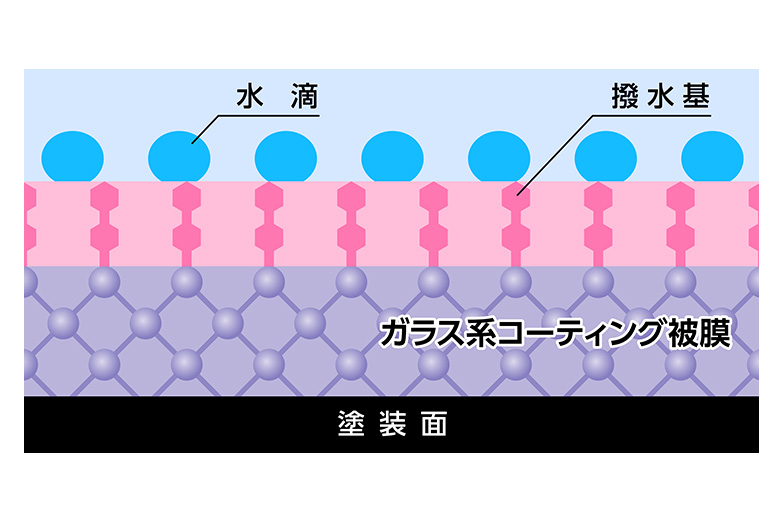

velogueシステムの中核を担う「velogue タフガード」は、大気中の湿気と反応して硬化するガラス系コーティング剤だ。主剤・硬化剤の2液を混合する手間を軽減するために1液で製品化し、反応硬化したガラス系被膜は非常に硬く、約3年間という長期耐久性を実現している。

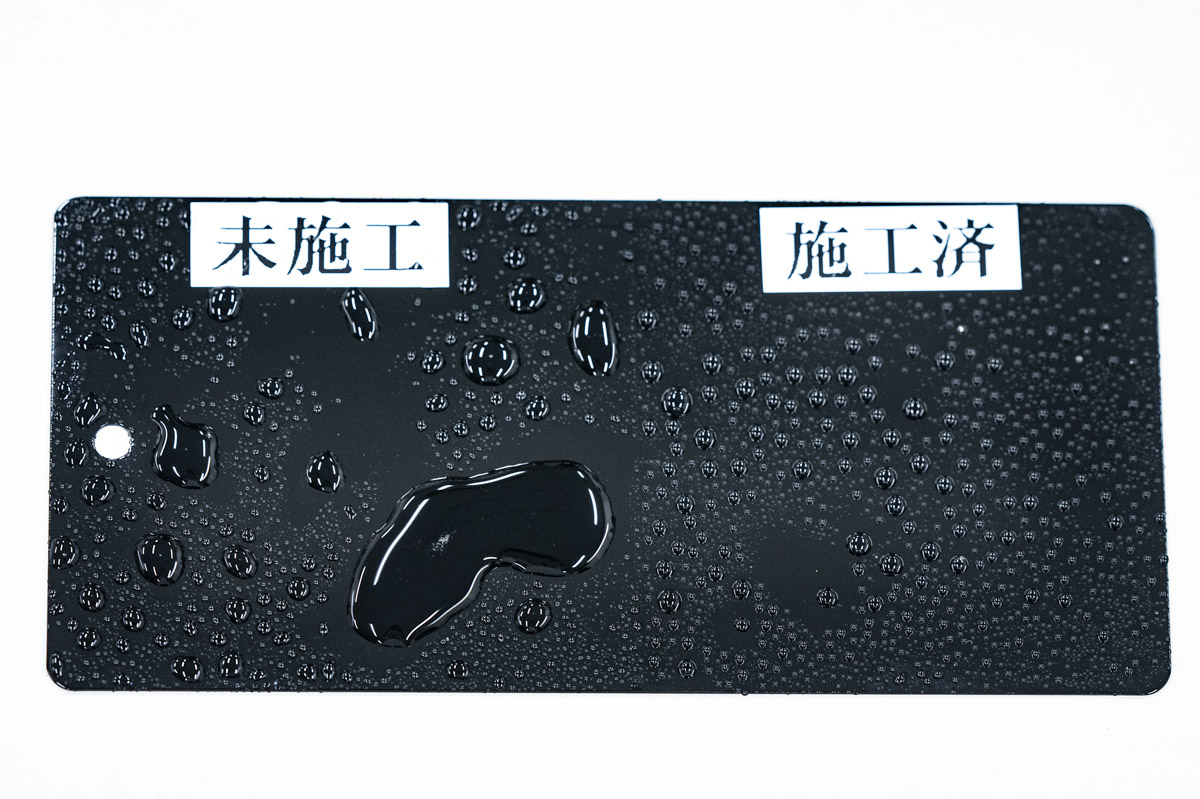

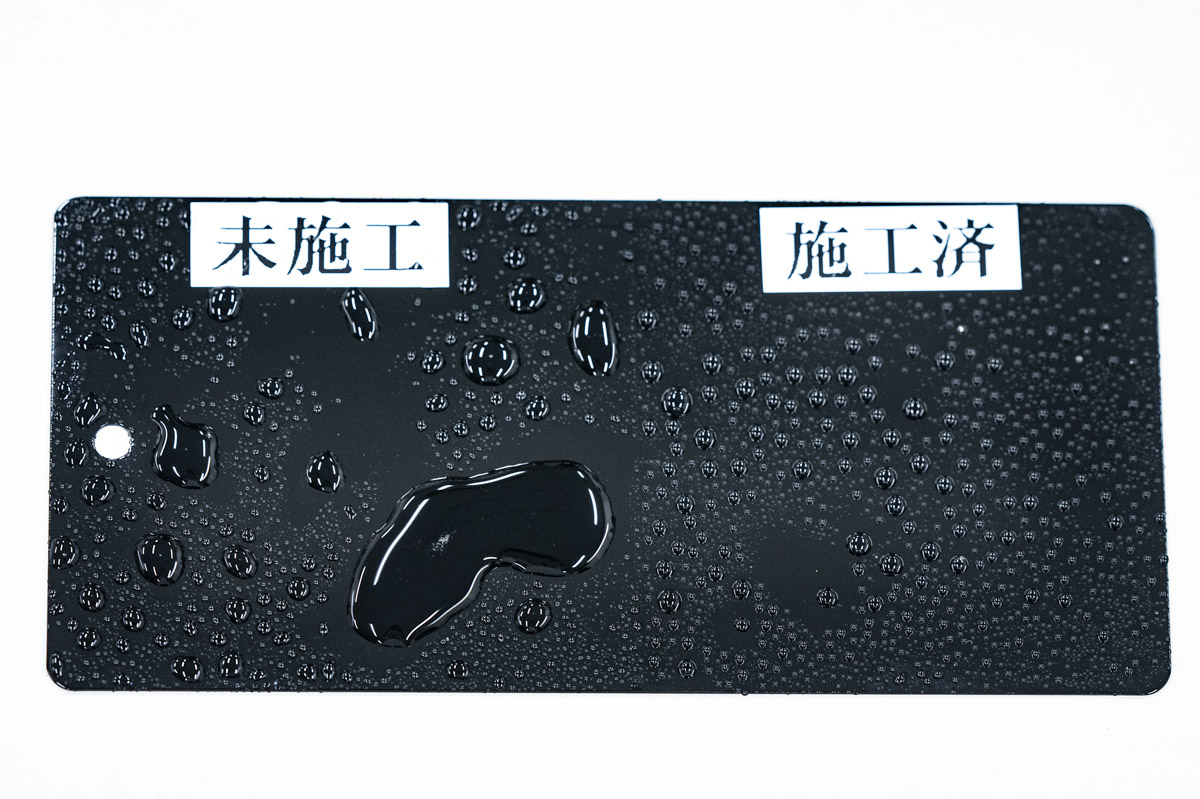

タフガードの性能数値は圧倒的だ。撥水性能を表現する接触角という数値においては、水滴が球に近い形を保って表面に留まることを意味する100°以上という初期性能を実現する。もし水が表面に対して接する面積が大きいと接触角は小さくなる。しかし、さらに重要なのは転落角30°以下という数値だ。これは、コーティング面がわずかに傾けるだけで水滴が転がり始めることを示している。単に水を弾くだけでなく、弾いた水滴が素早く流れ落ちるため、水シミ防止効果も期待できる。「自転車は走行中に角度が変わるため、少し動くだけで水滴が飛んでいく設計にしています」とは平田さん。

綺麗な水玉となり、少し動いただけでも滑り落ちる photo:Kenta Onoguchi

水滴が球状となる施工済み photo:Kenta Onoguchi

硬く平滑なガラス系コーティング被膜を形成し、強力な撥水性能を発揮する (c)ソフト99

特筆すべきは、フレームにかかる振動、衝撃に対する耐性を考慮していること。ガラス系コーティングは一般的にフレーム塗装の上に非常に硬い被膜を形成するため、フレームの撓みなどでコーティング被膜に割れなどダメージが入ってしまう。

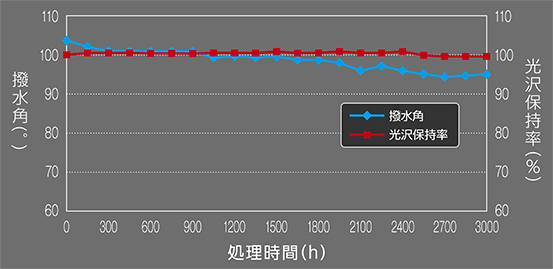

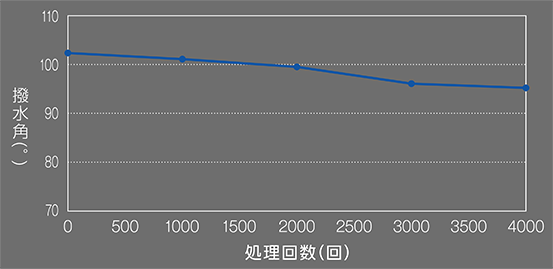

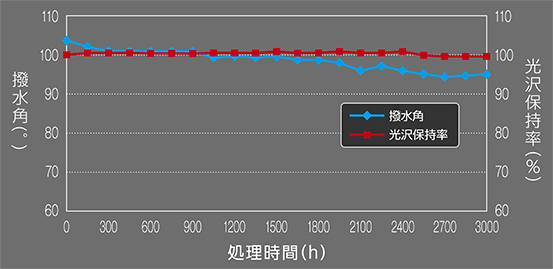

【耐候性実証テスト】長時間に及ぶテストでも撥水角や光沢を保持し続けた (c)ソフト99

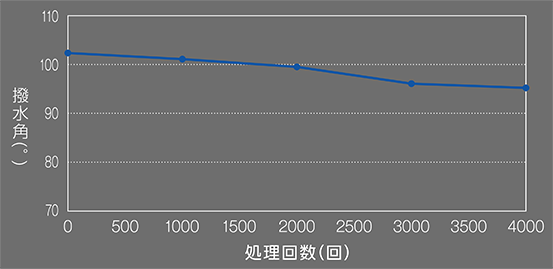

【耐ケミカル性実証テスト】弱アルカリ性の洗剤でスポンジ洗浄を行った (c)ソフト99

そこで「ソフト99がこれまで手がけてきた自動車では振動環境への対応はほぼありませんでした。今回は自転車専用設計として耐衝撃性の性能検証も行いました」と平田さんは強調する。

ソフト99がタフガードの耐久性を確認するべく行ったのは自転車疲労試験を応用した独自テスト。コーティング膜に数万回という振動を与えた状態で、撥水性などが変化するかを確認しており、接触角95°以上が維持されることを確認しているという。

企画開発に携わる平田靖さんvelogueの強みを教えてくれた photo:Kenta Onoguchi

さらに重要なのは、強力なケミカル耐性だ。自転車のメンテナンスでは、チェーン周りの清掃に強力なディグリーザーを使用することがポピュラーになってきている。この点に着目し、各種ディグリーザーやパーツクリーナーとの反応テストを実施した結果、優れた耐性を確認している。

「弱アルカリ性洗剤で数千回のスポンジ洗浄を行っても、水滴の接触角はほぼ維持されており、コーティング性能が機能している」と平田さんは説明する。

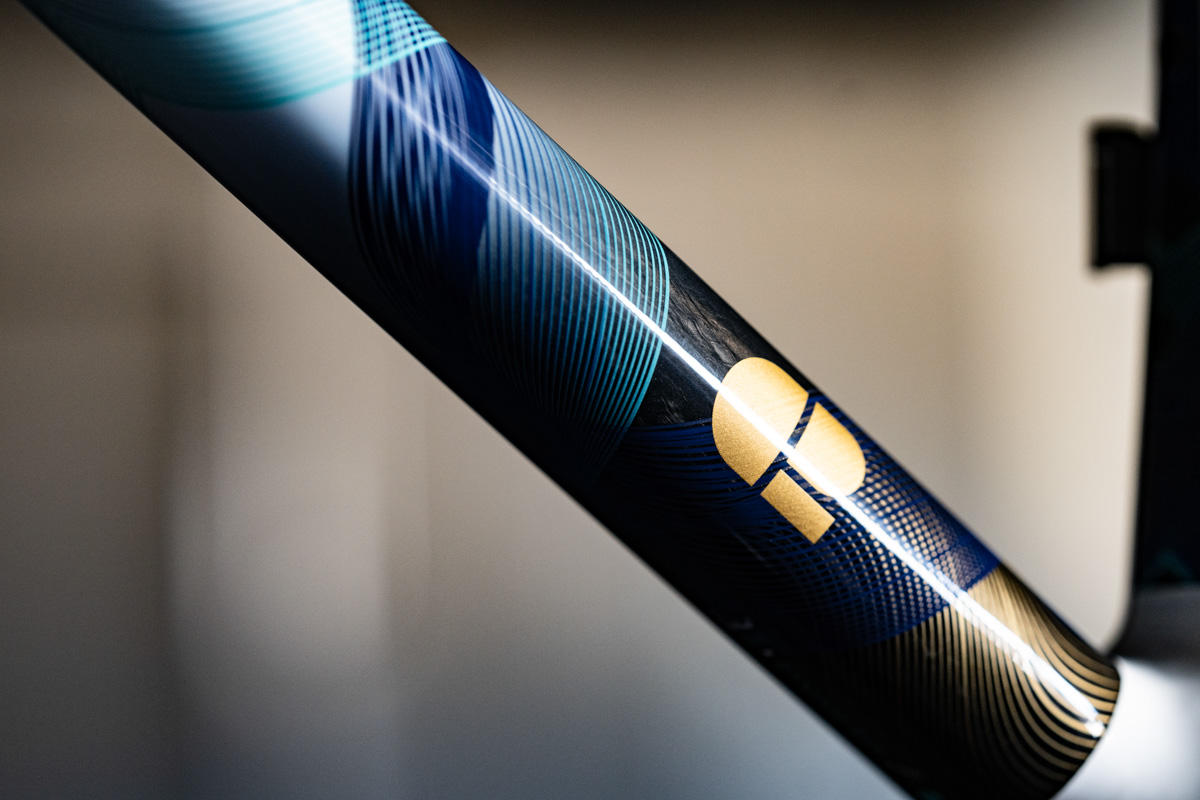

velogueはツヤ感や手触りにこだわって開発が行われている photo:Kenta Onoguchi

コーティング施工後は色の深みが増す photo:Kenta Onoguchi

コーティング施工後のフレームはカーボンの質感がくっきりと表現される photo:Kenta Onoguchi

そして何よりもコーティングで期待される艶感も大事に開発が行われている。「ショップで施工した後にお客様がフレームを見た時に艶やかになっていると感じてくれるように設計をしています」と平田さんはいう。

このタフガードの艶感を実現する核心技術は、独自の薄膜技術にある。実際に導入している販売店からは、技術面での明確な優位性を証明する声が聞かれる。特に評価されているのが、他社製品との膜厚の違いだ。「膜厚が他社製品よりも圧倒的に薄いので、マットフレームでも質感を損なわない。velogueなら本来の質感をほぼ変えずに済む」とvelogueを担当する営業部長の尾澤さんは解説する。

施工と未施工では質感が大きく異なる photo:Kenta Onoguchi

ポリッシュの有無なども大きな違いが生まれる photo:Kenta Onoguchi

マット塗装は表面の微細な凹凸による光の乱反射で独特の質感を生み出すが、厚いコーティング被膜がその凹凸を埋めてしまうと、本来の風合いが損なわれる。一般的な自動車用コーティングは1μm、高級品では2μm程度の膜厚を持つが、velogueのタフガードはそれよりも遥かに薄い設計となっている。

この薄膜技術により、グロス仕上げのフレームでは深みのある艶を、マット仕上げのフレームでは質感を保持したまま、それぞれに適した仕上がりを実現している。「ギラギラした艶ではなく、深みが出るような設計にしているため、マットタイプでも使える」という言葉通り、フレームの種類を選ばない汎用性を持っている。

3年後のリコートについても、薄膜技術の利点が活かされる。もともとの膜厚が非常に薄いので、リコートで重ねても薄い状態が維持される。これにより、長期使用においても質感の変化を最小限に抑えつつ、コーティング効果を継続できる。

知名度と入手性の高さはソフト99の歴史に裏付けられる技術力の証明でもある。そんなソフト99が自転車用コーティング分野にも昨年参入し、velogue(ヴェローグ)シリーズを発表。ショップのスタッフが施工するプロスペックのプロダクト群に今回の特集では迫る。

ソフト99 71年の歩みが生んだ技術力

実は身近な存在であるソフト99だが、改めて会社の紹介からしたい。元々は日東化学として1954年にスタートした同社だが、商品名である「ソフト99」の知名度が会社名を上回るほどになり、1993年に現在の社名であるソフト99コーポレーションに変更。以来、自動車を中心としたケミカル製品で業界をリードしてきた。

商品名であったソフト99には企業哲学も込められている。「ソフト」は柔軟な発想を、「99」は100に1つ足りない数字──つまり、パーフェクトである100を常に追い続ける挑戦の姿勢を表している。リーディングカンパニーでありながらも、いつの時代も進歩を追い求める姿は、新しく取り組み始めた自転車関連製品でも同様に表れている。

彼らが長年にわたる研究開発で生み出し続けるケミカル類の技術は言わずもがな。そこに加えて、トリガースプレー、スプレーガン、スポンジ、ポリッシャーなどツール活用の知見を融合する。この複合的アプローチが、ソフト99の技術力の源泉となっている。

研究にも携わる研究開発部長の平田さんは次のように説明する。「我々はケミカルメーカーですが、それに加えて用品関係のいろんなものを複合することで、新しい技術を生み出そうとしています。それによって生まれるのが機能性薄膜造膜技術であり、撥水、親水、防汚、艶感といった機能を様々な物質や素材に付与できます」。

この複合的アプローチは、塗布方法、硬化プロセス、メンテナンス方法まで含めたトータルシステムとしての技術構築を可能にしている。単体の製品開発ではなく、システム全体での最適化を図る点が、ソフト99の真骨頂といえる。

そんなソフト99が自転車業界と接点を持ったのは、実は偶然だった。2022年3月、同社は「スポルファ」ブランドでスポーツ向け商材に初めて着手した。アイウェア用超撥水スプレー「スポルファ レインホッパー」の発売だった。「当時は自転車業界の方々に評価いただくということをあまり意識せず、広いスポーツ向けということでやっていました。ところが実際の反響を見ると、自転車業界の方々に非常に興味を持っていただいた」と広報の国宗さんは説明する。この予想外の反響が、自転車専用コーティング開発への第一歩となった。

velogueの開発ストーリー

自動車業界で得た知見をバイクフレームやホイールに適応させる上で、バイクコーティングの可能性を探るため、ソフト99の技術陣が着目したのは「汚れによるパフォーマンスへの影響」だった。実際にソフト99は、風洞実験施設で空力抵抗測定を実施し、フロントフォーク、フレーム、ホイールなど各部位に疑似汚れを付着させて数値変化を詳細に測定した。結果は空気抵抗が発生していたことが明らかになった。

「バイクに汚れがつくとパワーのロスが出てくる可能性が示唆されました。パフォーマンスの維持というところに、防汚や撥水が活かせるのではないかという感触が得られました」と平田さんは明かす。そこからソフト99のバイク用コーティング開発の歩みが始まった。

汚れによるパフォーマンスへの影響は、雨のパリ〜ルーべのような状況が想像しやすそうだ。現在のロードバイクは1ワット分でも空気抵抗を削減することを追求しており、空気の流れを意識したフレームワークが行われている。その空気の流れを阻害する泥汚れがフレームに付着したとしよう。フレームブランドが想定するエアロダイナミクスは発揮されず、理想の状態ではないことは想像できるだろう。その状況を防げるコーティングが施されているのであれば、それはマージナルゲインに貢献すると言ってもいいだろう。

また、オフロード系では汚れの付着を防ぐことは直接的なメリットになりやすい。グラベルのトップ競技者層ではソフト99が検証したようにエアロが機材に求められるようになっており、汚れの付着による影響も検討する価値がある。それだけではなく、フレームに泥が付着することは一般レーサーにも、泥の重さや途中で止まって泥を落とすという影響を与えるため、それを減らせると言うのは恩恵となるだろう。

スポーツバイクにコーティングを施すことに真剣に向き合い開発された製品には、velogue(ヴェローグ)と言う名前が付けられた。この名称には開発チームの思いが詰まっており、"velo"は自転車と言う意味で、"gu"はGreat Utility(とても有用)を表現し、"e"は海外展開を見据え発音としての響きの良さを考慮するために加えられた。

プロ専用システムとしての設計思想

コンセプトは「バイクオーナーのパフォーマンスを最大限に引き出すためのプロ専用のコーティングシステム」である。ここで重要なのは「プロ専用」という明確な位置付けだ。

ソフト99はコンシューマー向けとプロ向け、両方の製品開発を手がけている。コンシューマー向けでは「ガラコ」が代表例で、「誰でも簡単に、確実な仕上がり」という作業性の追求に重点を置く。一方、プロ向けでは「とにかく機能性を上げる」ことに特化し、作業に多少の技術や経験を要求してでも最高の性能を追求する。velogueではコンシューマー向けとプロ向けどちらの良さも利用したバイク専用品を生み出すという意識で開発が行われた。

「自転車販売店の方々に採用いただくにおいても、作業性と性能、その両方のバランスが重要になる」と平田さんは語る。この考え方が、velogueのタフガード、スピードコート、ポリッシュと言う3つの製品ラインアップ構成に明確に反映されている。

中核製品「タフガード」の真価

velogueシステムの中核を担う「velogue タフガード」は、大気中の湿気と反応して硬化するガラス系コーティング剤だ。主剤・硬化剤の2液を混合する手間を軽減するために1液で製品化し、反応硬化したガラス系被膜は非常に硬く、約3年間という長期耐久性を実現している。

タフガードの性能数値は圧倒的だ。撥水性能を表現する接触角という数値においては、水滴が球に近い形を保って表面に留まることを意味する100°以上という初期性能を実現する。もし水が表面に対して接する面積が大きいと接触角は小さくなる。しかし、さらに重要なのは転落角30°以下という数値だ。これは、コーティング面がわずかに傾けるだけで水滴が転がり始めることを示している。単に水を弾くだけでなく、弾いた水滴が素早く流れ落ちるため、水シミ防止効果も期待できる。「自転車は走行中に角度が変わるため、少し動くだけで水滴が飛んでいく設計にしています」とは平田さん。

耐候性、耐衝撃性を徹底的に開発

耐久性の検証では、キセノンアーク灯 促進耐候性試験で1800時間(屋外暴露約1年相当)を大幅に超える結果を出している。耐候性に関しては屋外に駐車することが多い自動車用コーティングで実績のあるソフト99の製品であれば心配はいらないだろう。特筆すべきは、フレームにかかる振動、衝撃に対する耐性を考慮していること。ガラス系コーティングは一般的にフレーム塗装の上に非常に硬い被膜を形成するため、フレームの撓みなどでコーティング被膜に割れなどダメージが入ってしまう。

そこで「ソフト99がこれまで手がけてきた自動車では振動環境への対応はほぼありませんでした。今回は自転車専用設計として耐衝撃性の性能検証も行いました」と平田さんは強調する。

ソフト99がタフガードの耐久性を確認するべく行ったのは自転車疲労試験を応用した独自テスト。コーティング膜に数万回という振動を与えた状態で、撥水性などが変化するかを確認しており、接触角95°以上が維持されることを確認しているという。

さらに重要なのは、強力なケミカル耐性だ。自転車のメンテナンスでは、チェーン周りの清掃に強力なディグリーザーを使用することがポピュラーになってきている。この点に着目し、各種ディグリーザーやパーツクリーナーとの反応テストを実施した結果、優れた耐性を確認している。

「弱アルカリ性洗剤で数千回のスポンジ洗浄を行っても、水滴の接触角はほぼ維持されており、コーティング性能が機能している」と平田さんは説明する。

ツヤ感や手触りの滑らかさを追求した仕上げ

そして何よりもコーティングで期待される艶感も大事に開発が行われている。「ショップで施工した後にお客様がフレームを見た時に艶やかになっていると感じてくれるように設計をしています」と平田さんはいう。

このタフガードの艶感を実現する核心技術は、独自の薄膜技術にある。実際に導入している販売店からは、技術面での明確な優位性を証明する声が聞かれる。特に評価されているのが、他社製品との膜厚の違いだ。「膜厚が他社製品よりも圧倒的に薄いので、マットフレームでも質感を損なわない。velogueなら本来の質感をほぼ変えずに済む」とvelogueを担当する営業部長の尾澤さんは解説する。

マット塗装は表面の微細な凹凸による光の乱反射で独特の質感を生み出すが、厚いコーティング被膜がその凹凸を埋めてしまうと、本来の風合いが損なわれる。一般的な自動車用コーティングは1μm、高級品では2μm程度の膜厚を持つが、velogueのタフガードはそれよりも遥かに薄い設計となっている。

この薄膜技術により、グロス仕上げのフレームでは深みのある艶を、マット仕上げのフレームでは質感を保持したまま、それぞれに適した仕上がりを実現している。「ギラギラした艶ではなく、深みが出るような設計にしているため、マットタイプでも使える」という言葉通り、フレームの種類を選ばない汎用性を持っている。

3年後のリコートについても、薄膜技術の利点が活かされる。もともとの膜厚が非常に薄いので、リコートで重ねても薄い状態が維持される。これにより、長期使用においても質感の変化を最小限に抑えつつ、コーティング効果を継続できる。

施工性への配慮と現場での評価

認定店による施工となるタフガードだが、この記事で施工性についてもあえて触れようと思う。その理由は、非常に優れた施工性を備えるタフガードは、作業者によるムラが発生しにくく、綺麗に仕上げられるから。

そんなタフガードの施工性は緻密な設計によるもの。コーティング液の伸びを良くすることで、均一な塗布を可能としており、ムラになりにくくしている。特徴的なのは、液剤に配合された視認性向上パウダーで、塗布1〜2分後に白く変化することで塗布箇所が明確になる。拭き取りでパウダーが除去されるため、作業完了も一目瞭然だ。「透明な液剤では塗布箇所の判別が困難で、ムラや塗り残しの原因になりがちです。視認性の改善は施工ミス防止に大きく貢献しています」とは平田さんはいう。

液剤を塗布した後に拭き上げると作業はほぼ完了。30分後には手で触ることもでき、24時間後に完全硬化となる。塗り忘れも発生しにくく、実際に手をかけるのは塗布と拭き上げ作業のみというシンプルさも施工者によるムラが起こりにくくなっている理由の一つだろう。

ソフト99は用品の質も高いと評価する小畑郁(なるしまフレンド)さん photo:Kenta Onoguchi

なるしまフレンドの小畑郁さんはソフト99の施工性の良さを評価する。「velogueは作業者が落ち着いて施工できるような設計になっていたり、部分ごとに進めて行くことができたりと作業性が優れています」という。

同時に用品にも注目しており、スポンジや付属するクロスの扱いやすさに優れているという。「拭き取り用クロスは作業時にムラが起きにくいですし、それを用意できるのはソフト99さんが作業者のことを考慮していることが、実際に製品を使ってみて感じます」と小畑さん。「機能性や作業性を考えたうえで、なるしまフレンドはソフト99さんのコーティングを採用しました」とも。

タフガードコーティングは最後に専用の仕上げ剤による施工で完成となる。仕上げ剤の施工よりコーティングはさらにすべすべの独特の仕上がり感が得られる。この仕上げ剤はタフガード施工後、納車時にオーナーへ手渡され、定期的なメンテナンス剤として使用することを推奨している。定期的なメンテナンスにより撥水性能の維持向上が可能で、3年間という長期にわたってタフガード性能を高次元に体感できる設計となっている。この仕上げ剤は施工ショップからの要望も多く、2024年10月より、「velogue タフガード メンテナンスリキッド」として発売されている。

作業性を追求したスピードコート photo:Kenta Onoguchi

「velogue スピードコート」は作業性を最優先に設計された製品だ。水性のシリコーンをベースとし、反応による硬化を必要としないコーティング剤。「塗って拭いて完了」という簡単施工を実現し、タフガードの何倍も早い作業が可能だ。

初期の撥水性能は接触角100°以上とタフガードと同等水準。これは、オイル成分が表面に残存し、水が弾きやすい状態を作り出すためだ。耐久性は約6ヶ月に設定されており、900時間の促進耐候性試験を経ても接触角80°以上をキープするというタフさを実現している。

ソフト99が重要視するポリッシュ photo:Kenta Onoguchi

velogueシリーズのコーティング剤は上述の2種。これらの輝きを最大限に引き出すために重要な役割を果たすのが「velogue ポリッシュ」だ。「下地が荒れていると撥水性能や耐久性能に影響するため、できるだけ簡単に下地を整えたかった」という発想からvelogueシリーズとして揃えられている。

ポリッシュの特長は、傷を削ると同時に埋めるという二段階のアプローチにある。配合された超微粒子研磨成分が表面の微細な傷を除去し、同時に特殊樹脂成分が除去しきれない傷を埋めることで、より平滑な面を作り出す。手磨きでもポリッシャーでも対応可能な設計で、施工後の脱脂作業が不要なため、velogueのコーティングであれば、そのままコーティング工程に移行できる効率性も実現している。

マットフレームでも質感は維持されるという尾澤秀樹さん photo:Kenta Onoguchi

実際の効果は視覚的にも明確で、傷だらけの表面でも施工後はほぼ傷のない状態まで回復する。この下地処理の品質が、後工程のコーティング効果を大きく左右するため、velogueのコーティングシステム全体の性能向上に不可欠な存在となっている。

なるしまフレンドの小畑郁さんもポリッシュを高く評価する。「velogueのポリッシュを使えば、施工後そのままvelogueコーティングの作業に移れます。他のコンパウンドなどの製品は溶剤などが入っていることもあるので、コーティング前に脱脂作業が必要になります」と、ここでも作業効率の高さが際立つようだ。

製品講習会では非常に細かい部分まで教えてくれるという photo:Kenta Onoguchi

velogueを扱う全ての販売店に対して、ソフト99は施工講習会を実施している。座学でコーティングの基礎知識、各製品の特長と使い分けを学び、実技では実際のバイクを使って施工技術を習得する。「お客様に自信を持って勧めていただくため、『なぜこれだけのメリットがあるのか』『なぜ強いのか』をレクチャーを行っています」という。

特にvelogueで重要視しているポリッシュの効果を体感してもらうべく、トップチューブの半分をマスキングし、ポリッシュの施工済み、未施工の部分を確認してもらうというデモンストレーションも実施している。実際に違いを見たショップスタッフからはポリッシュの高評価を得ているとのことだ。

小畑さんもソフト99の講習を受け、認定証を授与されている。コーティングにも造詣が深い小畑さんからも講習会はコーティングの基礎の部分から学べる機会だと評価する。つまり、velogue公式施工店ではポリッシュの有用性を理解した上で、コーティングを施してくれるという期待ができそうだ。

現在、velogueは全国の自転車販売店での展開を急速に拡大している。高価な愛車の美観を守るためにコーティングを施してあげると、サイクリングライフのクオリティも向上するはずだ。

敏腕メカニックとして知られる小畑郁さん(なるしまフレンド)はコーティングにも造詣が深い photo:Kenta Onoguchi

ソフト99は老舗ケミカルメーカーだけあり製品の幅は非常に広い。なるしまフレンドでは「ソフト99(ハンネリ)」というワックスをオーバーホール時に汚れ落としから、小さな傷を消すため使用しているのだとか。「ワックスも作業性が良くて、その中でもスポンジがとても丈夫にできていて、お店で高評価なんです。そういうところから違いも感じられています」という。

アイウェアのくもり止めとして展開されている「スポルファ フォグシールド」のクロスも非常に高耐久に作られており、一般的なメガネふきとの違いが際立っている。これらはvelogueの話題ではないものの、ソフト99がケミカルと用品の両軸から真摯に開発していることが窺えるプロダクトだ。

ソフト99がケミカルとしての性能と、ユーザーの扱いやすさを徹底して追求する姿勢は、まさにブランドフィロソフィー、100に1つ足りない99という数字に込められた精神の体現に他ならない。そんなソフト99のvelogueは愛車を守ってくれるという性能に信頼を寄せることができそうだ。

velogue公式施工店のなるしまフレンド。メカニック全員がコーティング作業を行えるという photo:Naoki Yasuoka

東京都渋谷区に店舗を構える老舗プロショップのなるしまフレンド。メカニックスタッフ全員がコーティング作業を実施できる腕を持つという。今回取材に協力していただいた小畑郁さんはコーティングにも造詣が深く、トータルでクオリティの高いバイクに仕上げる敏腕メカニックだ。

レコメンドショップのリンクはこちら

なるしまフレンドの公式WEBサイトはこちら

velogue公式施工店一覧はこちら

そんなタフガードの施工性は緻密な設計によるもの。コーティング液の伸びを良くすることで、均一な塗布を可能としており、ムラになりにくくしている。特徴的なのは、液剤に配合された視認性向上パウダーで、塗布1〜2分後に白く変化することで塗布箇所が明確になる。拭き取りでパウダーが除去されるため、作業完了も一目瞭然だ。「透明な液剤では塗布箇所の判別が困難で、ムラや塗り残しの原因になりがちです。視認性の改善は施工ミス防止に大きく貢献しています」とは平田さんはいう。

液剤を塗布した後に拭き上げると作業はほぼ完了。30分後には手で触ることもでき、24時間後に完全硬化となる。塗り忘れも発生しにくく、実際に手をかけるのは塗布と拭き上げ作業のみというシンプルさも施工者によるムラが起こりにくくなっている理由の一つだろう。

なるしまフレンドの小畑郁さんはソフト99の施工性の良さを評価する。「velogueは作業者が落ち着いて施工できるような設計になっていたり、部分ごとに進めて行くことができたりと作業性が優れています」という。

同時に用品にも注目しており、スポンジや付属するクロスの扱いやすさに優れているという。「拭き取り用クロスは作業時にムラが起きにくいですし、それを用意できるのはソフト99さんが作業者のことを考慮していることが、実際に製品を使ってみて感じます」と小畑さん。「機能性や作業性を考えたうえで、なるしまフレンドはソフト99さんのコーティングを採用しました」とも。

タフガードコーティングは最後に専用の仕上げ剤による施工で完成となる。仕上げ剤の施工よりコーティングはさらにすべすべの独特の仕上がり感が得られる。この仕上げ剤はタフガード施工後、納車時にオーナーへ手渡され、定期的なメンテナンス剤として使用することを推奨している。定期的なメンテナンスにより撥水性能の維持向上が可能で、3年間という長期にわたってタフガード性能を高次元に体感できる設計となっている。この仕上げ剤は施工ショップからの要望も多く、2024年10月より、「velogue タフガード メンテナンスリキッド」として発売されている。

作業効率を追求した「スピードコート」

「velogue スピードコート」は作業性を最優先に設計された製品だ。水性のシリコーンをベースとし、反応による硬化を必要としないコーティング剤。「塗って拭いて完了」という簡単施工を実現し、タフガードの何倍も早い作業が可能だ。

初期の撥水性能は接触角100°以上とタフガードと同等水準。これは、オイル成分が表面に残存し、水が弾きやすい状態を作り出すためだ。耐久性は約6ヶ月に設定されており、900時間の促進耐候性試験を経ても接触角80°以上をキープするというタフさを実現している。

ソフト99が重要視するポリッシュの存在

velogueシリーズのコーティング剤は上述の2種。これらの輝きを最大限に引き出すために重要な役割を果たすのが「velogue ポリッシュ」だ。「下地が荒れていると撥水性能や耐久性能に影響するため、できるだけ簡単に下地を整えたかった」という発想からvelogueシリーズとして揃えられている。

ポリッシュの特長は、傷を削ると同時に埋めるという二段階のアプローチにある。配合された超微粒子研磨成分が表面の微細な傷を除去し、同時に特殊樹脂成分が除去しきれない傷を埋めることで、より平滑な面を作り出す。手磨きでもポリッシャーでも対応可能な設計で、施工後の脱脂作業が不要なため、velogueのコーティングであれば、そのままコーティング工程に移行できる効率性も実現している。

実際の効果は視覚的にも明確で、傷だらけの表面でも施工後はほぼ傷のない状態まで回復する。この下地処理の品質が、後工程のコーティング効果を大きく左右するため、velogueのコーティングシステム全体の性能向上に不可欠な存在となっている。

なるしまフレンドの小畑郁さんもポリッシュを高く評価する。「velogueのポリッシュを使えば、施工後そのままvelogueコーティングの作業に移れます。他のコンパウンドなどの製品は溶剤などが入っていることもあるので、コーティング前に脱脂作業が必要になります」と、ここでも作業効率の高さが際立つようだ。

コーティングの基礎から学ぶvelogue施工講習会

velogueを扱う全ての販売店に対して、ソフト99は施工講習会を実施している。座学でコーティングの基礎知識、各製品の特長と使い分けを学び、実技では実際のバイクを使って施工技術を習得する。「お客様に自信を持って勧めていただくため、『なぜこれだけのメリットがあるのか』『なぜ強いのか』をレクチャーを行っています」という。

特にvelogueで重要視しているポリッシュの効果を体感してもらうべく、トップチューブの半分をマスキングし、ポリッシュの施工済み、未施工の部分を確認してもらうというデモンストレーションも実施している。実際に違いを見たショップスタッフからはポリッシュの高評価を得ているとのことだ。

小畑さんもソフト99の講習を受け、認定証を授与されている。コーティングにも造詣が深い小畑さんからも講習会はコーティングの基礎の部分から学べる機会だと評価する。つまり、velogue公式施工店ではポリッシュの有用性を理解した上で、コーティングを施してくれるという期待ができそうだ。

現在、velogueは全国の自転車販売店での展開を急速に拡大している。高価な愛車の美観を守るためにコーティングを施してあげると、サイクリングライフのクオリティも向上するはずだ。

製品開発に込められた一貫した思想

ソフト99は老舗ケミカルメーカーだけあり製品の幅は非常に広い。なるしまフレンドでは「ソフト99(ハンネリ)」というワックスをオーバーホール時に汚れ落としから、小さな傷を消すため使用しているのだとか。「ワックスも作業性が良くて、その中でもスポンジがとても丈夫にできていて、お店で高評価なんです。そういうところから違いも感じられています」という。

アイウェアのくもり止めとして展開されている「スポルファ フォグシールド」のクロスも非常に高耐久に作られており、一般的なメガネふきとの違いが際立っている。これらはvelogueの話題ではないものの、ソフト99がケミカルと用品の両軸から真摯に開発していることが窺えるプロダクトだ。

ソフト99がケミカルとしての性能と、ユーザーの扱いやすさを徹底して追求する姿勢は、まさにブランドフィロソフィー、100に1つ足りない99という数字に込められた精神の体現に他ならない。そんなソフト99のvelogueは愛車を守ってくれるという性能に信頼を寄せることができそうだ。

取材協力店舗:なるしまフレンド

東京都渋谷区に店舗を構える老舗プロショップのなるしまフレンド。メカニックスタッフ全員がコーティング作業を実施できる腕を持つという。今回取材に協力していただいた小畑郁さんはコーティングにも造詣が深く、トータルでクオリティの高いバイクに仕上げる敏腕メカニックだ。

レコメンドショップのリンクはこちら

なるしまフレンドの公式WEBサイトはこちら

velogue公式施工店一覧はこちら

提供:ソフト99コーポレーション 取材協力:なるしまフレンド、ミズタニ自転車(フィードバックスポーツ)

写真:小野口健太 制作:シクロワイアード編集部

写真:小野口健太 制作:シクロワイアード編集部